頸城野点景

農作業の女性は格好良い。

本日日曜日の頸城野は穏やかに晴れ、随所に農作業が見

られた。

本日あらためて感じたのは作業をする女性の生き生きとし

た格好良さだった。

それに女性がいるだけで、現場が明るく見えるのである。

いっそ都会の女性達も作業服を着て農地に出れば、

一段と健康的で素晴らしい魅力を放つと思う。

そんな時代が来ればいいのに、、、もったいないなあ。

海への跨線橋が架け替えられた海崎海岸。

まだ風が収まりきらない土曜日午後、柿崎海岸を歩いた。

海岸沿いの道にハマエンドウの紫の花が盛りだった。

JR線を渡る橋が気持ち良く架け替えられている。

海あり里あり田んぼありの当地は近隣で不自由なく楽める。

頸城平野は田植えの時期に。

良く晴れたが終日風が強かったこどもの日の祝日。

昼過ぎには当地の東、米山と尾神岳に長々としたレンズ

雲が見られた。

当地の水田で代掻き(しろかき)が始まっている。

代掻きは田に水を張って耕す作業だが、均等に土を起こし、

水平を保ち、雨にも配慮するなどこまやかな仕事だという。

担い手には大変なことと考えられるが、水田は当地の貴重

な景観。

折々にきれいに草が刈られ、広々として本当に美しい眺めだ。

間もなく頸城平野一面に水が入り初々しい苗が植えられる。

明日も強風の予報が出ている。

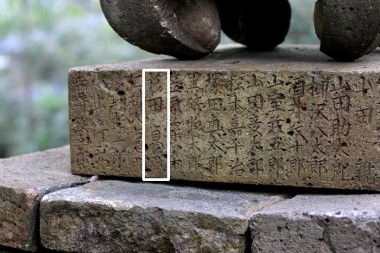

四度目の蜘蛛ケ池道(瑞天寺-十二神社) 独立自知 馬鹿野郎大居士という墓碑銘。

樹下美術館の近くに大潟スマートインターがあり、周

辺は雑木林に囲まれている。

その林の中に小径があり、十二神社から三つの鳥居を

経てほくほく線高架橋をくぐり、蜘蛛ケ池は瑞天寺へ

とジグザクに続いている。

昨年10月に偶然この道を見つけ、神仏をつなぐ静け

さと路傍の草花が気に入り何度か歩いた。

2015年10月22日

本日来館されたご夫婦は過去のブログで道に興味を持

たれ、急遽「行って見ましょうか」ということでご一緒した。

私が知らないことを教えてもらったり新たな発見もあり楽

しかった。

このたび勝手に蜘蛛ケ池道と呼んでみることにした。

↑本日一段と緑深くなった道。

草刈りなどは蜘蛛ケ池集落の方達がされていると聞いた。

↑ニホンタンポポ(ほかではおおかた西洋タンポポということですが、

この道のはみなニホンタンポポらしい)

↑瑞天寺裏山の墓所にある笠原家の墓。

大傷みしていて非常にもったいない。

↑墓所にある笠原大川の墓碑(勝海舟筆による「大川笠原

君墓碑銘」の八文字(昭和63年発行大潟町史を参考)。

↑驚かされた「独立 自知 馬鹿野郎大居士」と記された

墓碑。

瑞天寺の墓地は檀家衆の非常に立派な墓が多い。

その中の一つで、安政五年の年号があった。

自ら名乗ったものか、残された人の命名なのか。

どんな人だったのだろう、独立自知の言葉はとても

良い。

いずれにしてもこれ以上無い謙遜?の墓碑であろう。

↑笠原家墓地の入り口にあった二基の灯籠のうちの一基。

寄進者の名の中に曾祖父貞蔵(嘉永3年11月28日生まれ、

嘉永3年→1850年)の名があった。

貞蔵の父玄作は笠原大川(だいせん)の弟子の一人であり、

大川に勧められて医師になっている。

(玄作の娘トヨは小山作之助の母です)

本日はご一緒した方のお陰でニホンタンポポ、馬鹿野郎

大居士の墓、曾祖父の彫り銘など興味深い発見をさせて

もらった。

500メートルほどの短い小径だがいつもなにかしら楽し

める。

途中ほくほく線高架橋の真下を抜け、頭上を電車が通った。

百合の群生も見つかり夏にはどんな花が見られるだろう。

いつか皆様とご一緒にここを歩いてみたいと思いました。

拙ブログを楽しみにしていると仰る入院中のAさん、ご覧い

ただけましたでしょうか。

治療に専念され、ご快癒されることを心よりお祈りしていま

す。

本日は一夫一妻のキジ 緑の蜘蛛ヶ池

昨日は二羽の雌と一羽の雄による睦まじいつがい?を記載

した。

そしてキジは一夫多妻と書かせて頂いた。

その筆の先も乾かぬうちに本日は一夫一妻のキジに出会った。

こちらの方が落ち着く感じだったが、この先まだ奥さんが増え

そうな予感もする。

場所は樹下美術館の近く、上越市大潟区は蜘蛛ヶ池のあぜ

道だった。

このところ鳥ばかりで、美術館館長の内容としていささか問題

であろう。

↑日射しの中、雄はいっそうあでやかで、一方雌に鬼気迫る真剣

さが見られた。

(だが雄の眼差しは滑稽で真剣みが無い。そのことが余計に雌を

惹きつけるのか、今で言えばチャラ男の骨頂かもしれない)。

キジの後、目と鼻の先にある蜘蛛ケ池を訪ねた。

ここで終わるはずだったが、、、。

↑向こうからコブハクチョウが岸辺に寄ってきた。

コブハクチョウはかって近くの鵜の池や朝日池で見ている。

いつも一羽だが同じ鳥なのだろうか。

連日の鳥(あるいは蝶)で背中に羽が生えそうだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日は風強く不安定なお天気で、午後の晴れ間の後に

雷が轟き激しい雨になり細かいアラレが混じった。

夜遅くも雷をともなう雨が降った。

上越市頸城区は茶臼山の春 オシドリもあらがう。

暖かく、野も花も鳥も春を謳歌した一日。

昼食後に近くの茶臼山の林道を車を走らせかつ歩いた。

樹下美術館から近く、小高い山を回る道は短いが、

下方に隠れるように沼があるため植生は豊かなようだ。

↑群生する小さなスミレ、こちらはツボスミレと言うらしい。

白っぽい花のサイズはタチツボスミレの半分くらい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

林道に行く前の用水池でオシドリを見た。

「ガーガー!」

メスの取り合いをしたらしく、一羽のオスが他のオスを威嚇した所だった。

追われたオスは堤に逃げ、追った方はメスに添った。

人もうらやむオシドリ夫婦とは言え修羅場があるらしい。

追われたオスはつがいを眺めていたが間も無く遠くへ飛び立った。

“つがはねどうつれる影をともとして

鴛鴦すみけりな山川の水”.

その昔、西行は孤独なオシドリを自らに重ねて歌っている。

長くなりました。

雑木林の草花 ズボンに止まったヒオドシチョウ 荒天のゴルフ。

昨秋、近くの雑木林に神社と寺を結ぶ小径を見つけて歩いた。

春に歩こうと考えていたので昨日空いた時間をみて散策した。

路傍の野の花が可憐だった。

↑花の写真を撮っていると蝶が来てズボンに止まった。

ヒオドシチョウということ。

羽がぼろぼろなのは越冬したためらしい。。

何処で冬を越すのか、またその間は冬眠するのだろうか。

痛んではいたが、元気よく飛んで行った。

昨年秋は沢山の赤とんぼがズボンに止まったが、今度は蝶とは。

いずれも白ズボンだった、トンボや蝶は白が好きなのか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて本日は大荒れの一日。

ゴルフコンペが予定されていたが、集合時、多数決で中止になった。

しかし決行に賛成した四人でラウンドした。

ボールはキュウキュウと曲がったが、嵐の中パートナーシップが爽

やかで、お腹も空いた。

美術館の近くであたりを覆う畑の砂塵。

明日はガラス拭きと庭掃除が大変であろう。

吹き出すような新堀川の桜。

樹下美術館から10分ほど歩くと新堀川沿いの桜が見られる。

川は犀潟駅の東向こうを流れている。

何十年も前の町長の発案で川沿いに公園が作られ桜が植栽され、

風致公園の趣がある。

一体は雪が少ないため樹は伸び伸びと枝を伸ばし、吹き出すごと

く花に勢いがある。

以下は本日の写真です。

毎年シートを敷いた一団が花見をし、本日は施設の方達が車

椅子を並べ、若い自転車の女性がさっそうと走った。

また樹下美術館に来られると必ず帰りに寄られる県央のご夫婦が

おられ、先日は高田の人が滋賀県の方をお連れし、素晴らしかった、

と仰った。

↑なんという種類だろう、銀色の幹が何本も立ち上がって広がる。

若草とあいまって明るく清々しい。

満開を過ぎて間もなく花吹雪を迎えよう。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月