文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

最後に素晴らしい月の影絵 終わったGW。

最も遠方は18分先の石橋のカメラ屋さん。文字通りお出かけなしの連休が終わった。

座ってばかりの毎日で、いつもはあっという間に終わる連休を長いと感じた。我慢の机修行、これまで何度もやり直しを繰り返した図録編集を今度ばかりは終了とさせた。

図録は地獄?などと弱音も吐いたが陶齋では129点の写真とリスト(名称、年代、サイズ)、用語集、年表、アルバム、私の絵をカットに用いた扉、奥付、最後に目次を入れて68ページとなった。

倉石隆氏の分はアルバムを残しているが、ほぼ同じ仕様で124点51ページだった。

夕刻美術館に出向いた。連休は昨年より賑わった印象がある。頑張った若いスタッフをねぎらい、庭と芝生の草取りを小一時間。暮れて最も遠いお出かけとなったカメラやさんへインクを買いに行った。

帰りの車窓の月がまことに見事、昨日が最大だったらしい。樹下美術館のベンチへ寄って田んぼの月を写した。

最後の夜に、素晴らしい時間が待っていた。

電線で遊ぶなんて。  水の田で草が祈りはじめた。 水の田で草が祈りはじめた。 たたんだパラソルの下でつる草がデート。  お月見して幸せそうですね。 |

ケーブルを這うのですか。  痩せたピエロが笛を吹く。 痩せたピエロが笛を吹く。 恥ずかしそうな草も出てくる。  登る月が畦にもぐって終了。 |

大きな月がゆっくり高い鉄塔のテッペンをを横切った。田の月は移動しながら次々に畦の草を影絵として見せた。およそ45分、始まったばかりのカエルの声を聞きながら、あたかも古いディズニー映画を見ている気分だった。本当に素晴らしかった。

昭和50年代後半、車でよく聴いていたラロ・シフリンの「MOON GLOW」

子どもたちと夏のお出かけはこの曲で出発。

荒れ模様の祝日 白磁の根付(ねつけ)は判じ文字

せっかくのみどりの日が風雨に見舞われた。気温も下がって気象は厳しい一面を見せている。たまっている用が多く、午後美術館に顔を出した以外は一日中机に向かった。

そんな日の昼、ひょうんなことから齋藤三郎の小さな作品が出てきた。両面に文字の透かし彫りを施したわずか4,5センチの白磁の根付(ねつけ)である。読みといい、作りといい思ったより手の込んだ作品だった。

まず読みがすんなり行かない。無造作に穴ばかり開けられているようだが、ちゃんと字が彫ってある。出会った6年前に読んだのを忘れていてすぐには分からなかった。

表 |

裏 |

ようやく読めたので、妻の所に行って尋ねるとしばらく睨んでいた。表はさんずい(三水)、裏はもんがまえ(門構え)、と言うと「あっなるほど、齋藤さんは天才だわ」と感心した。

小片の裏表に施す透かし彫りは、筒などよりはるかに難しそうだ。漫然と彫るだけでは、相手の文字の裏ばかり見えて興ざめだろう。互いに抜け合う部分と途中で止める所をうまく案配してデザインする必要がありそうだ。面白みも出したいし、紐も通さなければならない。ウーン、たしかに厄介だ。(もしかしたら片面ずつ作って貼り合わせるのかな?)

この根付は6年前、開館に際して齋藤三郎さんの最初のお弟子さんである故志賀重人氏から頂いた。その時、齋藤さんは大変器用な人で、透かし彫りにおける刀(とう)さばきなど実に鮮やかだった、とお聞きした。きっとこの面倒な作品も鼻歌などを歌いながらサッサと作ったことだろう。

午後3時すぎ、座ってばかりの机を離れて美術館へ行った。悪天候の中何組もお客さんが見えていて嬉しかった。

忙しくしている若いスタッフに根付けを見せると、「表は清い、裏は閑で、清閑」と即座に答えた。最近これほどびっくりしたことは無い。

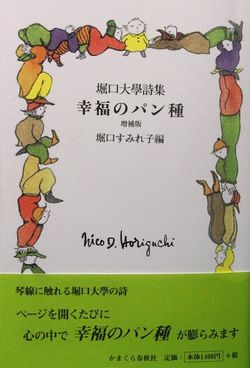

幸福のパン種 増補版 「新春、人間に」から。

幸福のパン種 増補版: 堀口すみれ子編 かまくら春秋社

平成23年10月11日発行

この度の堀口すみれ子さんのご講演に際して「堀口大學詩集 幸福のパン種」の増補版を戴きました。

幸福のパン種は1993年、大學の十三回忌に発行されました。昨年10月、「新春、人間に」および「そして今は」の2編を増補して改版されました。

昨日のご講演の最後にすみれ子さんは「新春、人間に」を朗読されました。この詩は1971年の産経新聞の元旦の特別版に掲載されたものです。その年に福島第一原子力発電所が稼働したということでした。

大學は生前“僕の詩は50年早かった、50年経ったら理解されるよ、君はそれを見届けておくれね”と話したそうです。

当版の末尾で、「何気なく聞き流していた言葉ですが、ああ、あの言葉は本当だったのだと実感します」、とすみれ子さんは述べられています。昨年の福島の事故を顧みる機運から、この度の増補がなされたのだと思いました。

以下は「新春、人間へ」です。

“ 分かち合え

譲り合え

そして武器を捨てよ

人間よ

君は原子炉に

太陽を飼いならした

君は見た 月の裏側

表面には降り立った

石までも持って帰った

君は科学の手で

神を殺すことが出来た

おかげで君が頼れるのは

君以外になくなった

君はいま立っている

200万年の進化の先端

宇宙の断崖に

君はいま立っている

存亡の岐れ目に

原爆をふところに

滅亡の怖れにわななきながら

信じられない自分自身に

おそれわななきながら、、、

人間よ

分かち合え

譲り合え

そして武器を捨てよ

いまがその決意の時だ ”

元旦の特別記事にしては大変重い内容ですが、大學の先見性、詩人の良心の堅さをあらためて認識させられます。すみれ子さん、良い増補を有り難うございました。

今日は二つ良いことがありました。一つは放鳥されたトキのペアから初めてヒナが返ったというニュース。もう一つは書くのが恥ずかしいほど大量のハンディをもらってゴルフコンペに優勝したことでした。次回のハンディは29ということで、また挑戦したいと思います。

米山の雪形は“粉雪が舞う”?

一度何かが何かに似ていると感じると、それが気になってくる。

2009年の米山(やや西方面から) |

今冬の米山(柿崎区中心部に寄って) |

上越市頸北地域の東にそびえる霊峰米山。1000メートル足らずの山ながらすこぶる威厳がある。

ところで、西から東へと進み、柿崎区に近づくにつれて山の中央左に白く抜ける長い菱形の雪形が目に入る。

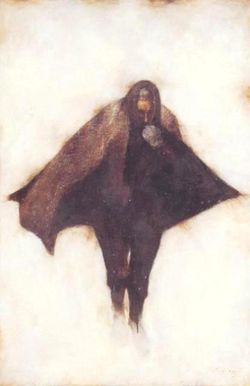

4、5年前のある日、輪郭だけだがこの形が倉石隆の名作「粉雪が舞う」に見えるようになった。

もちろん被っている“角巻”の開き方や体の傾きなどぴたりというわけには行かない。

大きな同作品は現在上越市立総合博物館に収蔵されているが、あまり展示されることはない。それで冬になると飛んで行って米山で雪の模様となって、故郷を見ているというイメージを楽しんでいる。

上越市立総合博物館に収蔵されている名作「粉雪が舞う」

角巻を被る人の顔は倉石隆自身ではないか、と言われている。

(写真:郷土作家シリーズ「倉石隆展」 新潟市美術館1995年9月14日発行)

粉雪が舞うのネガ反転 |

雪形の拡大 |

この形から角度によって白いダイアモンドやクリオネなども浮かぶ。いずれにしても柿崎の方たちにとっては冬から春の山の飾りとして見慣れた模様であろう。

堀口すみれ子さんの講演会が近づいて 堀口大學と合唱曲。

4月21日(土)。 詩人・堀口大學のご長女すみれ子さんによる講演会「堀口大學を巡る人々」が近づきました。偉人・大學は様々な著名人と親交を結ばれたことと思われます。大學および親交のお相手、ともに興味深くお話が楽しみです。

ところで、このたび講演に先立って、上越市の男性コーラスグループ「蘖(ひこばえ)」の皆様によって2曲の歌が披露されることになりました。

ご承知のように、堀口大學の詩は戦後になると合唱、特に男声合唱で盛んに歌われるようになりました。1946年の第1回合唱コンクール課題曲は大學の「月光とピエロ」(作曲・清水脩)でした。アカペラで歌われる合唱は言葉が耳に沁みて心打たれます。

以下は第77回関西学院グリークラブリサイタル:2009年2月15日(日) 兵庫県立芸術文化センターKOBELCO大ホ-ルにおける「月光とピエロ」の動画です。

このたび「蘖(ひこばえ)」が歌う「濱の足跡」「涙の塩」はともに大學の詩集「人間の歌」に収載されています。同詩集の「隕石」「年の別れ」「縫い付ける」等の詩も多くのステージで歌われるようです。

以下は慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団 第118回定期演奏会における「年の別れ」(作曲:多田武彦)の動画です。一曲目ですが、とてもいいですね。

「人間の歌」は、1926年から1945年までの20年間の作品から選んで編纂されました。出版されたのは大學が当地髙田に仮寓していた昭和22年5月でした。ゆかりの上越で講演会に添えられる蘖(ひこばえ)のコーラスを楽しみにしたいと思います。

最後のままごと。

草木の芽が伸びて、学校では入学式の時期となりました。

数えてみれば58年も前の今頃の話。我が家の庭の一角に畑があり、妹と友達の二人がままごとをしていたようです。セルロイドの皿や茶碗には木の芽や水仙の葉などが盛られていたのでしょう。

“ あのねえ、私たちもう小学校でしょ。

うん、

学校へ行ったら、ままごとなんか出来ないんだって。

ほんと?

だって姉ちゃんが言ってたもん。

どうする?

、、、、止めようか。

うん、止めよう止めよう

これは?

埋めちゃおうか。

うん、埋めよう埋めよう 。”

春の畑を始めた母の傍らで妹たちがこんな会話していたと聞きました。庭などには子どもの可愛い思い出が埋っていることがありそうです。それにしても学校の威力は凄いですね。

演奏:エディ・ヒギンズ トリオ

“You Must Believe in Spring”(春を信じて・ミシェル・ルグラン作曲)

かってイタリア軒のエレベーターでエディさんと出会ったことがありました。

背が高く柔和な紳士でした。

「チェロとギターの夕べ」コンサートのお知らせ。

寒暖が激しく体調への配慮が必要な日が続いています。足踏みする春ですが、力強い訪れが待たれます。

樹下美術館では6月に以下のようなコンサートを開催致します。チェロとギター、豊かに歌いそして響き合うことでしょう。

【チェロとギターの夕べ】コンサート

●日 時:6月30日(土曜日) 午後5:00開場、午後5:30開演

●演奏者:チェロ・竹花 加奈子 ギター・蓮見 昭夫

●会 場:樹下美術館陶芸ホール(およそ60席です)

●入場料:お一人様3,000円

●予定曲:バッハ・G線上のアリア、サンサーンス・白鳥、

ピアソラ・リベルタンゴ etc

●お申し込みは樹下美術館の窓口かお電話でご予約下さい。

明日は3/11 これから原発がはじめる第一歩。

昨年3月10日、どんな地震学者も先端の予知システムも翌日に起る未曾有の大地震を予想出来なかった。同じ地平に立てば、それが出来ない科学や国家や企業に防災都市や原発コントロールが果たして出来るのだろうか。

優れた科学者によれば、先端研究は進めば進むほど謎が広がるという。あるいはまた“経験を越える分野に入るほど悪魔の領域に近づく”とは、哲学者の深淵な言葉である。

これはまた我々の親たちが命がけの百万年をかけて得た真実ではないだろうか。

これらの哲理に照らせば、例えば原発事故に対する適切なベント?であれ元素中和?であれホルミシス?の楽観であれ、新たな緊急発電装置?であれ、水準としてはよくてもファンタジーレベルの危惧を否定できない。

原発のAtoZは科学(+魔界)の領域であり、そのうえ一旦事が起これば最大規模で風評被害を発生させる装置でもある。

意外かもしれないが科学の神髄は「慎み」を置いてほかにない。科学と称する尊大なオカルトや大金持ちのバイアスほど危険なものはない。怖れを知らぬ科学こそ大災害の最大の原因ではないかとさえ思われるほどだ。

「懲りに懲りる」こと。大災害から得られる唯一の教訓であろう。予防・防災・復興、みなその上に立たなければ、何一つ犠牲者に報いることにはならない。

今日言われる広域防災、情報の共有化なども、一体何が有り難いのかよく分からない。そもそも爆発事故で避難出来ても、もとへと帰れないものを防災と言うだろうか。犠牲者を集団化させただけ、事故の矮小化である。ご承知のように原発の防災とは爆発事故を起こさないこと一点しかない。

例えば繰りかえされる微細な地震や永年の金属疲労でいつ巨大な高速タービンが吹っ飛ぶか、だれも言わない。分かっていても会社は触れないだろう。今後の大事故は、津波と無関係に起こることが十分想定される。原発テラテクノを構成するナノピコテクノ。僅かの誤作動や精度の狂いが瞬時に大事故に繋がり得る。

唯一可能な現実の防災とは?例えば柏崎・刈羽の7基の原発を明日にでもまず一基を放棄する(廃炉を決定する)ことから始まろう。それで即周辺リスクの7分の1を文句なく減らせる。たった一基であっても、それは柏崎刈羽・国県、電力会社・経団連によって初めて示される良心として、何十万人、いや何百万人の緊張と精神を和らげ、孫子(まごこ)への代え難い福音となるはずである。その後も次々と減らし続ける。莫大な経費が掛かるが、すでに原発の防災とはそういうものだろう。

繰り返すが、無事に逃げる事しか考えないのは防災ではない。私たちは自分の土地でまっとうに暮らすべく人生を送ってきた。代替発電も節電も予防・防災もすべては危ない火元を亡くすことからしか始まらない。

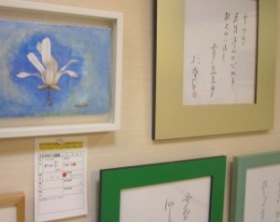

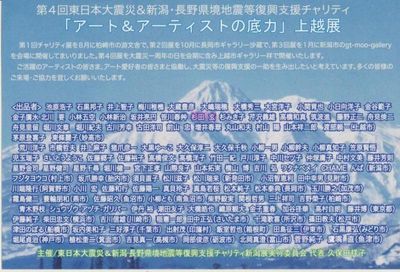

光栄にも杉みき子先生のお隣で拙絵が売れていた。先生は何点も。

会場で沢山の絵に囲まれている拙絵は恥ずかしそう。

さて本日、第4回東日本大震災&長野県境地震復興支援チャリティ「アート&アーティストの底力」上越展に行って来た。県内外130人に迫る出品者によるアーティスト展は豊かで非常に楽しめた。

同展には一人でも多くの人にお出かけ頂き、一点でも多く買って頂きたい。芸術にはお金を出して初めて楽しめる側面がある。当展は良い小品でいっぱいだった。私もこんなに安くていいの、という気持ちのいい現代アートを一点買った。ぜひ皆様もお出かけ下さい。

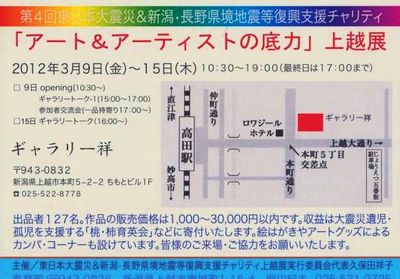

もうすぐ3月 「アート&アーティストの力」上越展。

第4回東日本大震災&長野県境地震復興支援チャリティ

「アート&アーティストの力」上越展が今年の春一番、上越市で開催されます。

昨年8月の第1回柏崎展から長岡市を経て、今年1月の新潟市展。

このたびはいよいよ第4回上越市の開催となりました。

●以下のように開催日は3月9日(金)~15日(木)、上越市本町5のギャラリー祥さんが会場です。

今回、県内外から最も多い130名近くの作家さんが参加します。規定によって小品ですが、文字通り個性的な作品が所せましと並ぶ会場は、迫力があり大変楽しくもあります。(上掲の図はクリックしてご覧下さい)

このたびの実行委員会代表は久保田祥子さん、事務局長はずっと一貫して上越市の堀川紀夫さんが労を執られてます。

会を重ねる毎に出展者が増えつづける当展、どうぞ期間中「ギャラリー祥」さんへお運びください。

恥ずかしながら小生も出品予定で、上掲は今日から手を付けました「こぶし」です。

サイズはA3、以前に同じモチーフを描いたことがありますが、あらためて挑戦です。

上手く描けるかいつも自信がありませんが、当日までに何とか仕上げたいと思います。

雪持ち笹。

平野部の大雪と予報されたが当地はわずかだった。明日も寒波とテレビが言っていたがもう止めてもらいたい。

本日は気温が低く風も無かったので木々の梢はうっすらと雪が付き、花が咲いたようだった。何気なく道路脇の笹を見ると丸い雪が乗っていた。

雪を乗せた笹:伝統文様「雪持ち笹」のもと。

ところで笹の上に雪が乗る姿を文様にしたものに「雪持ち笹」がある。そのことを随分前に二代陶齋の尚明氏から教えてもらった。調べるとそば猪口、家紋、帯、果ては校章にもこれが見られた。いずれも独創的だった。

以下は樹下美術館の展示作家、齋藤三郎(陶齋)の作品の「雪持ち笹」。

|

|

染め付け菓子鉢:昭和12年 同じく菓子鉢:昭和15年前後壽山窯

デザイン化された雪持ち笹は指摘されないと、それだと気づきにくい。

右菓子鉢の底に描かれた文様は古物商によって「鶴紋」とされていた。

鉄絵手あぶり:昭和20年代後半 |

鉄絵マグカップ:昭和20年代後半 |

齋藤三郎の筆はいつも速い。速さは自然界の動き、新鮮さを感じさせてくれる。当然ながら「雪持ち笹」は三郎の師であった富本憲吉も描いている。

芸術の脈々には楽しいことがいっぱいある。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月