文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

父が遺したダークダックスのレコード、そして「道」

クラシック音楽、中でもベートーベンとシューベルトを好んだ父。1950年代後半からLPになるとケンプ、そして何よりカラヤンに夢中だった。カラヤンはしばしばテレビ放映された。父が画面を撮影した苦悩と祈りの表情の何枚ものカラヤンが、忘れられたように残っている。

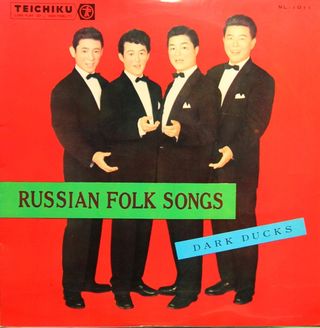

それらの合間によく聴かれたのはジルベール・ベコーのシャンソンやロシア民謡だった。ロシア民謡は大学の後輩ということでもっぱらダークダックス。大晦日の紅白歌合戦で彼らが「ともしび」を歌うと愛おしむように眼を細めていた。

ダークダックスのロシア民謡25㎝LP。

ダークダックスのロシア民謡25㎝LP。

ぞうさん、げたさん、まんがさん、ぱくさん、みなとても若々しい。

上記のレコードには一時代を風靡した「ともしび」、「カチューシャ」、「トロイカ」等々が入っているが、私は「道」をよく聴いた。

今日は終戦記念日。「道」は大戦の記念歌のようであり、独ソ戦における過酷な戦場と兵士を悼む詩となっている。ダークダックスの「道」がyou tubeになかったので、ディミトリー・ホロストフスキーの朗々と響く歌声を載せました。

母のことばかり書いている当ノート。樹下美術館の基となった齋藤作品を遺して1984年秋に亡くなった父を思い出しながら書かせていただきました。

四日半のお盆休みは今日で終わり。暑さで変調した方の点滴が一回ありましたが、今のところ静かな方だったと思っています。

充実の卯の花音楽祭。

本日午後、卯の花音楽祭が上越市大潟区のコミュニティープラザで催された。ー小山作之助先生を讃えてーのサブタイトルで毎年開催される会は第10回となった。

ちなみに上越市大潟区出身の作之助は日本教育音楽協会の初代会長になった人。

大潟オカリナアンサンブル、大潟ギターアンサンブル、コーラスおおがた、合唱団てくてく、コーラスゆりかご、卯の花合唱団、の皆様が出演された。力強さに加えてハーモニーのやわらかさ、ひそやかさの微妙まで丁寧に表現され、聴き応えがあった。

10回記念として中央から大西恵代さんと吉田恭子さんお二人の声楽家をお招きして「ソプラノの調べ」があった。ともにイタリアへ留学され、現在Duo Fiori(デュオ フィオーリ)として活躍されている。

大西恵代さん |

吉田恭子さん |

Duo Fioriのお二人は日本人が作った叙情歌の研究にも力を注がれているということ。調査の途上、作之助に関連して当会実行委員会と縁が生まれ、この度の来演となった経緯も興味深かった。

前半、大迫力のイタリアオペラで聴衆の心をわしづかみにして、後半は日本の歌だった。聞き慣れた歌が一層心に響く。恥ずかしいことに作之助の「鏡ヶ浦の驟雨」を初めて聞いた。良い曲だった。

日本の歌で特筆すべきは著名な明治唱歌の作曲家・奥好義(おく よしいさ)作曲の「海のあなた」と「ゆかりの色」が歌われたことであろう。

奥の作品の中にメロディーの斬新さから作之助の影響が窺われるものが少なくない、と紹介された。お二人は澄んだ叙情をもって二曲を歌われ、プログラムにあった以下の詩にも惹き付けられた。

「海のあなた」

いさり火遠く見え初めて

沖より寄する暮れの色

なかば夢路と過ぎ去りし

旅の月日もいま幾日

ああ恋し海のあなた

親子打ちつれ岩陰を

おくれて帰るあま小舟

明日の日和のほかにまた

もの思いなき世の仲間

ああ恋し雲のあなた

ー作詞者不肖 三番省略ー

「ゆかりの色」

雲井にかかる紫の

においゆかしき藤の花

深くねざしも言の葉の

ふみの林に見えにけり

心にかかる雲晴れて

法のみそらに澄みのぼる

石山寺の月影は

君の思いをます鏡

ー作詩:菊間義清ー

いま時代はメタリックに記号化され、乾きがちだ。明治の詩情と教養をあらためて眩しく感じた。

アンコールはアンドリュー・ロイド=ウェバーのレクイエムから「ピエ・イエス」だった。驚きかつ感動した。

帰路、まちづくり大潟から配られた卯の花の苗木。樹下美術館でも増やしたい。

帰路、まちづくり大潟から配られた卯の花の苗木。樹下美術館でも増やしたい。

主催の卯の花音楽祭実行委員会と、共催の上越市およびまちづくり大潟さんに感謝致します。

素晴らしかった音楽会 斉藤雅俊とドイツの仲間たちVol .2。

昨日夕刻、上越市リージョンプラザで素晴らしい音楽会を聴いた。 ドイツで活躍する日本人音楽家四人と二人のドイツ人による室内楽アンサンブル「斉藤雅俊とドイツの仲間たちVol .2」だった。

編成はヴァイオリン2、ビオラ、チェロ、コントラバスの弦楽五重奏、三曲にゲストのオーボエが加わった。

数々の国際ヴァイオリンコンクールで輝かしい受賞歴の特別ゲスト、日下沙矢子さん。同じく特別ゲストはベルリン国立歌劇場の主席オーボエ奏者、ファービアン・シェーファーさんだった。

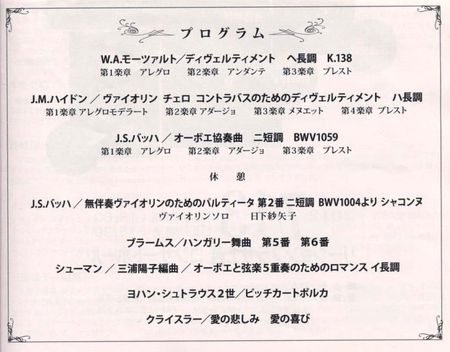

プログラムは抜群で、モーツアルトとハイドンのディヴェルティメントで始まり、すぐに日下さんのヴァイオリンが歌った。一部の終演はJ.S.バッハ/オーボエ協奏曲 ニ短調。体力の要る曲を若き奏者は映え々えとした情感をもって演奏された。

圧巻は二部の一曲目、J.S.バッハ/無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ シャコンヌ。しなやかかつダイナミックな演奏は時に火の如く熱く、またいつしか鏡の如くに静かに丁寧かつ自在だった。

プログラムはそれぞれ日下さんのメリハリの利いたりードでスケールの大きな演奏が実現された。

特筆はコントラバスの斉藤雅俊さん。触るだけの柔らかさから格闘の強さまで豊かに低音を支え、アンサンブル全体を深く響かせられた。地元上越市出身で私の高校の後輩だそうで、もう30年もドイツで演奏活動をされている方だった。コントラバスが歌うことも印象的だった。

ヴァイオリンの斉藤史緒さん、ヴィオラの岩崎理子さん、チェロのインケン・エヴァーツェンさん。息のあった素晴らしい演奏を有り難うございました。

シューマンのロマンス イ短調を、オーボエと弦楽五重奏に編曲された三浦陽子さん、楽しませて頂きました。

アンコールはG線上のアリア。そして厳かな前奏からファービアンさんのオーボエが「髙田の四季」を奏でて終わった。

満員の会場から起こった耳が痛くなるような拍手は久しぶりだった。 主催されたまさゆう会の皆様、有り難うございました。ぜひまた聴きたいです。

素晴らしかった柳沢鹿の子さんとお弟子さんの「バレエ・ダンス チャリティコンサート」

7月7日、梅雨後半の雨降る土曜日夕刻から上越文化会館へ行った。第11回柳沢鹿の子バレエパフォーミングアーツによる「バレエ・ダンス チャリティコンサート」を見た。バレエを見るのは何十年ぶりだった。

とても素晴らしい時間だった。どんなに練習されたことだろう、舞台で展開された生徒さん達の踊りはまことに美しく、力強く、悲しく、優しかった。

黙して行う精神・感情と身体表現は深く心を打つ。中でも3/11をテーマにした鹿の子さんの創作三部は全国コンクールで三位受賞の感動的な躍りだった。

※昨年のコンクールにおける「さよならの日から私達は歩き始めた」(三部作のラスト)の動画は以下にあります。

カナダに留学されている滝澤さん、京都のスクールへのぼられた渡辺さん、本当に素晴らしかったです。全国コンクールでの入賞歴はうなずけました。

そして成長まっただ中の中校生クラス、一生懸命な小学生さん、みな目を奪われました。衣装、音楽、照明、シューズ音、すべて夢のように印象的でした。

柳沢さんは東京から上越市大潟区へ嫁がれた方です。ご経験を活かされて10数年前から教授を始められました。今日まで続けられた情熱とたゆまぬご指導に心からの敬意を禁じ得ません。

今後柳沢先生はじめ生徒さんの益々のご活躍を心からお祈り致します。お客様も沢山入られて、本当にお目出度うございました。

樹下美術館6月最後の日、胸がすくようなコンサート。

昨日昼、大きな楽器ケースを携えた竹花さんと蓮見さんを直江津駅へお迎えに出た。音楽が服を着ているような魅力的なお二人だ。

到着されて間もなく始まったリハーサルは、緊張と期待のもう一つの音楽会。

そして本番。バッハ、モンティ、ピアソラ、チック・コリア、サンタナ、さらに豊かなオリジナル、アンコールはカザルスの愛奏曲「鳥の歌」にポール・アンカ!

プログラムは6月最後の日の空気を多彩に振るわせ、心を揺さぶった。

竹花加奈子さんのチェロと蓮見昭夫さんのギター。それぞれスペインとドイツでの活動が長かったお二人の音楽には、胸が空くような大きさがあった。

篠崎正喜さんが個展をされます。

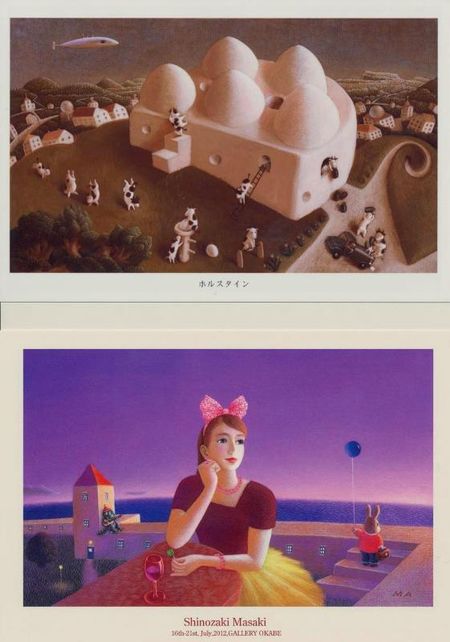

画家・イラストレーターの篠崎正喜さんが以下のような個展をされます。

美しく、豊かな篠崎ワールドをお楽しみ頂きたいと思います。

篠崎 正喜 展 ー見上げる といつも 空があったー

●会期:2012年7月16日(月曜日)~21日(土曜日)

●時間:午前11:00~午後6:30(最終日は午後5:00)

●会場:銀座4-4-5ギャラリー・オカベ 電話03(3561)1740

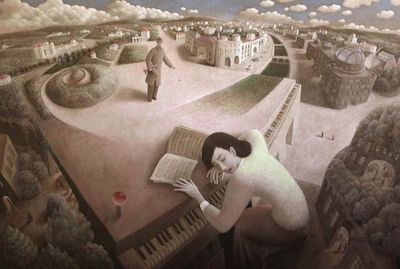

頂いたお葉書から上は「ホルスタイン」、下は「希望(32×41㎝)」です。

物語ただよう幸せな展覧会が期待されます、どうかご覧下さい。

●篠崎さんの絵は樹下美術館のカフェの大作「午睡(120×180㎝)」でおなじみです。

2007年6月、樹下美術館の開館に際して篠崎氏に描いて頂きました。

バッハからピアソラ、チック・コリア、そして竹花さんオリジナル

お陰様で満席となりました今週末30日。竹花加奈子さんのチェロと蓮見昭夫さんのギターによるコンサートが近づきました。

演奏者のお二人から以下のようなprogramが知らされておりますので、掲載いたしました

・ヨハン・ゼバスティアン・バッハ G線上のアリア

・ サン・サーンス 白鳥

・竹花加奈子 プラザ カテドラル

・竹花加奈子 プラードからの祈り

・ヴィットーリオ・モンティ チャルダッシュ

休憩

・ アストル・ピアソラ オブリビオン 、リベルタンゴ、 タンゴの歴史よりカフェ1930、

・チック・コリア ラ ・フィエスタ

チェロとギターのエキゾチズム、胸おどり心に沁みるコンサートが期待されます。

you tubeからチック・コリア自身がトリオで演奏する「ラ・フィエスタ」

雨のち晴れ週末の上京 食事 酒場・ルパン 二つの展覧会。

先週末午後から上京した。同夜古い友人の快気祝の食事をし、晴れた翌日の日曜日に展覧会を二つ見た。

都内のオープンカフェも雨降り。かすかな蚊取り線香が雨をすっきり感じさせていた。

最後の最後に出たマンゴービネガー。 |

土曜日の食事はル・マノワール・ダスティンで五十嵐安雄シェフの料理を堪能した。すみずみまで氏の真心が込められたアラカルトから夏トリュフの前菜と魚料理を二品選んだ、その後チーズ、デザート、珈琲と進み最後に口直しのマンゴービネガーがママレードと一緒に出されて終わった。4時間が経っていた。

五十嵐シェフ(後列左から二人目)とともに。

およそ年一回、もう20年近く食事会を続けた仲間で会うのは刻一刻貴重になっていく。

遅かったが、前々から行ってみようというバー・ルパンへ寄った。文士名士たちが愛しに愛した店。ここのカウンター奥で撮られた太宰治の写真はあまりに有名。今でもその席に座ってみる客は引きも切らないという。当夜20席ほどの店内は満員で、若い男性たちが太宰の席を喜んでいた。

大騒ぎしなくとも昭和の遺産というべきバーが残り、流行っている。さすが東京、文化の力だ。

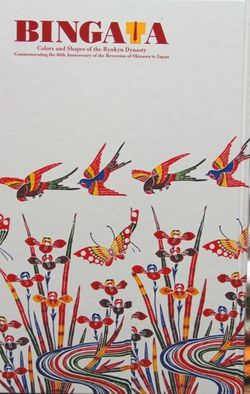

サントリー美術館の紅型(びんがた)展は独特な沖縄の美を印象づけられる。親しさとともにあるエキゾチズム。明瞭な色と形。多くの国宝があり、衣服として実用された染色芸術は保存状態が良く素晴らしかった。幸せな旅情へ誘われる第一級の展覧会だった。

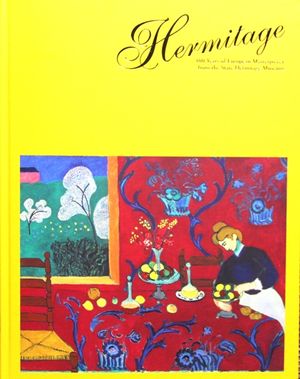

大エルミタージュ美術館展 新国立美術館 図録

大エルミタージュ美術館展 新国立美術館 図録

日本テレビ放送網©2012

ロシア350年におよぶロマノフ王朝が蒐集した代表絵画作品展。16世紀・人間の世紀、17世紀・黄金の世紀、18世紀・革命の世紀、19世紀・進化する世紀、そして20世紀=アヴァンギャルドの世紀、流れ沿って展示は一見の価値ある。

それにしてもまる一日半見ていないコムクドリはどうしただろうか。

開館5周年の日 I氏の訪れ The folks who live on the hill

頂いた花束にモネ人形もびっくり。

お客様で賑わった午後、「おめでとうございます」と、花束を手にした男性が現れた。白の麻ジャケットを羽織り、すらりとして日焼けした人こそ懐かしいI氏だった。 忘れていたが今日6月10日は開館5周年の日だった。

氏は開墾農家で、スタンダード曲“The folks who live on the hilll (丘の上の農夫)”の詩情を漂わせる。30年近く経つが、クルーに加えて頂いた佐渡や能登における外洋ヨットレースで誰もが認める名スキッパーでもあった。

最初の佐渡レースに参加した前夜の小木港で、自分は鍋一杯のブイヤベースを作った。あちこちの艇からキャビンに人が沢山集った楽しい一夜などの思い出を語ってくれた。

いま畑作に専念し、仕事は大変だろうが彼の畑をいつも美しいと思って見ている。

キリ・テ・カナワの“The folks who live on the hill”

(1937年 ジェローム・カーン作曲、オスカー・ハマースタインⅡ作詩)

勝手にかいつまんだ意訳ですが、

“ いつか私たちは丘の上に小さな小屋を作り

丘の上の農夫と呼ばれるようになりましょう ”で始まる曲。

最後のさびがいい。

“子どもたちが大きくなってここを出て行ったら

ベランダに座って大好きな景色を眺めましょう

普通の若者二人が睦まじい老夫婦に変わるのね

丘の上の農夫と呼ばれた二人に”

(間違いはお許し下さい)

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月