文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

美しくも豪雪の地 ヴァーモント州 そしてMOONLIGHT in VERMONT

3日間の温暖で減った雪が今日からの寒波でまた元にもどってしまった。妻の親戚が牧区の奥の方、府殿におられる。電話で尋ねると豪雪は毎年、道路の除雪はいいし備えもしているので生活に不自由はないと落ち着いた返事が返った。

問題は病人を抱えるお宅、あるいは老人世帯と独居世帯にしぼられよう。支援というより救出という段階なのでは。

ところで古いスタンダード曲に“Moonlight in Vermont(1943年作曲)”がある。愛ばかりのスタンダード曲の中で風景が主に歌われるのは珍しい。

ジョー・スタッフォードのMoonlight in Vermont

ヴァーモント州は北部大西洋岸にあり、アメリカで最も四季のがはっきりした美しい州と言われている。また豪雪地帯であるらしく、歌の中でスキーのことも出てくる。

恋人達は最後に「You and I and Moonlght in Vermont」と言うだけである。

広大な自然の中で花を育て絵本を描き、92才まで美しく生きた今は亡きターシャ・テューダーが選んだ土地もヴァーモント州。豪雪ぶりは彼女の本で知った。

追加コメント:当初掲載しましたエラとフランク・シナトラの動画の元が消えていました。大変興味深かったものだけに少々残念です。

藍染かつら 時代とは何と大きな流れなのだろう

豪雪続きの空が、昨日の立春に続いて今日も穏やかに暮れて行った。

いつしか日曜日の夜は妻が見ているテレビ映画を途中から見ることが続いている。今夜のNHKは愛染かつら総集編(昭和13年・1938年:松竹大船制作)だった。

昭和17年生まれの自分には、映画の名や主題歌をどれほど耳にしたか分からない。しかし途中から(後半を三分の一ほどですが)ながら実際に見たのは今日が初めてだった。

小生の父母も同時代の主人公たちと同じ医師と看護婦(看護師)であり、短い時間だったが映画には他人事とは思われない不思議な気持ちがした。以下若干の雑感です。

●白衣:妻の指摘だったが、主人公の医師の白衣が現在と全く同じなのに驚かされる。白衣は進化なき服装の代表格かもしれない。

●アールデコ調:映画の時代はアールデコ席捲の時代。日本もしっかり洗礼を受けている。女の児の極端なおかっぱから女性の着物に見られる大きな幾何学模様までも潮流のうちであろう。

椅子、女性の服装、暖炉、楕円の壁飾りなどアールデコ調満載の場面。

椅子、女性の服装、暖炉、楕円の壁飾りなどアールデコ調満載の場面。

●婦長・寮長の絶対:母が学んだ九大の看護学校の寮生活において、寮長である婦長(師長)は絶対者だったという。就寝時の長の巡回では5,6人の同室者は全員正座して待ち、伏して「何事も変わりございません」と言ったと聞いた。

晩年まで母は婦長の姓名をよく覚えていて、くすくす笑いながらよく巡回の話をした。

本日の映画の婦長も大げさに胸を反らし、看護婦(看護師)達はただひれ伏すばかりだった。

●時代と主人公:医師である主人公と看護婦だったヒロインの病院が閉鎖を迎えようとしている。時代は「大学を出たけれど」の歌が流行る絶不況。

私事ながら、小生の父は祖父の借金、母は看護師の就職難によって新潟と佐賀からそれぞれ満州に渡っている。満州の多義性と失敗は数え切れない現実ドラマを生んだことだろう。

満州で出会った当時の父母。映画の1年後くらいではないだろうか。

満州で出会った当時の父母。映画の1年後くらいではないだろうか。

温室のような場所で、母の着物の柄の大きいこと。

時代とは何と大きな流れなのだろう。

映画の登場人物たちはみな懸命に発言し説明しあう。

間もなく始まる戦争、進む統制を考えると痛々しい。

陶齋の書簡 脇付のいろいろ 作家・ファンのエッセンス

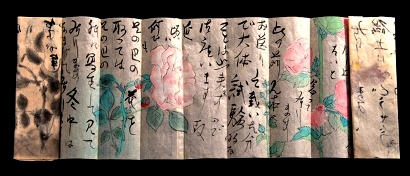

このたびは父に宛てた齋藤三郎'(陶齋)さんの書簡を取り上げてみました。

氏は教養の人だけあって手紙の内容、用語とも味わいがあります。絵が添えられているものもあり、和めます。

以下はいくつかある手紙の一部です。候文で書かれた内容は、近況報告と支援など様々な相談がみられます。時代は昭和20年代中頃。窯を築き土を求め大量の薪を用意する、展示会のための手間と旅、水準を維持するためのお付き合い、そして税務署のことまで、、、。

戦後の困窮を引きずる時代にあって芸術活動はあらゆる不足と直面せざるを得なかったに違いありません。父とて無一文になっての満州からの引き揚げ者、決して楽ではなかったと想像されます。その支援に応えるべく、陶齋の文中には精進という言葉が随所に見られます。

二人は互いの切実な事情に配慮しつつ緊張感ある作家・ファンの関係を続けていたと考えられます。電話やメールと異なり、手紙には込められた思いが鮮やかに伝わるのを感じます。

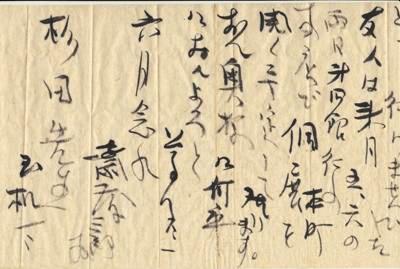

上掲手紙の末尾部分。第四銀行の個展を知らせている。脇付は玉机下。

※後刻の追加です:文中の日付「念九」は二十九日のようです。

手許の漢和辞典「念」の⑤意に「廿(ニジュウ)の俗音が念に近いので廿の代わりに用いる」とありました。念と廿、中国語の発音が類似しているようなのです。

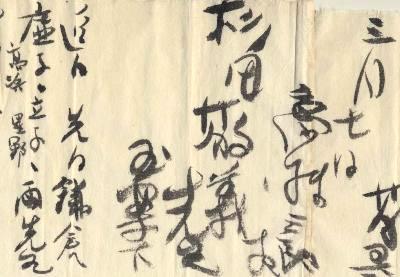

手紙の末尾部分。追伸に高浜虚子、星野立子両氏の名が見える。脇付は玉案下!

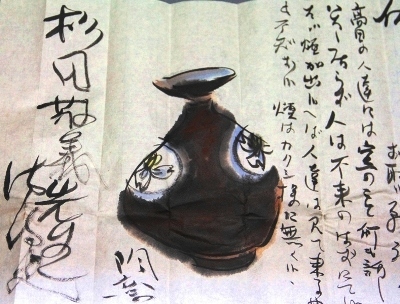

上掲の手紙の後段は特に興味深く思われました。焼成が終わりいよいよ窯出しの知らせですが、一番手になりたい父への気遣いが微妙です。不勉強な自分に読めないカ所がありましたが以下試しに記してみます。

髙田の人達には窯のことを何も話し

いたし居らず 人は不来のはずにて候

ただ煙が出候へば人達は見て来るや

も不知○候 煙はカクシ様に無く候

言葉、器の絵、署名、文字の起伏とリズム、手紙といえども立派な芸術ではないでしょうか。

手作りの花札 製図学校 お前も運転してみろ

下の写真は、過日紹介させていただいた患者さんの手作り花札です。作ったのは80才代後半のお年寄り(おばあさん)でした(いつ頃使ったのかはまだ聞いていません)。

活発な方でしたので、昨年夏、圧迫骨折の痛みで寝たきりになりかかた際のショックと悲観は、見ていられないほどでした。訪問診療によって骨粗鬆症の注射を続け、幸い今ではなんとか居間へと歩かれるようになりました。

そんな折りに見せていただいたのがご本人手作りの花札です。絵や厚さなどの形態があまりに良くできていて驚くと同時に、如何に作ったかに大変興味がありました。

一ヶ月前の訪問ではケント紙にピースの中箱の紙を貼り、絵は自分で描いたとお聞きしていました。しかしそれにしてもである。

本日訪問すると傍らに製図道具と材料が置かれていました。コンパス、からす口、雲形定規、そして切り紙などです。これは一般におばあさんが持つ物とは違います。

お聞きしたのは花札の作り方の続きでした。今回は紙は一般のケント紙三枚では厚すぎるので、二枚を貼りその上にピースの中箱の紙を貼るとほど良い堅さになる。曲線は出来るだけ雲形定規を用いた。線はペンとからす口で引いたなどと伺いました。

道具も方法も素人の域には思われませんでした。どうしてこんなことが出来るのですか、とお聞きした所、以下のようなお話をされました。

自分の父はこの土地の自動車屋だった。私が高等小学校を出ると父は自分を東京の製図学校へ進学させた。高等女学校は時間の無駄、花嫁学校みたいなものだからという理由だった。

神田の図面学校で教えてもらった方法で、後年子どものためにこんな花札も作った。父は比較的若く亡くなったが、学校時代に自動車に乗せてもらったことがある。その時父はいきなり私に、お前も運転してみろと言い出し、びっくりしたことあった。父は進んだ人だった。

以上がお話の概要です。私自身、からす口も実際使ったことがありません。もっと詳しくお聞きしたいが時間がありませんでした。しかし製図学校といい何もかも驚きです。もしかしたら花札のことでは、お父様のことをお話したかったのかな、とも思いました。

普段お互いに黙っていればただすれ違うだけ。しかし話をお聞きした場合、驚くようなことを耳にすることがあります。かって傍らで聞いているお嫁さんが「知らなかった」と仰ることもありました。

お年寄りは繰り返し同じ話されることが多い。しかし最も大事な事は胸にしまっているのかもしれません。私たちと同じように。

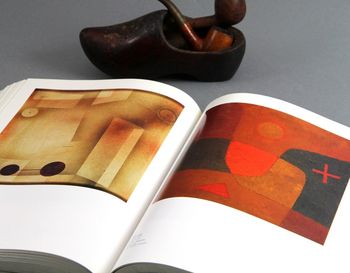

倉石隆が遺された画集、パウル・クレーの芸術 そしてパイプ

昨日は倉石隆の遺品の一つ画集世界素描大系Ⅰ~Ⅳを記載致しました。本日は同じく遺品からパウル・クレーの画集(展覧会図録)を氏が使われたパイプを入れた写真で紹介させて頂きます。

パウル・クレーの芸術 1993年 愛知県美術館・中日新聞社発行。

268作品をも掲載する画集は名古屋、山口、東京を巡回した展覧会図録。

倉石氏愛用のパイプは木靴の中。

つねに出発する画家、パウル・クレー(1989年 -1940年)。伝え、現し、批判し、感覚し、訴え、試み、克服し、残す、、、。そして表現も多様ですが一貫されたのは休みなき活動です(ナチスの時代を除いて)。最も多い年の制作は1000点をゆうに超え、ガーゼや新聞にも描いたといいます。

当カタログの鋭敏な作品には触発の力があり、素朴な作品には心慰められます。

ところで樹下美術館のホームページにご来館者の「お声」が掲載されています。ある方の以下の「お声」にパウル・クレーの名が出ていました。

「戦前後の高田のことをタイムスリップして懐かしく、レンブラントを想起させられた倉石隆先生、パウルクレーの色の奥様。食糧困難の学生時代、大町中のK先生とお邪魔したことなど 次々湧いてきて尽きません。なんと美への心の栄養を頂けたことか。唯々感謝あるのみです。

上越市 男性」

パウル・クレーは多くの人に愛されたのですね。この本も来春3月開館からカフェに置かせて頂きます。

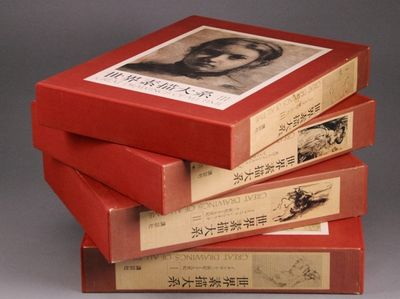

倉石隆が遺された画集、世界素描大系Ⅰ~Ⅳ そしてルノアールの素描から

このところ齋藤三郎に続いて倉石隆氏の図録の作業をしています。40数点の油絵とともに素描(デッサン)も掲載を予定しています。

氏は素描が大変得意で、太平洋美術学校時代に毎年表彰されていた、と奥様からお聞きしました。

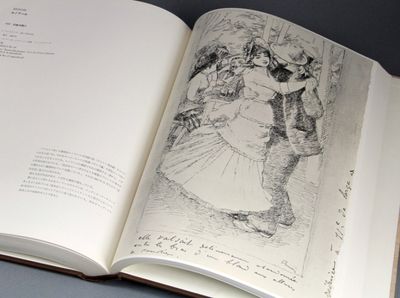

今日は倉石隆の遺品で以下のデッサン集を取り上げ、図版にあるオーギュスト・ルノアールの作品に関連した事柄を少々記したいと思います。

世界素描大系Ⅰ~Ⅳ 昭和51年第3刷 講談社発行

世界素描大系Ⅰ~Ⅳ 昭和51年第3刷 講談社発行

函サイズ縦横奥35,5×28,8×5,5㎝

下の写真は当画集の「第Ⅲ巻フランス13世紀ー1919年」からルノアールの1ページ。

第Ⅲ巻には50余人の画家による229作品が掲載されている。

第Ⅲ巻には50余人の画家による229作品が掲載されている。

ルノアール(1841-1919年)について11作品があります。

上の写真は下記作品のデッサンです。

「ブージヴァルのダンス」 ボストン美術館 179.1cm×96.0cm 1883年制作。

「ブージヴァルのダンス」 ボストン美術館 179.1cm×96.0cm 1883年制作。

当作品はルノアールのダンスの三部作の一つです。他に「都会のダンス」「田舎のダンス」があり、両者は同じサイズでオルセー美術館に並んで展示されているそうです。

「ブージヴァルのダンス」の女性モデル、後のシュザンヌ・ヴァラドンはルノアールの恋人といわれていました。ヴァラドンはまたサティ、ロートレック、ドガ等にも愛された恋多き女性です。

ヴァラドンはモーリス・ユトリロを生みます。ユトリロの父はルノアールではないかといわれましたが、公にはされませんでした。ルノアールに画才を発見されたヴァラドンは画家になります。

過酷な運命に翻弄されたユトリロの展覧会は一昨年新潟県立近代美術館で開催されました。

●それにしましても「世界素描大系Ⅰ~Ⅳ」は見応えのある大著です。来春から樹下美術館のカフェに置かせて頂きます。後日、倉石隆が遺され樹下美術館が収蔵している他の画集についても掲載致します。

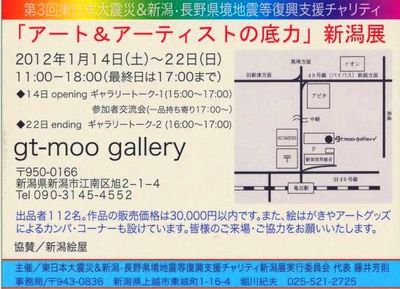

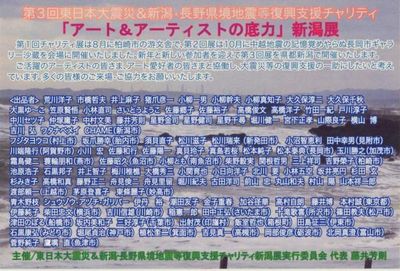

「アート&アーティストの底力」新潟展

第三回東日本大震災&新潟・長野県境地震など復興支援チャリティ

「アート&アーティストの底力」新潟展 が本日から以下で開催されます。

●期間:1月14日(土)~22日(日)

●会場:新潟市港南区旭2-1-4 「gt-moo galllery」

(電話 090-3145-4552)

※亀田駅西口の駅前通り、コメリの向いにある白い建物の奥の部分が会場です。

※小品ながら力作が出展されています。足許が悪い時期ですが、良い日を見てお出でください。

※拙生も油絵「いもけんぴ」を出品しております。

小品を持ち寄ってのチャリティ展、県内外おおぜいの出品者リストです。

昨年の柏崎市、長岡市に続いて新潟市での開催になります。

(クリックで大きくしてご覧下さい)

事務局堀川紀夫さんのブログから、昨日終了した会場準備の模様です。

今日見たもの 見なかったもの

本日目覚めたのは10時過ぎ、目覚ましを見てびっくりした。仕事のはずなのに!あせってカレンダーをみたら祝日だった。自分はしばしば祝日を知らずにいて、慌てたり幸運だと思ったりする。

急に気が楽になって遅い朝食を昼食として食べた。移転開業されソフィーさんのパンに頂き物の濃厚なイタリアの蜂蜜をつけて食べた。私のパン類は何と言っても食パンが一番、やはり美味しかった。

午後水と森公園に行った。気になる昨日のハクチョウの場所を見たが鳥は居なかった。大丈夫なんだ、と一応ほっとして歩いた。好天のせいで一時間少々の公園、知っている人たちと出会ったが、みな笑顔だった。

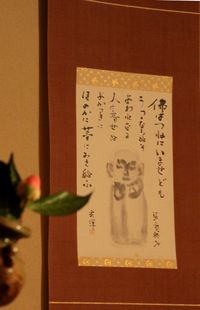

昨日記した高橋玄洋氏の掛け軸「仏はつねに」を出した。

新潟で求めてから25年、辛かったが若かった時代が懐かしい。

西洋の風景のようだった(行ったことがありませんが)上下浜。

今夕のマリンホテルハマナス。

夕刻、期待して行った上下浜の風景はやはり素晴らしかった。見たものをどんどん忘れるようになって、写真は有り難い。

夜は妻のテレビを途中から見た。黒沢監督の「生きる」だった。テレビで二度目だがあらためて素晴らしい映画だと思った。

椿三十郎を学生時代に見たことがある。詳しくはないが、大宣伝、巨費などとなって氏の映画はつまらなくなったのではないか、と話しあった。

夕焼けを見て「美しい」という渡辺さん(左:志村喬)。

夕焼けを見て「美しい」という渡辺さん(左:志村喬)。

解説の山本監督に映像遺産と述べられた通り、

脚本もカメラも俳優さんも照明もみな素晴らしい。

昔は二度と帰らない、しかし帽子は格好いい。

先日見た昭和20年代の映画「君の名は」にも役所を批判する台詞があった。事をしてはいけない所、と述べられていたようだった。「生きる」はそれが見事に描かれる。素晴らしい人も居るはず、という祈り?は今も昔も変わりない。

色々見たり歩いたりした祝日だった。自分には珍しい生き物を池で見たので明日記してみたい。

篠崎正喜さんから届いた新年の絵

昨年末に画家・篠崎正喜さんから頂いたメールに一枚の絵が添付されていました。

私どもが年賀欠礼になっていたのでご挨拶にお届け頂いた。

色鮮やかで、人美しく影はやわらか。空澄み渡り動物は愛らしく、ガラスが懐かしい。

昨年のウサギが時を惜しみ、今年の龍がウクレレ?を弾いている。

穏やかな希望の光と音の中で、永遠の篠崎美人は明るい眼差しで遠くを見ている。

様々な職や人生経験をされた氏。お仕事の傍ら在宅で長くお母さまの看病と介護を重ねられ、一昨年立派な看取りをされています。

楽しい篠崎ワールド、益々ご活躍が期待されています。篠崎正喜さんホームページ http://homepage2.nifty.com/m4s/

12月28日、今年も有り難うございました そしてDream

本日12月28日、樹下美術館は今年の営業(?)を終了しました。早いものでいつしか4年を終えたことになります。

樹下美術館らしく静かに過ぎましたが、お陰様で今年は昨年より2割多くのお客様にお見えいただきました。皆様には心より感謝申し上げます。

Dream:The Pied Pipers & Ernie Feli

曲のほぼ半分が全音符、とてもゆったりした曲。

学生時代から好きだった曲Dream。ザ・パイド・パイパーズのDreamは、女性のメロディーを男性が三部の中低音で支えます。そのため倍音の層が厚く、豊かなハーモニーが響きます。こうしてYou Tubeではじめて見た彼らの映像は1940年中頃~50年代のものでしょうか。

Dreamのメロディーは単純ですが、コード進行はかなり高度です。それを非常に丁寧かつCozyに歌い、冬にぴったりですね。クラリネットのバンドももっぱらコーラスを引き立てて、さすがです。

さて来年は開館6年目、収蔵図録はまだ完成しませんでしたが、もう少しです。第二の長い受験勉強中という感じです。

展示作品はもちろん、大橋秀三さんの建物、お茶と庭、食器と椅子、いくつかのイベント。来る年もどうかそれぞれに樹下美術館をお楽しみください。

本年はまことに有り難うございました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月