樹下だより

本二冊

樹下美術館のカフェの本に以下の二冊を追加しました。

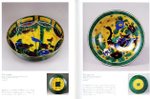

○「古九谷浪漫 華麗なる吉田屋展」 発行朝日新聞 2005年

美しい写真だけで170ページを越え、さらにくわしい資料が載せられています。本書は2005年12月から2006年7月まで全国5都市を巡回した展覧会の図録です。江戸前期、石川県西部の九谷村で生まれた晴々とした古九谷焼きは数十年で絶えました。それから100年以上もたって失われた焼きものを見事によみがえらせたのが吉田屋窯です。残念ながら吉田屋も多額の経費によってわずか7年の営窯だったそうです。しかし江戸後期から今日へと続く九谷焼きの再興に多大な貢献を果たしました。豊かな器は図録を見ているだけで胸がときめきます。

昭和になって富本憲吉や北大路魯山人が色絵磁器を学びに九谷を訪れました。富本憲吉が九谷の北出塔次郎(きたでとうじろう)の元へ初めて通ったのは昭和11年でした。当館展示作家の齋藤三郎はちょうどそのころ富本門下生でした。九谷へも同道した可能性があり、齋藤作品に九谷の影響を残すものは少なくありません。

巻末には現代九谷の徳田八十三吉、須田菁華、北出塔次郎はじめ、遊学した富本憲吉、北大路魯山人の作品も掲載されています。石川県九谷焼美術館は当地から西へ150キロほどです。画集を見ていると再訪したくなりました。

|

|

| 図録表紙 | 吉田屋 鉦鉢(どらばち・左)と平鉢(ひらばち・右) |

○「LACKOVIĆ」 (ラツコビッチ)

イワン・ラツコビッチ・クロアタ氏はクロアチアのナイーフアート(またナイーブアート:素朴画)の画家です。作者は、クロアチアの清澄な風土をガラス絵や線描を通して沢山描きました。本画集でも故郷の森と丘の生活が明快な線で描かれています。しかしここでは、雪や花が巡るのどかな村は過酷な歴史の上にあることも克明に描き込まれました。

クロアチアは先の2002FIFAワールドカップで新潟県十日町のピッチを使って合宿をしました。本書によって遠かった国がより細やかさをもって近づくように感じられます。

日本にわずかしかない本を東京から携えてくださったのは、私の町大潟ご出身のアーティスト渡部典さんです。彼女の友人で新潟県津南の人・山崎富美子さんは、クロアチアに5年間もの滞在をされ、同国のナイーフアートを研究されました。富美子氏は滞在中にラツコビッチ氏と出会い、親交を深められました。帰国後クロアチア大使館の後援を得て東京はじめ各地でラツコビッチ絵画の紹介をされています。

|

|

| LACKOVIĆ | 作品 |

チェンバロとバロックヴァイオリンの演奏会

新潟県上越地方は最後の雨がいつだったか忘れるほど好天が続いています。

晴々としたお天気に恵まれて昨夕と今日の午後、樹下美術館でチェンバロとバロックヴァイオリンの演奏会を致しました。チェンバロが加久間朋子さん、バロックヴァイオリンは本多洋子さんです。申し分のないキャリアのお二人は気迫あふれる演奏をなさいました。あえてポピュラーな曲を避けたというプログラムでしたので、一生懸命耳澄ませて聴き入りました。関ヶ原の時代あたりからというバロック音楽ですが、涙が出そうになったり不意でモダンな和音にハッとしたり堪能しました。

二日間、野辺の小館がバロックの音色に満たされて幸福でした。お客様。演奏者のお二人様。お手伝い頂いた皆様。 本当に有り難うございました。

陶齋の湯飲み

連休ということで、少しゆっくり陶齋の湯飲みについて書いてみました。

まずなにより陶齋の作陶は多様です。なかでも絵付け作品の多様さは抜群でしょう。灰かぶりには手を出さずむしろ嫌っていた、とは若くからの陶齋を知る写真家・濱谷浩氏の言葉でした。造形と独特の風雅な筆に優れた陶齋のこと、近藤悠三さらに富本憲吉から手を交えんばかりに学んだならば、それは自然なことだったにちがいありません。

その陶齋の多様さが身近に現れるのが湯飲みです。鉄絵、染め付け、辰砂(しんしゃ)、金彩、絵唐津風、銀彩、色絵、等々。これらを駆使して、掌に入る器一つ一つに精魂を込めています。しかも何万個も作ったのではないかと、窯を継いだごご子息二代陶齋(尚明氏)のお話でした。番茶好きだったという湯飲みはそれだけで十分な陶齋ワールドです。樹下美術館では現在楽しい陶齋の湯飲みを展示しています。

今度はどんな湯飲みに出会えるか、陶齋を愛した人たちは皆そう思っていたことでしょう。そして私は今でもそう思っています。

|

|

|

辰砂呉須絵・ざくろ紋 |

鉄絵・椿紋 |

|

|

| 柿釉銀彩・こぶし紋 | 染め付け・ざくろ紋/あざみ紋 |

赤絵金彩・葉紋 |

絵唐津風・柳紋 |

|

|

| 色絵窓字・どくだみ更紗紋 |

色絵面取り・妙高山紋/椿紋 |

可愛いお客様、そして「お声」

今日、日中はかなり蒸し暑くなりました。医業の本業では、このところ風邪の方が増えています。激しくはありませんが夏風邪に似た症状です。

さて木曜日の午後は休診にさせて頂いてますので、美術館に寄りました。ちょうど妙高市から若いおばあちゃまと一緒の可愛いお客様が見えていました。樹下美術館には、時々親御さん連れ、おじいちゃまおばあちゃま連れで可愛いお客様が見えます。皆様のホールやカフェのひとコマは、とても心なごみます。またいらして下さいね。

※ホームページお声欄に8月、9月分の皆様のお声を掲載させていただきました。

駅

昼休みに美術館に寄った。駐車場に新潟ナンバーの車があった。カフェで一人の青年がパソコンを開いてるところだった。挨拶をして名刺を差し出した。新潟日報のフリーペーパーをご覧になって120キロを訪ねてくださったという話だった。日に焼けてきりきりとした目鼻立ち、簡潔にまとまる言葉、もしかしたら他県の方かなと思った。やりとりから広島のご出身とのこと。東京で学びさらに大学院生として新潟へ来たと仰った。彼の方から椅子を引いて、よろしければ隣へと、勧められた。これは私が知っている新潟の文化ではない。喜んで隣に座らせてもらった。

お茶を飲みながら、山陰の地勢から地域の話題になった。あの尾道でさえ地場産業が不振で、かねての文化の維持に危うさがみられているという。しかしどうしても40年近く前,大原美術館を訪ねた当時の晴ればれとした活況しか浮かばない。閑散化しがちな坂の町並に、近時リタイアした都会の人たちが住むようになっているようだ。なんとか尾道にはまぶしを失わないでほしい。

途中、樹下美術館はとてもいいと、彼は言った。その一つが来てみると「駅に近い」からといわれる。1、3キロもあるのだからエッと思った。しかし自分の中では近い、つまり歩ける距離だからいいというのだ。新潟や上越は広くてすばらしいが、どこへ行くにも車だのみになる。今後、経費や効率の総体を考えれば施設・住居は次第に駅周辺を意識する時代になるのではないか、と話された。北陸新幹線の先、在来線の存否にもかかる話だが、なるほど、と思った。

たしかに、たまの東京からのお客さんは大抵ほくほく線の鈍行で犀潟駅に下車される。そして当館まで歩かれる。雨の日も。普段1キロでも車に乗る自分があらためて問題に見えていた。

最後に新潟を選んだ訳を彼に尋ねた。曇った空を指して、「こういう空は考え事をするのにいいではありませんか」と述べられた。私は、しばらくこのようなことを忘れて過ごしていた。とても良い時間だった。

※夕刻、トキが里で餌を食べていた、とニュースが伝えていました。

秋のコンサートのお知らせ

チェンバロとバロックヴァイオリンのコンサート

樹下美術館では今年も秋のコンサートを催します。今回はチェンバロにバロックヴァイオリンが加わりました。一回50席を二回、小規模ですので全席ご予約にさせて頂きました。ご希望の方は、普段のご来館の際にどうぞお申し込み下さい。秋の日、館内に響くバロックの音色をお楽しみ下さい。

♪日時・会場・会費♪

○日時:平成20年10月20日(月)午後6時半開場7時開演

および平成20年10月21日(火)午後2時開場 3時開演

※二日で二回の開催です。満席になりましたら締め切らせていただきます。

○会費:お一人様3000円(当日受付で)

○樹下美術館電話025-530-4155

♪演奏者♪

○チェンバロ:加久間朋子Tomoko KAKUMA

洗足学園大学音楽学部卒。在学時より「古楽研究会オリゴ・エト・プラクテ

ィカ」にて、チェンバロと通奏低音奏法を故鍋島元子に師事。イタリア、ド

イツでソロ公演、アンサンブル「音楽三昧」メンバーとしてアメリカ公演、

現在、「音楽三昧」メンバー、「古楽研究会」代表および講師。

○バロックヴァイオリン:本多洋子Youko HONDA

桐朋学園大学音楽学部ヴァイオリン科卒業。パリ国立音楽院、ブリュッセ

ル王立音楽院バロックヴァイオリン科ディプロマ過程卒業。バロックヴァイ

オリンを寺神戸亮、F.フェルナンデス、S.クイケンの各氏に師事。,Les Arts

Flossantsなどのバロックオペラ専門オーケストラでの公演・録音に参加。

♪プログラム:フランスとドイツのバロック音楽♪

・フランソワ・クープラン:王宮のコンセール第1番

・ビーバー:「ロザリオ・ソナタ」よりパッサカリア(ヴァイオリンソロ)

・ J.S.バッハ:ヴァイオリンとチェンバロの為のソナタ第3番ホ長調BWV

1016

・ ダングルベール:プレリュード・ノン・ムジュレ、パッサカリア(チェンバロ

ソロ) ほか

ブログ

9月1日から樹下美術館・「館長のブログ」の公開を始めました。タイトルは「日頃草子」にしました。タイトルの背景写真は上越市板倉区の水田とほこらです。ここは母が毎月2泊3日のショートステイで利用する「いたくら桜園」のすぐそばの風景ですが、なぜかとても気に入っています。

ブログのきっかけはホームページの「周辺の四季」「話題」、一部「お知らせ」がブログによく似ていたことでした。そこで秋を機にまとめてブログにすることになりました。ホームページの調整やブログの基本作業などオージャス(株)さんには大変お世話になりました。

普段、遠出が少ないので内容は身近なことばかりと予想されます。ホームページと行き来しながら樹下美術館が親しまれますよう続けたいと思います。

さっそくですが一昨夜、皆さんと秋の展示替え作業をしました。新鮮な展示に向けてレイアウトや照明を考える楽しい作業でした。ところが途中大切な作品が1点、ゆくえ不明になっていることが分かって慌てました。私が思わぬ所に置き忘れていたのです。遅くなって妻が気付いて胸を撫で下ろしましたが、夜の駐車場という突飛な出どころに二人で笑いました。

これから秋晴れ、秋冷、時雨、小春日和。秋なりの良い季節が始まります。お気軽に樹下美術館をお訪ね下さい。

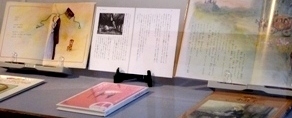

写真はいずれも当館今月のゆかり「倉石隆の挿絵本」の様子です。

9月1日作品入れ替えのご案内

9月1日より11月30日までの間、秋向きに半数の作品を入れ替えて展示致します。新たな作品の一部は樹下美術館のホームページ「作品」欄でご覧いただけます。陶芸ホールでは色絵、染め付け類のほかに色濃い鉄釉の器が3点加わりますので、調和の良い展示が期待されます。

倉石作品の絵画は新たに「詩人」と「人生」が中央に架かります。グレーのモノトーンとオレンジ系の二枚の油彩は白壁に映えて見応えがあろうと思われます。さらに両脇の中世風な「ベラスケス回想」と倉石独特の細い「裸婦像」は場を和ませてくれることでしょう。

9月1日からの「今月のゆかり」は12月いっぱいまで「倉石隆の挿絵本」です。挿絵は倉石のもう一つの重要な仕事です。少年少女小説や絵本のために描かれた挿絵にはあどけなさ、情愛や悲喜、驚きなど読者を引きつけて止まない場面表現が見られます。「金色のあしあと」には原画も飾りました。子どもたちへの深い愛情がこもった倉石挿絵をどうかご覧ください。

最後に6月から続いた今月のゆかり「陶齋とサントリーの人々」が終了します。多くのご来館者様ならびに出展にご協力下さった方々に深く御礼申し上げます。

暑中のお見舞い、そして小さな旅人たち

小さな旅人たち:小石とシーグラス

暑中お見舞い申し上げます

先日の夕刻、大潟の浜を散歩しました

大きな海が作り出した可愛いものたちを拾って帰りました

キズつけ合わないようにみな丸く小さくなっています

夏が終わりましたらまた海へ返しに行ってみます

そしたら今度はどこへ行くのでしょう

長い旅をしているのですね

7月の花嫁

7月9日水曜日、朝を中心に上越地方は豪雨に見舞われました。一部で道路や住宅に冠水があったそうです。そしてこのことが伏線になって、午前の仕事中に「樹下美術館でブライダル雑誌の撮影をさせて欲しい」という突然の電話がありました。咄嗟でしかもこんな雨降りになぜ?と思いましたが休館日でもありましたので、どうぞとお受けしてみました。経緯が分かったのは後からでした。予定していた高田公園の野外撮影が雨で不能、困った地元スタッフの一人が樹下美術館を提案したそうです。その方はかって当館を訪れたことがあり、印象から館内撮影がひらめいたということでした。

午後に上越、東京、新潟のスタッフ8人で撮影が始まりました。昼休み中、若い人たちの生き生きとした仕事振りを興味深く見ることができました。光が柔らかくて良かった、というカメラマンさんの言葉を嬉しく思いました。

雨はすっかり上がり、外の撮影が追加されました。緑きわまる7月の庭に突然降り立った花嫁、なんとも素晴らしかったです。樹下美術館はこうして思わぬことにも出会いつつ成長するのかなと思いました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- ハクガンが戻った 標識首輪の個体。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月