樹下だより

衣服も高騰 周辺の水田 辺りに雛鳥 人間は痛々しいほど鍛えるものが多い。

何年振りか人前でジャケットを着なければならなくなった。一昨年7月心筋梗塞を発症して以来6キロは痩せたため服が無い。本日新潟市のデパートへ走って求めた。フロアを回りながらいずれの品も高騰していることに驚いた。自分に丁度良いものが1着だけあり、一時間半かけて来た甲斐があったのか。

昨日から突然気温が上り、二日続きで最高30,4℃(髙田)を記録した。今後再び平年並みに戻るようだが何が原因だったのだろう。

夏場に40度越えが何日もあるような災害レベルだけは勘弁してもらいたい。

樹下美術館裏手の田は水が入り田植えが終わた所も多い。

樹下美術館裏手の田は水が入り田植えが終わた所も多い。

田んぼから見た樹下美術館。

田んぼから見た樹下美術館。

田植えが終わった水田。

田植えが終わった水田。

間もなくツバメの雛、若鳥たちも田を飛び交うのであろう。急上昇して素早く餌を与える給餌は曲芸のようだ。

また早くも巣立ったばかりの雀の雛が、辺りで朝から晩までジュッ、ジュッ、ジュッ、ジュッ!と大声で餌をねだっている。叫ぶように鳴きながら親鳥に移動させられ、生命線の「翼」と「声」が鍛えられる。

一方人間は生涯鍛えなくてはならなものが余りに多い。わずかひと世代で山ほど新たな課題が付加され、近時頭脳と精神に於いては痛々しいばかりである。

写真展の仕度。

本日午後、かねて拙写真展でお世話になろうと決めていたフジフォートさんと美術館でお会いした。初めての写真展、どのようなサイズでどのようにプリントするかも分かっていない私にとって初めての現実的なレクチャーだった。

およそ大まかな展示サイズを決め、展示方法、点数などもざっとご相談した。出来るだけ多く出したいが散漫は避けたいし、費用も大切に用件になる。その辺について次回再度お会いして絞って行くこととなった。

本日は展示する写真から以下白鳥と「海に残す」の一部をご紹介させて頂きました。

私の写真は劇的な場所を目指すこともなく、気象や周辺の生きものあるいは事象を撮ったものばかりです。そのため作品展のタイトルも「館長のまなざし展」とか「明日天気になあれ展」のような感じが相応しいのかな、と考えている次第です。

技術と知識の無い人間の発表ですが、その折はどうか宜しくお願い申し上げます。

今後地域の情景や出会った乗り物などをご紹介しようと考えています。

連休中の事々。

昨日は美術館スタッフのご主人と庭のスタッフと米山水源で、本日は友人ご夫婦と赤倉で二日続きのゴルフをした.。生まれて初めての連日ゴルフで疲れを心配したが無事に回った。

昨日ご一緒したスタッフのご主人は初めてお会いする方。文句のないシングルプレーヤーで、久し振りに紳士という人を見た気がした。本日のご夫婦には日頃赤倉を誘って頂き、これまた良くこなれたお二人。楽しい2日間をご一緒でき有り難うございました。

お陰様で今年の美術館の連休は例年よりやや多く来館して頂いている様子。

一昨日の留守中、大阪から7時間掛けて当館を目指して下さった女性、同じく大阪からのご夫婦がお見えになったと知らされた。わざわざの訳は、お一人の方が拙ブログからどうしても樹下美術館を観たかったということ、一方ご夫婦は当館のベーグルサンドを食べたかったと仰ったという。

遠くからお運び頂き、本当に喜んでいます。展示やカフェは如何だったでしょうか。留守を致しましてまことに申し分けありませんでした。

様々にご来館いただいている皆さまには心から有り難く思っています。今後ともどうか宜しくお願い申し上げます。

ところで連休中来館した親族のピアノ教師は展示の以下の食器を観て“ショパンの生きていた時代だね”と話したと聞いた。

奥:1800年頃のベルリンKPM(ドイツ)、手前:1820年頃のコールポート(イギリス)。ショパン(1810年~1834年)もこのような器でお茶を飲んだのでしょうか。きれいな指だったにちがいありません。

奥:1800年頃のベルリンKPM(ドイツ)、手前:1820年頃のコールポート(イギリス)。ショパン(1810年~1834年)もこのような器でお茶を飲んだのでしょうか。きれいな指だったにちがいありません。

連休中の一日。

後半の連休はお天気に恵まれている。昨日午前から午後のひと時は絵を描いた。

この度はさらに向を変えて畑の絵に取り組んだ。

秋の畑の練習作。実った柿、赤い自転車、畑仕事の人、などを描きたいところ。散漫な絵になっているので、本画は中央部を中心にして、冗漫な背景を直し、畑の野菜をちゃんと描いてみたい。秋の絵なのに全体が青々としているのも気になる。

秋の畑の練習作。実った柿、赤い自転車、畑仕事の人、などを描きたいところ。散漫な絵になっているので、本画は中央部を中心にして、冗漫な背景を直し、畑の野菜をちゃんと描いてみたい。秋の絵なのに全体が青々としているのも気になる。

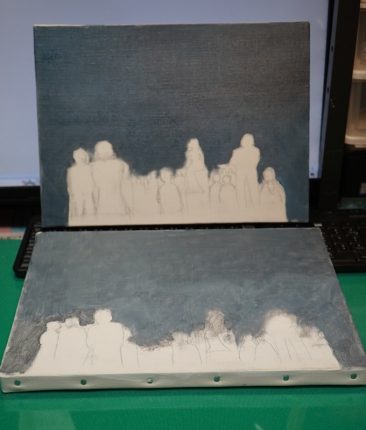

その後花火の絵を手がけた。この先花火や手前の人物を描くつもり。

その後花火の絵を手がけた。この先花火や手前の人物を描くつもり。

午後は大潟水と森公園講演を歩いた。

歴史ゾーンの入り口。ここの入り方がとても良い。

歴史ゾーンの入り口。ここの入り方がとても良い。

蕾のアザミはこの先が楽しみ。

蕾のアザミはこの先が楽しみ。

こもれびの一灯、キンラン。

こもれびの一灯、キンラン。

古墳の島へ渡る手前のアヤメ。植栽されたものだが地味が合うようで元気よく咲いている。

古墳の島へ渡る手前のアヤメ。植栽されたものだが地味が合うようで元気よく咲いている。

島に渡るとすぐの巨大なプラタナス。その昔地主さんが植えたもの。

島に渡るとすぐの巨大なプラタナス。その昔地主さんが植えたもの。

良い匂いがすると思ったら沢山のフキ。

良い匂いがすると思ったら沢山のフキ。

ミズキの花がてっぺんまで。

ミズキの花がてっぺんまで。

公園の後美術館に戻る。

ベンチに三人の小さなお子さんと親御さんがゆっくりされていた。

ベンチに三人の小さなお子さんと親御さんがゆっくりされていた。

風景画が楽しくなったきたのが収穫だった。

文房具と初めての百均。

先週末使用しているプリンターの青が出なくなっていることが分かり、自分ではどうしようもないため購入店に持ち込んだ。

修理部で色々やって頂いている間、店員さんに“近くにペン立てと小さめのスケッチブックなどがある店はないか“と訊いてみた。するとお隣の本屋さんんにあるかもしれません、という返事。

なるほどお隣にはノートや筆記用具が沢山あったが、スケッチブックのサイズで欲しいものがなかった。すると店員さんがお隣の百均さんに行ってみては、と紹介してもらった。

ダイソーと言う店だったが、スケッチブックは色々あり、お陰様で初めて百均という店を見ることが出来た。

今まで文房具なら大型のスーパーを使っていたが、百均の店のきれいさ、品物の多さ、探しやすさにびっくりした。

昨日カフェのお客様に話すと、「えーっ、百均はじめてですかー」と言われた。

かって往診先で珍しい物や気が利いていると思う品を見た時、どこで買いましたと訊くことがあった。

「うちは何でも百均なんです」と笑って答えられるこがあった。この先私も用事があったらまず行ってみよう、と思った。

コロナが始まって3年間、カフェでお客様に自由に書いてもらっていたノートをみな引っ込めていた。書かれていた感想やメモ及びイラストを見るのはとても楽しみだった。

今年から再びノートを置きましたので、今までのように色々お書き(お描き)頂ければ有り難い、と思っています。

明日時間があればもう一回百均へ行き少し買い足したいと思っているところです。

スケッチブックと鉛筆立て

スケッチブックと鉛筆立て

車のゴミ入れも買いました。

※若干の追加です:プリンターは店では直らず結局メーカー送りになりました。

洋食器展が始まって 展示の一部からその2.

本日は昨日に続いて洋食器展のご案内です。

昨日は当館で最も古いカップ&ソーサー及びシノワズリ(中国趣味)とジャポニズム(日本趣味)の食器、一部アールデコを紹介しました。

本日はワイルマン→フォーリー→シェリーへと受け継がれた英国のある窯の食器からです。

私がこの窯の器に惹かれたのはその薄さと時代による好みの移り変わりの妙でした。特にワイルマンの薄さと軽さは際立っていて強く握ると壊れそうな感触がありました。デザインの繊細さにも目を奪われ観ているだけで楽しくなる器だと思いました。

右のピンクと奥左の黄色がワイルマン。

右のピンクと奥左の黄色がワイルマン。

中央と左端がシェリーのリージェントタイプ。

シェリーに引き継がれるとアールデコの流行期と重なり、リージェントタイプには丸いハンドルとシャープなフォルムが見られます。

以下はシェリーのクイーンアンタイプです。

シャープさと丸みのバランスが人気。やはり薄く軽い器です。庭、樹木、花、幾何学模様など様々なモチーフがあり、楽しくお茶が飲めます。上掲のリージェントタイプとクイーンアンは現在もカフェで使用しています。

シャープさと丸みのバランスが人気。やはり薄く軽い器です。庭、樹木、花、幾何学模様など様々なモチーフがあり、楽しくお茶が飲めます。上掲のリージェントタイプとクイーンアンは現在もカフェで使用しています。

右のシェリーの2器は円と角が強調されアールデコの骨頂のような器です。左の銀器(ティーポット、シュガートレイ、ミルクジャー)にもアールデコ調が見て取れます。

右のシェリーの2器は円と角が強調されアールデコの骨頂のような器です。左の銀器(ティーポット、シュガートレイ、ミルクジャー)にもアールデコ調が見て取れます。

精緻な文様とたっぷりとした大きな器のブレックファーストトリオ(1890年)になります。英国のミントン社製ですが、購入先の資料にはデンマークブレックファーストセットとありました。もう1揃いありましたが孫の進学祝いに献上しました。

精緻な文様とたっぷりとした大きな器のブレックファーストトリオ(1890年)になります。英国のミントン社製ですが、購入先の資料にはデンマークブレックファーストセットとありました。もう1揃いありましたが孫の進学祝いに献上しました。

以下はデンマークの名窯ロイヤルコペンハーゲンです。

金をたっぷり用い、手描きの花があしらわれた上品でやや小ぶりなヘンリエッタシリーズ。19世紀半ばから20世紀半ばまで長く人気を維持しました。

金をたっぷり用い、手描きの花があしらわれた上品でやや小ぶりなヘンリエッタシリーズ。19世紀半ばから20世紀半ばまで長く人気を維持しました。

金と言えば以下ロイヤルウースター(英国)のペインテッドフルーツシリーズはその最たるものではないでしょうか。

ふんだんに金を使い洋梨、桃、スモモ、ブドウ、ベリー類などが手描きされました(1920年頃)。それぞれのペインターのサインが見られます。右手前の器以外はデミタスです。

ふんだんに金を使い洋梨、桃、スモモ、ブドウ、ベリー類などが手描きされました(1920年頃)。それぞれのペインターのサインが見られます。右手前の器以外はデミタスです。

上掲しましたが洋食器で見逃せないものにデミタスサイズがあります。小さくて気が効いていて愛すべき器ではないでしょうか。

デミタスサイズのカップ&ソーサー。英国のミントン、パラゴン、コールポート、ジョージジョンズ、ロイヤルドルトン、ロイヤルクラウンダービー、クラウンデヴォン、ロイヤルウースター。フランスのリモージュ、日本のノリタケが並んでいます。1800年代後半から1930年ころまでの器です。コーヒーは濃厚で高価だったため小さな器もまた好まれたようです。

デミタスサイズのカップ&ソーサー。英国のミントン、パラゴン、コールポート、ジョージジョンズ、ロイヤルドルトン、ロイヤルクラウンダービー、クラウンデヴォン、ロイヤルウースター。フランスのリモージュ、日本のノリタケが並んでいます。1800年代後半から1930年ころまでの器です。コーヒーは濃厚で高価だったため小さな器もまた好まれたようです。

右6客は1960年頃のリモージュ(フランス)、左の3客は1930年頃のコールポート(英国)、シノワズリのデミタスです。底に高台の無い筒型(缶型)のデミはすっきり見えて気に入っています。50年、100年以上前の人がほっと一息ついたカップでお茶を飲む。豊かな時間ではないでしょうか。

右6客は1960年頃のリモージュ(フランス)、左の3客は1930年頃のコールポート(英国)、シノワズリのデミタスです。底に高台の無い筒型(缶型)のデミはすっきり見えて気に入っています。50年、100年以上前の人がほっと一息ついたカップでお茶を飲む。豊かな時間ではないでしょうか。

以下の明るい器はメルバ社(英国)のドリーバーデンシリーズ(1948年頃)。カフェで使用しています。

黄色のマフラーをなびかせた女性ドリー・バーデンはチャールズ・ディケンズの小説「バーナビー・ラッジ」のキャラクターということです。

黄色のマフラーをなびかせた女性ドリー・バーデンはチャールズ・ディケンズの小説「バーナビー・ラッジ」のキャラクターということです。

最後はウエッジウッドで愛されたオズボーンシリーズのティーセットです。

控えめながら引き締まり、真っ白で上品なシリーズ。昭和が終わる頃東京の代理店で求めました。

控えめながら引き締まり、真っ白で上品なシリーズ。昭和が終わる頃東京の代理店で求めました。

洋食器は私などより遙かに詳しく広く網羅される愛好者さんが沢山いる世界です。展示は十分とはとても言えませんが、ご一瞥頂ければ有り難く思います。

明日から洋食器展 展示の一部から。

2007年6月に開館した樹下美術館。上越市ゆかりの陶芸家齋藤三郎と画家倉石隆両氏の作品を常設展示してきました。この間塩﨑貞夫さんや掘川紀夫さんの企画展、さらに昨年の「齋藤三郎ゆかりの人々展」および「ゆかり上越主体美術協会の人々展」などを開催することが出来、とても有意義でした。

そして今年第1回の企画展「洋食器展」が明日から始まります。本日はみなで展示の準備を行いました。

以下に仕度を終えたケース上の器の一部をご紹介します。

展示で最も古い器(入ってすぐのケース)。

展示で最も古い器(入ってすぐのケース)。

奥1800年頃のベルリンKPM(独)

手前1830年頃のコールポート(英)

カフェでお出ししているカップ&ソーサ。

カフェでお出ししているカップ&ソーサ。

ロイヤルドルトン1930年代(英)

アールデコ風デザインの典型です。

カフェで好評のオールドノリタケ(日本)。

カフェで好評のオールドノリタケ(日本)。

1910年代英国へ輸出したセット。

ハンドル(つまみ)が可愛い花です。

シノワズリ(中国趣味)の器。

シノワズリ(中国趣味)の器。

手前1930年頃のミントン(英)

奥1900年代前半のローゼンタール(独)

ジャポニズム(日本趣味)の器。

ジャポニズム(日本趣味)の器。

梅、竹、菊などのモチーフ(いずれも英国)。

個人的に1910年~1930年代にかけて流行したアールデコ風デザインが好きなものですから、そのような時代のものがやや多めになりました。

アールデコはカーブと直線、あるいはシンメトリーが効いて、どこか懐かしさもあります。父母若かりし時代に相当し、どこかでDNAが作用しているのかもしれません。

明日は洋食器展その2を記載させてください。

ところで夜間、美術館に用があって出ると濃い霧がかかっていました。

シル・オースチンのテナーサックス

「白い夜霧のブルース」

こんな曲を知っている人も少なくなった。

誇らしい花々 長野県の人たち。

温かな冬は時折巡ってくるが、今冬の雪の少なさと温かさは特別だった。花々は早く訪れ一段と盛大に咲いている。

大潟区潟町の仕事場の椿。今年の花数は特に多く見える。私の幼少から既にあった椿で、すぐ下のヤマブキとともに目を惹く。本日訪ねた方が見て驚かれていた。

大潟区潟町の仕事場の椿。今年の花数は特に多く見える。私の幼少から既にあった椿で、すぐ下のヤマブキとともに目を惹く。本日訪ねた方が見て驚かれていた。

午後からはホームセンターへ行き。トレーシングペーパーほかアヤメやラベンダーおよび園芸用土と肥料を購入した。広い園芸館で花などを選ぶ大勢の人を見ると幸せな気持になる。

庭の花にカメラを向ける長野県から来られた女性三人組とお会いした。

挨拶すると庭を褒めて頂き、新潟県は良いと長野の人らしいお言葉。“いえ、長野は空気が澄み自然が美しい”と言うと“山ばかり”と謙遜される。それではと“長野の人は頭が良く勉強熱心”と話すと、“新潟の人は親切”と返された。

こんな風に他県や県内の遠方の方たちと話をするのはとても楽しい。

美術館の前の道路に咲いていたノスミレ。繁殖力の強いスミレとはいえこんな場所をものともせず、誇らしげに咲くとは。

美術館の前の道路に咲いていたノスミレ。繁殖力の強いスミレとはいえこんな場所をものともせず、誇らしげに咲くとは。

終日の曇り空。アヤメとネットで購入した松本センノウなどを植えて撒水し、今日も暗くなるまで庭にいた。

来週4月20日木曜日から初めての試み「洋食器展」が始まる。

清々しい日 洋食器展の準備 花を植える。

2月から木曜日の医業を全休として3ヶ月目になった。踏み切るに当たって約二ヶ月半ほど前から皆さまにお知らせメモをお渡しして踏み切った。当初は知らずに来ましたという人が見えたが、ようやく認知されたような雰囲気になった。

休み前後の日は少し忙しく感じられるけれども、皆さまのお陰で週の中ばに休める事は“本当に本当に”有り難く感じる。

本日は午前11時頃から昼食を摂らずに絵を描き、2時頃から美術館へ顔を出した。

よく晴れやや寒い外気は気持ち良かった。

駐車場で自転車に乗ろうとされる女性と出会った。群馬県からご夫婦で釣りに来られ、夫は海、私は自転車で周辺を走るのが決まりのようになっている、と仰った。

普段絵を描き、人物デッサンもよくする。およそ形にばかりとらわれるが、本日観た倉石隆のデッサンの内面と表情の豊かさは非常にためになったと仰った。

群馬の人というだけで貴重、そのうえ倉石隆の感想は嬉しかった。また齋藤三郎の花の絵付けも独特で良かったと話され、張り合いを感じた。

黒井の火力発電所周辺の海岸は群馬、長野の車でいつもいっぱいだと聞いている。ご主人の釣果は如何だったでしょうか。どうかまたお寄りください。

ヤマザクラが開花するや木々は一斉に新緑へと進む。新緑は多彩で麗しい。

ヤマザクラが開花するや木々は一斉に新緑へと進む。新緑は多彩で麗しい。

夕刻までスタッフと次回「洋食器展」の仕度をした。

ロイヤルウースターやミントンなどの主にデミタスサイズ。

ロイヤルウースターやミントンなどの主にデミタスサイズ。

仕度するスタッフは楽しい!と喜んだ。陶芸の展示ケースに入りきれないかもしれない。

閉館後のいっとき取り寄せていたホトトギスとノアヤメを植えた。アヤメは長年モグラ被害に遭い寂しい景色になっていたので、電池式のモグラ忌避機を埋めた。果たしてどうなるのだろう。

日ぐれて赤いイカリソウを見つけた。

東北大震災後茨城県から運ばれたショウジョウバカマに混じっていたイカリソウが増え、赤花が一輪咲いていた。

東北大震災後茨城県から運ばれたショウジョウバカマに混じっていたイカリソウが増え、赤花が一輪咲いていた。

従来から庭の片隅にひっそりと白いイカリソウが一輪咲く。赤が欲しいと思っていた矢先の幸運。スコップと指で根を外し10芽ほど取り出した。

暗くなったため地面に根を埋めたっぷり水を遣った。陽当たりを好むので良い場所に植えてやりたい。

暗くなったため地面に根を埋めたっぷり水を遣った。陽当たりを好むので良い場所に植えてやりたい。

今更と思ひて植えし花苗に水遣り終えれば夕の清しき。

庭仕事終えて一先ず鼻をかむ

ソメイヨシノの爆発的な成長。

美術館裏手のソメイヨシノが満開になっている。毎年樹の成長ぶりには驚かされる。

以下本日の花とかっての写真を比べてご覧下さい。

本日のソメイヨシノ。敷地にヤマザクラは7,8本あるが、ソメイヨシノは2007年の開館時に植えたこの1本だけ。ある時期からぐんぐん伸びた。

本日のソメイヨシノ。敷地にヤマザクラは7,8本あるが、ソメイヨシノは2007年の開館時に植えたこの1本だけ。ある時期からぐんぐん伸びた。

以下若かりしころの同じ木(苗)。

2009年6月、開館3年目の木(右の輪の中)。

2009年6月、開館3年目の木(右の輪の中)。

本日、上掲写真とほぼ同じ方向の桜。15年でこんなになり、デッキの雰囲気も変わった。

本日、上掲写真とほぼ同じ方向の桜。15年でこんなになり、デッキの雰囲気も変わった。

2010年4月の木。だれにも見向かれずひっそり花を咲かせ散っていた。

2010年4月の木。だれにも見向かれずひっそり花を咲かせ散っていた。

何とか人目を惹くようになったのは5,6年前から。

今やこの樹の何本もある根が地上に盛り上がり、そばの石垣を崩すのではないかと心配している。青年期へと成長しつつあるような印象を受けるが、いつまでも若く溌剌としていてもらいたい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月