樹下だより

春雨の庭 祝福されているような花たち。

日曜日の今日、晴ていれば早く起きて大潟水と森公園へ行き春の鳥を撮りたいと思っていた。昨夜目覚ましを6時45分にして早めに寝た。

だが朝からしっかり降っている。待てど晴れそうも無くあらためて見た予報は一日中雨だった。それではと10時までぐっすり寝て身仕度、新聞、食事のあとやおら絵筆を執った。

4時間半、座っては描き、描いては屋内を歩き回った。たとえ何時間、どんな風に描こうとも問題は出来映え。少しでもご期待に添えるよう取り組み続けたいと思っている。出来上がりに近づいたならまた掲載させてください。

夕刻4時過ぎて美術館へ行った。皆さんが帰られて静かになった館内と庭を観た。展示の安定した雰囲気はこれまで通りだったが、庭の変化は目覚ましかった。

以下夕刻近く肌寒い雨の庭です。

手前のコブシと

手前のコブシと

向こうのホウキザクラ。

例年寒さをものともせず眩しいばかりに咲くヒュウガミズキ。

例年寒さをものともせず眩しいばかりに咲くヒュウガミズキ。

数日前まで固そうな蕾だったヒヤシンス。

数日前まで固そうな蕾だったヒヤシンス。

駐車場脇、何カ所かの水仙。

駐車場脇、何カ所かの水仙。

東北地震の翌年、茨木県からやってきたショウジョウバカマ。

東北地震の翌年、茨木県からやってきたショウジョウバカマ。

クリスマスローズ。終わったらしっかり肥やしをやろう。

クリスマスローズ。終わったらしっかり肥やしをやろう。

独りでに咲き、

独りでに咲き、

移動するキクザキイチゲ。

晴れた過日、よく香っていた沈丁花。地味が合わないのか小さなまま。周囲を掘り返して施肥の予定。

晴れた過日、よく香っていた沈丁花。地味が合わないのか小さなまま。周囲を掘り返して施肥の予定。

5㎜ほどの小さな花はヒサカキ(当地のサカキ)。

5㎜ほどの小さな花はヒサカキ(当地のサカキ)。

地域の池周辺の急な傾斜地に沢山生えている。フナやコイの乗っ込み時期〔産卵期)に釣りしているとかなり強く匂う。タクアン漬けあるいはメンマに似た匂いと言われ、悪臭とされても仕方が無い。

地味な花は釣りに最適の時期に咲き、また何年に一回は統一地方選挙と重なる。釣りの最中に田や湖畔を渡って聞こえる選挙カーの音とともに懐かしい匂いでもある。

冷たそうな雨に黙って打たれる花はけなげだ。

この世を終えたら花になれればいいと思う。敢えて言えば野に咲くのが良く、手抜きされかねない家の庭は勘弁してもらいたい。

雨に祝福されているようだった花たちのために。

春分の日 絵筆とシューベルト スポーツ観戦の鳴り物 ノイズに夢中で良いのか。

温かだった春分の日の祝日。スマホの妙なる目覚まし音「我が母の教え給いし歌」が余りにも優雅に響き二度寝を繰り返したため、起きたのが昼近くだった。

だが慌てることもなし、長寝が必要だったと納得し身支度をして用意された朝昼兼用食をゆっくり食べた。

冬鳥が去った後、暇をみては絵筆を執る。小品中心とはいえ数が多いため時間が必要だ。本日西王母椿に手を入れると、ようやく15点が一定の段階まで揃ってきた。

2月28日時点の西王母の2枚。

2月28日時点の西王母の2枚。

当時殆どが下段どまりだった。

以来葉を濃くし枝とシベを描き、右の花に影を付けた。

この絵の15点が揃ってここまで来た。

この絵の15点が揃ってここまで来た。

細部と陰影、バックなどまだまだ。

ほかに風景と菊の静物等もある。

6月に間にあうだろうか。

本日はシューベルトのピアノ五重奏、いわゆる「鱒」をYouTubeで聴きながら描いた。「鱒」は歌も良いが五重奏はいっそう鮮やかで楽しく、ピアノが生き生きしている。鱒の季節が気になる所だが調子の印象から春として聴きながら描いた。

だが3時間近くなると疲れ美術館に顔を出した。

聞く所によると陶芸、絵画とも観やすい親しみやすい、と好評らしい。確かに焼き物と言えばまず「壺」のイメージがある。また「お嬢さん展」はデッサンと版画メインだが、一目で若さや愛くるしさに出会えるので良かったのか。

さて寝ている間にWBCは素晴らしい逆転で勝っていた。これもユーチューブ。勝っているのだからチームワークの良さは素人目にも分かるし、監督が優れていることも伝わる。

ただ一点、外野席に陣取る鳴り物は明らかに浮いていて見た目にも恥ずかしかった。

あくまで観客は客。それが主役とともに目立っているのはどうかと思う。バレーボールしかり、大声を揃えて客が試合に参加するのは日本独特の文化だろうか。

一方、観客の多くがサポーターとして旗振り揃って大声を出すサッカーは世界共通であり例外かもしれない。

ゴルフも観客が特定選手のプレーによく大声を出している。選手によって不興を表明したり、嬉しいと言うなど反応はまちまち。私個人は観客の大声は邪魔だと感じる。

総じて観戦マナーとしては拍手や驚きの歓声など自然な反応で十分ではないのか。お金を払って観ている者同士なのだから、基本個人が余計なノイズを生じさせるのは感心しない。

音というのは防ぎようが無く、厄介だ。それで言うと修行において食事を無音で行う禅の徳目が目を惹く。

文句のついでにもう一つ。

首相がウクライナを電撃訪問した。コメンテーターは目的と成果を論ずれば良いのに、NHKと日テレだけが知らされていたのではないかと、物識り顔でノイズに埋没している。

仕事の本質と哲学を忘れ、ただただ見た目や末梢で済まそうとする。それで言うと為政と学問文化の根幹であり、忘れっぽい人間のためにこそある資料、文書を「ねつ造」と言い出す風潮しかり、何が動機なのかあまりの軽さに悲しくなる。

こんなことで国は大丈夫なのだろうか。

明日から今年の開館です。

昨年12月15日が同年度の最終日だった樹下美術館。以来冬期休館の三ヶ月が過ぎ明日2023年度の開館になりました。創立17年目を迎え、休館の三ヶ月は諸般忙しくあっという間でした。

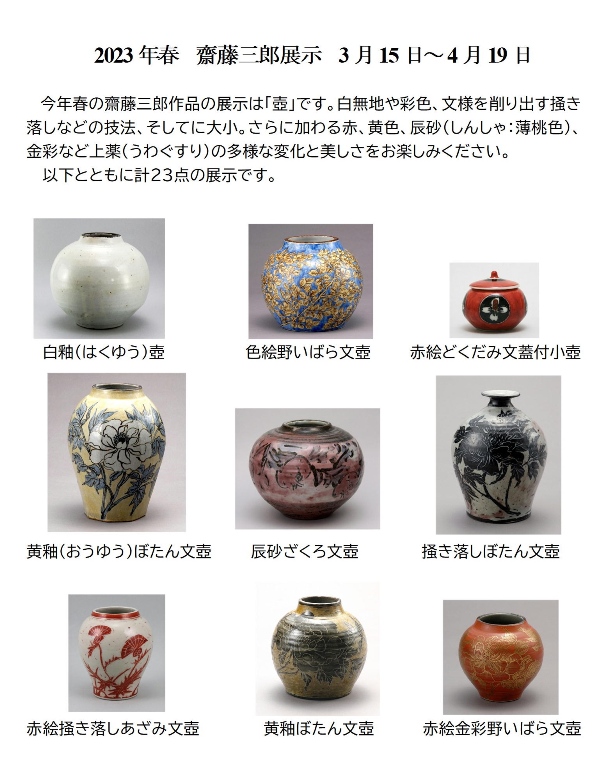

展示は常設の齋藤三郎「壺展」と倉石隆「お嬢さん展」から始まり、「洋食器展」「館長の絵画と写真展」「篠崎正喜展」「絵付け陶芸三人展」「A氏のコレクション展」と5つの企画展を予定しました。企画は例年よりずっと多く、準備に忙しかったのですが、楽しみな一年を予感しました。

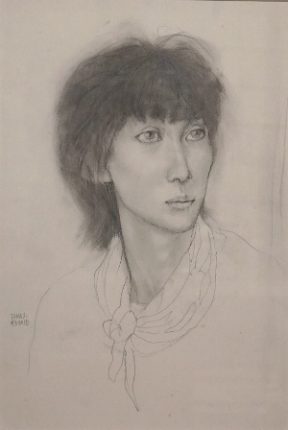

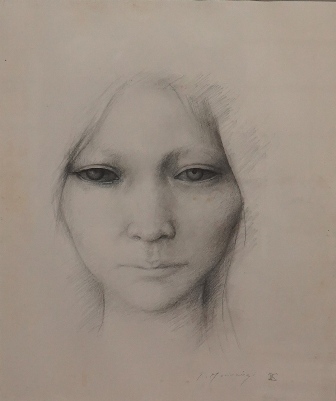

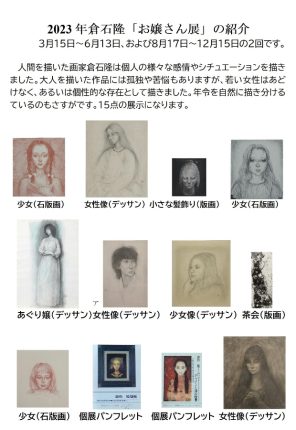

本日は常設展のご案内。入って直ぐは「お嬢さん展」です。

右パネルの2点は倉石氏1980年代の個展パンフレットです。表紙を少女が愛らしく飾っています。ほかに版画、石版画など若い女性の16点です。モデルの個性と年代を的確に表現した倉石隆の目と力量をご覧下さい。

右パネルの2点は倉石氏1980年代の個展パンフレットです。表紙を少女が愛らしく飾っています。ほかに版画、石版画など若い女性の16点です。モデルの個性と年代を的確に表現した倉石隆の目と力量をご覧下さい。

絵画の先の陶芸ホールは「壺展」です。

壺のみの展示は初めての試み。様々な草花のモチーフ、陶器に磁器、色絵に染め付け、面取りや掻き落としの技法など齋藤三郎の多彩さをご覧ください。

壺のみの展示は初めての試み。様々な草花のモチーフ、陶器に磁器、色絵に染め付け、面取りや掻き落としの技法など齋藤三郎の多彩さをご覧ください。

固有の容積と口を持ち呼吸する21点の器、壺。それぞれの表情と全体の迫力にあらためて驚かされました。

そして庭。

例年より早くクリスマスローズとヒュウガミズキが咲きはじめました。

例年より早くクリスマスローズとヒュウガミズキが咲きはじめました。

展示をご覧になる場合、入館料は200円→300円に上げさせて頂きました。ただし入館無料のカフェのメニュー料金は昨年のまま据え置くことに致しました。

コロナ対応です。

スタッフはマスク着用、お客様はご自分の意向にお任せ致します。当分戸惑いはあろうと思われますが、着ける着けないはあっても互いを尊重し、静かに認め合うならばそれもまた幸せではないかと考えています。

またお客様間と受付のアクリルパーティションを取り去りました。但し入口ドア、雨の日以外の天井の排煙孔、カフェの1カ所における一定程度の開放を継続し換気に留意、場内二基の空気清浄機の運転は続けることに致しました。

いずれにしましても今後の動向によって柔軟な対応が必要とも考えられますので、どうか宜しくお願い申し上げます。

当地は例年に無く小雪の冬、そして3月は晴れ間に恵まれています。

何かと忙しくなりそうな一年ですが、スタッフ一同心からお待ち致しております。

倉石隆の「お嬢さん展」はほぼモノクロームに。

よく晴れましがた寒い日曜日でした。

開館まで10日足らずとなり、この先も良く晴れ10日間予報は今週いっぱい毎日晴れマークが出ています。開館の15日はどんな空でしょうか、晴れて欲しいと願っています。

さて開館後最初の展示の一つ倉石隆の「お嬢さん展」です。具体的に作品選びを重ねる過程でデッサンと石版画に当館未発表作品がかなりありました。

また倉石隆生前の個展カタログ2点に可愛い表紙がありましたので、それも額装して展示をすることにしました.

その結果カタログ以外全体がモノクローム(単色)となり斬新。発表ずみの油彩が無くともスペースが十分となりましたためあらためてお知らせした次第です。

写真でお示しした作品のほか以下2点のデッサンを追加いたします。

「お嬢さん展」と名づけましたが、幼い人からお姉さんと呼べる人まで、若い女性の雰囲気に加え個性や年令を描き出した倉石隆の筆力をどうかご覧下さい。

頭髪の改善 直らない失念と間違い。

本日の散髪で、目立っていた右後頭部の白髪が良くなりまたねと言われた。一昨年春から初夏のころ、見づらい場所ながらそこだけ髪が真っ白になっているのを知った。薄毛だが黒かったのに真っ白な部分があるとは、当時とても驚いた。

馴染みの理容師さんは染めましょう、と言ってすぐに取りかかってくれた。以来散髪のたびに染め、一年半を過ぎた本日、もう見分けが付かないほど良くなっていると仰った。

実はもう一カ所左額の生え際で脱毛が起こっていたのだが、数ヶ月前からそれも戻っていた。

白髪の出現時コロナワクチン接種やその実施届けの電子化などに忙殺され強いストレス下にあった。挙げ句の果ては心筋梗塞発症の搬送騒ぎだった。頭髪の変化もその反映だではないかと考えた。

この年令で頭髪の異常が改善されるのは何かしら安堵を覚える。本日店のあるじは昔、長年の円形脱毛症が退職によって直った例がいくつかあったと話された。私はそのような人を知ると敬意を覚え、改善や退職を祝いたい気持になる。

さて話は飛んで、白髪、ハクガン、、、。最近白と言えば本欄でよく間違える鳥の名にシロチドリがある。つい最近もコチドリと記載した鳥は実は「シロチドリ」であることを鳥のサイトで知った。

同じ間違いは昨年3月に気がつき、本欄で訂正していたのだが、再度コチドリに戻っていた。

昔からある言葉を決まったように間違えたり思い出せないことが起こる。特定の人名と一部に花の名前がそうだった。

筆頭は「レオナルド・ダビンチ」。

何故か先にミケランジェロが出てしまうともう駄目で、「モナリザの作者」で検索せざるを得ない騒ぎになる。

現に本日も検索してダビンチを確認した。

何十年も前からのことであり、若年性認知症と指摘されそうな話だ。

この事で言えばかって若い親族の進学に際して希望校が望み薄と聞かされた。それではということで週一回英語を教えたことがあった。

そのとき、間違える癖があるものは、過去間違った回数の何倍も呪文のように正解を繰り返せばいい、と勧めた。そのせいかどうなのか、英語が見違えるように良くなり、同時に他の教科も伸びて半年後2ランク上の進学を果たした。

それが自分のこととなると今もってダビンチが苦手、以前に花の名、近時シロチドリがあやしくなった。

以前に、迷ってもダビンチが出てくるよう「ミ、レ」を手がかりとして思い浮かべることにした。「ミ」はミケランジェの「ミ」、「レ」はレオナルド・ダビンチという方法だ。

だが本日「ミ、レ」は直ぐに浮かびミケランジェロも出たが、「レ」は駄目だった。モナリザの絵が頭全体を占め作者の名はどうしても浮かばない。

検索などで一旦分かればしばらく良いのだが、ダビンチに関して何かトラウマでもあるのだろうか。

花や鳥に言及することが多いブログ。机上メモに記すなどして間違わないようにしないと。

コチドリ→シロチドリはあらためて訂正のうえお詫びさせてください。

皆さまにもダビンチのようなことがありますか。

館長の絵画と写真展から その2絵画展 カラスとコチドリ 人間の歴史とは。

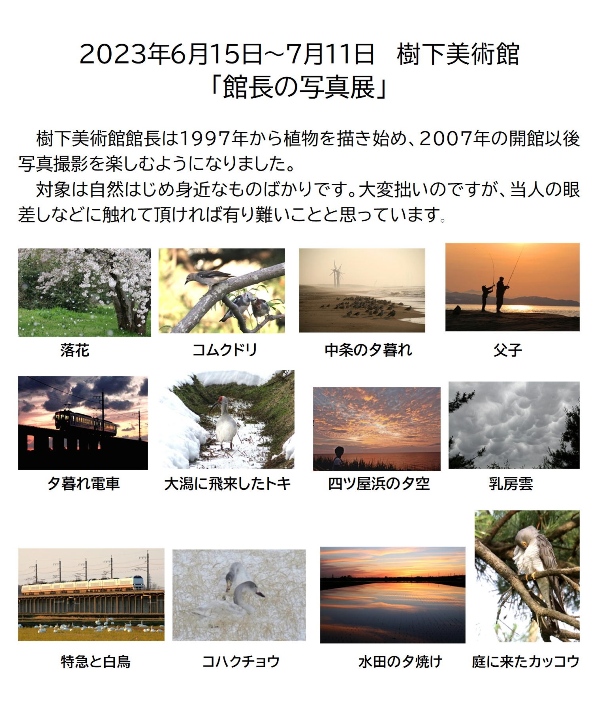

一昨日2月21日の館長の写真展に続いて本日は「館長の絵画展」のお知らせです。

かって絵は透明水彩で花や実を描いていました。油で描き始めたのは2014年の上越市遊心堂さんの作品展のころからでした。

水彩は上手く行けば完成時の気分は大変良かったのですが、塗り重ねなどの過程で神経をすり減らしました。そこである時期から油絵に変わったという訳でした。

●7月13日(木)~8月15日(科)「館長の絵画と写真展」より「館長の絵画展」。

自分の絵が樹下美術館でどのように見えるのか、かなり心配です。観て頂ける作品になるよう制作途上の作品などを出来れば楽しみながら仕上げて行きたいと考えています。

本日午後少々庭仕事をし、妻は部屋の片付けだった。

庭仕事のあと柿崎海岸へ行った。その途中でカラスのケンカを見た。高速道路のフェンスとコンクリート壁に挟まれた狭い所で噛みつきあいを続け、仲間たちも駆けつけていた。

狭い場所で飛び立つこともできずひたすら絡みあう。その後どうなったのでしょうか。

狭い場所で飛び立つこともできずひたすら絡みあう。その後どうなったのでしょうか。

海でシーグラスを探したが見当たりません。近時多くの人が探すのでなかなか難しくなっている。

海の折り返しにコチドリを見た。

人間の足跡に隠れるようにして私が去るのを待っている。もしかしたら私の足跡かもしれない。

人間の足跡に隠れるようにして私が去るのを待っている。もしかしたら私の足跡かもしれない。

カラスやムクドリは仲間同士、時に執拗に諍う。コチドリなどにはそのイメージが全く湧かない。

ロシアが主導しウクライナで行われている残酷な戦争がある。諍う鳥でも殺すことは無いそうだが、人間は優れた道徳や哲学をかなぐり捨てて殺しに徹することを繰り返した。世界の存在の頂点を自負しつつ残忍このうえ無い。

悲しいことだが人間の歴史とは互いの殺戮の歴史であり、殺すゆえ人間と言われかねない。だがいつまで惨めな立場に留まるのだろうか。 存在頂点の大いなる価値が殺しなら、その上に絶対的頂点として殺さない価値世界があっても良いのではないか。

殺しを止めるために際限ない欲求と憎悪を伴うプライドを捨て、欺瞞や盗みの衝動を抑え善悪の二面性を緩和させる。

考えてみると、晩年になるに従いこれらが自然と身近なものになってくる気がするのである。

世界や社会の平和のために「心の老化」が取りざたされても良いかも知れない。

「館長の絵画と写真展」のお知らせ その1写真 孫たち。

連日お伝えしている2023年度樹下美術館の企画展。

本日は「館長の絵画と写真展」です。

ところでいざ作品を選ぶ段になりあれもこれもとなってしまい、迷ったすえ写真と絵画を別け、全館で約一ヶ月ずつ行うことに致しました。

※かって両者一緒で約二ヶ月の開催とお伝えしました。訂正してお詫び致します。

●本日はそのうち写真の部6月15日(木)~7月11日(火)のおしらせです。

それまで縁が無かった写真を始めたのは美術館が開館しブログ(最初はお知らせ)を始めた2008年ころからです。主に生活の一コマ、その後雲や鳥および乗り物などへ目が向きすっかり虜になった写真。素人丸出しですが、構図を何とか意識して撮っている次第です。

少し先ですが、お暇をみてご笑覧頂ければ嬉しく思います。

次はその2絵画の部をお知らせする予定です。

さて再び寒くなり一帯は白くなりました。

午後、今春大学のデザイン科を卒業する孫が友人たちと訪ねてきました。

コロナのあおりをまともに受けた世代です。

お互いはリモートで十分に知り合っていたが実際に対面する際、本人を目の当たりにしてとても奇妙な感覚を覚えたということでした。

卒業研究が終了し就職も決まり、志を同じくしているせいかよく気があう。箸が転ぶたびにアハハアハハと笑いその後はムサシへ行って爬虫類を見るということでした。

洋食器展のお知らせ。

過日は気持ち良い2月の晴れ間を早春と褒めたら、一両日空は荒れて雪模様。本気を出したのか、やはり空は手強い。

開館に向けてホームページとブログ向けにお知らせ資料を作っています。

本日は、

●陶芸ホール4月20日(木曜日)~6月13日(火曜日)「洋食器展」のお知らせです。

上掲の器で大小を判別出来ませんが、クラウンデヴォン、ミントンなど、ロイヤルウースター、そしてリモージュはデミタスカップでやや小型の器です。

上掲の器で大小を判別出来ませんが、クラウンデヴォン、ミントンなど、ロイヤルウースター、そしてリモージュはデミタスカップでやや小型の器です。

開館が近づきました、開館時展示のお知らせです。

3月15日開館まで暦は一月を切ってきました。

昨年12月16日以来の冬期休館で皆さまには申し分けなく思っています。過去に3ヶ月後の開館まではあっという間に過ぎると書いたことがありました。

休暇中少々のんびりもしたが、これまでを振り返ると2月半ばを過ぎれば何かとバタバタしながら当日を迎えるに違いありません。

休館中は次期の展示テーマ決定と構想、展示作品と写真の確認、未額装作品の額装、ホームページ&ブログ告知Jバナーとファイル制作、来館者向け作品説明書制作、展示向キャプション制作、そして最後に展示作業です。

一方本業もあるため、冬期休館はむしろ開館中よりも忙しいのが実状です(冬鳥の写真も撮らなければなりませんし、、、)

過日お知らせバナーをお出ししましたが、本日は以下それに付けるお知らせファイルを作りましたので掲載いたします。

●3月15日(水)~4月19日(火)の陶芸ホールは藤三郎の「壺展」です。

陶芸ホールはその後の企画展で使用しますので、「壺展」は4月19日で終了の予定です。

陶芸ホールはその後の企画展で使用しますので、「壺展」は4月19日で終了の予定です。

陶芸ホールはその後他の企画展で使用しますので、「壺展」は4月19日で終了致します。

陶芸ホールはその後他の企画展で使用しますので、「壺展」は4月19日で終了致します。

●3月15日(水)~6月13日(火)の絵画ホールは倉石隆「お嬢さん展」です。

「お嬢さん展」は6月13日をもって一休みし、8月17日~12月15日まで再度開催致します。

クリスマスローズが咲いて現れた。

2月は寒く、自分の誕生月でもある。何かと印象に残るせいか、普通の月より日数が少ないにも拘わらず同じ月生まれの人は案外多いと勝手に感じている。

以前にもコメントしたが二月になると明るくしっかりした晴天の日が訪れる。これまた以前触れたと思うが、何かとぐずぐずモヤモヤする3月を考えれば2月を早春としても構わない気がするほどだ。

さて樹下美術館の庭の雪消えは早く、本日休日は芝生でゴルフボールをコツコツ打った。見ればいつの間にかクリスマスローズが咲いている。

このくらいの出芽だと3月15日の開館ころにちょうどよく咲くはず。早くも咲いた上段の花はどうなるだろう。

このくらいの出芽だと3月15日の開館ころにちょうどよく咲くはず。早くも咲いた上段の花はどうなるだろう。

去る2月6日の庭。つい1週間前とは思われない雪。雨と気温上昇作の作用は甚大。

去る2月6日の庭。つい1週間前とは思われない雪。雨と気温上昇作の作用は甚大。

2月は早春と書いたが、2月豪雪という年もあったようなのでそうなった節はお許し頂きたい。

年令と共に気がせくようなり、何かと早めに事を進めたがる。そのせいか時に余裕のようなものが生まれる気がしないでもない。

本日、壊れてしまったキーボードを買い換えた。大きめで、以前使っていたものに近いので操作がしやすい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月