樹下だより

クリスマスローズが咲いて現れた。

2月は寒く、自分の誕生月でもある。何かと印象に残るせいか、普通の月より日数が少ないにも拘わらず同じ月生まれの人は案外多いと勝手に感じている。

以前にもコメントしたが二月になると明るくしっかりした晴天の日が訪れる。これまた以前触れたと思うが、何かとぐずぐずモヤモヤする3月を考えれば2月を早春としても構わない気がするほどだ。

さて樹下美術館の庭の雪消えは早く、本日休日は芝生でゴルフボールをコツコツ打った。見ればいつの間にかクリスマスローズが咲いている。

このくらいの出芽だと3月15日の開館ころにちょうどよく咲くはず。早くも咲いた上段の花はどうなるだろう。

このくらいの出芽だと3月15日の開館ころにちょうどよく咲くはず。早くも咲いた上段の花はどうなるだろう。

去る2月6日の庭。つい1週間前とは思われない雪。雨と気温上昇作の作用は甚大。

去る2月6日の庭。つい1週間前とは思われない雪。雨と気温上昇作の作用は甚大。

2月は早春と書いたが、2月豪雪という年もあったようなのでそうなった節はお許し頂きたい。

年令と共に気がせくようなり、何かと早めに事を進めたがる。そのせいか時に余裕のようなものが生まれる気がしないでもない。

本日、壊れてしまったキーボードを買い換えた。大きめで、以前使っていたものに近いので操作がしやすい。

2023展示紹介、バナーでその2。

温かく晴天だった月曜日。

2月に大雪になる年があり油断は出来ない。だが次第に日が長くなり、時に晴れて気温が上昇する日が訪れるようになる。

本日はまさにそんな日で、美術館のスタッフが集まって作品の収蔵整理を行った。

久し振りに集まったスタッフが仕事に勤しむ様子はとても嬉しく頼もしい。今年も宜しくお願いし、良い年にしたいと思った。

さて前回は今年前半三つの催事をバナーを掲載してお知らせしました。本日はその後の展示についてお知らせ致します。

●8月17日~10月17日 陶芸ホール「篠崎正喜展」

鮮やかに緻密に描くファンタジーの人。篠崎正喜さんを知ったのは花の精密画に苦労し始めていた頃です。技法を調べているうち氏のホームページを知り即ファンとなり、メールを交換しながら作品を集めはじめました。

樹下美術館カフェの大作「午睡」は、設立前から希望をお伝えして描いて頂きました。当初洋食器と一緒の展示を考えましたが、篠崎作品のみをご覧頂くことにしました。いつ観ても「うっとりする絵」にご期待下さい。

●10月19日~11月21日 陶芸ホール

九谷の陶芸家・正木春蔵さんを知ったのは、お茶を始めた昭和の終わり頃、ある陶芸家名鑑にあった抹茶茶碗を観て気に入り、ブルータスや婦人雑誌の紹介記事から港区飯倉の「サボア・ヴィーブル」で作品を購入したのが始まりでした。

鈴木秀昭さんと黒岩卓実さんはいずれも雑誌で知り、全国で開催される展示会のDMが届くと店に連絡などして集めるようになりました。

鈴木さんは色絵金銀彩で器を埋め尽くし、曼荼羅の世界観で紋様を描く驚くべき技と心の持ち主。黒岩さんは手びねりと、速筆の赤絵でざっくりした風合で用向きの陶器に徹底されています。

三人とも色を自在に操り柔軟なフォルムと着想が素晴らしく、どこか浮き世離れして、かつ優れた作品の割りにリーズナブルなところが立派。嬉しいことでした。

●2回にわたってお知らせしました各催事(展示)の入館料は「館長の絵と写真展」は無料。

そのほかは300円になります(申し分けありません、100円値上げしました)。

●カフェのみのご利用は入館無料です。

2023展示紹介、バナーでその1。

冬期休館中の樹下美術館は、3月15日の開館まで残り38日となりました。

一時大雪を思わせましたが今融雪が進んでいるところです。この先のお天気には、どうかほどほどにして、という気持です。

さて今年の展示は開館から齋藤三郎の「壺展」、倉石隆の「お嬢さん展」で始まります。

その後6月13日まで陶芸ホールは樹下美術館が収集した「洋食器展」です。

本日は作成した告知用のバナーが出来ましたので前半三つの展示をご案内させて頂きました。

●3月15日~4月19日の陶芸ホール。

齋藤三郎の「壺展」

齋藤三郎の「壺展」

白磁、染附、色絵、鉄絵、赤絵。大小様々な齋藤三郎の力作をご覧下さい。壺だけの展示は初めてで、20数点を展示致します。洋食器展の関係で4月19日までの開催ですが、年頭にあたりどうか齋藤三郎の四季をお楽しみください。

●3月15日~6月13日の絵画ホール。

若い女性が描かれた油彩から版画およびデッサンの展示です。少々おどろおどろしい絵が多い倉石隆ですが、幼年や少年も上手く、若い女性も熱心に描きました。初めてのデッサンのほかこれまで展示された油彩も含まれます。

●4月20日~6月13日陶芸ホール

1800年代のアンティークから1930年前後のアールデコ、1950年前後のミッドセンチュリー、そして比較的新しい洋食器の展示です。

当館カフェで一部を使用していますが、長く愛用され、今なお明るい器たちをどうかご覧下さい。

●6月15日からの後半には拙「館長の絵画と写真展」を、次ぎにカフェの大きな絵でおなじみの画家「篠崎正喜展」を、その後はこれまでおよそ30~40年収集した正木春蔵、黒岩卓実、鈴木秀昭三氏の作品を展示する「色絵陶芸三人展」を開催致します。

次回はバナーでその2として後半三つの展示をご案内する予定です。

先ずはブログで。

来週になりましたならそれぞれの紹介ファイルを付けてホームページでお知らせ致します。

多様な展示ですが楽しバリエーションにご期待ださい。

初フキノトウ 夢のカリフォルニア、「武器ではなく花を」の時代。

予報によれば本日日中は晴れ間があり温かだということだった。その通りになったので美術館うら手の土手でフキノトウを探した。

私は少しだったが、妻は幾つも見つけ20ヶほど採れた。

過去のブログではおよそ1月末に初フキノトウが書かれている。本日はそれよりずっと早く、いえ、早すぎてまだ小さかったのでした。

洗ってきれになったフキノトウ。

洗ってきれになったフキノトウ。

夕方にはいつもの風雨に戻りましたが明後日からは数日晴れる模様で、また土手を見ようと考えています。

ザ・ママス&パパス

「夢のカリフォルニア」

寒空の下でかって自分が幸せだった温かなカリフォルニア{ロスアンジェルス)への思慕を歌っている。歌われた1960年代は若者を中心に「ラブ&ピース」や「フラワー・ムーブメント」など公民権運動や反戦運動の時代で、カリフォルニア州はその中心になっていった。

当時学生の私は実習グループの友人宅に勉強と言って集まり、声の良い妹さんやギターの上手な義理の妹弟たちとP・P・Mなどの歌を歌った。今や良いお爺さんやお婆さんになっていると思うが元気でいてほしい。

「武器ではなく花を」はかって若者の時代的な空気としてあり、今も心の底に染みるように残っている。

終日描いてちょっぴり進捗。

正月2日、相変わらず風雨の日。

一件のコロナの電話を受けた以外終日外出もせず絵を描いた。花などの彩色は細い筆でチマチマと描くので、6時間行い6枚進んだだけ。

水彩でやっていた時もこの程度の進捗なので特にイライラもせず、描いた絵の具をあっちへやったりこっちへ戻したり、ぼかしたり、消したり。絵を描くというより奇妙な工芸を行っている感じ。

花、がく、枝、しべ、などを描き込んだ。この先葉に青みを付け陰影を強調し、枝を強化し、しべを描き込み、接点と接線など細部に筆を入れ、最後にバックに取りかかる予定です。

花、がく、枝、しべ、などを描き込んだ。この先葉に青みを付け陰影を強調し、枝を強化し、しべを描き込み、接点と接線など細部に筆を入れ、最後にバックに取りかかる予定です。

拙写真は6月15日から、絵画は7月半ばから、それぞれ一か月半の展示予定です。絵は美術館支援のため売るつもりで描いていますので丁寧にリズムよく進めなければ。

但しストレスにならないように楽しく取り組みたいところです。

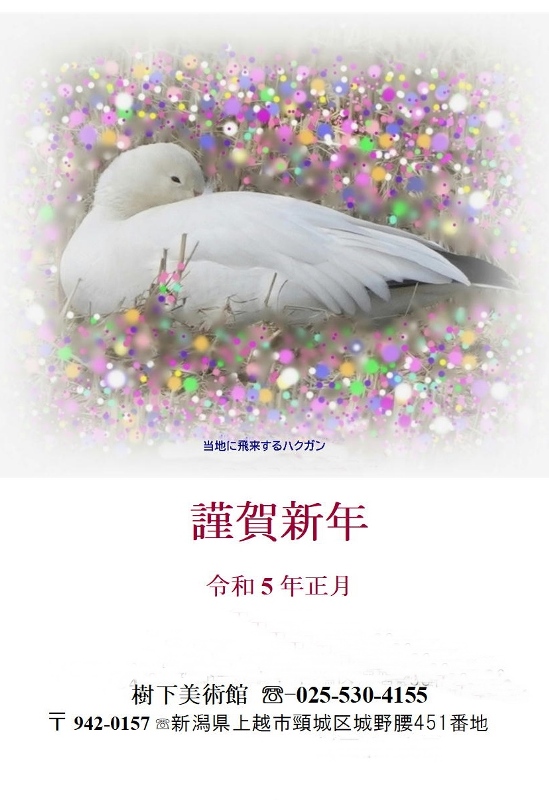

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

当地大潟区の朝日池はハクガンが飛来する数少ない場所です。賀状の鳥はハクガンで、昨冬2月、水田で憩っていた群の中の一羽です。

当地大潟区の朝日池はハクガンが飛来する数少ない場所です。賀状の鳥はハクガンで、昨冬2月、水田で憩っていた群の中の一羽です。

さて今年は樹下美術館17年目の年に当たります。

2007年開館当時、全国に多くあった個人美術館で、現在閉館している施設は少なからずあるということです。今年も新鮮を心がけながら楽しく運営に勤しみたいと考えています。

○今年の開館は3月15日(水曜日)です。

○例年水曜は定期休館日ですが、今年は15日に開館致します。

○スタッフともどもどうか宜しくお願い申し上げます。

人も鳥も晴れが良い。

ようやく晴れ間を見た本日、気温があがり一両日の風と雨によって地域の雪は一旦ぼほ消えた。

ご覧のようにカフェの所だけ雪が溜まっている。窓は重ね板で遮蔽しています。

ご覧のようにカフェの所だけ雪が溜まっている。窓は重ね板で遮蔽しています。

昨日の冷たい雨に遭っていた白鳥たちは穏やかな日射しのもと、くつろぐ様子だった。

警戒心の強いマガンは白鳥と一緒だと安心の様子。だが白鳥と違いほぼ100数十メートル以内には近づかないようにしないと、せっかくの食事や休息を中断して飛び立ってしまう。

警戒心の強いマガンは白鳥と一緒だと安心の様子。だが白鳥と違いほぼ100数十メートル以内には近づかないようにしないと、せっかくの食事や休息を中断して飛び立ってしまう。

日中一時春風を思わせる風が頬を撫でた。人も鳥もやはり晴れがいい。

夜半になり雷が鳴り出した。

本日今年の最終日 来年の事を少々 新たな悩みの種。

本日12月15日は樹下美術館の今年度の最終日。 名残を惜しむ方達にご来館いただき誠に有り難うございました。

今年は、二つの企画展のほか自身の心臓の受診が加わり、自院では第6、7、8波と消長するコロナの外来、時に在宅診療にふりまわされました。

しかし合間に訪れる美術館や野や水田あるは海岸は心身を休め英気を養ってくれました。その点で仕事場の大潟区、美術館の頸城区の風光は癒やしに絶好で有り難く思っています。また美術館や野の草花、昆虫や鳥たち、そして雲にカメラを向けるのも愉快な事でした。美術館でお客様とお話させて頂くのも何よりも楽しく貴重な時間だったと思います。

ところで樹下美術館は屋根の雪がカフェの前に集中的に落下するため、すぐに窓が雪で塞がれてしまいます。

そんなことから冬期を休館にしていますが、開館の3月15日はのんびりする暇もなく毎年あっというまにやってくるのです。

さて来年の予定ですが、開館初めの展示として倉石隆は「デッサン」を、齋藤三郎は「壷」を飾る予定です。

また6月10日から企画として私の絵と写真の展示を予定しています。おそらく一ヶ月半ずつで写真を先に、次ぎに絵を展示することになります。

写真と絵画は館内の壁に掛け、室内設置のボックスにはこれまで集めた鈴木秀昭、正木春蔵、黒岩卓実各氏の食器を同時に展示いたします。また写真の時のボックスはかってコレクションを重ねた洋食器(カップ&ソーサーを中心に)を展示したいと考えています。

さらに秋になりましたなら、ボックスの洋食器はそのままに、同じく収集した篠崎正喜氏の絵画を展示予定です。

詳細は後日詳しくお伝えいたしますので、どうか楽しみにお待ち下さい。

最終日の午後のひととき美術館で。

最終日の午後のひととき美術館で。

美術館の後S氏が待つドコモショップへスマホを買いに行きました。私の現行は老人向きのらくらくフォンですが、QRコードの読み取りなどが上手く出来ないので買い換えたわけです。

1時間半ほどあれこれ契約に関する手続きをして、機種はギャラクシーにしました。最新式は二つ折りですが、大変高価なので、これまでのバージョンから新しいのを選びました。

買い物は楽しいはずですが、このあとに必要なアプリを入れたり、それらの使いこなしに相当な厄介が想像されるため、気が重い買い物でした。

カメラやゴルフ道具や衣類、靴などの買い物は楽しく、直ぐにでも使いたくなりますが、スマホは面倒が先立ってしまい、金額の割りには全く楽しくありませんでした。それもみな年か性格のせいで、スマホは現役を続ける限りますます必要らしいので仕方がありません。

使いこなす人に訊いたり、医師会の関係者に教えてもらいながら、最小限の機能を習得出来れば、と願っている次第です。

(実は私はワイファイの何たるかも知らず、ラインもクラウド保存も使ったことがないスーパーガラパゴスです)

新たな悩みの種。

新たな悩みの種。

再掲「南国土佐を後にして」の“ゆうたちいかんちや”とは。

一昨日は今年を振り返り亡き級友Nに触れ、「南国土佐を後にして」を載せました。

あらためて歌を良いなと思い、ペギー葉山は上手いなあと思いました。

そのおり歌詞を良く見ると、これまで“夕立いかんちや”と聞こえていたのが“言うたちいかんちや”であることが分かりました。

分かったは良いが、今度はどういう意味かさっぱり見当が付きません。ググってみると「言っても無駄ですが」とか「言ってはなんですが」の意味だと出ていました。

言うたちは“言っても”で、いかんちやは“無駄ですが”を表すようです。

これまで漠然と“夕立は困るけれど”などと、いい加減に解釈していたのが恥ずかしくなり、あらためて味わいある方言だなと思った次第です。

こんなことならNが元気なうちにもっともっと土佐弁のことを訊いておけばよかったと後悔しています。

以下にもう一度「南国土佐を後にして」を掲載しました。

1959年発売後200万枚を売り上げた

ペギー葉山「南国土佐を後にして」。

この歌は本来ジャズやシャンソンの歌手だったペギー葉山が歌ったのがドンピシャで、秋になると長野県のリンゴ売りの車がスピーカーで鳴らしながら走って来たのを思い出します。

またクラシックやカラヤンばかり聴いていた父でしたが「南国土佐を後にして」だけは目を細くしてTVを観ていました。

いよいよ樹下美術館は明日で今年の終了です。今夜から大雪?の気配です。今しばらくは是非とも少な目にお願いしたい所です。

あと二日の樹下美術館 「南国土佐を後にして」と亡き友N。

2022年度の樹下美術館の最終営業日12月15日(木曜日)まであと二日となりました。

15周年を迎えた今年は「齋藤三郎ゆかりの人々展」と「ふる里上越 主体美術協会の人々展」の二つを特別企画させて頂き、例年に比し多くの皆様にお越し頂き、深く感謝申し上げます。

3月15日から開館後の9ヶ月間はそれなりに長いはずでした。でもこんなに早く終わってしまうとは、歳月に代わってお詫びしたい気持です。

このところ悪天候もありましたが、名残りを惜しむお客様でかなり忙しくして頂き、有り難うございます。

振り返れば今年は学友のNを亡くした年でした。大学の6年を一緒、卒後も7年間同じ医局に所属。20年前からはKとともに毎年1回夫婦3組で食事会を続けました。

Nは高知県出身で穏やかなうえに粘り強く、時折口にする冗談は自分から先に吹き出してしまうような純粋さがありました。高知の結婚式では「皿鉢(さわち)料理」が振る舞われ、桂浜を案内され、教授とともに土佐カントリーのゴルフも招待されました。

「スギちゃん、スギちゃん」と寄ってきては、耳元で話す短い話は他愛ないが何故か面白く、問題の際には核心に照らして返される反応は的確でした。

昨夜の音楽番組でコーラスグループが「南国土佐を後にして」を歌った。すぐにNを思い出し、詩情も人情もある歌にあらためて聴き入り、土佐弁のこまやかさに心温まった。名曲ではないでしょうか。

寂しくなった私達、心からの冥福を祈るばかりです。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月