樹下だより

上下浜温泉マリンホテルマナスの西東(にしひがし)。

何度も掲載している上下浜のマリンホテルハマナス。

海側の道を行くと真東の丘にあり夕暮れ時は陽を受ける。青空も良いが黒雲の日に陽が射すといっそう映えて見える。去る日はそんなお天気だった。

右上の丘の上は石のモニュメントが良い具合に置かれいる。

右上の丘の上は石のモニュメントが良い具合に置かれいる。

東西南北を示す石と中心の石柱からなっている。

散歩やランニングの方をよく目にする。

今夕は、上掲写真と反対方向(裏側)に回り草地の道を進んだ。

今夕は、上掲写真と反対方向(裏側)に回り草地の道を進んだ。

こちら側は静かでアンドリュー・ワイエスの世界。

路傍のセイタカアワダチソウの枯れ花。

路傍のセイタカアワダチソウの枯れ花。

圧力的な黄色の花期に比べればこちらの方が面白い。

過日新潟市の方が拙絵はがきを5000円分お求め下さったとお聞きしました。小さな個人美術館には誠に有り難いことでした。

日頃ごお越し頂いている皆様にはいつも深く感謝いたしています。

●今年の営業は12月15日までです。

●15日当日は水曜日で通常休館日ですが、今年は開館致します。

樹下美術館の庭の紅葉。

名所と言うわけではありませんが、樹下美術館の庭も紅葉が盛りになっています。

雪囲いを始めたスタッフが、今年の紅葉はきれいですね、と言っていました。

悪い風を吹かせる台風が来なかったのも、一つの原因でしょうか。

西の奥にあるメグスリノキは赤と黄色のグラデーション。

西の奥にあるメグスリノキは赤と黄色のグラデーション。

毎年紹介していますが、美術館以前からあり、大きくなりました。

カフェの正面の木々です。

カフェの正面の木々です。

左の赤っぽいのは後から来たメグスリノキです。

同じ場所を大きく撮りました。

同じ場所を大きく撮りました。

真ん中が一般的なモミジ、その右はイタヤカエデです。

初冬のイタヤカエデは黄色が鮮やかで風情があります。

小鳥の水盤そばのモミジは赤と黄色が色分けされるなど面白い木です。

小鳥の水盤そばのモミジは赤と黄色が色分けされるなど面白い木です。

木々の産地が異なるせいか同じモミジでも紅葉の時期が随分異なります。

カフェの右手に覗いているのが最も遅く紅葉し、アラレガ降る頃盛大に散ります。

今年も紅葉の時期になりました。やはり早いなと感じます。

冬木立、新緑、緑陰、紅葉、、、黙って慰め楽しませてくれる木々には本当に感謝です。

無知と驚きと喜び、小島正芳先生との時間。

今年、樹下美術館の齋藤三郎展示は「齋藤三郎の絵と書」だった。

展示企画をされたのは全国良寛会会長・小島正芳先生。前後期に分けた展示のうち先生は前半をご覧になっていた。

このたび後半を観ていただくべく先生にお声掛けしていたところ、本日昼来館され、自宅と美術館でご一緒した。

前回は東京は永青文庫で「心のふる里 良寛Ⅱ展」の企画・監修でお忙しく、さらに大著「続 良寛遺墨集」の前後二巻の執筆を終えられたころであり、お疲れだったに違いない。

この度は大役を果たされ、とてもお元気そうだった。

先生は齋藤三郎の器と書を貴重と評価される。

“今度は全てに書が入りましたね”と喜んで下さった。

つい最近の話として、NHKの「日本ぶらり鉄道旅」を観た。大井町線の等々力(とどろき)駅からあるお宅を訪ねる場面があった。お宅では壊れた焼き物を金継ぎして修繕する仕事が取材された。

驚いた事に、そこで修繕されていたのは齋藤三郎のマグカップの取っ手だった。国宝級の名物ではなく、選りによって越後の齋藤三郎の器が修理されているとは、と眼を丸くして話された。

等々力の隣駅「尾山台」に数年住んでいたことがあり、懐かしさがつのった。

もう一つ、新大髙田分校の学生時代、北諏訪公民館で小学生に書道を教えたことがあった。そこで宮沢賢治の雨ニモマケズを紹介したところ、翌日暗記して来た子がいて、皆の前で発表し、とても驚いたと仰った。

せっかくの人生なので沢山驚くことがあった方が良いと思っている。多く驚くには多く経験した方が良く、先生の驚き話は沢山あり、興味尽きない。

先生の後輩の方も加わり、いくら聴いても飽きない話が4時間少々。5時が近づき大潟区土底浜の都寿司で食事をご一緒した。

お寿司を食べながら圜悟克勤 (えんごこくごん)禅師の書、通称「流れ圜悟」。あるいは大徳寺の「破れ虚堂(きどう)」の軸など初めて聴く話が飛び交った。しらべると、国立東京博物館収蔵の国宝で、中国宗時代の高名な禅師による法語や印可状のこと。漂着したり入宗した日本の弟子に贈られている。

いずれも後に大名の所有となり切り分け、切り裂かれるなどの逸話があるようだ。

ちなみに圜悟克勤は「碧巌録(へきがんろく)」を著した人で、樹下美術館の良寛の墨蹟は碧巌録の一部が書かれている。

夏安居(なつあんご)、雪安居も初耳だった。

雨季は晴れを待つだけではなく、冬は春を待つだけではない。貴重な時間として仕事・勉学や修業に勤しむという禅の世界のことだった。

さて以下は都寿司の品です。

美味しい寿司と知らないことばかり2時間。聴いては尋ね尋ねては聴いた。勉強した人達の会話を耳にすると、知らなくとも生きる励みのようなものが湧いてくる。心身の洗濯か入浴をしたような爽快さを覚えた。

都寿司の親方も元気で何よりだった。

大池いこいの森にアオハダの樹 開館から樹下美術館にも。

過日大池いこいの森を散策した。

その折所々でアオハダの樹を見た。この樹は美術館の前庭に株立ちのが4本植わっている。15年前の開館に際し、清里区の「丸山隆光園」さんが植栽された。

株立ち(幹から複数の子株が生える形)する雑木で、野の爽やかさがあり、気に入っている。秋に赤い実をつけ、目に留めた方から、何の木ですかとよく訊かれる。庭木としては珍し方かな、と考えていた。

玄関向かって右のアオハダ。

玄関向かって右のアオハダ。

7本の株立ちでしょうか。

これは実がなりません、雄の樹のようです。

以下は過日の大池いこいの森で見たアオハダです。

ある時期1960年代のころからか、庭に雑木を植える事が広がったように思う。従来のモミジに加え、エゴノキ、ニシキギ、マユミ、メグスリノキ、コハクウンボク、コナラ、アオダモ、ナツハゼなど雑木である落葉広葉樹が植栽されるようになった。

雑木の庭は写真集などで楽しんでいたので、美術館の庭はそれに準じてもらった。

だがアオハダは植栽されるまで知らなかった。それが4株も植栽され、珍しい樹ではないかな、と考えつつ馴染んだ。ところが先日、大池いこいの森で初めてアオハダがあることに気づいた。しかもまさか何本も目にし、驚くやら嬉しいやら。

アオハダの良い所は、よく株立ちする、丈夫である、木肌が面白い、雌の木は赤い実をつける、葉が爽やか、など良いことづくめではないだろうか。

ところで灰色の幹なのにアオハダ。

これは灰色のサギをアオサギと呼んだように古い日本(平安時代前)では緑や灰色などは広くアオ(青)と言うことが多かったらしいのです。万葉集では灰色の雲を青雲と称し、また今でも顔色が悪いことを、顔が青いと言うのも同じ訳があるようです。ちなみにアオダモの木肌もやや明るい灰色です。

ご来館の際にはどうかアオハダを眺めてみて下さい。

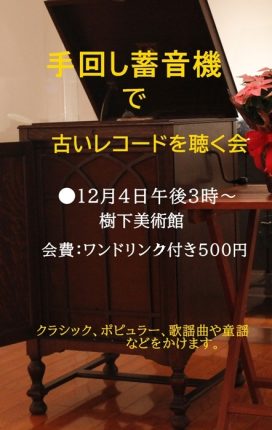

12月4日(土)午後3時から手回し蓄音機で古いレコードを聴く会。

10月も下旬、秋はますます深まるようです。

昨日最後に記載しましたが、12月に「手回し蓄音機で昔のレコードを聴く会」を催します。

【手回し蓄音機で古いレコードを聴く会】

●日時:12月4日(土曜日) 午後3時から

●会費:ワンドリンク付き大人お一人500円

●席数:コロナに配慮して30席まで予定

●途中、休憩時間に珈琲、紅茶をお出し致します

●クラシック名盤、古いポピュラー、歌謡曲などです

●お申し込み:美術館の窓口か、お電話025-530-4155 でどうぞ。

“師走のひととき、古き良き時代の音楽でご一緒に楽しみましょう”

秋の花 その後は紅葉。

昨夜雨が降り日中秋晴れとなった日曜日。

来年秋に私の絵と写真の展覧会の予定があり、午前中その為のキャンバスの手入れをした。絵画は一定の精密を考えキャンバスにジェッソ(アクリル絵の具の白)を塗り、乾かして三種類のサンドペーパーを掛けて表面を滑らかにする。

一ケ月前から仕度をはじめ、10㎝角の3Dと称するもの30ヶとサムホールサイズ(22.7×15.8cm)といういずれも小さなキャンバス19枚にサンドペーパーを掛けるのが、本日昼過ぎにほぼ終わった。

さらにそれより幾分大きめのキャンバスも予定しているが、肝心のモーチーフはまだしっかり決まってはいない。今後体調を維持し最後までやりきれればと願っている。

本日午後、美術館に出向き庭の花を撮った。

今年はトクサの中にあったリンドウがすっかり少なくなった。10年くらい前にもそんなことがあり、自然と盛り返した。来年はどうなるだろう。

リュウノウギクとホトトギスはまだ増える勢い。来年シロバナホトトギスがもう少し増えてくれれば、と期待しているところ。

錦の庭というほどではないが、これからモミジやメグスリノキ、ニシキギなどの紅葉が始まる。

夕刻の柿崎海岸 サンマーメン 長野市からのお客様 エディ・デューティンのSPレコード。

本日土曜日、午後になると日射しが落ち着き、夕刻柿崎海岸を歩いた。

風がありそうなのでセーターにマフラーをして行ったところ、寒くてこの仕度で丁度良かった。

陽が沈みはじめると波が少し穏やかになった。

陽が沈みはじめると波が少し穏やかになった。

明日は良いお天気になりそう。

丁度一時間の海岸。寒さですっかり手がしびれた。

夕食は妻が作ったサンマーメンというのを食べた。

夕食は妻が作ったサンマーメンというのを食べた。

野菜が沢山、熱くて美味しかった。

本日午後、長野市から三人のお客様がお見えになった。

拙ブログをご覧頂いているということ、恐縮しかつ光栄だった。今日は「上越のみほとけ」の記事をみて、歴史博物館へ来られたとお聞きした。ブログによって長野市から上越に来て下さるとは、大変幸せなことだった。

来年は善光寺参りや、石工の国でもある信州の石仏を見てみたい。

本日カフェでA氏のSPレコードで「蝶々夫人」のアリアなどを聴いた。持参されたアルバムにエディー・デューティンのピアノが一枚あり、「To Love Again(原曲がショパンのノクターンno9)」だった。

映画愛情物語のテーマ曲。華やかなカーメン・キャバレロの演奏。

1956年の映画「愛情物語」は41才で白血病によって亡くなったエディ・デューティンの物語。テーマ曲「To Love Again」はカーメン・キャバレロが弾いた。A氏が映画のキャバレロではなく、デューティン本人の演奏を持参され、とても驚き、さらに曲中歌が入っていたのにはさらに驚いた。

●今年12月4日午後3時から「SPレコードを聴く会」を催します。

●休憩時間のワンドリンク付き500円の会費です。

●コロナに用心し30名様までの予定に致しました。

夕暮れの四ツ屋浜 柏崎市のご一行様。

雲が多かったものの日射しもあった金曜日。

夕方仕事の合間を抜け出して四ツ屋浜の夕雲を撮りに行った。入り陽は水平線上で西の端に貼り付くように移動している。

西の方角。

西の方角。

本日は柏崎の美術鑑賞グループの20名の皆様が樹下美術館を訪問され、30分ほど説明をさせて頂いた。

時折このような皆様が訪ねて来られる。柏崎市の木村茶道美術館、上越市の小林古径記念美術館や歴史博物館、足を伸ばして糸魚川市の谷村美術館などがコースに組まれている。

樹下美術館は小振りなので疲れないのが良い所です、と前置きして説明させて頂いてます。

お茶を飲み休憩もされた柏崎市の皆様、本日のご来館有り難うございました。

髙田の夕べ、映画のあとさき 新潟市のお二人。

一昨日の「クリムト」の映画は午後4時からで、その前後に何枚か写真を撮った。

映画館のすぐ近く、町屋交流館髙田小町の夕暮れ。

映画館のすぐ近く、町屋交流館髙田小町の夕暮れ。

出来て随分経った。町屋らしい花のあしらい、手入れの良い建物。

世界館の二階席。

世界館の二階席。

黒い手すりに円柱と角柱、そして赤い椅子の格調。

和やかな窓口、距離の近さはまさに下町の風情。

和やかな窓口、距離の近さはまさに下町の風情。

世界館と銘打つだけあり超モダンだったであろう建物は、

いま超レトロで貴重。

本日午後新潟市からA氏の同級生と仰る二人の女性が見えた。

樹下美術館は何度目かで、拙ブログを観て下さっていると仰った。

とても光栄です。

昨日日曜日も近隣の花巡り。

一昨日に続き、昨日日曜午後も晴れたので車を走らせ、盛りのコスモスなど近隣の花巡りをした。

柿崎は坂田池湖畔のお宅。

柿崎は坂田池湖畔のお宅。

見事に放射状に咲いている花はラベンダーの一種だろうか。

白い壁を背景に上手く仕立てられ、目を引いていた。

上掲のお宅のご近所のコスモス。

上掲のお宅のご近所のコスモス。

以下は樹下美術館近隣のコスモス。

ある畑とお宅の間にフジバカマ。

ある畑とお宅の間にフジバカマ。

見事に咲いていた。

お天気のお蔭で今週末は花日和、コスモス日和になった。

庭に畑に沿道。端整された花々は想像以上に美しく、楽しい花巡りが出来ました。皆さんに感謝です。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月