樹下だより

ご寄贈頂いた1971年の倉石隆作品2点。

初めて病らしいものに襲われた今夏、他方で良い事にも恵まれました。

8月下旬、湘南にお住まいの方から2点の倉石隆作品の寄贈を受けたのです。贈り主のお母様を描いた「O夫人像」と「運河の風景」です。

以下作品を掲載致しました。

いずれも1971年(昭和46年)制作、倉石隆55才でした。

「O婦人像」

「O婦人像」

1971年作ボードに油彩。 縦横53,2×40,6㎝。

O婦人像は年当時倉石氏に絵を習っていたO夫人を描いた人物画です。氏の人物画は時に頭上の空白を大きく取って描かれます。人物から立ち上る空間もその人の一部としたのかもしれません。

私には婦人が瞑目しているように見えるのですが、静かで大らかな女性が浮かびます。

ちなみに2018年の展示テーマは「瞑目する人」でした。

ためらいや恥じらいが消える瞑目にその人らしさが現れる、という観点を想像しています。

イエローとお気に入りの高価なホワイトをたっぷり使ってお顔を強調して描かれています。頸部から肩のブルーがとても爽やかです。

倉石氏に絵を習ったとは、なんとも羨ましく思われます。どんなに楽しかったことでしょう。

「運河の風景」

「運河の風景」

キャンバスに油彩(1971年作) 縦横27,5×40,6㎝。

私が知る限り、氏には珍しくオーソドックスな油彩風景画です。O婦人の像と同じく1971年の制作です。

氏は同年5,6月に渡欧しパリを起点に、ヨーロッパを旅しています。その年の11月29日~12月4日までアテネ画廊で個展「もう一つのヨーロッパ展」を開いています。その出品作でしょうか。黄金色の空と川、静かな街。眺めた倉石氏がイメージされます。

貴重な作品をご寄贈いただいたこと、感謝に堪えません。

心から御礼申し上げます。

来年のある時期にテーマを「ある種の朦朧、倉石隆の絵画」にして、二作品を展示したいと考えました。

在宅訪問を再開した 夜明けのうた Exodus。

丸々一ヶ月在宅訪問を休んだ後、先週から再開した。

本日は三軒のお宅を訪問した。

問題を感じていた方達も酷暑を乗り切り、思ったより落ち着いた顔をされていて嬉しかった。先々で「大丈夫ですか、心配しました」と声を掛けられた。

以下はあるお宅で頂戴しました。

自家産のローズマリーとバジルのハーブとブルーベリー。

自家産のローズマリーとバジルのハーブとブルーベリー。

そしてプレゼント。

右の箱には可愛い陶器の加湿器が入っていました。

右の箱には可愛い陶器の加湿器が入っていました。

“お心づくしのお品をありがとうごさいました”

とても上手かった岸洋子さんの「夜明けのうた」。

この人に慰められた人は多かったのではないでしょうか。

映画「栄光への脱出」からクインシ-・ジョーンズの「エクソダス」。

私の若い頃のクインシ-です。

エクソダスは脱エジプトですが、コロナウイルスからの脱出を願いました。

直江津の水族館「うみがたり」 突然ですが、樹下美術館は新型コロナ対応のため9月6日(月)~9月18日(土曜日)まで休館致します。

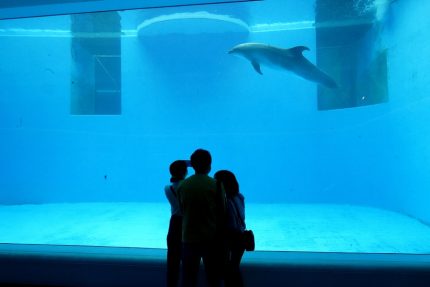

午後休診の本日、直江通の水族館「うみがたり」へ行ってきた。

以前よく訪ねたが新装なって初めだった。

花や鳥は美しくまた興味深い生態を見せてくれるが、魚たちの面白さも楽しく見学できた。

以下写真です。

魚の名を詳しく見ていませんでした。今後また訪ねながら覚えられるならと思いました。

柵を開けてもらって通路を横断する。

柵を開けてもらって通路を横断する。

向こうの土の場所で夜を過ごすらしい。

私は初めてでしたが、リピーターの方達が多いようで、名前や生態をお子さんに上手く説明している人達が沢山いました。

「うみがたり」とはいえ淡水魚も展示されていました。ただスペースがありさらに充実して頂ければと思いました。

照明や構造もこまやかに配慮されて面白く、また来てみようと思いました。

※但し新型コロナのため明日3日(金)から16日(木)まで休館ということでした。

新潟県全体に特別警報が出され、上越地方でも小林古径記念美術館など公的な施設が一斉に休館になるようです。

●この機会に樹下美術館も同調することにいたしました。

●9月6日(月曜日)から18日(土曜日)まで、ひとまず休館にさせて頂くことに致します。

●状況により延長せざるを得ない場合は、再度お知らせしたいと考えています。

大変ご迷惑をお掛け致しますが、どうか宜しくお願い申し上げます。

窓字、袋字そして窓絵、齋藤三郎の展示作品から。

前回に続いて齋藤三郎の焼き物の話です。

現在のテーマは書を中心とした展示です。文字をそのまま書いたもののほか、器に丸や菱などの枠を開け、その中に文字を書く「窓字」がよく見られます。

また文字の輪郭を縁(ふち)取る「袋字(ふくろじ)」も好んで書かれています。

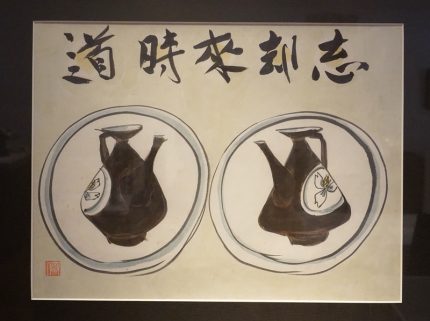

窓字と袋字。

以下、展示の一部からまず窓字を挙げてみました。

色絵湯飲みの窓字。丸い窓に春・百・花の三文字が書かれています。

色絵湯飲みの窓字。丸い窓に春・百・花の三文字が書かれています。

鉄釉壺に二重丸の窓字で「富」の窓字。反対側に「貴」と書かれています。

鉄釉壺に二重丸の窓字で「富」の窓字。反対側に「貴」と書かれています。

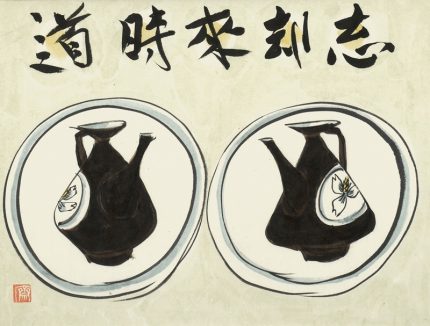

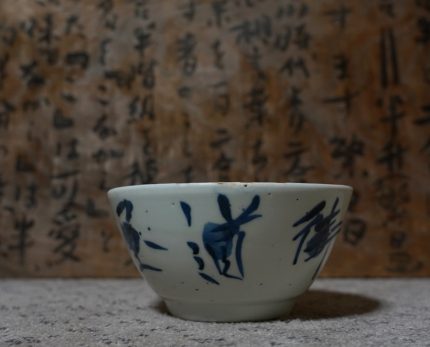

染め付け湯冷ましと煎茶茶碗の丸い窓に「忘却」と「香」の窓字が見えます。

染め付け湯冷ましと煎茶茶碗の丸い窓に「忘却」と「香」の窓字が見えます。

次ぎに袋字です。

湯飲みの「忘却来時道」の袋字の部分です。

湯飲みの「忘却来時道」の袋字の部分です。

まず臈(ろう)で文字を書き、上から藍の釉薬を掛け、

浮き出た文字に縁取りをして袋字にしたようです。

以下の窓は菱型の窓を開け、袋字が書かれています。

何か呼び方がややこしくなりましたが、いずれも手の混んだ作業ではないでしょうか。

文字の縁(ふち)を囲むのを袋字と呼ぶとはなるほどと思います。それぞれの文字や部首を崩せば袋になりますね。

ちなみに窓を開けて中に絵を描く手法を「窓絵」と呼びます。

以下展示の中から窓絵の一部を掲載しました。

椿の窓絵の急須。

椿の窓絵の急須。

赤い地に釘で良寛の詩も彫られている。

素早い筆さばきで丸や二重丸を描き中に文字を書く。

早くても乱れない。

そのことも味や見所であり、齋藤三郎の手筋の良さに驚かされます。

以上、何か呼び方がややこしくなりましたが、いずれも手の混んだ作業ではないでしょうか。

窓字、袋字、窓絵は“皆に喜んでもらいたい”という齋藤三郎一流の「もてなし」の現れではないかと思っています。

齋藤三郎の展示替えで全ての作品に書字が見られるようになり,館内の雰囲気が変わりました。

今年の齋藤三郎(陶齋)の展示は「齋藤三郎の絵と書」です。

本日水曜日の休館日はその後半(明日8月26日から)の展示に向けて、12点の展示替えを行いました。

これによって全ての作品に文字が入った展示となり、場内の雰囲気がかなり変わりました。文字があることで、人の気配や和やかな雰囲気が漂うように感じますので不思議です。

以下は追加した12点の中から一部をご紹介しました。

文房具:焼き物による筆、鞘、硯、硯屏(けんびょう;塵よけ)、水滴、筆架です。

文房具:焼き物による筆、鞘、硯、硯屏(けんびょう;塵よけ)、水滴、筆架です。

硯と硯屏には良寛の詩から“吾与筆硯有何縁云々”が書かれています。

硯の脇にも書かれた全詩の読み下しとして、

吾と筆硯と何の縁か有る

一回書き了れば又一回

知らず此の事 阿誰にか問わん

大雄調御 人天師

が読め、口語訳として、

わたしと筆や硯とは どんな縁があるのだろうか

一回書き終わったのに またまた一回

このような縁についてわたしは知らないし、そもそも誰に尋ねたら良いのだろう。

ただ知るのは御仏だけだ

という意味のようです。

赤絵の福貴長春文 灰皿。

赤絵の福貴長春文 灰皿。

よく富貴長春と書iと書いていましたが、福貴となっています。

中国の言葉で、幸福と長寿は貴いという意味です。

一方で富貴は牡丹、長春はバラという意味もあるようです。

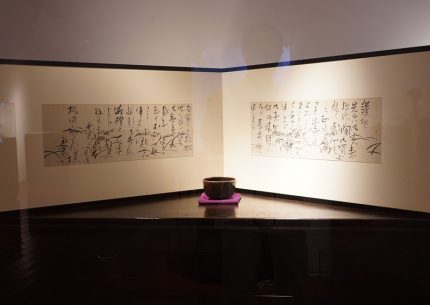

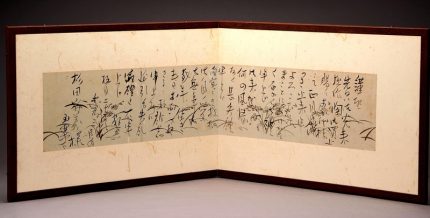

杉田敬義(父)宛書簡屏風。

杉田敬義(父)宛書簡屏風。

手紙を貼って茶道向きの屏風にしました。

手紙にはススキが描かれ、品のある文字がしたためられています。

手紙にはススキが描かれ、品のある文字がしたためられています。

最も古い作品の一つ「弥彦鉄鉢茶碗」を置き合わせました。

昭和23年頃、弥彦神社で行われた茶会に呈されたお茶碗です。

書かれている文字は残念ながら読めませんでした。

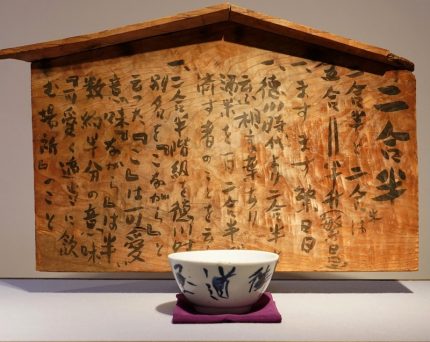

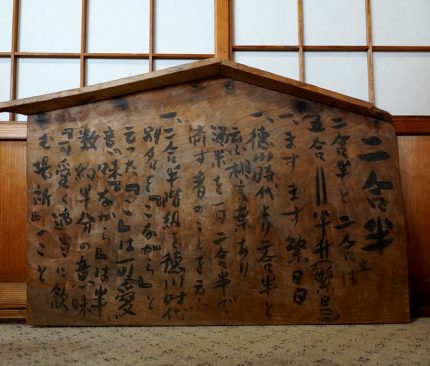

先日ブログに書きました二合半の看板と「染め付け街道屋どんぶり」

先日ブログに書きました二合半の看板と「染め付け街道屋どんぶり」

正面右奥に展示しています。看板は陶齋がひいきにした店の為に書いたものでしょうか。味の良いどんぶりとともに館内に和やかな雰囲気が漂いました。

かって展示した色絵番茶器揃えです。

かって展示した色絵番茶器揃えです。

梅、椿、竹の模様とともに釘彫りで詩文が書かれています。

詩文を調べてみますと、良寛の詩だと分かりました。

読みとして、

間庭(かんてい)百花発(ひら)き

余香(よこう)此の堂に入る

相対して共に語る無く

春夜 夜将(よるまさ)に央(なかば)ならんとす

訳として、

静かな庭に沢山の花が咲き、香りがこの部屋に入る。

共に向きあい語るともなく過ごす春はもう真夜中になろうとしている。

何度か書きましたが、齋藤三郎の森羅万象への理解と高い教養にあらためて驚かされます。

同時にそれを理解したファンたちが居たことにも驚くのです。

文字が入ることによって作品にいっそう和みや深みが現れるようであり、その様式は齋藤三郎の骨頂の一つではないかと、実感させられました。

8月26日(木曜日)から齋藤三郎の一部展示替えを行います。

今年度の齋藤三郎(初代陶齋}作品の展示テーマは「齋藤三郎の絵と書」です。

秋に向けて8月26日から一部展示替えを致しますので、掲載してお知らせ致します。

かって他のテーマで展示した作品もありますが、三郎独特と言われる文字が書かれたもの追加し入れ替えました。

辰砂(辰砂)の地に万葉集から一首。

辰砂(辰砂)の地に万葉集から一首。

“天雲に近く光りて云々”

縦横13,8×21,2㎝

その裏面に深田久弥著「日本百名山」から妙高山の一節。

その裏面に深田久弥著「日本百名山」から妙高山の一節。

齋藤三郎は深田久弥と親交がありました。

まっ赤な灰皿に銀で「福貴長春」の文字。

まっ赤な灰皿に銀で「福貴長春」の文字。

6,0×9,2×9,2㎝

同じ日に紹介しました「二合半」の看板。

同じ日に紹介しました「二合半」の看板。

縦横49,5×59,5㎝

今春、良寛の詩文がしたためられた陶硯(右)が加わり、文房具一式が全て揃いました。

今春、良寛の詩文がしたためられた陶硯(右)が加わり、文房具一式が全て揃いました。

左手前に筆{筆管)2、筆鞘2 筆架、左奥に硯屏(けんびょう)、右奥に水滴。

陶硯と硯屏の黄彩に青い染め付けの文字がきれいです。

硯裏に齋藤三郎の書き付け。

硯裏に齋藤三郎の書き付け。

良寛の楷書を手真似して書いたのでしょうか。

裏表の蝶の間に花と開の文字が記されています。

裏表の蝶の間に花と開の文字が記されています。

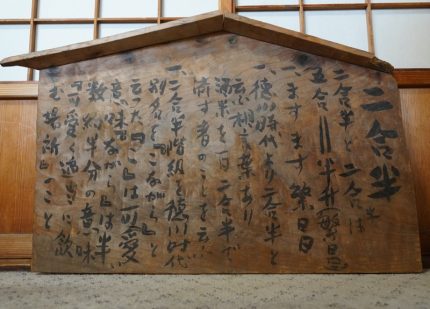

寒山詩から「忘却来時道」縦横34,5×46,5㎝

寒山詩から「忘却来時道」縦横34,5×46,5㎝

すっかり仙境が気に入り、もう来た時の道を忘れてしまった、という意味。

街道屋どんぶりの「道」と字形がよく似ています。

ともに昭和20年代中頃の作品と考えられます。

父敬義宛の書簡屏風。

父敬義宛の書簡屏風。

書簡20,0×101,4㎝

地に描かれた秋草の絵も爽やか。

齋藤三郎は色々な言葉を良く知っている人だと、いつも感心しています。

昔の芸術家の常識だったのかもしれません。

8月26日(木曜日)からお出し致します。作品の文様と引き立てあう味わい深い筆をどうかご覧ください。

倒れる1週間ほど前に見た夢 その2 ジムノペディ 夢枕の級友K。

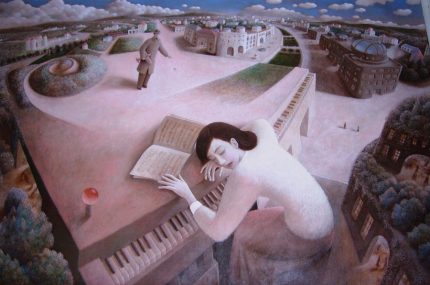

樹下美術館のカフェには「午睡」(120×180㎝)という大きな絵が掛かっている。カフェは小さいので北側の壁一面を占めている。

実は氏の作品に若い女性がピアノと一緒に描かれた「ジムノペディ」や「白昼夢」があった。開館にあたり、それをもとに大きな絵を描いて下さいとお願いした。

ご苦労された絵を巻いて持参され、大島画廊で裏打ちして白い額を付けた。壁に掛けると好評を博したが、後に元上越教育大学の音楽教授だった後藤先生が、画中の譜面をご覧になり、これはサティのジムノペディ一番だと仰ったことを耳にした。

全体の「午睡」。

全体の「午睡」。

随所に篠崎氏らしさがちりばめられ、ファンタジー一で杯。

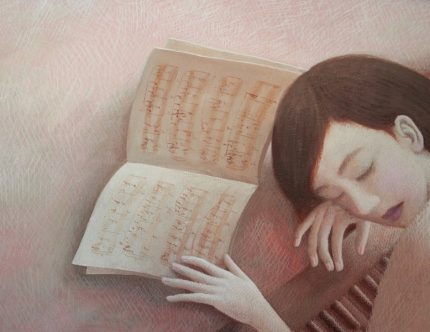

その譜面。

その譜面。

描き込まれた篠崎氏がさすがなら、読み取った後藤教授もさすがだと思った。

もうひとつジムノペディに話がありました。倉石隆の絵を求め始めたころ、奥様が作品はカフェにでも飾って下されば、と仰いました。そして音楽が掛かるならサティがいいのでは、と仰ったのです。

完成した美術館の一角に出来た倉石隆の小振りな展示コーナー。

完成した美術館の一角に出来た倉石隆の小振りな展示コーナー。

作品の人物たちにカフェからサティが聞こえてくるかもしれません。

試しにYouTubeからジムノペディをカフェに流すととても合うのです。これを機会にCDを用意し、館内に掛かるようにしたいと思っています。よく似た静かなフレーズが繰り返される曲はとても落ち着き、良い環境音楽でもありましょう。

ところで本日は2回目の夢の記載です。1回目の夢から覚めるとすぐに委細を手帳に記入しました。書き終えると再び夢を見るかも知れないと考え、枕元に手帳を置いて目を閉じました。

眠りにいざなわれそうなジムノペディ一番。

するとまた見たのです。かなり鮮明でしたので、目ざめると急いで手帳に書きました。

面白く無いかもしれませんが以下それを載せてみました。

“どなたか地元の文化関係の要人たちと、展覧会を観るため上野に向かって歩いている。道すがらあちこちの街角に魅力的な絵が掛かっていて、それらを撮りながら歩いた。

いつしか皆とはぐれ、御徒町かアメ横ふうな路地に入り、食事屋を探している。小さな店のカウンターに座り、主人と話をする。当夜は祭らしく、周囲は華やいだ祝祭的な雰囲気が漂っている。

すると友人Kが入って来たが、間もなくやって来た酔客と一緒に出て行く。しばらく待ったが帰って来ないのでKを探しに店を出る。路地沿いの店はみな雰囲気が良く、それぞれは一つの大きな屋根に覆われているように思われた。店は明るく、通りから中の賑やかな様子がよく見える。その一軒でKが他の客と話していたので入店して私も加わった。

皆はコロナでどの会社がダメージを受けたかという話をしていた。私はドイツで生産しているH社の影響が大きいといい、ドイツの物流は東西では無く南北が主流なので余計影響がある、と述べた(実は、私はそのような事を何もしりません)。すると確かに、などと言い皆は頷くが、Kはつまらなそうな顔をして店を出ようとする。私はKに待ち合わせ場所を告げ待っているように話す。店を出て約束の場所に向かうが、持参しているはずのカメラをどこかに忘れてきている。途中池と芝生がある大きな公園で休んだことを思い出し、そこへ行ってみる。賑わっていた公園の芝生の上にカメラとバッグがあった。急いでそれを手にすると傍らの夫婦が泥棒ではないかと怪訝な顔をしてじろじろと見た。カメラがありほっとして帰りを急いだ。

途中の街中に見上げるように大な寺があり、中から歌声や、カネ太鼓の音が聞こえてくる。真っ黒で古い寺院だが、内部は5階ほどの高さまで巨大な吹き抜けになっている。吹き抜けを囲むそれぞれの階には、祭装束の沢山のグループが詰めている。グループの先頭で白い浴衣を着たリーダーたちが旗を振り、カネや太鼓を鳴らし、その後に若衆が列を作っている。

目をうばわれたのは、子供たちの二つのグループだった。赤い線が入ったおそろいの白いはっぴを着て、吹き抜けのむこうとこちらの回廊で行儀良くしゃがみながら出番を待っていた。写真を撮ろうとするが、なかなか構図が決まらず諦めて寺を出た。

しかし知っているはずの帰り道が分からない。近くの見覚えがある大きな料亭を囲む垣根に沿って進んだ。やがて垣根は行き止まり、そこには垂直な梯子が付いていた。おっかなびっくり伝って降りると見慣れた柿崎の通りに出た。路上でKがケータイをいじりながら、こちらを見ると、にやりと笑って「いったい何処へ行っていたんだよ」と言った。”

Kが柿崎いるなんておかしい、と気づいて目が覚めた。

さて夢にはKが盛んに出て来た。6年間の大学と足かけ8年の医局が一緒、医局のバイトも4年ほど一緒に行った。下宿を訪ねレコードを貸しあいゴルフをし、好みの音楽や女性の話をした。舌が非常に肥え、食べ物に凝り、自分で料理を造り 勉強熱心だった。

後に郷里に帰ると1年一度、主に年末の東京で夫婦一緒に食事をするようになった。途中から実験室が一緒だったN夫婦が加わり、四人は樹下美術館にも訪ねてくれた(食事会のことは何度かブログに書きました)。

私達が70才を迎える頃、その会で“これから80才になるまでの間、普通は半分の人が死ぬぞ”とKが笑いながら言った。おしゃれでロマンチストなのに彼は時にドキッとするようなことを平気で言う。その時、みんなで顔を見合わせ、だれが先になるか話した。するとオレかも知れないとKが言い、少なくとも杉田は最も後だと皆が言った。この手の話では何故か私が最後ということになっていた。

そんなKが私が倒れる1週間ほど前に突然夢枕にたった。かって陽子線治療などという最高度の治療を受けたK。電話をして大丈夫かと尋ねようと思ったが、縁起が悪すぎると考えて止めた。

その後間もなく、当の私が致命傷になりかねない発作を起こして倒れた。夢の中でKは、実は危ないのはオレでは無くてお前なんだぞ、と伝えていたのかなと思った。

退院して三日目に電話をした。電話口の声は前にも増して滑舌良く元気そのものだった。治療後すでに5年は経っているという。件の夢と私の発病を話し、夢を見てあなたを心配したが、実は自分の番だった、と言った。すると最初は笑ったがすぐ絶句した。Nに知らせたらしく、間もなくNから電話がきた。

80直前のいま、Kの言ったことは相当に当たっていると、ぞっとしながら色々振り返っている。

前回と異なり、夢に登場した人物は公園の夫婦以外、ほとんどが男性でした。

ご報告 2021年8月2日

私、樹下美術館館長は、去る7月24日夜、急性心筋梗塞を発症し、現在病院医療を受けています。

病院スタッフ皆様の懸命なご努力と高度な医療によりまして無事峠を越え、リハビリに入ったところです。

皆様にご心配とご迷惑をお掛けしましたこと、誠に申し訳なく思います。

おかげさまで今週いっぱいリハビリののち退院のスケジュールが立ちました。

それに沿えるよう精一杯療養に専念するつもりです。

皆様のお顔を思い浮かべて励みにさせていただいています。

ゴルフ場内道すがらの花、美術館庭の花。

本日妙高山麓の某コースでゴルフをしました。

ラウンドの道中や、待ち時間に林間をみると花が咲いていたのでポケットカメラで撮りました。

紅輪(コウリン)タンポポというらしい。

紅輪(コウリン)タンポポというらしい。

ピンぼけでしたが、初めて見ましたので揚げました。

どこかにあるに違いないウバユリは、ざっと見みつかりませんでした。

暑かったが日陰では涼しさを感じました。スコアはいまいちながら良い仲間と和やかなラウンドでした。

帰って日照りが続く芝生に撒水し、以下庭の花を撮ってみました。

リアトリス→ミソハギ(盆花)と進んだ南の一角。

リアトリス→ミソハギ(盆花)と進んだ南の一角。

2014年に数株植えたミゾハギがこんなに増えた。

一重のカサブランカと向こうに八重のカサブランカ。

一重のカサブランカと向こうに八重のカサブランカ。

強い芳香を放ち、庭の入り口で咲いてます。

赤いのはサルビアです。

山の自生花と庭の園芸花それぞれの良さは甲乙付けがたいものがあります。本日の路傍の野草には心洗われました。

このところ体調が整っているので、ゴルフの昼食にうな重を食べました。

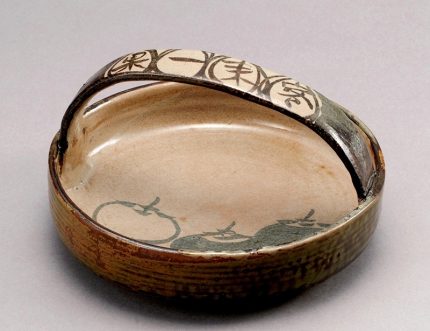

齋藤三郎の染め付け「街道屋]どんぶりと「二合半」の看板。

この春、感じの良い齋藤三郎の染め付け作品「街道屋」どんぶりが樹下美術館に収蔵されました。

また開館当初から収蔵されている「二合半」と題された看板があり、両者の風情の調和に感心し記載してみました。

以下どんぶりからご覧下さい。

右から街道屋の三文字が読める。

右から街道屋の三文字が読める。

裏側から見る。

裏側から見る。

「齋」の署名は開窯間もない昭和20年代中頃のもの。

全体は如何にも玄人好みの風合い。

当時髙田に仮寓していた文化人たちをうならせた齋藤三郎の骨頂が観てとれます。

一方、以下は看板「二合半」の書き付けです。

裏に掛けヒモが付いていて、形と内容から小料理屋の品書きなどと一緒に店内にあったものと思われます。

ちなみに以下のように書かれていました。

二合半

二合半と二合半は五合=半升(繁昌)

一、ますます繁昌

一、徳川時代より二合半と云ふ相言葉あり

酒米を一日二合半で済ます者のことを云ふ

一、二合半階級を徳川時代 別名を「こながら」と云った

「こ」は可愛意味 「ながら」は半数 約半分の意味

「可愛く適当に飲む場所」のこと

米、酒ともに二合半がほどほどであり、それを「こなから」と説明しています。

米、酒ともに二合半がほどほどであり、それを「こなから」と説明しています。

当地でも職人さんたちが「なから{半分)」を、“およそ”、“適当”の意味を込めて使っています。

それを可愛く言うと「こなから」になるらしいのです。

ネットを調べますと京都宮川筋に「こなから」というとても感じの良い店がありました。

ここでは「こなから」は丁度良い、ほど良いという感じでしょうか。

看板とどんぶりを並べてみました。

看板とどんぶりを並べてみました。

良い風情です。

本日温いソーメンを食べるのにこのどんぶりを実際に使用してみました。

ほかに一品、テレビ男の料理で観たというモヤシと豚バラのゆかり炒め。

ほかに一品、テレビ男の料理で観たというモヤシと豚バラのゆかり炒め。

ゆかりはシソの粉末のことらしい。

以上、看板「二合半」と「街道屋」どんぶりでした。

どんぶりは昭和20年代半ばの染め付けで、看板は裏に昭和43年吉日とありました。10才違いの二つの作品は一目で風情が一致し、優れた作家の作品は時を隔てても意識や風合いが底通するのが良くわかりました。

京都で近藤悠三、東京で富本憲吉という、後に人間国宝になる両氏に師事した食通の齋藤三郎。場末の小料理屋から立派な座敷まで厚く経験(勉強)した事でしょう。人に恵まれ、“器の良い店は味の良い店”という哲学を身につけたに違いありません。

街道屋と書かれたどんぶりは、江戸、明治、大正の美味しい食べ物屋を彷彿とさせる趣きがありました。街道屋という店が実際にあったものか、イメージは通り沿いの店、ありきたりの店を想像させます。しかしそんな店にも善し悪しがあり、「街道屋」どんぶりは明確に前者が意識されていたと考えられます。

味わい深い速筆、上手く散らした梅の花、一見地味だが染め付けならではの品格、そして洒脱な二合半の看板。二作品とも今年の陶芸展示「齋藤三郎の書と絵 展」後半の一部展示替えでお出しするつもりです。

お盆が終わる8月19日(木曜日)から陶芸の一部入れ替を予定しています。

それにしても、ほど良い、丁度良いは、一朝一夕には出来ない高尚な水準にちがいありません。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月