樹下だより

お年寄りの元気 「空気ぐすり」。

50年前は60~70才代であれば長生きのうちとみなされていたと振り返られる。

近年は80~90へと上がった。出来ればあまり必死にならなくとも、そこそこの留意で到達するなら幸いであろう。

中には幾つか重い病を越えた後はじめて安定した生活に達せられる方もいる。また単に長生きだけでなく、認知症が無いか、あってもほどほどという点を望みたいところだ。

日常お元気な方達によくみられるのが、何かしら興ずるものがあることがその一つとして挙げられる。

以下比較的元気なお年寄りがされていることで、いささか意表を突かれたことなど挙げてみました。

●ゲーム

90代後半、この方のゲーム歴は3、40年と長い。

90代後半、この方のゲーム歴は3、40年と長い。

「お前のうちのばあちゃんは凄いな、負けるわ」

と遊びにくる孫の友達が口々に言ったそうだ。

ことごとくクリアするので実際叶わなかったらしい。

●ドリル

娘さんに添われて受診される90才を越えたおばあさん。

自歩され、元気なのは日々のドリルのせいかもしれない。国語は3年生、算数は2年生のものに黙々と取り組まれる。

終わって新しいものが届くのが楽しみだという。しゃきっとして明るく、自然な表情が素敵だ。

●空気ぐすり

90才なかばになられたお爺さんの話。

老人は地域事情や歴史に詳しく古文書などを読まれる。長年掛かりつける医師は少し若いがやはり90才代、お茶人で同じように古文書に興味をお持ちだ。

受診を兼ねた訪問は待ちに待った時間で、上がってお茶を飲みながらのひとときは至福の様子。

受診の日、老人は医師が喜びそうな話題を考え、医師は客を喜ばせようとお茶や掛け軸を用意して待っている。

ある日老人は一案を思いついた。

「空気ぐすり」。

その日、錠剤、散薬、水薬、軟膏、湿布など薬は色々あるが「空気ぐすり」というのはどうかと、老医に持ちかけた。先生も乗り気になり、二人で真剣にアイディアを巡らせた。

方法は風船で一致。診療所の空気を入れることにして、後は一生懸命効能を考えた。

結論は「長寿でも何でもとにかく良く効く」と詠う。一番大事なことは「効くと信じて吸うこと」の服用法が決まったらしい。

背を丸くした二人の老人の様子は仙境を思わせ、誠に幸福な光景として浮かぶ。

しかしこのような境地は一朝一夕に達するものではないのだろう。

それぞれ長年の様々な問題を越え、いつしかユーモアもにじみ今日へ到ったにちがいない。

“ともに話せる面白い話を考えて会う“

これは出来そうで中々出来ない。

「空気ぐすり」は傑作の一つではないだろうか。

さて本日で樹下美術館は今年の開館を終了しました。

美術館として先ずは1年無事に過ぎたことを皆様に心から感謝いたします。

この数日名残を惜しみ、お茶など毎日お寄りになった方が何人もいらっしゃいました。私達も本当に名残惜しいのです。

来年度の開館は3月15日です。

拙ブログはこれまで通り精一杯続けたいと考えています。どうか今後も宜しくお願い申し上げます。

都から気のおけない方が 「And I Love Her」。

どの程度続くのだろう、このところ続いているコロナの晴れ間。

そんな昨日東京から3年ぶりというお客様がお見えになった。例の海辺の丘のホテルにお泊まりになり、本日午後ご一緒しお茶を飲んだ。

茶道を習われた訳でもないのにお茶人や作家さんに愛されるA氏。共働きをされ、平らな考えに、普段着でほどの良い趣味人だ。知ったかぶり一つするわけでもなく、文学や絵画に通じ、尽きぬお茶の種々などを楽しくお話しした。

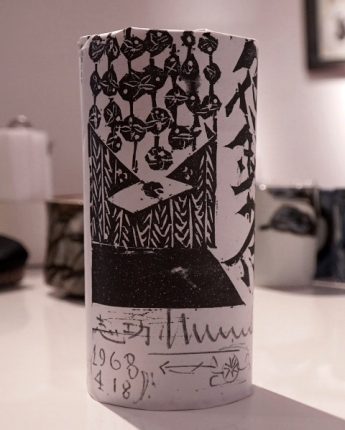

頂戴した小石川は香炉園のお茶。

頂戴した小石川は香炉園のお茶。

棟方志功の包装紙を見るだけで美味しそう。

根本曠子さん作の切り貝鈿蒔絵(きりがいまきえ)のお菓子楊枝。

根本曠子さん作の切り貝鈿蒔絵(きりがいまきえ)のお菓子楊枝。

私には小さいからと仰り、妻に下さった。

鞘は根元さんのお母さんの着物から作られている。

「And I Love Her」

前回「ミッシェル」を載せたらこの曲も良く口ずさんだのを思い出した。

比較的コードが楽だったので(難しくしたらキリが無い)、

私にもギターが弾けた。

ビートルズは1966年に来日した。その時刻は雨模様だった気がする。

アルバイトで川崎駅から小さな病院に向かうタクシーの中で飛行場からの実況放送を聴いた。

白鳥と文房具の日曜日。

午後から夕刻にかけて空が明るくなった日曜日。

晴れ間を見てスーパーMへ行った。卓上マットがすっかり汚れてしまったので新調するため。

行きの田んぼで白鳥の群と出合った。うまい具合に二番穂が枯れている場所で一生懸命穂をしごいてた。きっと実はあるか無しかに違いなく、一日中食べなければならないのだろう。

黒ずんでいるのは若鳥。

黒ずんでいるのは若鳥。

真っ白は年上の仲間あるいは兄姉また親鳥。

柔らかく乾いた草が何とも言えず良い色。

柔らかく乾いた草が何とも言えず良い色。

鳥たちは嬉しかろう。

このような写真を絵はがきにしてショップに出したい。

先日に続き夕刻ふたたび朝日池に出向いた。

今回わずかに時刻が早目だったのと、望遠ズームにしたので幾分感度良く撮れた。

湖面広く鳥たちがいて、それぞれコウコウとかクワクワと思いっきり鳴いている。コーラスのように響く鳴き声は180度、いやそれ以上に広がって私を包み、なかば鳥の世界に入っているようだった。さらに闇が深くなるにつれ異次元的な不思議な感覚に陥り、ずっとそこに居続けたい気持さえした。

彼らの幸福の為(勿論私達も)に、昨冬のようなドカ雪だけは止めて頂きたい。昨年1月上旬からほぼ一ヶ月間、鳥たちはねぐらも餌も拒まれ、危機的な状況にさらされた。

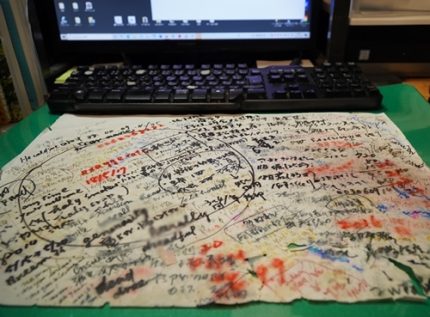

さて卓上の1枚メモを始めて2年少々経った。取り替えは6回目か。この度はコロナのPCR検査と個別ワクチンの受け入れで相当メモった。

ボールペンで黒→赤と書き、その上に赤または黒の細目のマーカーで書く。年のせいでお茶や牛乳をこぼしてしまい、今回はとても汚れた。

2019年8月から初めた机上の1枚メモ。

2019年8月から初めた机上の1枚メモ。

ブログによれば前回2020年12月8日に取り替えている。

まだ少し余白はあるがボロボロなので取り替えた。

グリーンマットも新しくして、その上に終わった月のカレンダーを裏返して張り替える。

グリーンマットも新しくして、その上に終わった月のカレンダーを裏返して張り替える。

今度のは大きめなので頼もしい。

スーパーの入り口にずらりと手帳が並んでいたので買った。

スーパーの入り口にずらりと手帳が並んでいたので買った。

今年は気分を変えてオレンジ色に。

美術館は今年の終了までちょうどあと十日。馴染みの方たちに、良いお年を、と挨拶した。

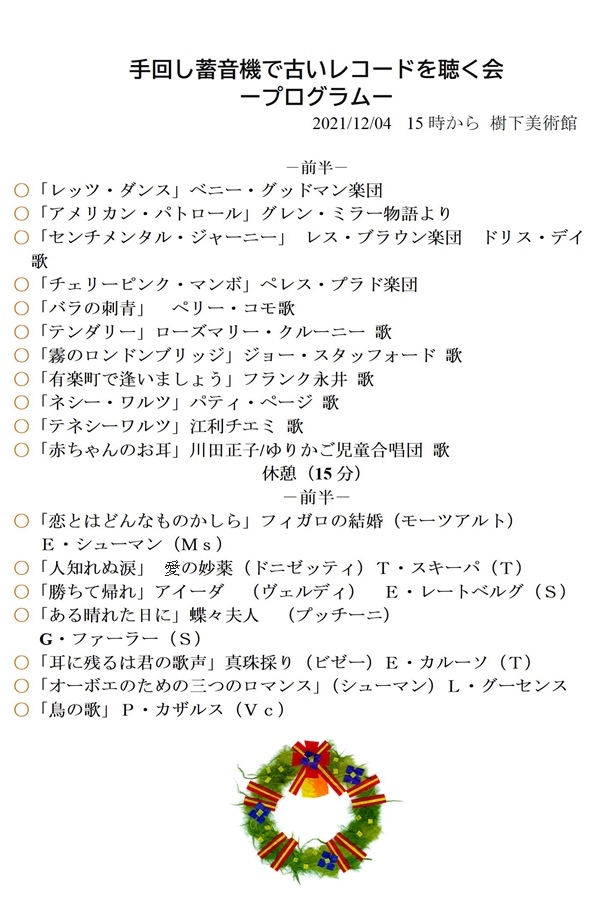

手回し蓄音機で古いレコードを聴く会」が無事終了した 可愛いイルミネーション。

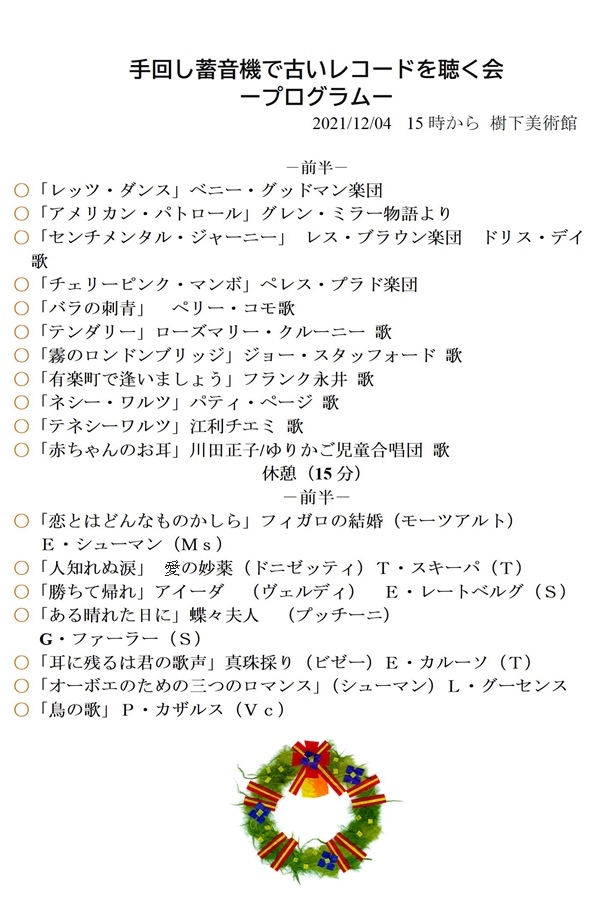

本日午後3時から始まった「手回し蓄音機で古いレコードを聴く会」が無事終了した。

2014年から始まった会は今年8回目だった。

悪天候のなか、ほぼ予約通り31人のお客様が来場された。

密を避けて散らばって頂き、途中休憩を入れ前後45分ずつの会はほどよく進み、ほどよく終わった。

後半のクラシックを担当されたA氏には、レコードの持参と歌の訳詩のプリントを用意して頂いた。内容が分かるといっそう歌は心に沁みる。

前半の軽い音楽は私の担当。曲にまつわる思い出などを短く紹介させて頂いた。

荒れ模様の初冬の夕べを互いに親しく過ごした良い時間だった。ご来場の皆様、誠に有り難うございました。

今夜大潟区で見たお宅。

今夜大潟区で見たお宅。

可愛いイルミネーションからお宅の優しさが伝わる。

一目見て幸せな気持になりました。

車を止めて車中から撮りました。

ようやくノルウェイの森を読み始めた ディア・ハート。

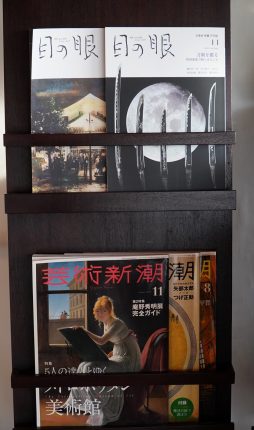

樹下美術館では今春から三誌の文化系雑誌を定期購入してカフェにお出ししています。

一つが骨董、古美術の「目と眼」(目と眼社出版)。

一つが総合的な美術雑誌「芸術新潮」(新潮社)

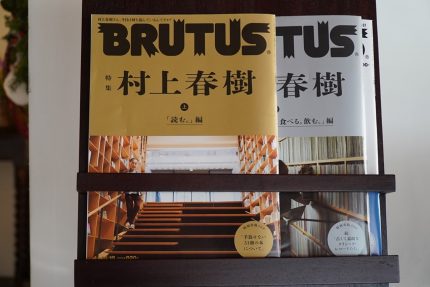

そしてライフスタイル雑誌「BRUTUS:ブルータス(マガジンハウス社)です。

芸術新潮は昭和25年、目の眼は昭和52年、ブルータスは昭和55年の創刊です。バブルや経済ショックなど社会の荒波を越えて、文化系雑誌が刷新を重ねながら充実して維持されているのは、世の健康を物語り元気づけられます。

カフェのラックの「目の眼」、「芸術新潮」。

カフェのラックの「目の眼」、「芸術新潮」。

BRUTUS。

BRUTUS。

悩み多き1980年代、この雑誌にはお世話になりました。

服装や小物に食器、本やポストモダン思想から東急ハンズまで知りました。

これらの中で今年10月のブルータスは(上)(下)に分けて村上春樹の特集でした。

本日のブログは、縁の薄かった村上春樹の遅かりし個人的な入門編です。

実は氏の本のうち、「中国行きのスロウ・ボート」「海辺のカフカ」「ノルウエイの森」「意味がなければスイングはない」「村上ソングズ」「ポートレイト・イン・ジャズ」「セロニアスモンクの居た風景」などはちゃっかり書棚にあります。ジャズが好なので、とりあえずタイトルが気になるものだけ買っていたのです。

いずれもパラパラとめくっては終わり、

「年だから今さら読んでも間に合わない」。そんなことを理由に過ぎました。

ところがこのたびばかりは、カフェのブルータス二冊が、「村上春樹 上下」と書かれた表紙をこちらに向け、毎日睨みつけているではありませんか、毎日。

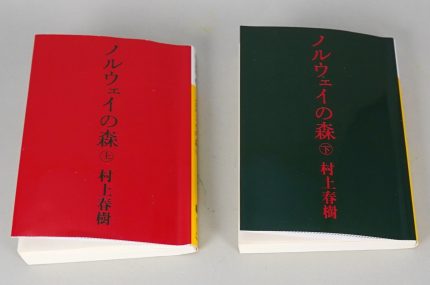

何となく根負けしてしまい、家の棚から「ノルウエイの森」を引っ張り出して、ついに読み始めたというわけです。

ビートルズの曲名と同じ、ぱっとみ意味不詳なタイトル。それが上下で600ページもあり、しかもケタはずれのベストセラーだという。

いざ手にすると、何が書いてあるのか、どんな文なのか、急に興味が湧きました。

読み進むにつれ面白く、ガソリンスタンドの洗車待ちも読みました。

左・赤い表紙の上巻 右・緑色の表紙で下巻。

左・赤い表紙の上巻 右・緑色の表紙で下巻。

赤と緑の表紙はクリスマスカラーらしい。

読み始めて丁度2週間、昨夜上巻が終わりました。

まだ上巻だけですが、映画化が意識されていたのでしょうか、場面の切り替わりが台本のようで少し気になりました。だが愛と性、生死、精神・心理とそのゆがみや困難、それらにおける人間の関係性などが詳細で、想像以上に深い本だと思いました。

さて、がらりと話変わりますが、作中、

主人公「僕」がクリスマスプレゼントとして、「直子」へ彼女の好きな「Dear Heart(ディア・ハート)」が入ったヘンリー・マンシーニのレコードをプレゼントするくだりがありました。

以前一度載せたことがありましたが、以下にYouTubeからその曲を借りました。

録音は1965年らしい。

小説中のプレゼントは1968年のクリスマス。

ところで私にもこの曲に拙い思い出があります。

若い若い時代、ある人と知り合ったときのこと。1960年代の正月、伊豆の見晴らしの良い山にあるその人の別荘に誘われました。彼女は先に行っていて、私はクラッチのバネが切れるようなオンボロのワーゲンに乗り、都内から向かいました。

伊豆では平野部を経てつづら折れになった草地の山道に入ると、かなりの急登。無事のぼれるか、冷や冷やしながらハンドルを握りました。

やっとの思いで到着すると、「あなたが登ってくるのをずっと見てた」とその人が言いました。

その晩、慣れない手つきで彼女が五目鍋を作り、私は持参したウクレレを弾き、手持ちのソングブックをⅠページずつ一緒に歌いました。私はディア・ハートを知らず、彼女は知っていました。良い曲だなと思いながら何度も歌いました。

ノルウェイの森の本が終わったらもう一度繰り返し、その後「海辺のカフカ」にするつもりです(あくまで予定」)。

なにごとも奥手なので人生の最後に忙しくなるのは仕方がありません。

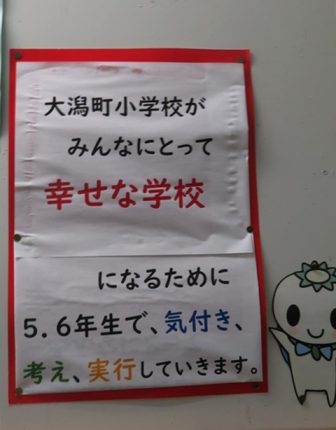

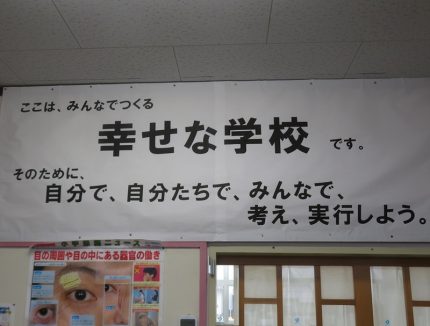

大潟町小学校の「幸せな学校」の取り組み。

今春、学童健診で大潟町小学校を訪れた。

廊下を歩いていると「大潟町小学校がみんなにとって幸せな学校になるために5,6年生で気づき、考え、実行していきます。」という貼り紙があった。

赤い字で「幸せな学校」と強く書かれていた。学校の目標に「幸せ」を掲げるとは何て素敵なことかと思った。

隣に「幸せな学校」を真ん中に,、細かに分析されたチャート図があった。

隣に「幸せな学校」を真ん中に,、細かに分析されたチャート図があった。

意味や文字から、教師や保護者向けの図だと考えられた。

みんなで掲げている幸せの実践。

さて過日、来年の入学に向けた移行学級の健診で再度お邪魔した。

仕事前の校長室で、春見た掲示「幸せな学校」の素晴らしさを話した。するとこちらにもあります、と言って児童の玄関口へ案内してもらった。

こちらは「ここは、みんなでつくる幸せな学校です。

こちらは「ここは、みんなでつくる幸せな学校です。

そのために、生徒で考え、実行しよう。」と書かれている。

私は、ついにはじまったか、と密かに喜んだ。

実は何年か前から数回、学校保健委員会の最後のまとめで以下のように述べた。

“毎年課題を設け、こうして時間をかけて話し合いをする。メディアやゲーム、肥満、食事、睡眠、いじめなどを繰り返し行って来た。繰り返しには、あえて行うだけの意味がある。

しかし、そもそも健康や勉学の課題は何の為にあるのでしょう。何の為に健康になり、何の為に勉強するのだろう。”

皆様に問うてみた。

するとしーんとなり、委員の方々は首をひねりはじめた。そこで、

“実は健康も勉強も幸福のため、幸せになるために取り組むのではないでしょうか。幸せは現在の課題であると同時に将来、さらに老後、もっと言えば人生そのものの最も大切な課題だと思う。これには様々な意見や角度があり、個人や集団も関係してくる。まずはゴールよりも話合う過程の方が大事かも知れない。繰り返し話合い、意味を確認しながら長く取り組んでは”

という主旨を述べた。

こんどは多くの方が頷き、笑顔を見せる人もいた。

さて今年から見られた「幸せな学校」の取り組み。上に述べた話が反映されたかどうかは分からない。自発的に出て来たものかもしれないし、現在すでに多方面で行われているのかもしれない。

いずれにしても新たな校長先生のもとで、幸せな学校が開花しはじめたかに見え、とても嬉しかった。

幸せは大きく大切なテーマだ。敢えて身近なものから取り上げ、楽しみながら私の母校大潟町小学校をいっそう幸せな学校にしてほしい。

この先、機会があれば幸せ、幸福について拙い考えを記させてください。

「幸せ」、「幸福」。不思議なことにいずれも響きの良い言葉ですね。

昨日のカモメ、今日の波浪。

作日朝、仕事が始まるころ激しくアラレが降った。スタッフが駐車場から走るのが見え、いっときあたりが白くなった。

土曜日午後は休み。美術館に行く途中で大潟漁港に寄ると次々にカモメが来た。

カモメは強い。

カモメは強い。

吹きすさぶ季節風に向かって気ままに飛んでくる。

同じ日、スズメたちは農道で草の実をついばんでは、

同じ日、スズメたちは農道で草の実をついばんでは、

近くの電線などで身を寄せ合っていた。

さて本日日曜日、風が弱まったので柿崎海岸へ向かった。シーグラスが上がっていないか見に行った。

意に反してまだ波が高く、シーグラスはおろか砂利も上がっていなかった。だが波浪は見応えがあった。

上掲3枚は海岸の西J方角。

以下は東。

柿崎海岸は中央から東西で眺めが随分異なる。西は平坦で人がよく歩く。対して東は崖が迫り、釣り人はいるが歩く人は少ない。

本日美術館はT先生ご夫妻がお見えになったそう、留守をして申し分けありませんでした。

一時里帰りしている孫のSちゃん、一段と垢抜けし、考えもしっかりして驚きました。

耳や頬に冬独特の冷たさが感じられるようになりました。

「手回し蓄音機で古いレコードを聴く会」のプログラム。

12月4日土曜日、午後3時から開催の「手回し蓄音機で古いレコードを聴く会」が近づきました。

何かと忙しい年末ですが、以下のようなプログラムでひとときを過ごしましょう。

まだ4,5席の余裕がありますので、お気軽にご参加下さい。

☎025-530-4155へどうぞ

会費大人お一人様500円。

途中休憩にお茶とクッキーをお出し致します。

今年もクリスマスリースが届いた 田に白鳥とマガン 白ツバキの下絵。

あっという間に過ぎ、短いばかりの月々にあって、今月11月は何故か長く感じる。5日を残しているうえまだ11月である。

この間、温かい、寒い、晴れる、吹く、降る、あるいは紅葉、落葉など現象が様々に変わった。さらに不定期に届くインフルエンザワクチンで仕事も不規則、全体にごちゃごちゃとして落ちつかない。

普通なら色々あれば時は早く過ぎるはずであるが、もしかしたら認知症が入り、日にちを数えたり確認せずぼんやり過ぎているだけ、のことなのか。

そんな日々、過日は毎年クリスマスリースを届けて下さる方が今年も真心込めて造られ、運んで下さった。

本体の輪はご自宅の木の枝が用いられている。

本体の輪はご自宅の木の枝が用いられている。

とても良い雰囲気。

さて今日もよく吹いた。三日続きである。この時期らしく空はめまぐるしく変わり虹も掛かった。

以下は冬鳥を観に行った午後、頸城区の田んぼ。

農道に入り、ほくほく線との間にマガンの群。

農道に入り、ほくほく線との間にマガンの群。

鳴き声だけ耳にしていたが、姿は初めて。

道路の近くだったので停車によって多くの鳥たちを飛ばせてしまった。

白鳥と一緒だと安心している風のマガン。

白鳥と一緒だと安心している風のマガン。

気温が下がったので遅くまで田んぼで食餌できるようだ。

沢山の雁を目にすると、ハクガンの飛来が期待される。

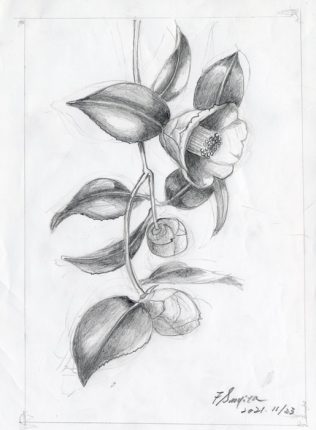

さて一昨日のこと、白椿の下絵を描いた事を記した。

どうも葉に生気が無く本日ひと枝取って、ジロジロ眺めながら続きを描いた。

もう数枚葉を追加したほうが良さそう。

もう数枚葉を追加したほうが良さそう。

あるいはもう少し開いた感じの花が良いかもしれない。

花や葉は枝との接続部分が複雑。

花や葉は枝との接続部分が複雑。

拡大鏡を観ながら別に描いてみた。

葉はさらに葉脈ごとの凹凸を現していく必要がある。

前回の遊心堂さんに於ける作品展から7年が経った。年取って雑になったと言われないようにしなければ。

展示はかっての水彩のほか、小さな油彩を30点少々。油彩は同じ絵を何枚も描く予定。

今後下絵から本画に進み彩色を施す段取りで、怖いような楽しみのような、いずれにしても不安を否めない。何よりも前回と異なり、健康だけは留意しなければ。

展示会は来年の8~10月までの期間を想定しています。

15年前、精一杯苦労して建てた樹下美術館。

拙くも我が作品を、一度は架ける我が儘を叶えたい、と考えている次第です。

強風の大潟漁港 スタンプラリーのお客様。

穏やかな秋空が続いていたが、よい顔ばかりしていられないということか、昨日は終日荒れた。ただ雨は降らずに陽が射したのは有り難いことだった。

午前中に来年秋に予定している拙作品展のために下絵を描いた。相変わらず椿で、この度は縦位置で白ツバキを試みた。

晴れていて強風と言えば雲か海。午後大潟漁港へ向かった。

昔であれば車から出て下から撮ったけれども、昨今の横着から車中で構えた。そのせいで波の迫力はいまいちだった気がする。

ところで春ののんびりした波はなんと根気の良いことと感心する。だが秋の荒海も、よくもまあ飽きもせず激しく打ち続けるものだと思う。

一方波からすれば、いつまでもレンズを向ける私こそ、なんと暇な人間、と思っているかも。

海を終えて美術館へ。

今夏ころから美術館や博物館などの施設利用に「スタンプラリー」が適用されている。県内で参加している54の施設には無料また一部割引で入場できる。

後にこちらがまとめて利用者様の所有番号などを事務局に報告し、かかった費用が入金される仕組み。新潟日報社が事務局となっている。

この試みのせいであろう、当館でも展示をご覧になるお客様が確実に増えている。文化施設を訪問される方が増えるのは非常に良いことで、私達にとっても有り難い。

現実に利用される制度の反応。大げさに言えば、この方面の高まりは国の力に寄与するに違いなく、まれに見る良い試みではないかと心底から感心している。

私が美術館に居る時、長岡市からと仰る若い方が見えていた。小さな当館は直ぐに見終わる。お声を掛けると今日のラリーはここが最後と仰ったので簡単に作品の説明をさせて頂いた。とてもよく聴いて頂き有りがたかった。上越は観るところが沢山あってと仰った。

一般にラリーの皆様は一日で多くの施設を回られるため、見終わると次へ急がれる。本日お会いした方はカフェも寄って下さり、ゆっくりされたとお聞きした。リピートしたいと仰ったそう、ぜひまたお寄りください。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月