樹下だより

6月の草地と雲と夕暮れ、それに電車。

雨が降らず良い季候の日が続いている。

本日土曜日午後から曇り空が次第に明るくなり、雲が賑やかになった。

樹下美術館隣の草地は、一面にブタナの黄色い花がきれいだった。

樹下美術館隣の草地は、一面にブタナの黄色い花がきれいだった。

同じ外来種でも花が小さなブタナは大きい金鶏ギクよりそれでも景色が良い。旺盛な繁殖力で随所の草地を我が物にしている。

日が経つにつれ花がしぼみ、白い穂(綿毛)に変わりつつあり、眺めとしては悪くない。。

さて陽が傾き始める頃、西の空に光のスジがクシ状に現れていた。

雲による光芒だと思っていたが、太陽から離れた所から始まっている。

するとスジ雲ということになるが、こんなに強いコントラストで直線的なのは初めて見る現象だった。どう説明されるのだろう、分からない事が多くて困る。

大きな夕焼けのスポットライトの中からほくほく線の電車が現れる。

大きな夕焼けのスポットライトの中からほくほく線の電車が現れる。

半円の夕焼けはたまに見ますが、不思議といえば不思議。

午後1時から5時までの四時間の営業ですが、ぽつぽつとお客様に来て頂き、展示をご覧になったり、風が通るカフェやベンチでお茶を飲んで頂きました。

皆様有り難うございました。

水浴びするシジュウカラの若鳥。

さすが長袖はかなわない、という暑い日。庭をいじるので出始めた蚊に用心して仕方無く長袖。

昨日セキレイの求愛でしたが、本日はシジュウカラの水浴びです。庭の水鉢に次々4羽が現れました。

集まったのはいずれも口ばしに黄色味が残る若鳥でした。

一昨日、親から給餌を受けていた兄弟姉妹でしょうか。

そうだとすると、もう自立?水浴びはいいとして自分で餌が獲れるのでしょうか。

モニターを見ながら撮っていましたが、親鳥は現れませんでした。

この子たちは本当に自立したのかもしれません。

一方親は再度身ごもり、二回目の産卵の備えに入ったことも考えられます。

巣作り、身ごもり、産卵、抱卵、孵化、餌運び、巣立ち、木立での給餌、子の自立、すかさず二度目の身ごもり。

何という親であり、子でしょう。

見ていると支配と服従もなく、組織だったものも、税金などもちろんありません。

厳しい自然に甘んじ、夏冬に耐え秋を楽しむ鳥たち。

可愛いので沢山出しました。

ちなみに、子達は親が教えなくても、自然に水浴びをするようになります。

数ヶ月後ほかのグループも入れて、十数羽で水浴びにくれば最高ですね

本日ご来館の皆様、まことに有り難うございました。

お陰様で樹下美術館としましては、順調なスタートだと思っています。

コロナウイルスに対しましても、気を使って頂き深く感謝しています。

清々しい風光のなかで。

本日ご来館いただいたお客さま、有り難うございました。足元、空とも良く、過ごしやすい日でした。

館内の展示はおおむね好評で喜んでいます。

以下は本昼の庭です。

庭の良い場所に色新たに掘川紀夫さんのテンセグリティが爽やか。

庭の良い場所に色新たに掘川紀夫さんのテンセグリティが爽やか。

ご近所の方が竹垣を作って下さった。これまでは牧場の柵のようでした。

ご近所の方が竹垣を作って下さった。これまでは牧場の柵のようでした。

界隈の方たたちは本当に器用です。

陶芸ホールの真裏に、テーブルと3客の椅子を置く予定です。

陶芸ホールの真裏に、テーブルと3客の椅子を置く予定です。

椅子を出してコンクリ-トを打つ広さをみたところです。

田んぼと庭がよく見える、一番良い場所かもしれません。

(この写真は一昨日の開館準備の日に撮りました)

木々の中からさかんにチーチーと鳥の鳴き声が聞こえました。

木々の中からさかんにチーチーと鳥の鳴き声が聞こえました。

目を凝らすとシジュウカラの親子でした。

給餌をしながら巣立ったヒナ(矢印)に自立を促しているところです。

あの灯りの中で育ったヒナでしょうか。この時期、栄養たっぷりのヒナに比べ、重労働の親の方が小さく見えます。

いずれ水浴びにも訪れることでしょう。

お客様には、不安定な感染症を気遣いながら過ごして頂き、とても感謝しています。

当館にしては順調なスタート 高速道路沿いのウノハナとノイバラ。

東京が新型コロナウイルスに対する警戒水準を2に下げた。奇しくも樹下美術館はその日に開館となった。

毎年初日の入館者は少なく静かに始まる樹下美術館。今年は15人様の出発となった。制約の中での出発にしては、ほどよいことと思った。

さて本日美術館から仕事場への道で、高速道路の土手に咲く白い花に眼が止まった。

ウノハナとノイバラだった。みどり濃い草木の土手の至る所から波しぶきのよう咲く花に涼しさを覚えた。

以下はウノハナ。

びっしりと花がつくウノハナは、確かに垣根の花に相応しい。

びっしりと花がつくウノハナは、確かに垣根の花に相応しい。

樹下美術館にもあるが、わずか幅1メートルほど。

大叔父が作曲した「夏は来ぬ」。あの清々しくも高らかなメロディをくちずさみながら、仕事場へと戻った。

ウノハナに混じってノイバラが咲いていた。一帯に自生のものがあるので植栽されたのかどうか分からない。

見おとされがちだが、近づくと大変可愛い。

見おとされがちだが、近づくと大変可愛い。

やや驚いたことに薄いピンクのものが一株あった。

やや驚いたことに薄いピンクのものが一株あった。

園芸種といえるほどきれいだった。

本日開館でしたが、北九州の事などを考えれば、まだ油断はしないほうが良いようです。お客さまにはマスク、手消毒、椅子を離すなどお願いしていますが、皆様は自然に応じられたと聞き、有り難いこと、と思いました。

お越し頂いた皆様あり難うございました。

宮崎館長様と館員さま、いつも早々に有り難うございます。ご本有り難うございました、まもなくですね、ぜひ伺わせてください。

樹下美術館は明日午後から開館です。

日中はおおむね曇りの日曜日。

明日から今年の樹下美術館が始まります。文字通り〝いよいよ〟あるいは〝ようやく〟という感じです。

およそ半年の休館などは未経験。果たしてお客さまは覚えて下さっているだろうか、来てもらえるだろうか、とやはり心配しています。

6月は午後1時~5時の開館ということで、どうか宜しくお願い致します。一通りのウイルス対策に加えカフェも飲み物とお菓子・ケーキ類だけで、本当に申し分けありません。

手前味噌ですが、展示と庭、それに食器を少々頑張りましたので、どうかお許し下さい。

本日芝を刈ってみましたところ、まだら模様が現れました。

本日芝を刈ってみましたところ、まだら模様が現れました。

毎年のことですが、伸ばしすぎたようです。

また手当をしていきたいと考えています。

本日曇りの空は夕刻に茜が射し、いっとききれいになりました。

明日のお天気は一日中曇りということです。来週は晴れたり曇ったり、時に雨が混じるか、という予報です。

いろいろなお天気の樹下美術館をお楽しみ頂けたらと、思っています。

「どうか宜しくお願い申し上げます」

今年仲間入りしたカフェの器です。

14年目になる樹下美術館。今年はカフェの器を一部入れ替えました。

以下のようにイギリスはシェリー社の3客、バーレイ社の2客、ドイツのマイセン社の2客です。

シェリー社のクイーンアンタイプは1929~30代のアールデコ調です。

シェリー社のクイーンアンタイプは1929~30代のアールデコ調です。

バルーンツリー(1客)

同じくクイーンアンですが、呼び名が分かりません(2客)。

同じくクイーンアンですが、呼び名が分かりません(2客)。

とてもすっきりした印象です。

同じくクイーンアンタイプのレッドデイジー(1客)

同じくクイーンアンタイプのレッドデイジー(1客)

ワンポイント、オレンジ色の花が効いています。

バーレイ社のブルーキャリコのカップ&ソーサー(2客)。

バーレイ社のブルーキャリコのカップ&ソーサー(2客)。

日本で言えば染め付けの器ですね、落ち着きます。

長く人気を保っているマイセンのピンクのバラのシリーズ(1客)。

長く人気を保っているマイセンのピンクのバラのシリーズ(1客)。

ペインター職人たちの手書きにより絵付けされています。

同じくマイセン、ベーシックフラワーシリーズのカップ&ソーサー(1客)。

同じくマイセン、ベーシックフラワーシリーズのカップ&ソーサー(1客)。

上掲と同じく深い皿が落ち着きます。

6月のひと月間の樹下美術館は、午後だけの開館です。カフェのメニューもケーキと飲み物に限定させていただいてスタートです。

緑の庭を眺めながら、新しく仲間入りしたカップなどで楽しくお過ごし下さい。

今度こそ開館その2 齋藤三郎(陶齋)の「椿と梅 」。

昨日は今年展示の倉石隆作品を紹介させて頂きました。続いて本日は齋藤三郎(初代陶齋)の陶芸作品です。

3月~7月の前半を「陶齋の椿tと梅」展にいたしましたが、コロナに対応し休館のままに二ヶ月半が経ってしまいました。

あと二ヶ月、本日展示25点の作品から一部をご紹介させて頂きまます。

陶芸ホールを入ってすぐ左の展示です。

陶芸ホールを入ってすぐ左の展示です。

手前に色絵の椿文壺、向こうは赤絵の椿詩文壺と椿文の筆および香盒です。

民芸の味わいを有する鉄絵椿文皿。上越市における比較的初期の作品です。

民芸の味わいを有する鉄絵椿文皿。上越市における比較的初期の作品です。

色絵椿文壺。昭和40年代、華やかな椿樹を大らかに描いています。

色絵椿文壺。昭和40年代、華やかな椿樹を大らかに描いています。

梅文のペンダントヘッドと香盒。

梅文のペンダントヘッドと香盒。

師である富本憲吉の梅が継承されています。

香盒は初期、ペンダントは中期に相当する作品です。

手前の酒器は赤地に金彩で梅の枝が一面に描かれています。

手前の酒器は赤地に金彩で梅の枝が一面に描かれています。

向こうの鉢は椿樹を梅が囲む大胆な意匠です。

ともに中期に相当する晴れ晴れとした作品です。

向こうは梅枝をあしらった皿6枚。

向こうは梅枝をあしらった皿6枚。

手前は最初の師・近藤悠三の赤絵と呉巣の描き分けによる梅枝の鉢。

見込みの文字は「壽山萬丈高」でしょうか、参考として展示いたしました。

寿山といいますと、師・近藤悠三に続き、若き陶齋が腕を振るったのが「壽山窯(じゅざんがま)」。

宝塚市雲雀丘で、サントリー創業者・鳥井信治郎が有した窯です。

梅は二人の師、富本憲吉および近藤悠三が好んで描いたモチーフに習って描かれています。椿は、上越市寺町に窯を開いてから独自に創り出した文様で、長く好んで描き、多く愛されました。

時代により花の形状が変わりますし、中頃からは椿樹も描かれるようになりました。

陶齋作品の前期は地味めで一種民芸風、中頃から色数が増えて華やかなになる傾向が見られます。ご自分の好みを考えながら、どうかご覧ください。

本日はスタッフで展示準備と庭仕事でした。午後にはコロナの対応を皆で確認をしました。

以下は作業の一部です。

当初から庭にトクサの一角があります。

当初から庭にトクサの一角があります。

常緑性ですのが、細いため冬期は雪でバラバラに倒れます。

それで初冬に短く刈ります。

不思議な事に、冬を越すと上部が枯れて白くなり、見た目が良くありません。

それで本日、皆で上の枯れた部分を取り去りました。

それで本日、皆で上の枯れた部分を取り去りました。

大変でしたが爽やかになりました。

まじっている植物はこの場所が好きなリンドウです。

〝良い季節になりました〟

こんどこそ開館その1 倉石隆の展示。

しばしば湿気を感じる日があり、早くも夏の気配。

人により着ているものが色々なのが面白い。私はまだ時にチョッキが必要で、ひと様のように半袖は無理。

かって書いたように思いますが、昔から一年で一番好きな月が6月でした。

生き生きした樹木と多彩な花々、穏やかな日射しに清々しい風と雲。

梅雨の初めの頃までの自然は、生気と調和がみなぎり、特別なことが無くても、ある種しあわせを感じます。

以前はもっと6月に拘り、2007年の樹下美術館の開館はぜひ6月にと進めたほどでした。

ウイルスパンデミックに見舞われた今年、奇しくも開館が6月1日となりました。まだ曲折があるかもしれませんが、どうか良い月であれば、と願っています。

今後数日は、あらためて展示やカフェなどのお知らせをさせていただきたいと思います。

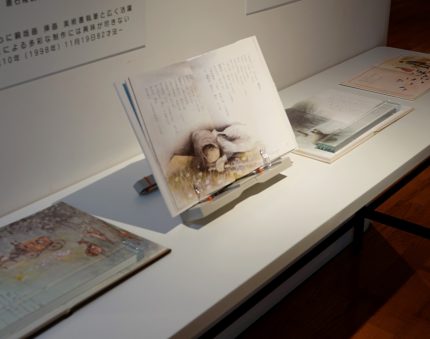

本日は絵画・倉石隆の展示についてです。今年は「細長い絵と本」です。

正面に油彩「イブ」「黄昏のピエロ」「晩夏(向日葵)」「悲しみの像」「ネグリジェ」の5点を掛けました。好評だった昨年を継続しました。

今年の新機軸は倉石隆が挿絵や表紙として携わった本の展示です。狭いスペースですが、5つのテーブルを用意し21冊の関連した本を並べました。

5点の細長い絵。

5点の細長い絵。

過去に展示した中から特に細長い作品を架けてあります。

倉石隆が本に携わった時代はモノクロ(白黒)からカラー版への移行期でした。

倉石隆が本に携わった時代はモノクロ(白黒)からカラー版への移行期でした。

開館以来、関係書物を集めました。まだ十分ではありませんが以下のタイトルで21点を展示致しました。

「不良少年」「一切れのパン」「小公子」「ふしぎな球」「金色のあしあと」「うつくしいおくりもの」「魯迅」「ちきゅう」「人形使いのポーレ」「黒森へ」「森の少女」「十五少年漂流記」「下北半島の風」「罪と罰」「カラマゾフの兄弟」「従姉妹ベット」「二人のイーダ」「ドレミファランド」「ひかりのくに」「宝島」「しあわせの王子」

です。

展覧会出品にみられる油彩の人生への自己表出、対して読者への思いやりに満ちた挿絵・表紙作品。

芸術家が生きるために費やす心の深さを、どうかご覧下さい。

油彩と挿絵。形は異なりますが、生きることへの〝寄り添い〟が共通しているのではないかと思っています。

デッサンを極め、人物画を追求した倉石隆にとって、書物の挿絵は性に合っていたにちがいありません。

長くお待たせ致して申し分けありませんでした、6月1日開館です。

新型コロナウイルス感染拡大に対しまして、3月15日の開館予定日を長々と延長してきました樹下美術館。

多くの県で新規の感染報告がゼロになり、それが続くようになりましたので、

●樹下美術館は6月1日(月曜日)に開館いたします。

昨年閉館の12月15日から数えますと、ほぼ半年お休みしたことになります。

新たな状況下の開館を迎え、スタッフとともに展示、カフェ、庭などのチェックをして、来る6月1日開館という次第です。

以下に今年の概要をお示し致しました。

●小規模ながら感染は続いています。辛いあと戻りにならないよう、用心をしながらのスタートです。

●7月からこれまでのように午前10時~午後5時まで開館、カフェのメニューも以前に戻る予定です。

色々申し分けありません、どうか宜しくお願い致します。

開館を願って&本日の庭仕事。

早々に休館を決め、未だそれを続けている樹下美術館。

大げさに言えば、明後日25日、予定通り一人で諮問委員会をひらき、6月1日開館を決める手順にしています。

あまりの慎重さですが、三ヶ月余、本業で味わった何とも言えない緊張感は簡単に収まるものではなく、用心深くなってしまいます。

5都道府県が解除されても、拡大当初はこの程度の水準だったことを考えれば、そう安心はできません。

いずれにしましてもこのウイルスの未知性を前提に、慎重に歩むほかありません。

本日は伸びやかな雲景色、気持ちの良い空でした。妻は一カ所目の芝生のバラを植え終わり、二カ所目の仕度でした。

私は頸城園芸のあるじに聞いたように、終わったクリスマスローズの根の周囲をほぐすように施肥をしました。来年の大株を夢見て行った次第です。

いずれも拙い仕事ですが時間を忘れます。

樹下美術館の開館前から頑張っているメアリーローズ。

樹下美術館の開館前から頑張っているメアリーローズ。

この花に被さるように伸びてきた木の枝をすっかり払うと

気持ちよさそうな表情になりました(今夕の様子です)。

東京都などの解除を心待ちにしています。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月