樹下だより

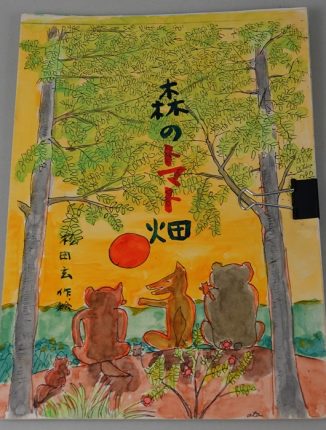

森のトマト畑 その1。

新型コロナウイルス感染対応に準じ、なんとか休館中の樹下美術館。

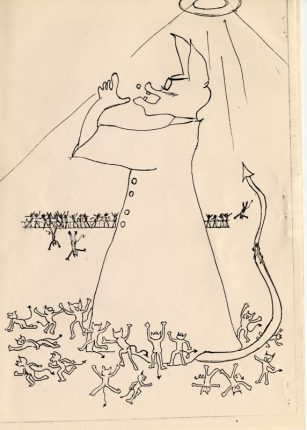

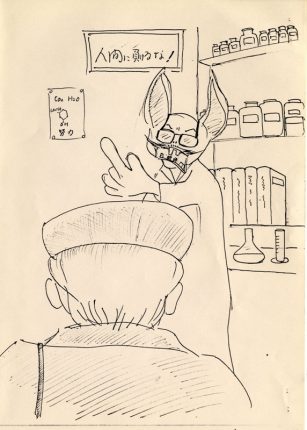

お詫びのひとつとして、誠に恥ずかしいのですが1982~83年ころの自作「ばいきんきち」を掲載させて頂きました。

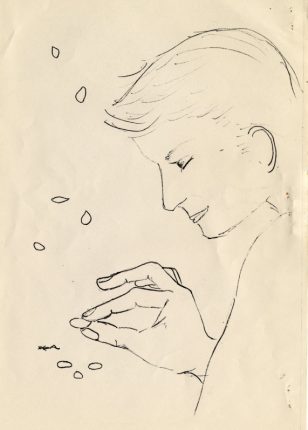

同じ頃もうひとつ「森のトマト畑」を書きましたので、本日懲りずにその前半を載せてみました。当時文は原稿用紙にボールペンで書き、絵は半紙に水彩を施しました。

長年経ち、一定の語句を添削しています。また表紙を替え、新たに後半の挿絵を用い、タイトルはパソコンで上書きしました。当時多くの漢字にルビをふり、一応小学校低学年の娘向けに書いていました。

1 はじめに

今日は、むかし私がお山を歩いていたときに見つけたトマト畑のことをお話しましょう。

あつい夏の日でした。わたしはとおい所にあるお山をあせをかきかき歩いていました。うすぐらいお山の森に小さな空き地がありました。

おどろいたことに、そこにまっ赤にじゅくしたトマトがたくさんなっていたのです。あついひざし、かわいたのど。そのとき、がまんしきれず一つもいで食べたトマトのおいしかったこと。でもなぜ、こんな山のおくにりっぱなトマト畑などがあるのでしょう。私はわけが知りたくて森のおくへはいっていきました。

森にはいろいろな動物が住んでいました。動物たちはリスもクマもテンも、タヌキも野ネズミも、キツネもみなつやつやと毛なみが良く、とてもじょうぶそうでした。元気なのは、おいしいトマトを食べているせいにちがいない、と思いました。

私は動物たちに、どうしてこんなところにりっぱなトマト畑があるのか、わけを聞いてみました。

すると年よりクマのマーグじいさんが、「こちらへいらっしゃい」といって、じいさんお気に入りの木のあなぐらへつれて行きました。

「じつはあのトマト畑にはわけがあってのう、ひとつ聞いてみるかい」といって話してくれたのがこのお話です。2 うすぐらい森

動物たちの森はむかしからひあたりが悪く、とてもくらかったのでした。そのためみんなはよく病気になりました。それで動物たちはもっとひあたりが良ければなあ、といつもねがっていました。ある日、村からいちわのカラスが森にまよいこんできました。カラスはみんなから明るい森のねがいをきくと、

「それなら私が空をとんで、太陽のひとかけらをとってきて森を明るくしてあげましょう」といいました。

みんな大喜び。くちぐちに「カラス君、おねがいします」とたのみました。3 がんばりカラス

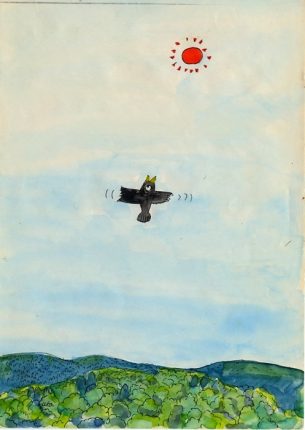

雲ひとつないたいそう良いお天気の朝、

「では行ってきます」

動物たちにみおくられ、カラスは大空めがけいきおいよく飛び立ちました。

パタパタパタ、パタパタパタ、、、。カラスはいっしょうけんめいはばたきました。

でもとんでもとんでも、太陽は高い空の上。がんばりつづけたカラスでしたが、夕がたまでにようやく低い雲の下までしか行けきませんでした。太陽はどんどんしずんでいきますし、羽もすっかりつかれてしまいました。とうとうカラスはあきらめて、地上にまいもどりました。

それからあくる日もあくる日も、カラスはとびたちましたが、うまくいきません。

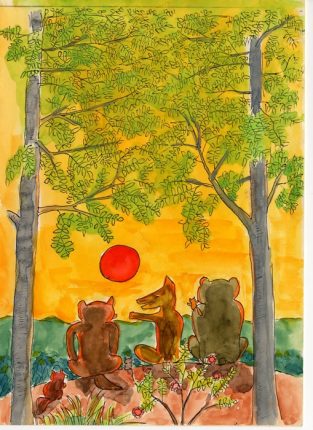

そのころ森では、動物たちがなかなかかえってこないカラスのことをしんぱいしていました。

「太陽はあついからなあ、カラス君、おおやけどをしてしまったのでは」

マーグじいさんはしんぱいそうです。

「空をとべるカラス君だ、きっと太陽をとってきてくれるよ」

小リスはカラスをしんじているようでした。

「もしかしたらカラス君、太陽をもちにげしたのでは」、キツネはうたがっているみたいでした。

それでも夕方になると、みんなでお山のてっぺんにすわって、カラスの帰りをまちました。4 こまったカラス

ところでカラスはどうしていたのでしょう。

なんどくりかえしてもうまく行かないカラスは、しょんぼり村はずれの道をあるいていました。

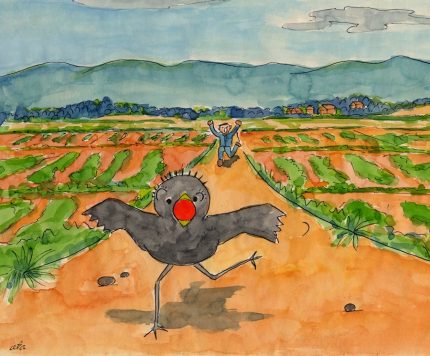

「このままでは森にかえれない。こまったなあ、カアー」と空を見上げてなきました。しばらく歩いていると、広いトマト畑が見えました。まっ赤にじゅくした大きなトマトがたくさんなっています。おなかペコペコのカラスは一つをもぐと、モグモグ、むちゅうになって食べました。

「あーあ、おいしかった」カラスはようやくひといきつくことができました。

そしてもう一つ食べようとトマトをくわえたとき、

「コラー、いたずらカラスめー!」

大きな声がしておひゃくしょうのとくべえさんが走ってきました。

カラスはトマトをくわえるとスタコラ、スタコラはしってにげました。ようやく草むらへとにげて、ひとやすみ。

くわえてきたトマトを食べようとしたとき、

まてよ、太陽がとれないなら、かわりにこのおいしいトマトをおみやげにもってかえろう。そしてみんなにわけを話して、あやまろうと思いました。

その夜カラスは、トマトをわきにおくと、ぐっすりねむりました。

申し分けありません、後半へ続きます。

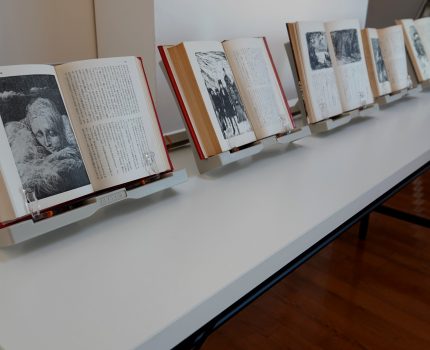

これが当時の表紙。

これが当時の表紙。

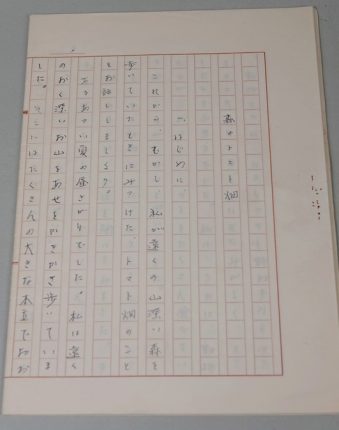

いつでもコピーできるように、原本は閉じずにクリップで止めていました。

文の原稿用紙。

文の原稿用紙。

こどもたちなどに上げる時はこれをコピーし、

挿絵のコピーをはさみ表紙のコピーを乗せてホッチキスで止めました。

10部ほど作りました。当時白黒のコピーが普及しはじめていましたが、私が知る限りカラーコピーは新潟市の印刷屋さんが扱っていてそこへ持参しました。一枚800円だったと記憶しています。その後カラーコピーは急速に普及しました。

三密 淡交 自分を消す。

長年どちらかというと賑やかな所は苦手で静かな場所と時間が良かった。

30代のころ、近しい人が、春の連休の軽井沢について〝まだ賑やかではないのでイヤだ〟と話した。

アララ、春の軽井沢は静かで新緑、それなりに良いのに、と思ったが、人の好みは如何ともしがたいので、〝そうですか〟とだけ言った。同じ一万円でもお札1枚より一円玉1万個を喜ぶようなものかな、と思った。

そんなわけで外出となると近郊の静かな里また里山、柿崎海岸あるいは自然公園などで十分楽しめている。ましてお隣の妙高、柏崎や糸魚川の市へ出かけたならば旅情十分で、自然も風物も外国へ来たように心奪われる。

慣れた所も季節ごとに花鳥風月は異なり、毎日毎分雲と日射しは変わる。ましてカメラを持参するようになってから、なにかしら初めての草花や鳥に出合えるようになった。さすが連日は飽きるが日を変えれば基本同じ場所で一向に差し支えない。

もしかしたら自分は忘れっぽいので何を見ても面白いのかな、と思うことがある。ほかに迷惑をかける事でもないので、まあいいか、と深く考えないでいる。

そもそもこの年になると〝ある程度健康であれば生きているだけで満足〟という道理も働くのだろう。

「三密」

世が世なら、これは空海が説いた「身」「口」「意」、三つの本意(加持)だった。それで字面をみれば宗教的あるいは哲学的な雰囲気を漂わす魅力的な文言に見える。だが今日、新興感染症対応の基本として登場したのは密閉、密集、密接を三密として避けようと、いうもので偶々同じ文字になっただけのことである。

さてよく見れば現三密を避けるのは、親友もいない、酒も飲めないことなどから、およそ自分の性に合っていると捉えている。ただし密閉から開放され静かな戸外へ出ることだけは許して貰いたい。

普段仕事上密接する機会は多く、今日皆様とは相当距離を意識するようになった。逆に皆様の方から私との距離を置こうとされる態度に接することがあり、三密の行き渡りに感心している。ただ三密の励行は行政の力などではなく、ウイルス自身の強大さがさせるものであり、そのことだけは肝に銘じなければならない。

はたしてこれが何時まで続くのか、以前触れたように当面新しい文化として親しむことになりそうだ。

「淡交」

昭和62年初夏に入門した裏千家茶道の同門組織に「淡交会」があり、不肖永久会員の末席を汚している。人との距離、あるいは密接度に関して良い言葉がある。

〝淡交会」とは、十四代家元淡々斎宗匠の斎号に因み命名されたもので、荘子の「君子之交淡若水」 (君子の交わりは、淡きこと水の若し)に典拠するものです。

淡々としてあたかも水が流れるようになにごとにも執着せず、 どんなときにも感情に流されない平常心の交わりを意味し、茶禅一味の精神を根本とします。」、とホームページにある。

人はじめ万物との交わりについて述べられているのだろう。原典には続きがあり「小人の交わりは甘きこと醴(あまざけ)のごとし」と述べられるので、淡きことの価値がいっそう分かりやすくなる。

ところで世間には、ある種の話題になると反射的に激しい感情を込めて人や他国を非難する人がいる。見ていると喧嘩そのものとして写る。

自分を愛する余りであろう、心中休むことなく喧嘩が行われているのではと想像される。ご自分の正義とはいえそのような言説を耳にすると、立派な人なのにと、悲しい気持ちなる。

この点禅味が原点の淡き交わりは理にかなっている。

一昨年4月、お家元がお正客の八畳間の席でお点前をさせて頂く機会に恵まれた。

所作を分けたり繋げたり、人にも観ててもらったり、イメージトレーニングを入れつつ徹底して稽古をした。

最後の方になって、良いお点前とは〝自分が消えてしまうこと〟ではないかと気がついた。すべてそのための稽古だったのかと振り返った。

心配をよそに本番では、水のごとく淡く振る舞えたやに思われた。その時不思議な有り難さで夢心地さえ去来し、あとで家元から暖かなねぎらいを受けた。

但しもう一度それを行えるかと問われれば、今後の稽古(修業?)次第としか言えないのが情け無い。

さて、以上何からこのようなことを書き連ねたのかよく分からなくなりました。昨日日曜日は頸城区にある「大池いこいの森公園」へ出かけた事、それを三密の一つとして言い訳をしたかったからのようです。大変長くなりました。

当日の花鳥などの写真は次に掲載させてください。

無念の休館中 直江津の五智公園を歩いた。

3月15日予定の開館日から間もなく一ヶ月が過ぎようとしている。広がる新興感染症をみるにつけ、残念だったが休みにして良かったと思っている。

詳細を把握している訳ではないが、首都をはじめ国内の美術館、博物館の少なからず数は休館になっている。

延期後の再開を4月中とした所はまず無理ではないだろうか。8月31日までを設定している所があり、この方が無難なのかと思案する。

公立や大企業と異なり、樹下美術館は三ちゃん経営も及ばぬ弱小で基盤は弱い。開館していたなら、ニュースに一喜一憂し、心安まる暇はなかったにちがいないと振り返っている。

それにしても齋藤三郎、倉石隆とも今年の展示は面白く仕上がっていたはずと自負していた。無雪のおかげで庭はいつもより念入りに仕上がり、カフェはシェリーとマイセンセンを買い足し、妻は新たなメニューを考案して備えた。さらに新機軸の月1回の呈茶の準備は張り合いだった。

現在、暖かな日などは皆様のお顔を思い浮かべながら無念を噛みしめている。

昨11日(土)および本日日曜の週末は五智公園と頸城区の大池憩いの森公園を歩いた。上越市の現状なら健康のため外気と適度な運動は意義あろうと考えている次第。

以下昨日午後の五智公園散策から写真を掲載いたしました。

展望台へ向かう道での写真です。

オヤマボクチの枯れ花。

オヤマボクチの枯れ花。

秋は女王様のように咲いているが、春の姿は過剰なほど悲劇的。

野山は下草、低木から緑が始まる。

野山は下草、低木から緑が始まる。

大きな木立はまず彼らに日光を与えてから新緑を展開するつもり?

広大な公園は路傍の手入れが行き届き、陽を浴びた草花が情緒良く咲いている。

美術館へ帰ると餌台にスズメが沢山きている。

美術館へ帰ると餌台にスズメが沢山きている。

今冬は極めて温暖だった。

それで鳥たちは例年より数を減らさずに済んだのではないだろうか。

大池憩いの森の分は明日掲載させてください。

訪ね来る人影もなし樹下の庭 花や小鳥、そして歌 全てはPCR次第。

本日水曜日の暖かな日は午後から施設の回診。帰路、樹下美術館へ寄った。妻が手入れをしていた庭を見てまわった。

精一杯咲いてみせてたソメイヨシノ。

精一杯咲いてみせてたソメイヨシノ。

屋根に雀のつがい。矢印に毎年使用される巣がある。

屋根に雀のつがい。矢印に毎年使用される巣がある。

今年はこのつがいが確保したらしい。

ルルリリ、ルルリリと松田聖子の歌のように鳴くカワラヒワ。

ルルリリ、ルルリリと松田聖子の歌のように鳴くカワラヒワ。

ただし顔はこわもて。

訪ね来る人影もなし樹下の庭 相手になりたや花や小鳥の

トゥルリラ、トゥルリラの松田聖子さん。

maj7thコードの詩情が多用される聖子さんの歌。この曲でも効いていました。

本日国内で、あらたに新型コロナウイルスの感染確認が503人となり、はじめて500人を超えたという。最も多かった4月4日の365人から一気に飛躍している。偶然ではないとすると一挙拡大の懸念がある。

一方、この急拡大は、突然PCR検査を拡げた結果の可能性が考えられ、ようやく実態に近づいたのかもしれない。新型コロナウイルス対策で何かと出遅れが指摘されたが、PCRの遅れがすべの始まりである。感染症対策のイロハの「イ」に目をつむり、後ろを向いて「医療崩壊を招く」とまで雑言を浴びせられた基本検査PCR。診断の手がかりを失った暗闇ではまともな疫学も診療も成立しない。事態は医療を離れ、陳腐なカオスと化した。

初めにクルーズ船でなけなしのキットを使い果たしに近い状態にしたのも痛かった。

首相は直近の会見でPCR拡充のテコ入れを表明した(今度こそ本気と期待したい)。まだ遅くは無い。精度の高い事実に基づくなら、如何なる悪材料が出ても有意である。合理的な分析・検討に沿うなら対応が可能である。またその発表にも自信が持て、結果としてパニックの総体は逓減し、真摯な国民は要請に応えるだろう。

緊急事態宣言の真の勝負はPCRから始まる。金と手間は掛かるが総力を挙げて取り組み、遅れを取り戻してもらいたい。

キットが余れば窮している国々を支援すればいい。

得意の経済面はそれこそ存分に実力を発揮してもらいたい。

当分、樹下美術館は休館いたします。

昨日、東京都における1日の新型コロナウイルス感染者が100人を越えたと報道されました。

延期させて頂いていた樹下美術館の4 月6日開館の可否判断の一つに「東京都の緊急事態宣言」を挙げていました。

きわめて個人的な見解ですが、東京はじめ国の事情は緊急事態に準ずるものであろうと考えるに至り、

まことに残念ですが、来る6日の開館を当面延期することに致しました。

ささやかながら美術施設を営む者が、自ら門戸を閉ざすことには誠に忍びがたいものがあります。

一方決定について逡巡し、遅らせましたことを大変申し分けなく存じます。

お客さまおよびスタッフ、さらに地域の皆様の健康を最も優先すべきものとしての対応でした。

これまでお世話になった皆様のお顔を思い浮かべながら、いっそう充実した再開に備えたいと考えています。

望むらくはいずれ開館のとき、ともに元気にお会い出来ますこと、ただ一点です。

どうか宜しくお願い致します。

〝ご一緒に頑張りましょう〟

ほぼ展示準備を終えた 近隣の自然 特攻準備? 間もなく発表?

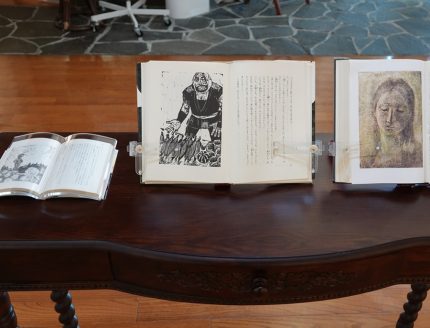

昨日は午後休診の木曜日で、齋藤三郎の陶芸作品を展示準備した。

「陶齋の梅と椿」がきれいに並び、室内は一見春でいっぱいになった。

手前味噌とはいえ、絵画ホールの22冊の本といい、館内にはある種迫力が漂っている。

一通り終えると、貴重な晴れ間、近隣の林へ鳥を探しに行った。

細い波状雲が空を埋めている。

細い波状雲が空を埋めている。

爽やかな眺めだが前線の前触れと言われている。

雑木林の流れ。

雑木林の流れ。

小さな流れながら気に入っている。自然に見えるが手入れされていた。

天ケ池。

天ケ池。

今冬の小雪にもかかわらず水は満々とある。

上越市大潟区は大小多くの湖沼がある。

天ケ池と蜘蛛ケ池は道と畑を挟んで隣り合っている。

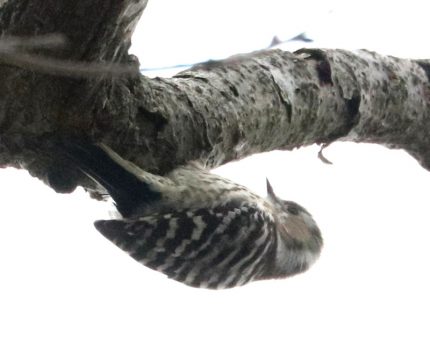

天ケ池湖畔の砂利道を歩いていると初めて見る鳥に出合った。

上掲2枚は初めて見た鳥。調べるとミヤマホオジロだった。

上掲2枚は初めて見た鳥。調べるとミヤマホオジロだった。

頭部を中心に黄色と黒の色分けはとてもおしゃれだ。

飛び立った野鳥は追わずに待っていると戻ってくることがある。雀より素早く飛んだので待っているとやって来た。砂利道で餌を探すのをなんとか撮らせてもらった。

長生きは良いこと、という考えをコロナウイルスが曇らせる。

初めての鳥をレンズで追いながら、ああやはり良いことだと思い直した。

結局コロナを試練と考えることにしようと思った。

それにしても東京はじめ大都市の状況には何とも言えない危さを感じる。

このところ休みであっても1日に何度も手を洗い、何度も洗顔し、何度も歯磨きをする。

上越市で公式な感染者の発表はまだないが、私の外来でさえ緊張させられる方が混じる。

すでに何人かの方には翌日電話をして状態を確認した。

いわんや現在当地の病院にかかる見えざるストレスは並々ならぬものがあろう。

この先、実際に始まった場合、持ちこたえられるだろうか。

かって戦争で若い人が特攻に行った。

このたびのコロナでは、特攻として老医が前線に向かう場面を想定した方が良いかも知れない。

ぐずぐすのニューヨーク、たった2枚のマスクの日本、踏ん切りつかない東京、、、。

例によって精神論まで語られはじめた。

そもそも世界にはいわれるほどの体力は無かったのではという疑念がよぎる。

緊急事態宣言はすでに実施の具体的詳細を機密下に検討している最中と想像している。中央の検討のあと対象知事とのすりあわせが待っている。まもなく発表ではないだろうか。

これが試練で済むことを祈りたい。

日本に悪化はあるが、体型の要因などからアメリカのようにひどくはならないような気がする。

一つだけ危惧があるならば働き過ぎによる疲労であろう。

美術館コロナの春の薄化粧。

新型コロナウイルスに備えて、3月15日の開館を延長しました樹下美術館。

午後のみの開館、席数半減、滞在時間制限、メニュー制限、図書貸し出し中止、などを掲げての出発です。

小学校の始業が行われること、上越地域の感染が無い事などを条件に、4月6日に今年の開館をすることに致しました。

●文化庁のホームページには「文化芸術に関わる全ての皆様へ」という、,3月27日付け長官のメッセージがあります。

以下に最後の部分を引用しました。

〝この困難な時こそ、日本が活力を取り戻すために、文化芸術が必要だと信じています。

明けない夜はありません!今こそ私たちの文化の力を信じ、共に前に進みましょう。

宮田亮平〟●またドイツ政府は「アーティストは必要不可欠であるだけでなく、生命維持に必要なのだ」と述べ文化芸術面に大規模支援を表明しています。

不安のなか、このようなメッセージには勇気づけられます。

本日スタッフが館内外の清掃を済ませ、一緒に展示準備をしました。

以下におおむね完了した倉石隆の絵画コーナーの様子を掲載します。

中央に5点の細長い油絵を架け、

中央に5点の細長い油絵を架け、

手前に倉石氏が挿絵や表紙を描いた本19冊を展示しました。

16席から7席減らして9席にしたカフェ。

16席から7席減らして9席にしたカフェ。

陶芸室のテーブル席も8席→4席としました。

何度もお伝えしましたクリスマスローズが真っ盛りになりました。

何度もお伝えしましたクリスマスローズが真っ盛りになりました。

美術館コロナの春の薄化粧

色々考えてみましたが、相手は賢くて姿も見えない強力な魔術師。

混み合うことが少ない当館がいっそう閑散であれば、と妙なことを願っています。

残り少なくなった貴重な春を、こんな風に迎えるとは考えてもみなかったことです。

キーやボタンを押せば答えが出る生活で、すっかりご立派になってしまった私たち。

春で、レイチェル・カーソンの「沈黙の春」を思い出しました。

レイチェルを出すと、揚げ足取りをする人がいそうで、これまた悲しいのです。

来る4月6日の開館に際しまして。

「来る4月6日、今年の開館のお知らせです。」

感染症に対して以下のように配慮をいたしました。

●館内ではなるべく静かにお過ごし頂ければ有り難く存じます。

●カフェのお過ごし時間はおよそ一時間程度までにご協力ください。

お互いに予防を理解し、春の到来とささやかな文化に触れて元気を出しましょう。

本日の県立大潟水と森公園 4月6日に今年の開館を予定。

かろうじて雨をこらえていた本日土曜日日中の空、夜になりしとしとと降っている。

厳しさを増した東京のコロナの状況は、大規模な病院・施設の内部感染が報じられ、全体としての動静が気になる。

柏崎市以西の上越市および糸魚川市においては、依然として感染者の確認はない。この問題では、公の発表が実態を反映しているかどうか常に悩ましい。何となく疑わしい眼であたりを見る癖が付いてしまい、いかにも気が重い。

精一杯自己管理を続け、一定の行動規範に従う以外になさそうだ。逃げる訳にもいかず、これも健康維持の一つの形として、納得するので良いのかな、と考えている。

本日午後は大潟水と森公園を歩いた。このところヒマさえあれば公園に行く。寒暖の差が激しいので服装には気を付けなければならない。本日は、途中で小学時代の同級生に出合いほっとした。

騒然とした社会と異なり、公園の自然は確かな足取りで季節の歩みを刻んでいる。それらに触れると、混乱しがちなこちらの調子が整えられていく感じがしてくる。

タチツボスミレであろう、歴史ゾーンの一カ所に沢山咲いていた。

タチツボスミレであろう、歴史ゾーンの一カ所に沢山咲いていた。

潟の里ゾーンのミズバショウ。

潟の里ゾーンのミズバショウ。

さて間もなく4月になります。

新型コロナウイルスのため、3月15日の今年の開館を小学校の新学期の始業まで延期する予定としていました。

当地は4月6日がその日にあたります。感染の収束や安全宣言など宛になるものがありませんので、やはり随分悩みました。

しかし、

「こんな時だからこそ、ささやかな文化ながら、心のともしびになれば」、と考え開館を決めました。

事情が事情だけに、幾つかの事項に配慮し、普段と異なる形で始めたいと思っています。

ぎりぎりになりましたが、詳細は明日掲載致しますので、どうか宜しくお願い致します。

ばいきんきち その2。

長年書棚の隅っこでレントゲンのフイルム箱に入ったままだった「ばいきんきち」。原稿用紙の文字稿と画用紙のスケッチをコピーし、クリップで止めただけのものでした。5,6部つくり子供達と知り合いに上げて終了でした。

もう一つ、水彩で描いた「森のトマト畑」は少し面白がってもらいましたが、「ばいきんきち」は気持ちが悪いなど少々不評、ただゼガー博士は面白かったと言ってもらいました。

では続きです。

4きちの中

外からみると、ボロボロのれいぞうこのきちも、中はピカピカで、あちらこちらにライトもついていて、とてもせいけつになっていました。

小さなれいぞうこでもばいきんたちにしてみれば、巨大なきちです。何千何万ものばいきんがいました。プラスチックでで出来たろうかや、体育館、きょうしつ、びょういんがあり、沢山のいすとテーブルがおかれた食どうでは、ばいきんたちがにぎやかに食じをしています。

「ヘエー、たいしたもんだな」、感心して写真をとりました。

こんな大きなきちならば、きっとけんきゅうしつがあるにちがいない、と思い、一匹のばいきんにたずねてみました。

「その先を右に曲がった所だよ。しかし所長のゼガー博士は気むずかしいので有名だよ」と言われました。

でもぜひ博士にあって、ばい菌のひみつを知りたいと思いました。言われたとおりに行くと、けんきゅうしつがあり、決心してドアをたたきました。

5ゼガー博士

とびらをあけると、しけんかんやピペットにくすりビン、色々なおくすりやバーナー、さまざまな機械のほかメーターがいっぱいみえました。

白衣を着たばいきんたちがいっしょうけんめいしごとをしています。かべに「人間をやっつけろ!人間にまけるな!」という大きな字が書いてありました。

ゼガー博士はどこですか、と入り口でたずねると、

「一番おくにいますよ」とおしえてくれました。見ると黒いふちのメガネをかけ、ヒゲをはやし、耳が特別大きな博士がみえました。

こわかったですが、近づいて声をかけました。

「博士、私はばいきんしんぶんの者です。今年のばいきんのどくはどんなとくちょうがありますか」とたずねました。

博士はじろりとこちらを見ると、めんどうくさそうに、

「げりだよ、今年はげりさ」と答えました、

それを聞いてわたしは心配になりました。というのはげりをするとかぜは治るのに時間がかかるのです。

その時でした、博士はとつぜんこちらを向き

「君、君は本当の記者じゃないね。人間だろう」と言いました。

はっとして後ろへさがり、

「私はばいきんしんぶんの記者です」と言いました。

「いやちがう、君は記者のマークをつけていないし、だいいちくつをはいている。ばいきんはくつなどはかないもんだよ、それにしっぽもないじゃないか!」

博士はおこってどなりました。

私はにげようとすると、

「こいつは人間のスパイだ!つかまえろ」

博士がめいれいし、わたしはあっというまにしばられてしまいました。

6脱出

しばられたまま沢山のばいきんがあつまっている体育かんにつれてこられました。

「みんな良く聞け。こいつは人間だ。これからこいつに新しいどくをちゅうしゃしてじっけんをする」

博士は大声で言いました。

すると、

「ちょっとまってください!」

その時、こどものばいきんが足を引きずりながら出てきました。

「博士、このひとはいい人なんです」といいました。

道ばたで足の手あてをしてやったあのピノでした。

しかし博士はかまわず、「じっけんをつづける」といいました。

このままでは大変なことになります。

「まってください。私のポケットにいおしいおみやげが入っています。それをあげましょう」

とひっしになって言いました。

博士は私のポケットに手を入れると、ホメオスターを取り出し、「これはうまそうだ」と言ってのみはじめました。

するとくすりがきいて、博士はみるみる大きくなり、天井までとどくと、しまいにはれいぞううこいっぱい、ぎちぎちになってきました。

飲み過ぎです、もうはちきれそうです。

おどろいたみんなはきちを走りまわり、大こんらんになりました。わたしはポケットに残ったホメオスターを急いで飲みながら出口にむかって走りました。

「博士が爆発するぞ!」とみんなに声を掛けました。

やっとのことでそとへ出ると、私のからだはしだいに大きくなりはじめていました。

ドッカン-! 突然大ばく発がおこりました。

れいぞうこは博士もろともこなごなになって飛び散りました。

あたりが静かになると、まわりにはばいきんが沢山横たわっていました。

動かなくなった小さなピノがみつかりました。

わたしを助けようとしたばいきんです。

落ちていたウメの花びらをひろってかけてやりました。

すっかりもとの大きさに戻ったわたしは、いそいで病院へ行き、庭のこわれたれいぞうこと、まわりを消毒してください、と頼みました。

大変な出来事でしたが、話はこれでひとまず終わりです。

その年、悪いかぜは、あまりはやりませんでした。

拙い「ばいきんきち」は以上です。

あらためて見ますと、変な所ばかりで困っています。無理を言ってお読みいただき有り難うございました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月