樹下だより

樹下美術館2016年のイベントのお知らせです。

昨日に続いて今年のお知らせです。

樹下美術館の催しとして以下2つのイベントを行います。

どうかお気軽にお楽しみください。

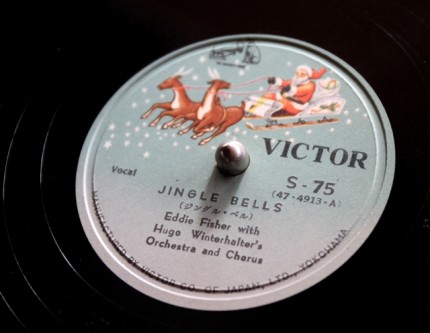

●5月14日(土曜日)午後6:30より

「手回し蓄音機でSPレコードを聴く会」

会費大人お一人様500円

中高生お一人300円

●10月8日(土曜)午後6:30より

「チェロとギターの夕べ」

・チェロ 竹花加奈子さん

・ギター 蓮見昭夫さん

会費大人お一人様2800円

●お申し込みお問い合わせは

お電話025-530-4155へ

受付は3月15日から始めさせて頂きます。

お気軽にお問い合わせください。

今年展示の陶齋は「赤」、倉石隆は「朱」 101才の方から届いたガーベラ。

律儀に時は過ぎ、2月4日の立春が近づきました。

数日ちらほらと雪が降り、一帯の積雪は2、30㎝程度。

路面の雪はすっかり消えています。

さて3月15日の開館を前に今年の展示テーマが決まりました。

小規模な美術館で毎年テーマを決めるのはやや大変です。

しかし作家の実力あるバリエーションのお陰で続ける事が出

来てとても有り難いと思っています。

齋藤三郎(陶齋)は「陶齋の赤」

氏の色絵には赤が多く用いられ、その色は雪国の忍従を

突き抜ける情と強さを秘めているようです。

倉石隆は「倉石隆の朱色」です。

およそ氏の絵画はモノクローム(単系色)で描かれます。

そのことは作品の深みや見やすさに繋がり、朱色系は白・黒と

同じくらいよく用いられました。

両氏が住んだ世界は異なりますが、確たる個性の上に豊かな

変化を展開させた点でとても似ています。

華やかな多色を用いなかった点でも共通していました。

暖色。

その色は雪国出身者が見た赤々とした炭火の色かもしれません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

午後ある患者さんから誕生日のお花が届きました。

101才を目前にしたやはり2月生まれのおばあさんからでした。

皆様のお声 ささやか美術館のカフェ&庭。

樹下美術館では館内に何冊かノートを置かせて頂き、

皆様に自由にお書き頂いています。

恒例ですが、頂いたコメントを樹下美術館のホームページに

「お声」として昨年後半の部を掲載させて頂きました。

本日午後、強風の大潟区四ツ屋浜。明日から数日は穏やかになるようです。

ノートのなかから下記のように幾つかのコメントを拾わせて頂き下ました。

●上越にお嫁に来て数年、、、。

カフェ巡りの好きな私が大満足の場所に

出会えてとてもうれしいです。

今日はここを紹介して頂いて参りました。

ありがとうございます。 また 来ますね。

● 母を連れて来たいと思っていましたが、

今日、来る事ができました。

きっと、気に入るだろうと思っていましたが、

それ以上の様子でした。うれしくなりました。

●五年前に来ました。

当時は娘がまだお腹の中、今日は4歳の娘として

家族で参りました。

家族三人で、見る窓外の景色も素晴しい。

楽しい一日になりそうです、ありがとう。

●堀口大學詩集に収められている「月夜」という詩が、

ついさっきみた「黄昏のピエロ」に重なってくる。

絵に涙は描かれていないが、

なぜか泣いているように見えてきた、、、。

●齋藤先生の作品を鑑賞して、

民藝運動の時代のことが偲ばれました。

倉石先生の作品もすてきですね。

富山県滑川市 男性

●大阪市大阪城の近くから車を走らせて参りました。

昨日二十三時発、翌十時着。お茶うまし!

大阪市

以上にコメントの一部を紹介させて頂き、

まことに有り難うございました。

小さな樹下美術館は展示もカフェも庭も食器も本も、

皆様の赴くままにご利用頂ければ嬉しいのです。

「美術館のあるカフェ」、「美術館のある庭」

「庭のあるカフェ」etc、いずれでも有り難いのです。

今年の開館3月15日までもう少しです。

あらためて本年もどうか宜しくお願い致します。

「An Affair To Remember」(映画「めぐり逢い」のテーマから)

ピアノ: エミール・パンドルフィ

雪中で頑張る「ヘレボルス・ニゲル」というクリスマスローズ。

昨年11月末から蕾を膨らませ、

12月には開花した一株のクリスマスローズ。

ほかのほとんどが眠っている中で一人咲いている。

暖冬のせいもあろうが、そもそも原種に近い性質を持った株らしい。

原種とはニゲル(正式にはヘレボルス・ニゲル)と呼ばれていた花で、

ヨーロッパが原産、それも北海道、樺太級の緯度の生まれのようである。

開花期も12月前後で、寒さに強いわけだ。

さて昨日からの雪が15㎝ほど積もった。

かってこの花に雪や風を案じて袋を被せようとしたが、止めていた。

本日7、8個の花を雪面から顔を出して頑張っていた。

開花して一月半が経った。

傷みが出始めているが全体は自然な感じ。

あたりの雪を少し掻くと中からいくつかが顔を出した。

同じニゲルでも当庭のものは殆どが2、3月に開花し始める。

上掲のように本来の性質通り早く咲くのはこれまで経験がない。

もしかしたら昨年求めた株の最初の花かもしれない。

袋を被せたり心配したが、雪の中でも傷まずにいる。

むしろ雪の中の方が暖かくて風も当たらず、問題ないのか。

本日の樹下美術館です。

本日の樹下美術館です。

屋根の雪がカフェの所に集中して落ちるのです。

そこだけ板囲いをしています。

花ひと株でも色々心配しなければならない。

今年のご来館有り難うございました ルーベン・ゴンザレス キューバの原発。

曇り時々雨の本日12月25日、樹下美術館は2015年の営業を終了しました。

振り返りますと、昨年より20パーセントほど来館者様に恵まれましたこと心から感謝いたします。

増加に新幹線の恩恵は見当たらず、もっぱら皆様の口コミと一部サイトの寄与ではと思っています。

これまで年間お一人も見えない日が数日はありましたが、この二年間一日もありませんでした。

当館はもともと賑わう場所ではありませんが、

猛烈な雨嵐の日でもどなたかにお出で頂いたこと一種奇跡のように感謝しています。

本日の最終日は9名様のご来館でした。

ここ三日続けて名残のお茶のみに寄られた方がいらっしゃてとても感謝しています。

中高年の方々、お若いカップル、お一人様、幼いお子様連れ、車椅子の方々、、。、

読書、美術鑑賞、息抜き、癒やし、庭の見物、お仲間のおしゃべり、書類書き、観光の寄り道、、、、。

小さな樹下美術館を思い思いに使って頂きましたことを有り難く思っています。

今年は懸案の収蔵図録編集で、作家さんの大切な事実が幾つか分かりました。

また時代の盲点として残っていた作品も新たに加わりました。

長くご心配をお掛けしてますが、今ようやく迷うわずに最後の編集を行っています。

樹下美術館の過ぎた9年はあっという間でした。

10年目となる16年度の開館3月15日もあっという間にちがいありません。

今年のご来館まことに有り難うございました、来る年もどうか宜しくお願い申し上げます。

亡きキューバの名宝ルーベン・ゴンザレスのピアノで「Como siento yo」。

今ある物を大切にしてきたキューバ、ピアノも古そうですね。

緒に就いたキューバとアメリカの国交回復は、来年あたり是非大きく前進してほしい。

その節には原発の輸出入など絶対にせず、良きキューバの文化が継承されますように。

(ソ連の主導で開始された原発建設はカストロ首相の英断で中断されています)

SPで聴いたヴァイオリンの巨匠たち 今夜の月は今年の見納めか。

日中は10℃前後で推移し曇りがちの木曜日。

今年の樹下美術館も明日までとなり、お世話になった音楽好きの方たちが集まり蓄音機でSPレコードを聴いた。

エルマン、ジンバリスト、クライスラー、ハイフェッツ、、、。

バッハからイングランド民謡まで、20世紀の巨匠たちの名演が次々によみがえった。

最後は良い声のエディー・フィッシャーで「ジングル・ベルス」が掛かった。

お客様も次々にやって来られ聴いたりおしゃべりしたり、賑やかなひと時だった。

何人かの方が来年5月8日(土曜日夕刻)のSPコンサートは是非来たいと申し出られた。

明日は満月だが寒波が待っているらしい。

その後年内は好天が望めそうも無く、これが今年最後の月になるかもしれない。

月を惜しんで映画ピクニックのテーマから「ムーン・グロウ (Moonglow)」

懐かしいフランク・チャックスフィールドの演奏です。

クリスマスシーズンのクリスマスローズ。

暮迫る樹下美術館にぽつんぽつんと今年最後と仰るお客様が見える。

本日午後のカフェは賑やかなご家族が寄って行かれた。

一緒におしゃべりをしているとこれが本当の忘年会かな、と心温まる。

窓外の庭に先日来お書きしていた一株の白いクリスマスローズが満開に向かって咲いている。

どうしたわけか5,60株のうちたった一株。

花の名の通りクリスマスシーズンに咲いた花は、遠目にも目立ち大変貴重だ。

もう区別が付かなくなってしまったが、昨年買った株かもしれない。

どこか暖かな土地で育ち、暖冬の雪国で故郷を思い出して咲き始めたのか。

人に旅路があるように旅する花もあるのだろう。

明後日辺りから寒波に見舞われるらしい。

降り始めたらビニール袋などを掛けて保護してみよう。

いつしか年の瀬らしくなって。

不思議なもので年が暮れてくると忙しさの中、名実ともに特別な雰囲気が漂ってきます。

夕刻の明かり、近づくクリスマス、年賀状作り、仕事納めの仕度、、、。

いつしか少なくなった今年を名残惜しみながら過ごせればいと思っています。

クリスマスが近づいたせいでしょうか、館内にあるラファエロの聖母子像(大公の聖母)の表紙が浮き出して見えました。

クリスマスが近づいたせいでしょうか、館内にあるラファエロの聖母子像(大公の聖母)の表紙が浮き出して見えました。

器は1900年前期アールデコ調のシノワズリ(中国趣味)のトリオでした。

鬼に笑われますが来年の開館の節は、この器もカフェで使ってみたいと思っています。

寒波が来て麓まで降った ドイツのシュトーレン。

昨日上越市一帯は寒さに見舞われ沿岸ではみぞれが、三方の山々は麓まで雪に包まれた。

ただ妙高山系のスキー場の積雪は開場には一歩足りない模様で中々うまく行かない。

妙高山よりも西方面に権現岳、烏帽子岳、阿弥陀岳など険しい西頸城の山塊。

妙高山よりも西方面に権現岳、烏帽子岳、阿弥陀岳など険しい西頸城の山塊。

スタッフが持参したドイツ製のクリスマス菓子シュトーレン。

スタッフが持参したドイツ製のクリスマス菓子シュトーレン。

(リンク先の甥夫婦は大潟区でベーカリー「HARENOHI」を営んでいます)

器は15年ほど前に求めた1800年代後半のイギリスのトリオ(カップ&ソーサーと菓子皿)です。

日本趣味(ジャポニズム)漂う器で来年度のカフェにお出しする予定です。

詳しくは後日再度掲載させてください。

初めてのスマホ、高齢者(初心者)に優しくまずほっとした。

日ごと予報が当たり本日は風強く、午後遅く気温が2~3度に下がりみぞれが降った。

そんな日の午後スマホを買った。

ガラケーでも良かったが2年前に買った妻の真似をして最も簡単なドコモのスマホにした。

これまでのケータイは主に診療所と美術館と妻の三つのワンタッチダイヤルを使うだけだった。

このたびのは大きな時計と日付、万歩計が最初の画面に出ている。

私にはなんとも優しく嬉しくなる表示だ。

これから必要最小なことになると思うが機能を覚えて使ってみたい。

「らくらくスマートフォン3F-06F」とこれまでの二つのケータイ。

「らくらくスマートフォン3F-06F」とこれまでの二つのケータイ。

かって一度もメールを使ったことがなく、まさに豚に真珠だった。

それにしましてもこのたびのスマホの待ち受け画面は本当に気に入りました。

三つの要素は単純ながら生きている喜びを黙って教えてくれ、よく研究されていると思いました。

ケータイのワンタッチダイアルは三つでしたが、今度は9つ。

30年間?同じ会社だったらしく、よく分からない割引がありました。

さて荒天の中、今年最後の訪問ですと仰ったお客様、そしてお年寄りのご両親をお連れされた方ほか皆様本当に有り難うございました。

今年度の樹下美術館は25日(金曜日)までで、あと8日となりました。

来年2016年度は3月15日(火曜日)から開館です。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月