齋藤三郎(陶齋)の二つの菓子器その1、最も古い作品との出会い。

10月は半ばを過ぎようとしており樹下美術館ことしの

開館は残すところニケ月余となりました。

そこでおさらいではありませんが、展示中の作品につい

てあらためて若干のエピソードなどを記してみたいと思

います。

このたびは現在展示中の齋藤三郎の染附作品から菓子

器(鉢)2点を取り上げました。

いずれも染附(そめつけ:藍色の器)でやや不思議な図

柄が描かれ、初めて観た時は何の模様(文)か分かりま

せんでした。

本日は一点目をご紹介致します。

↑2007年6月樹下美術館開館のほぼ半年前,、とある美術店

で出合った菓子器が入った箱の外観。

真田紐は十字に交わる四方結びが普通だが、横一文字の結

びは如何にも簡素。

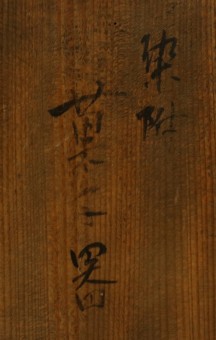

↑箱の表に書かれた染附菓子器の記銘。

箱はやや古色が付き、書き付けも薄くなっていました。

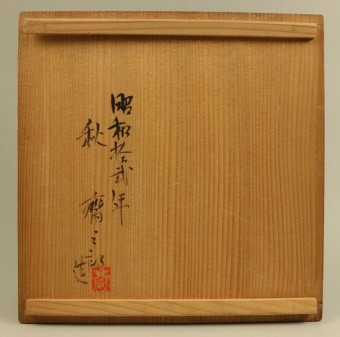

↑箱の蓋裏。昭和拾弐年(12年)秋 齋三郎 造 斎の印影。

思ってもみなかった昭和12年!それは三郎が京都の近藤

悠三に、さらに東京時代の富本憲吉にと足かけ5年の師事

の後、京都で独自に制作した貴重な年代に相当していまし

た。

(上記二人の師は後に人間国宝となります)

店の主は“たつけも無い(普通の)”染附と思っていたようで

した。ならばと私は必死に平静を装い、懐具合を考えて値切

りを持ちかけ、言い値をさらに安くしてもらいました。

↑箱の中は焼き上がりが素晴らしい爽やかな染附鉢。

青みを放つほどの白い地に、青と鉄の釉薬でフチ取りして

祥瑞(しょんずい)風に仕立て、格を上げていました。

この不可思議な文様は何なのでしょう。すぐに齋藤尚明氏

(二代陶齋)を訪ね、“雪持ち笹”と教えて頂きました。

笹の上に雪が乗っている意匠だったのです。

↑器の裏面。高台内に斉の署名、胴には雪持ち笹があしら

われている。散らしてあるのは雪でしょうか。

この慎ましくも美しい器の全体をあらためて観ますと、栃

尾町(現長岡市)出身の若き陶齋が京都に於ける独立制作

で、文様に込めた雪国の故郷に対する思いが蘇り、胸が熱

くなりました。

それまで当方で最も古い作品は昭和13年作の四角い染附

香合でしたので、この鉢はさらに古い時代の(24才の若き

日の)記念碑的な品になりました。

突然の貴重な作品との出合は、樹下美術館開館を半年後の

6月に控え、作品は探せばまだある、という思いを強くし、

寒さの中を新潟や長岡、糸魚川などへも足を運び探索を行

いました。

幾つかの優品と出合う一方、インターネットで思いがけない

染附と遭遇する事になります。

今後また続きを記載させて頂きます。

秋晴れの土底浜 茶室でお茶をされたお客様。

暖かな陽光が注いだ本日、土底浜からの海は凪いで誠に

穏やかだった。海面には佐渡ケ島に掛かった雲が写り、素

晴らしい眺めだった。

海岸沿いにある古屋敷跡に白い菊が美しかった。かっての

屋敷にあった花が半ば野生化しているのであろうか。

本日はこの浜にとって、厳しい季節風に吹かれる前の貴重

な晴れ間だった。

さて午前にある方達が拙茶室で薄茶を点てて楽しまれた。

お茶の後は近くの野菜フレンチ「サブリーユ」で食事をさ

れたとお聞きした。

床の宗全籠には庭からリュウノウギク、リンドウ、ツワブ

キ、ホトトギス、イトススキが生けられている(妻の携帯

から)。

何かとお忙しい女性の皆様は良いお仲間がおられ、お茶や

おしゃべりで上手く楽しまれ、しばしば一人が良い、と言

う男性たちとは時間の使い方がやや異なる。

しかるにある退職者の男の患者さんは、同じような男性を

集めて「メンズの会」なる集いを楽しく続けている、と仰

った。

私たちの周囲には案外埋めて楽しむ隙間があるのかもしれ

ない。

鳥たちが群を作っている。

35度を越えるまさかの日があった10月は、そんな事は忘

れたと言って肌寒くなり、すでに半ばになった。

今夕、日没後の暗い空に賑やかな雁の音が聞こえ、朝日池

に近い患者さんから雁が来ていると聞いた。

かように秋は更け、あたりにも鳥たちの姿が目に付くよう

になった。

夏、若鳥を中心に個々に過ごしていた鳥は、厳しい冬に備

えいつしか群になっている。

およそつがいで過ごしていたハクセキレイも7羽、10羽と

群になっている(この鳥はつがいのまま集まっているよう

にも見える)。

この先には冬。

季節の移ろいを早すぎると嘆きながら、長い冬だけはご免と

願う時候になった。

リンドウづくし。

およそ週末というと崩れていた天気が本日珍しく気持ち

良く晴れた。

ベンチで昼食を摂ろうとしたが風が冷たくて、最後は館

内に逃げ込んだ。

するとKご夫婦が見えて2時間近く話をしただろうか、こ

の方たちとは半分親戚のようになっている。

そうこうしていると、かってスタッフだった若い女性が可

愛い赤ちゃんを抱っこして顔を出してくれた。

7ヶ月ということ、ニコニコして今日の日射しが移ってい

るようだった。

過酷だった夏を越えて頑張った高貴な花・リンドウがいよ

いよ開花した。本日は大小様々な花を掲げてみました。

始まったばかりのリンドウですが、園内所々の足許に顔を出

していますのでどうかご覧下さい。

ところで学生時代(50年以上も前)のこと、妙高高原の田

口駅だったかに停車すると、リンドウ(長い茎にずらりと花

が並ぶエゾリンドウ)を抱えカスリを着た娘さんたちが降り

たった乗客に花を手渡していたことがあった。今では夢のよ

うな光景としてぼんやり浮かぶ。

北海道から団体さんにお寄り頂きました。

終日少々肌寒く雨模様の金曜日。

午前10時に予定通り北海道から美術館協力会の皆様が来

館されました。

空路で新潟空港へ、そこから陸路に入られたということ。

文字通り遠方からご来館頂いた皆様に、熱いお番茶と翁飴

をお出ししてお迎えした40分でした。

熱心に作品をご覧頂き、またシーグラスペンダントやポス

トカードなどのグッズも沢山お求め頂きました。

新潟富山両県の美術館巡りとお聞きしました。どうかこの

先も心ゆくまでお楽しみ下さい、誠に有り難うございました。

弱小の個人施設ですが、夏から長野市、金沢市に続き、この

たび北海道から団体さんをお迎えするとは。

このような事は考えてもみなかったことで、本当に嬉しく思

いました。

当館はホームページでお知りなったということ。

ホームページのほかは口コミが頼みの江戸時代のような樹下

美術館ですが、少しでも皆様に認知されますようさらに精進

を重ねたいと思いました。

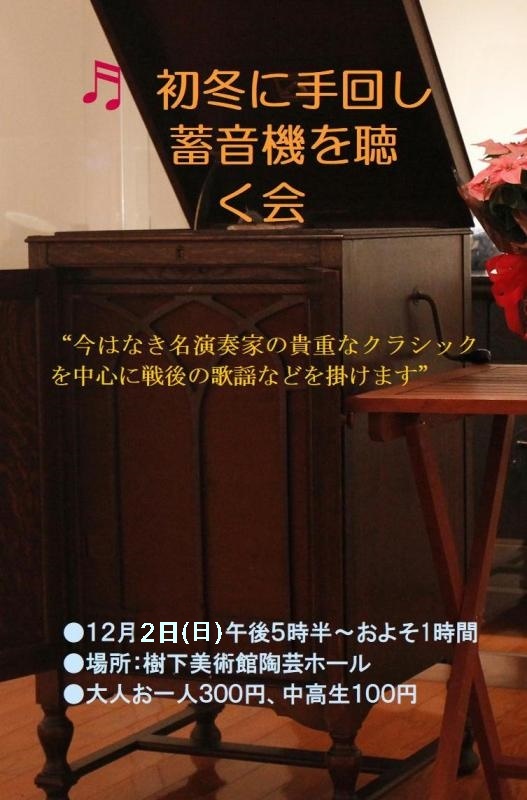

SPレコード鑑賞会のお知らせ。

秋はいよいよ深まりいつしか夜は長くなりました。

少し先のことになりますが、今年のSPレコード鑑賞会を

以下のように行いたいと思います。

※SPレコード:手回し蓄音機による78回転レコード

参加ご希望の方は樹下美術館の受付か以下のお電話を

ご利用のうえお問い合わせ下さい。

どうかお気軽においで下さい。

☎ 025-530-4155

今朝は海を歩いた。

恥ずかしながら多少の早寝早起きを実行している昨今。

普段2,30分は早く起き、昼まで寝ていることもまれで

は無かった休日は開館前に庭仕事をするなど、幾分馴

染んできた。

振替休日でお休みの本日月曜日は6時に起きて柿崎海岸

を歩いた。

1時間15分の海岸は海、空、波音とも爽やか。良い時間

だった。

アケビを食べて大池憩いの森を歩いた。

日曜日の本日、ご近所の方がアケビを沢山下さった。

館内に飾ったり、食べたりした。

口が開いているものの実を食べた。甘い粥のような味だ

が、黒光りする種も美しい。

このように魅力的なアケビを見ると再び絵を描いてみたく

なります。

あけびを食べたところどうした訳か野を歩きたくなり、近

くの新潟県立大池憩いの森公園に出かけた。樹下美術館か

ら車で15分もあれば着く。

小雨が降ったり止んだりの空の下、コウモリを持って遊歩

道を歩いた。

広大で複雑な形をした池は夏の渇水のせいか水が少ない。

対岸の雑木林へと橋を渡る。

以前もここで見たツクバネの実と出合う。この実を見ると

なぜか心温まる。

暗がりで目を引くスギヒラタケ。食べてはいけない事になっ

ている。

イワカガミの実?赤いのが普通だと思われるがこんな色も

あるのか?

葉が大きいけれど蕾はリンドウを思わせた。一体何の花だろう。

如何にも品の良い花を咲かせそうな雰囲気を漂わせていた。

懐かしいアキノキリンソウ。お茶の稽古に通っていた30年

も前、茶室にこの花が出ていた。そそとして良いなあと思

った。

至る所で見たオヤマボクチ。変わった形の蕾の口のような

所から間もなくアザミに似た花が吹き出してくるはず。

小雨の野も悪くない。この先オヤマボクチやリンドウに似た

花は1週間から10日も経てば咲くことだろう、その頃にま

た来てみたい。

同じ県立自然公園でも生まれ育った大潟区の水と森公園のこ

とばかり書いてきた。本日の大池は樹下美術館がある頸城区

の公園。3,40分だったが植生が幾分異なり大変興味深く

歩いた。

長くなりました。

異常な暑さ、異常な数の赤とんぼと倒立 ウルトラマラソンは無事行われて欲しい。

週末毎に飽きもせずやって来る台風。25号という数字

も多すぎるように思われる。

中心は日本海のかなり沖合を通過中、あるいは今夜半か

ら明朝にかけて通過などと伝えられている。

しかしその影響は異常な高温として現れていて、本日当上

越市大潟区の気温は実に35 ,7度を記録。同じく新潟県三

条市では36,0度、いずれも10月としては史上最高だったと

いう。

毎年、今年の天気はおかしい、と話題に上るが、本当にど

うかしている。夕刻4時頃の車外気温は34,0度だった。

暑さと風を反映してふちが異常に白い扁平な雲(13:00頃)。

強い風に向かって止まり、四枚の羽を上下させて安定を

得ている。

しばらくすると風が一段と強まり、トクサのトンボは少

なくなった。見て回ったところ風当たりの弱い物陰や低

地に多く移動していた。

そして夕刻16時すぎ、倒立する赤とんぼが目に付いた。

向こうのトンボはすでに倒立している。手前のは着地した

ばかり(16;10頃)。

倒立は上方の太陽に向かって体を立てて、光を浴びる面積を

減らすことで上昇した体温を冷やしている、と多く記載され

ている。

だが本日目にした倒立は気温が下がり始めた夕刻に見られ、

むしろ傾いた陽に向かってお腹を向けて体を温めているよう

に見えた。

体温を冷やすための倒立なら、陽は真上にあるべきだが、、、

どうなのだろう。

また、体温を下げるためならば、日陰に移ればいいだけであ

る。何かほかに訳があるのだろうか?

残酷にも女郎蜘蛛の巣にかかった個体。

強く羽ばたけば逃れられそうだが、羽ばたくほど糸が絡ん

でしまうのか。

盛夏は暑さを避けて何十キロも離れた高地で過ごし、涼し

くなると赤く変色して平地に戻ると言われる赤とんぼ。

だが本日記録的な暑さは盛夏以上のものとなった。彼らは

降りてくる日を間違えたのではないだろうか。

そして明日は二年に一度の当地大イベント「えちご・くびき

野100kmマラソン」がある。

台風による風と暑さ、いずれも条件としては厳しい。しかし

中心が遠ざるほどそれらは緩和され得る。

過去最高の申し込み数となったというウルトラ競技、どうか

無事に行われてほしい。

追加記載:午後11時半近く、100キロマラソンについて念の

ため事務局のホームページを見たところ、中止の告知が出

ていた、上下浜で応援予定だったので驚きかつ残念だった。

連休の7日、8日に競技が行われる予定のマラソン大会は

多数あり、4日時点で中止、あるいは急遽距離の短縮で決

行、さらに予定通りなど地域地方によって対応が別れてい

る模様。

人気のイベントだけに主催者も難しい対応を迫られていたに

違い無い。

ニュージーランドから嬉しい顔。

本日気温が上がり暑さを感じる日和だった。

そんな日にニュージーランドから懐かしいJ・M氏と奥

様がいらした。

氏は高校時代柿崎に1年間交換留学生として来日し、

吉川高校へ通った。私たちもホストファミリーS氏のお

手伝いをして、ちょうど今ごろから3ヶ月間一緒に暮ら

した。

お父さん、お母さんと馴染んでくれて家族同様に過ご

した生活はとても楽しかった。

それが当地を気に入り、帰国後も度々柿崎や大潟を訪

ねて来てくれる。

母国では日本語翻訳を仕事とし、美しいフランス語教師

の女性と結婚され、この度の来日となった。

ニュージーランドのワインや地勢と観光、国旗変更問

題や、予め2時間かけて砂浜にWill You Marry Me? ♡

と大書し、高い山の上からそれを見せたプロポーズのこ

となど話尽きなかった。

小規模なロータリークラブに於いて熱心に交換留学と取

り組まれたS氏のご努力に、今更ながら敬意を禁じ得な

い。

リンドウの花言葉とお年寄り。

10ほど前、急に勢いを失くしたリンドウが、いつの頃か

らかトクサの中で猛烈に増えている。

トクサノ中や周囲に、生後数年というチビちゃんを入れれば、

何十本どころか百や二百本はある。

そこで過日、小さな株を掘り出して多少陽当たりの良い場所

に移植したところ元気に推移している。

今週末の開館前に幼い株を中心に更に場所替えをしてみた

い。

ところでリンドウの花言葉は尊敬、正義のほかに「悲しいあ

なたに寄り添う」というような意味があるようだ。それには

群れずに一本一本別々に咲くから、という説明が多く見られ

ている。

しかし当庭のはトクサの中で我が意を得たりとばかり賑やか

に生えている。

だが群れようが孤立していようが、この花の色の気品、気高

さは素晴らしい。さらに悲しいあなたに寄り添う、をどこか

に込めて、お年寄りへの贈花に勧められているようである。

寄り添う、で言えばかって同居する娘さんとの事で、次のよ

うに愚痴を仰ったおばあさんがおられた。

“うちの娘は60半ばになって、自分も忘れっぽくなっている

のに、私の事をボケだ認知症だと責めてばかりいるのです。

もうイヤになっちゃったから、早く先生に来てもらって、枕

元で「あっ、こりゃもう駄目だと」言ってもらいたいです”

昔から何かにつけ愚痴を仰る方だが、この時は妙にリアルな

表現をされ、返って可笑しくなった。娘さんを愚痴る時も、当

の本人が付き添い、後ろで笑っておられるので「こりゃ大丈

夫だ」と、思うわけです。

風台風が去って 停電と電柱と電線。

午前中、風は残っていたものの強風の一団は遠ざか

った本日、美術館の落ち葉は6個のゴミ袋が必要だっ

たという。

また浜松の友人の電話で二日間停電に見舞われ,冷蔵

庫など家電は駄目、冷水でシャワーをし、信号機は消

えたままだったという。そして今夕のニュースで、静

岡市ではまだ停電が続いていると伝えていた。

ところでどうなのだろう、嵐や豪雪の停電は年中行事の

ようになっているが、電線を埋設すれば相当防げる、と

考えられる。

先進の我が国の道路と空が電柱と電線だらけというのも、

美しい国という普段の自画自賛からすれば少々残念な現

実と言わざると得ない。

本日午後、庭の掃除を終えた皆様が来館され、館内の雰

囲気が明るく変わった。

風の日 ノートのイラストに着色してしまいました。

昨夜遅くから台風の風が吹き始め、日中は吹き返しという

のか飽かず吹き続けた。

風なら晩秋~冬の季節風である程度馴れてはいるが、本

日は極めて執拗に吹いた。

ススキは背を丸め、コスモスは手を繋ぎ合って風に耐え

ている。

仕事場の駐車場に吹き溜まった落ち葉。主に桜の葉であり、

まだみな青い。そばの樹の上部はほぼ丸坊主にされていた。

酷暑の夏、よく降った9月、そして本日の大風、樹木も大

変だったことだろう。

もしかしたら今秋の紅葉はあまり期待できないかもしれな

い。

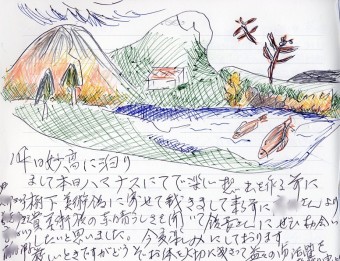

さて美術館の丸テーブルのノートに皆様が描かれたイラス

トを時々紹介させて頂いています。このたび楽しくもダイ

ナミックな絵がありました。

黒ボールペンが使われていましたが、先日から4色のカラ

ーボールペンを置かせて頂いた所です。

本日絵を見るうちにむずむずしてきて、大変に申しわけな

かったのですが、とうとう色を付けてしまいました。

妙高から当地のホテルに向かわれる途中、4人でお寄り下

さったのですね。

まことに有り難うございました、来年は是非お会い致しまし

ょう。折角の絵にいたずらをしまして申し分けありませんで

した。

只今夜8時50分ころですが、まだザーザー、ヒュウヒュウ

と風が吹いています。

台風前に妙高カントリークラブのゴルフ。

一週間前から雨が予報されていた本日日曜日、妙高カ

ントリークラブで18名のコンペがあった。

強い台風24号の直前で曇天、かろうじて風雨を免れ

た。どういう訳か今年のゴルフはお天気に恵まれない。

本日、同組のパートナーがホールインワンを出した。

大変美しい球筋で飛び、見事なショットだった。

私は18人中いつものように真ん中へんですが、いつ

ものように楽しく回りました。

帰路の空に現れていた乳房雲(ちぶさくも、にゅぼうぐも)。

これまで何度か掲載しましたように、台風や強い低気圧が

近づくとたまに見られます。

本日の食事 当日の栄養は前日のものを用いるイメージ。

今日は特別な話題が無いため一日で口にした物(食事)を

記載しました。

5,6年前から続いている朝食。牛乳100㎖と野菜ジュース

を約100リリットルずつ、果物小ボール半分、総熱量150~

180㎉であろう。

病院食風の朝食。牛乳が少ないが、今夕肉の予定があり腎

に配慮して控え目にしている。

昼食は美術館で。まず妻の昼食「お通し」と呼んでいる野

菜中心の煮物を分けてもらう(この日は多めでした)。

続けてほぼ決まったようにカフェのメインメニュ-「ホットサ

ンド」を半人前2切れ。

そして夕食。

ジャコと若菜のおひたし。

あとは味噌汁とご飯およそ140グラムがついた。

日中の消化器負担を楽にすること。朝、昼はほぼ同じメニ

ューにすること。夕食にバリエーションをつけ、また熱量を

多目に取ること、など長年同じスタイルになった。

夕食はおよそ一時間少々かけ、テレビのニュースを見ながら

ゆっくり食べる。そして翌朝食までおよそ12時間の間隔を

開け、消化と吸収、栄養精製と貯蔵などに十分な時間を与え

るようにしている。

出来れば日中は消化器をすこしでも休ませ、その日の頭脳、

神経と労作には前夜にセットされた栄養を用いるというイメ

ージで過ごしている。

一日の熱量は1600~1700㎉で多くなった日は反省、少

ければ喜ぶという毎日です。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月