雪の妙高山 運転免許証の更新。

午後から運転免許証の書き換えに行った。昨年秋に高齢者講習を受けていた。

本日は視力検査、体調の自己評価チェックなどがまずあった。

それから、

「住所変更などありませんか」→ありません。

「安全協会に入りますか」→いつも迷うがいつも入る。

「取りにきますか、郵送しますか」→初めて郵送を選んだ。

最後に受け付けた人が写真に案内し、彼女が「もう少し上を向いて」と言ってシャッターを切った。

はたちの頃か、バスや父の車に乗って隣町の柿崎自動車学校で免許を取った。

以来50数年、いつしか高齢者講習の身分?となっている。

講習は昨年の秋の良いお天気の日にあった。

対象者の間に緊張とある種開き直りが漂い、放課後の居残りを思い出した。

本日の妙高山。雲の上に出る頂は一層けわしく高く見える。

本日の妙高山。雲の上に出る頂は一層けわしく高く見える。

(ズーム&トリムで拡大しています)

二月生まれの更新や受け取りはよく雪に悩まされるが、本日は穏やかだった。

これまで大した事故もなかったが、若かりし日の多摩川べりでおよそ1㎞をバックして首を痛めたことがあった。

蓄音機によるSP盤レコードコンサートのお知らせ。

昨年10月、友人の厚い協力のもと好評を博しましたSP盤レコードコンサートを、下記のように5月に催します。

前回のプログラムからも数曲をピックアップして聴いてみたいと考えています。

15~16曲ほどを予定しています。

昨年はハイフェッツ、カザルス、クライスラー、ひばり、チエミ、川田孝子など大変ご好評頂きました。

SP盤は音波のストレートな再生により、

巨匠や優れたプレーヤーたちの心込められた演奏が、直接的な振動感覚で伝わります。

どうかご期待ください。

しばらく春を想わせる暖かさだったのですが、本日気温が下がり雪がちらちらしました。

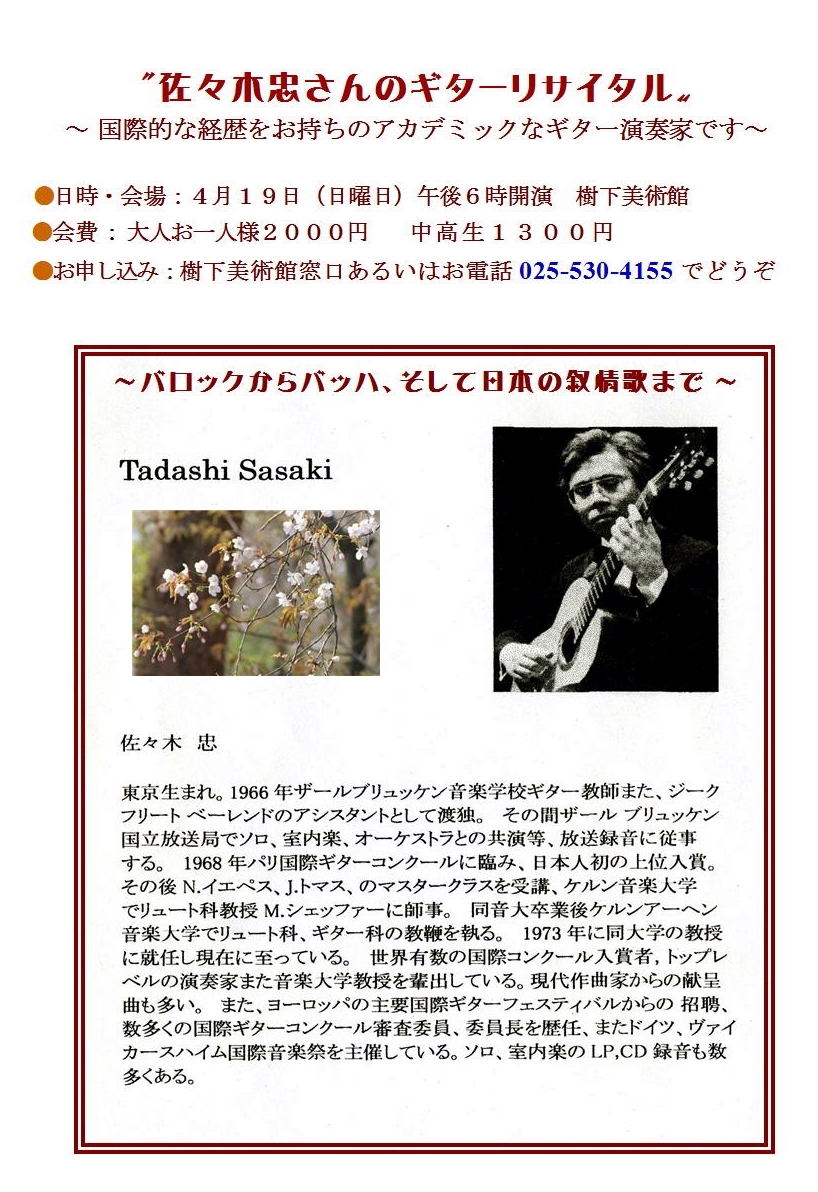

4月19日(日曜日)のギター演奏会のお知らせ。

樹下美術館は山桜の頃、4月19日に佐々木忠(ささき ただし)さんのギター演奏会を開催致します。

佐々木さんは1966年渡独。

ケルン音楽大学でリュートとギターを学び後に同校で教鞭を執られました。

1973年にケルンアーヘン音楽大学教授を経て今日に至っておられます。

門下から数多くのトップアーティストや教授陣を輩出し、目覚ましい演奏活動、国際音楽祭主催、

ほか国際コンクール審査員長を歴任されました。

●期日:4月19日(日曜日) 午後6時から(5時半開場)

●場所:樹下美術館

●入場料:大人お一人2000円 中高生お一人1300円

●お申し込み:樹下美術館の窓口あるいはお電話025-530-4155でどうぞご予約ください。

※開館までは留守番電話での受け付けになりますが、お許し下さい。

●プログラム:ヨーロッパ各地のバロック、バッハ、日本の叙情歌そのほかです。

春の宵のひと時、館内に響く美しいギターの音をお楽しみ下さい。

連日冬の庭仕事。

日曜日の今日、風もなく比較的穏やかな曇り空の一日。

このところ、美術館の庭仕事が続いていたが本日も午後に3時間を費やした。

雨雪がほとんどなく、比較的温かくこんな冬は非常に珍しい。

12月にやり残したことがあって始めた作業。

そもそも庭仕事は一度始めると止められない魔性を有している。

寒中春を想い土をいじれば煩悩は消失し希望が広がるのである。

一方開館まであと48日、順次イベントの詳細と告知を致す予定です。

もう少々お待ち下さい。

さて以下は本日の庭仕事でした。

園芸用の土、土の再生材、腐葉土、トンプン、場所によって赤玉土を混ぜて土を作ります。

園芸用の土、土の再生材、腐葉土、トンプン、場所によって赤玉土を混ぜて土を作ります。

苔や厚い落ち葉を除きながら、ようやく向こうから手前まできました。

苔や厚い落ち葉を除きながら、ようやく向こうから手前まできました。

本日の落ち葉。明日スタッフ夫妻が枯れ木などとともにクリーンセンターへ。

本日の落ち葉。明日スタッフ夫妻が枯れ木などとともにクリーンセンターへ。

よくみると幾種類かの芽が顔をだしていました。

踏まないようにしなくては。

冬の庭仕事 遠くに春 飛び去ったカワセミ 赤松に三日月。

本日土曜日、午後は晴れ間に恵まれた。

その午後3時すぎからの庭仕事、秋に施そうと買っていた肥料に土を混ぜて撒いた。

もとは雑木林だった庭は次第に苔が広がり、花の場所までやって来ている。

花は苔に栄養を盗られ施肥もままならない。

それで花の部分の苔を剥ぎ取りそこに肥料と土を入れた。

苔の処理の分時間を費やしたが寒さも感じず暗くなるまで過ごした。

当たる風は気持ち良く、土と落ち葉の香りが心地よかった。

このまま無事に過ぎれば春は早そうだが、どうだろう。

一休みして近くの川へ行った。

一休みして近くの川へ行った。

橋に立つと川面をスッと飛ぶ鳥を見た。

小型で青く輝く三角の羽、カワセミだった。

鳥は向こうへ飛ぶと枯れ草に止まった。車から望遠レンズを出して近づくと再び飛び立ちついに見えなくなった。

暮れる川で初めて目にしたカワセミ。こんな所にも居るんだ、一瞬のことだったが感動した。

帰ってもう一仕事、日は長くなったが5時半には暮れた。

枯芝に横たわり庭の灯を撮り、仰向けになると赤松の肩で三日月が覗いていた。

枯芝に残るわずかな緑が映える。

枯芝に残るわずかな緑が映える。

春が近そうだが錯覚だろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夜のBSスペシャルで「松下奈緒 リスト 秘められた愛の旋律」を見た。

19世紀欧州のスーパースターから一種神的な存在へと昇華したリスト。

そして映像中の古都ブタペストは素晴らしく、海外は色々行って見たいがここに決めておこう。

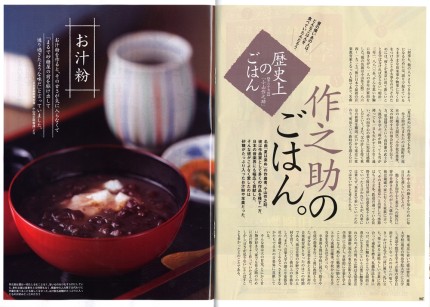

作之助のごはん キャレルに掲載された小山作之助 下戸で甘党。

来る北陸新幹線駅の発車メロディー決定から、連日小山作之助のことを書いている。

そんな日の本日午前、堀川正紀さんが一冊の雑誌を届けて下さった。

堀川さんは2013年に作之助の伝記「小山作之助物語」を編纂されている。

このたび作之助の記事が載ったのは新潟日報社事業部刊行の月刊情報誌「キャレル」。

第67回「歴史上のごはんシリーズ」で4ページにわたり取り上げられていた。

作之助は大変な甘党。汁粉などはたっぷりと砂糖が必要だった。

作之助は大変な甘党。汁粉などはたっぷりと砂糖が必要だった。

薄味には「砂糖屋の前を駆けて通り過ぎたような味」と評したという。

多忙な作之助は食事代わりに羊羹をほおばりながら人力車で移動した逸話もある。

(美味しそうな写真は「キャレル」2015年1月20日号から)

ところで徹底した甘党ぶりは、血糖値が気になる。

氏の死因である心筋梗塞は最も怖い糖尿病の合併症の一つであり、問題はなかったのだろうか。

この病気の概念が異なっていた昔なら仕方がないが、

多忙のため人力車での移動が多かったな、らやはり運動不足は否めない。

ところで作之助は下戸だった。

しかしひどい甘党だった作之助の健康にはむしろ下戸は助けになっていたと考えられる。

こうなれば、下戸でも大成する見本の一人として、格は違うが下戸に近い自分の参考にしてみよう。

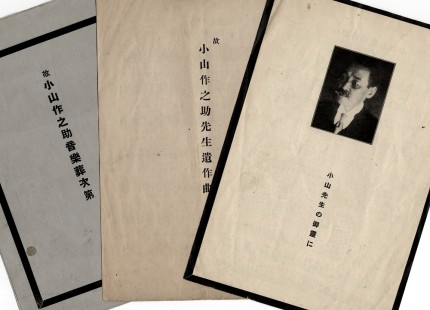

昨日の続き 小山作之助の音楽葬。

昨日、昭和2年7月6日、日本青年館で行われた小山作之助の音楽葬のことを記載しました。

過去あまり詳しく見たことがありませんでしたので、正直その盛大さに少々驚かされました。

手許に当日の資料がほかにありますので、若干追加致しました。

資料:左・進行プログラム、中・歌われた作之助の遺作譜面「吉野山」および「鏡ヶ浦の驟雨」、右・船橋榮吉作曲、藤村作作詞「小山先生の御霊に」の合唱譜面。

資料:左・進行プログラム、中・歌われた作之助の遺作譜面「吉野山」および「鏡ヶ浦の驟雨」、右・船橋榮吉作曲、藤村作作詞「小山先生の御霊に」の合唱譜面。

当時の代表的なピアノ演奏指導者・高折宮次氏と榊原直氏によるピアノ二重奏リスト作曲「タッソ」

当時の代表的なピアノ演奏指導者・高折宮次氏と榊原直氏によるピアノ二重奏リスト作曲「タッソ」

混声大合唱は作之助遺作2曲と追悼歌・「小山先生の御霊に」

混声大合唱は作之助遺作2曲と追悼歌・「小山先生の御霊に」

歌うのは東京音楽学校、東京高等音楽院、東洋音楽学校、日本音楽学校の各学生さんたち。

それにしましても斯く盛大な音楽葬で送られた作之助はどんな立場でどんな人だったのでしょう。

葬送の丁重な規模から、長年国・文部省と深く関わった音楽教育の要人だったことが覗えます。

しかし生前、還暦の祝い金に自前の資金を足して全額東京府に寄附したり、

ある時期などは一年中同じ着物を着て過ごしていたというエピソードから、

名誉や金銭に固執せず、ひたすら音楽家の育成、楽器開発など音楽の向上を願った人としてのイメージが浮かびます。

初期の軍歌も作った作之助ですが、日本のふる里を歌った「夏は来ぬ」が今日新幹線駅で流れることを、とても喜んでいるにちがいありません。

前にお書きしましたが、近く作之助の妻マツさんのことをお書きできればと考えています。

北陸新幹線「上越妙高駅」で「夏は来ぬ」 小山作之助の葬送。

来る3月15日に開業する北陸新幹の新駅「上越妙高駅」の発車メロディーに小山作之助作曲「夏は来ぬ」が正式に採用された。

昨日の上越タウンジャーナル http://www.joetsutj.com/archives/52115354.html

今朝の上越タイムス http://www.j-times.jp/news.php?seq=9893

JR東日本は「日本を代表する唱歌として年齢を問わず親しまれ、新幹線発車のタイミングをお知らせするにふさわしい曲」と説明している。

縁者の一人としてどんなメロディーで流れるのか早く聴いてみたい。

さて作之助は昭和2年(1927年)6月27日、「夏は来ぬ」の季節に亡くなりました。

なきがらが故郷の新潟県潟町村(現上越市大潟区)へ帰るため駅を出る写真があります。

同年7月6日に催された音楽葬の写真とともに掲載させていただきました。

上野駅における作之助の霊柩車両(昭和2年6月27日)。

上野駅における作之助の霊柩車両(昭和2年6月27日)。

今ではちょっと考えられない光景です。

正面左端の男性は長男の蕃(しげり)氏、その右は作之助夫人マツさんです。

明治神宮外苑の日本青年館で行われた作之助の音楽葬。

明治神宮外苑の日本青年館で行われた作之助の音楽葬。

東京音楽学校管弦楽団有志によるショパン作曲「葬送行進曲」とプログラムに書かれています。

演奏者は客席に背を向けていますが、遺影に対する演奏だからでしょうか。

5題のプログラム、多数の参加者、没後わずか10日の音楽葬は大変だったにちがいありません。

当時から87年、まさか新幹線というものが出来、その駅で自らの曲が流れるなど作之助は夢想だにしなかったことでしょう。

新年に葬送の写真などを掲載しまして大変申し分けありませんでした。

忙しくもいじらしい啓翁桜(けいおうざくら)。

先日寄られた妻の友人が下さった啓翁桜(けいおうざくら)が開花しました。

同桜は昭和5年久留米市で生み出されたという冬でも開花させることが出来る品種。

名の由来は良永啓太郎という人が誕生させたので、啓翁の名が附されているようです。

秋に気温が下がると冬眠に入り、さらに下がると目ざめ、その後の気温上昇で開花します。

部屋に置くと急速につぼみが膨らみ、昨日慌ててもう一度寒い廊下に出しました。

すると本日咲きだし、薄紅色の小型の花びらに春の笑みが漂います。

建物に虹がかかる愛らしい大久保千秋さんの花器に挿しています。

器は2011年10月、長岡市のギャラリー沙蔵で開催された震災チャリティ「アート&アーティストの底力展」で求めました。

どこで育ったのでしょう、昨日廊下に出すと本日ほころんでいました。

どこで育ったのでしょう、昨日廊下に出すと本日ほころんでいました。

沢山の細い枝がほうき状に株立ちする樹形で、束に切って飾ると一層雅びになるようです。

切った枝の開花を加減するのに湯につけることもあるようですが、こうなると気の毒を否めません。

さて本日大寒でしたが比較的穏やかでした、明日午快晴→曇りのようです。

反対に表日本や関東で悪天候が予想されていて、いつもと表裏逆になるのも珍しいことです。

2等が3枚。

何度かお書きしていますが、今新年、私たちは年賀欠礼でした。

身内の不幸が12月26日で、年賀欠礼の知らせが十分に間に合わず、沢山賀状を頂きました。

昨日そのお年玉付き年賀葉書の抽選と発表がありました。

夜隣室から調べていた妻の当たった、当たった、という声がします。

2等が当たっていました。

毎年切手は何枚か当たりますが、1万本に一本の4桁が当たるなどは初めてです。

すると間もなく、またあった、と言いました。

しかしどうしたことでしょう、その後もう1本当ったのです。

1万本に1本が3本も、本日さっそく妻が行った郵便局の窓口でびっくりされたそうです。

局で頂いた賞品カタログから。

局で頂いた賞品カタログから。

食品を中心に38品目の中から横須賀海軍カレー×7など3品目を選びました。

頂いた葉書はおよそ400枚、当選の1枚は新潟市のジャズピアニストA氏からでした。

あとの二枚はやや不思議ですが、年末の不幸のため出さなかった葉書が当選していたのです。

風が止み穏やかに過ぎた日曜日。

本日数日来の強風が収まり久し振りに静かな日となった。

先日の続きということで、残っていた枯れススキを刈り、

トクサを切りそろえ、枯れ枝を集めた。

積雪の庭仕事とは、やはり浮き世離れを禁じ得ない。

刈り残しのヤハズススキ。 刈り残しのヤハズススキ。 雪の庭にノコンギクの枯れ花。 雪の庭にノコンギクの枯れ花。 切りそろえたトクサ。 切りそろえたトクサ。 上下浜を散歩する人。 上下浜を散歩する人。 |

刈った後、大騒ぎの足跡。 刈った後、大騒ぎの足跡。 風雪に耐えている西王母椿。 風雪に耐えている西王母椿。 東の農道から見た樹下美術館。 東の農道から見た樹下美術館。 上下浜のホテル。 上下浜のホテル。 |

庭を終える頃から陽が射し、夕暮れ近くの四ツ屋浜と上下浜へ行った。

穏やかな海岸を散歩する人が絶えなかった。

強風の一日 窓辺の雀 寒中見舞い。

強風に見舞われた一日。

私の上越市沿岸は風が強すぎて殆ど積雪はない。

そんな午後、高田へ行った妻は高速道路の風が怖いといって一般道で帰って来た。

先日掲載しました窓辺の餌場に本日5羽の雀が来ていた。

先日掲載しました窓辺の餌場に本日5羽の雀が来ていた。

食べては飛び立ちまた来て食べる。

食べ過ぎはないのだろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

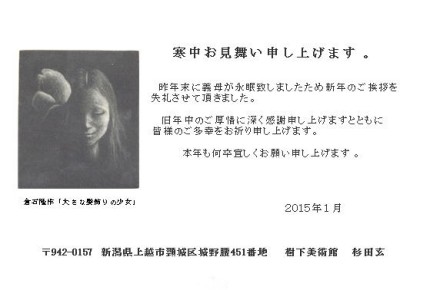

昨年暮が迫って義母が亡くなり、先日来差し出していた寒中御見舞いの送付が終わりました。

年賀状の行き違いなどが多々あり、ご迷惑をおかけ致しました。

葉書に倉石隆の版画「大きな髪飾りの少女」を刷りました。可愛くも小さな当作品は昨年9月21日のブログ〝小田嶽夫の特装版「回想の文士たち」と倉石隆〟で取り上げさせていただきました。

来る3月15日、開館致しましたら、この特装版を美術館に置きますのでご覧になりたい方はご遠慮なくスタッフに仰ってください。

蔵に描かれていた兎 ほくほく線超快速は「スノーラビット」号。

在宅回りで訪れた上越市大潟区の集落の蔵にうさぎの絵があった。

黒い地に白く浮き出る兎はリズムや動きがあってとても良かった。

兎の意匠にされた持ち主にどんな意図があったのだろう。

兎は古来神の使い、多産のために豊穣、山と里を往来する超越性など様々な意味があるようだ。

また脱兎の如くなど俊敏さを表象している。

ところで来る3月15日に北陸新幹線が東京ー金沢で間もなく開業する。

これに伴って従来ほくほく線で越後湯沢-金沢を結んでいた特急「はくたか」が無くなる。

代わって同線に直江津-越後湯沢を「はくたか」に準ずる時間で結ぶ超快速列車が走る。

その愛称が募集されていたが、先日「スノーラビット」に決まった。

私も幾つか応募したが、スノーラビットは思い付かなかった。

日本語でいえば「ゆきうさぎ」。

俊敏、越後の雪、山里の往来、神の使いや豊穣などで「はくたか」に負けない名だ。

そして愛らしい。

外観デザインを工夫して夢あるものにして頂ければさらに良いと思う。

曇りで始め雨で終了の庭仕事 拙ブログが。

昨年12月は、枯れたススキや萩ほか枯れた草花の処理をする前に突然雪が降った。

片付けたいことが沢山残っていて、本日午後休診の木曜日、降らないと踏んで妻と庭へ出た。

12月の雪は水を多く含んだ重い雪だったので、落ちた枯れ木枯れ枝が至る所に散乱していた。

一時間半少々で雨が降ってきて作業を止めた。

まだ何倍も仕事が残っている。

3月15日の開館はあっという間だろう、是非楽しみながら残りを行いたい。

このほかに枯れ木枯れ枝が山ほどありました。

このほかに枯れ木枯れ枝が山ほどありました。

これらは分類してくくり、焼却場へ出す予定です。

ところで本日当ブログの閲覧解析が急に上がった。

せいぜい一日200PVだったのが今朝から突然上がり、現在21時を過ぎて650PVを越えている。

ホームページとブログでお世話になっている会社に故障でしょうか、と尋ねた。

すると以下思いもかけぬ返事を頂きました。

今朝9時からNHKアーカイブスで2007年2月27日の〝ハイビジョン特集「堀口大學」 遠き恋人に関する調査〟が再放送された。

内容は堀口大學の海外時代の親交、特に恋人と言われたマリー・ローランサンとの関係を現地を訪ねて検証するもので、110分の番組だった。

日頃草子の記事に幾つか堀口大學の記載があり、中でも「花はいろ 人はこころ、、、 堀口大學の詩 年と共に響く言葉。」

がヒットしている模様という事でした。

実際、「堀口大學」を検索してみますとYahoo!、Googleとも拙記事が上位に表示されていて驚きました。

貴重な文学者に関した一文を恥ずかしく思い、一方で嬉しくもありました。

記事を見て頂いた皆様、有り難うございました。

樹下美術館の庭にフキノトウ 新潟県も2機目のドクターヘリ導入へ。

12月に二度の強い寒波に見舞われ、どうなることかと思われた今年の冬。

今樹下美術館の雪は一部を残すだけで、春先のスキー場にようです。

昼休みにもしやと思い、庭の南向きの土手を探しますとフキノトウがありました。

まだとても小さかったのですが、4つ採りました。

夕食に天ぷらで出ましたが、大変濃厚な風味でした。

本日の樹下美術館の裏手から。カフェの前は特に屋根からの雪が溜まります。

本日の樹下美術館の裏手から。カフェの前は特に屋根からの雪が溜まります。

ところで今夕の新潟県版テレビニュースで、泉田知事は来年秋に2機目のドクターヘリを導入すると発表した。

昨年5月、近くの上下浜海岸で痛ましい海難事故が発生した。

その日のブログで、新潟県は300㎞の海岸線を有する大きな県なのでヘリは1機では足りない、と書かせて頂いた。

事故から1年を経ずして発表された計画は評価に値する。

2機目は中越あるいは上越地域を新たな基地にするということ。

ぜひ上越地域に設置し、長野県、富山県との連携でより効果的な運用を期待したい。

ちなみに長野県は既に2機所有し、富山県は今年夏に1機目を導入するという。

富山県のヘリは糸魚川もカバーする予定らしい。

昨年の新潟県は昨年秋で前年度の出動数を上回り、発足後2年間で719件の実績を上げている。

すでに山形県、福島県のへりと連携するなど多様な機能を発揮している。

とても良いニュースだった。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月