間もなくお別れのほくほく線特急「はくたか」 名残惜しむファン。

ほくほく線を走る特急はくたかが来月13日で18年間の運行を終了する。

その名は翌日に開業する北陸新幹線の特急列車が受け継ぐ。

ほくほく線はトンネルが多かったが平野区間での高架線疾走は素晴らしかった。

名残惜しさもあって2012年から近くではくたかを撮るようになった。

田に水が入る頃あるいは夏~秋の夕方、そして秋の黄金の水田を走る姿に爽快感と詩情があった。

残りのひと月、これまで雪中の写真が少なかったので撮ってみたい。

今冬の一帯は雪が少なく農道に車が入り、歩くことも出来る。

本日は田んぼやくびき駅など至る所に、残りわずかとなったはくたかを撮る人たちが見られた。

くびき駅を通過する下り「はくたか」

くびき駅を通過する下り「はくたか」

本日見たはくたかはいずれもこざっぱりとして、きれいに洗浄されているように感じた。

※3月14日以後に第二の人生であるJR西の北陸特急に転身すべく、衣替えに入っているとも伝えられているようです-2月15日加筆-

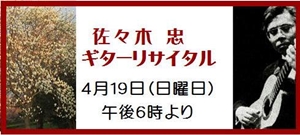

2月としては記録的な強風 4月花咲く季節にオーソリティーのギター演奏会。

昨夜に続き強風に見舞われた一日。

新潟県は秒速25~30メートルも吹き、佐渡など各地で二月としては記録的な風となった。

およそ佐渡の方角、海上北に発達した積乱雲。

およそ佐渡の方角、海上北に発達した積乱雲。

夕刻近い上越市大潟区四ツ屋浜で。

バロックからバッハそして日本の歌まで。

バロックからバッハそして日本の歌まで。

多くの演奏家を育てたドイツはケルンアーヘン音楽大学リュート科・ギター科教授の演奏会です。

二月もはや中旬に入ったが、一月後半よりも強い寒波、強い風に見舞われる。

時に快晴も訪れるが、さすが2月の冬力?(ふゆぢから)を知らされる。

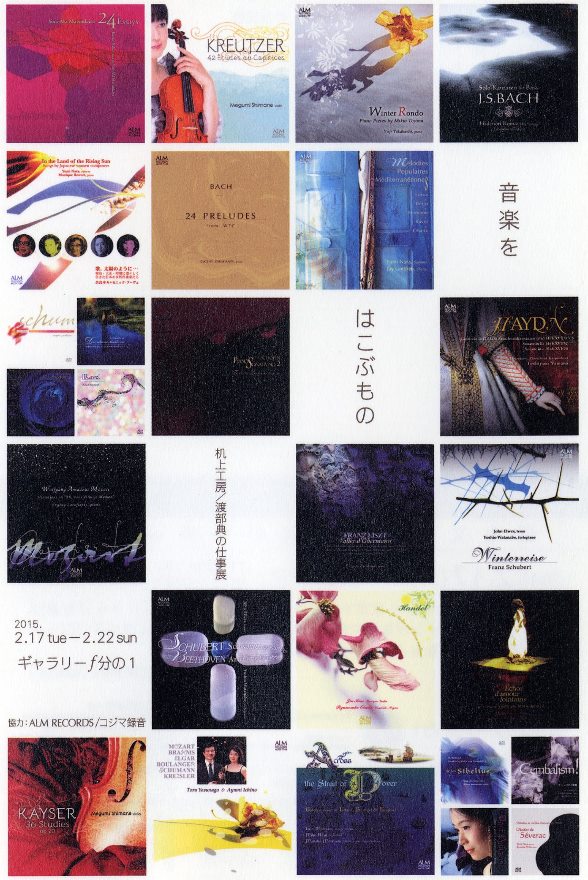

渡部典さんの「音楽をはこぶもの」 机上工房/渡部典の仕事展

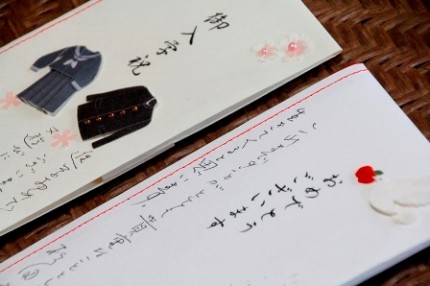

本日、東京でご活躍の渡部典(のり)さんが展覧会の案内を届けて下さいました。

渡部さんは「机上工房」を営まれる上越市大潟区ご出身のグラフィックデザイナーです。

このたびは「音楽をはこぶもの」と銘打ち、製作プロセスや、

沢山のお仕事の中からクラシック音楽のCDパッケージ36点を展示されます。

〝ヴィジュアルデザインが無形の音楽に対してどのようにアプローチし、どのように形を与えてきたかを紹介します〟と述べられています。

かって大震災の年、筆者のシーグラスの写真を使って下さったことがありました。

それが光栄にもジョン・エルウィスの「シューベルト歌曲集『白鳥の 歌』」になり、昨日のことのように思い出されます。

〝音楽をはこぶもの〟渡部典の仕事GRAPHIC DESIGN展

●会場:東京都千代田区神田駿河台1-5-6 コトー駿河台

「ギャラリーf分の1」 ☎03-3293-8756

●日時:2月17日(火)~2月22 日(日) 11:00~18:30

(初日13:00より、最終日17:00まで)

間もなくですが、お近くお出かけの際にどうかお寄り下さい。

寒波の後の晴れ間 静かな「はくたか」 つぐみ 農道。

寒波が去って穏やかだった休日。

昨晩の雨と上昇した気温で雪が融けている。

午後は「はくたか」を撮りに頸城区の農道に行った。

あとひと月少々で北陸新幹線に名を譲って終了となる「はくたか」。

やはり名残惜しい。

帰りの農道。雪解けした水溜りがまぶしい。

帰りの農道。雪解けした水溜りがまぶしい。

日が長くなった。間もなく5時というのに陽が残っている。

冬が終わりつつあると思いたい。

次第に今年の開館が近づいていて心引きしまる感じがする。

吹雪の一夜が明けて 入学祝。

昨日からの寒波による吹雪は夕方に雨に変わって収まった。

午後の2カ所の在宅も無事に回った。

上越市大潟区の積雪は30㎝足らずで済んだ。

以前も書きましたがこんな日の妻は朝から忙しい。

高田育ちなので自動的に心身が動くようだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

二人の若い縁者が進学し祝いを送った。一人は自由学園へ進み入寮する。

二人の若い縁者が進学し祝いを送った。一人は自由学園へ進み入寮する。

学園のHPに〝生活の中から全てを学び、高い知性と品性を育みます〟とある。

亡母は同学園創立者の一人羽仁もと子の出版社雑誌「婦人之友」を長く読み、

後に「明日の友」を購読していた。

偶々かもしれないが、今日の入学は70年の母の願いが叶ったようにも見える。

月並みだが天国で喜んでいるような気がするし、身内としても嬉しい。

強い寒波 インフルエンザ。

今年になって一番の寒波がやってきて朝から吹雪いている。

昨日の花屋さんの店内が幻のように思い出される。

降雪中のシャッターペイント。時々見るがとても良く、また気になる。

降雪中のシャッターペイント。時々見るがとても良く、また気になる。

これまで上越市大潟区は沿岸なので積雪が少なかったが、このたびは覚悟している。

これまで上越市大潟区は沿岸なので積雪が少なかったが、このたびは覚悟している。

(いずれの写真も停車した車内から撮っています)

さてインフルエンザは外出機会の多い若い層がターゲットになりやすい。

一方老人では突然食べなくなった、腰が立たないという人に検温してもらうと、

高熱を発していてインフルエンザだったということがある。

一度下がった熱が再度ぶり返すのは冬半ばからのB型によくみられるが、今年はA型でしばしば見られている。

熱が下がってきたからと言って安心はできない。

いずれにしてもインフルエンザは「急な」あるいは「突然の」変調が共通点。

一度緩んだ寒さの後、強力な今回の寒冷はインフルエンザへの用心も大切になろう。

スイートピー 高田暮色 こやま寿司。

午後齋藤尚明・二代陶齋さんが訪ねてこられました。

いつものように尽きない話に退屈しません。

初代の築窯と初窯のこと等々とても有意義でした。

夕刻は元上越医師会会長・丸山正義先生のお通夜に参列しました。

広い世界をお持ちの名会長で長くお世話になりました。

通夜の前に北陸園芸でクリスマスローズ-を二鉢求めました。

花芽が沢山着いた良い株だと思います。

3月15日開館から連休当たりまでカフェ前の庭で咲き続けることでしょう。

どうかご覧下さい。

新箱井橋から、矢代川の向こうに新潟県立中央病院と県立看護大学(左手前)。

新箱井橋から、矢代川の向こうに新潟県立中央病院と県立看護大学(左手前)。

同じ橋から、反対方向の青田難波山(別名青田南葉山) 949メートル。

同じ橋から、反対方向の青田難波山(別名青田南葉山) 949メートル。

この山は鍋を伏せたような形状なので、勝手に鍋山→なべやま→なんべやま→なんばやまという流れがよぎります。

見る角度にもよりますが、本当にゆったりした形の山なのです。

いく筋にも分かれる雪中の矢代川もおしゃれな前景になっていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

通夜の帰りに上越市春日野の「こやま寿司」へ寄りました。爽やかで美味しいリーズナブルなお寿司でした。

季節外れのクリスマスローズの植え替え植え込み。

好天だった週末土曜日、午後は春の花を見に新潟市秋葉区(旧新津市)へ行った。

同区の古津という場所に、大きな植物園ほか美術館や物産販売施設などがあり一帯は充実していた。

本日の目的はクリスマスローズを買うくこと。

樹下美術館はクリスマスローズ-を地植えしている。

しかし中々難しく、コツが分かるまで長く掛かった。

一言で言えば直射日光を嫌う花だということになる。

樹木の下でも午前に4,5時間の陽がが当たるようでは駄目、むしろ地味な場所で忘れられたような

株が勢いを得て盛大に花をつけることがよくあった。

それで現在日当たりで小さくなっている株を木立の中に移すのが仕事になった。

本日の園芸センターで蕾が多いのを6,7株を買い、夕刻近くから暗くなるまで植え込んだ。

この先、まだ雪が降ることが考えられ、1月に植え替えたものも含めて周囲をチップで囲った。

ところで今夕作業を始めようとすると二人の若者が、やってますかと訪ねて来られた。

これだけ雪が無いのですから、開館していると思われても無理もないことです。

どうか3月15日までお待ち下さい、大変申し分けありません。

NHK「小さな旅」の雁木通り 倉石隆のふるさと。

今夕NHKテレビ「小さな旅」で放映された-雁木あたたか-を見た。

新潟県上越市高田の雁木通りの風物と暮らしの一端を紹介していた。

高田のらしさは色々あるが、町並みで言えば雁木、わけても古い通りにあると思う。

番組でも新たな本丁筋は触れられなかった。

およそふる里感のある村落や町並みは人を惹きつける。

いずれにも一生懸命に営まれ磨かれた生活と時間が生きて漂う。

そこでは自らのふる里でなくとも、郷愁が眼を醒まし心癒やされるのだろう。

このような場所はにわか作りが不可能なので、慎重な保全が必要な財産に違いない。

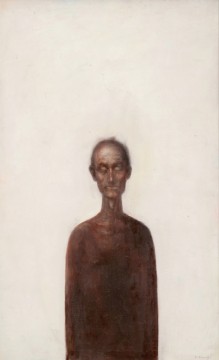

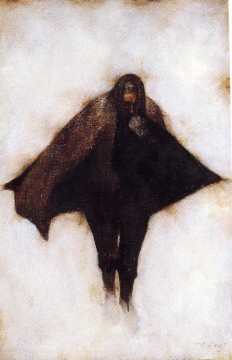

以下は倉石隆のふる里に関する作品と文です。

倉石隆作「北の町」 1953年 21,6×27,3㎝ 樹下美術館収蔵。

倉石隆作「北の町」 1953年 21,6×27,3㎝ 樹下美術館収蔵。

倉石隆作「粉雪が舞う」 1985年 146,5×98,6㎝ 上越市収蔵

倉石隆作「粉雪が舞う」 1985年 146,5×98,6㎝ 上越市収蔵

写真は新潟市美術館1995年9月14日発行 郷土作家シリーズ 倉石隆展 から。

-幻のふるさと- から抜粋

町名が上越市と変わっても、僕の故郷の町は高田でなければならない。目抜き通りにビルが建ち並び、行き交う人びとが都会風のファッションに彩られたとしても、僕の幻の町は、風雪にさらされ、家並みは灰色に沈んでいなけらばならない。

雁木はせまく、薄暗いトンネルんのようにどこまでも長く続いていて、すっこかぶりのお父っつぁと、角巻き姿のおっ母さが背をまるめて雪の中を歩いていなければならない。

それから、黒いマントの少年たちのいる風景。その時代錯誤の幻の町こそ僕の中のふるさとなのです。

(1987年12月11日新潟日報日曜版 35周年記念特集 ふるさとを描くシリーズ掲載 倉石隆の「粉雪が舞う」の寄稿文から)

好天続きで大潟水と森公園へ 気象の表裏逆転。

昨日に続いて晴天の一日だった。

休診の午後、近くの大潟水と森公園へ出かけた。

さすが二月の晴天は日が高く日射しに力が感じられる。

炊事棟(向こう)とトイレ(手前) 炊事棟(向こう)とトイレ(手前)  噴水広場 噴水広場  鷺 鷺 |

回廊 回廊  半島の道 半島の道  帰りの海辺 帰りの海辺 |

所々に雪が残っていたが、ワンちゃん連れ、ご夫婦、お一人、ご近所、、、多くの人と出会った。

公園一帯は縄文、弥生など長期にわたる古代の遺跡、遺物が発見されていた場所。

先人たちが見たであろう風景になにがしか思いを重ねて歩くのも一興だと思う。

テレビで見る表日本は雪模様で気象が逆転している。

以前にもこのようなことがあったが、不思議だ。

立春の鳥 楽しみな倉石隆の作品。

立春に相応しい穏やな日、青空に踊るような雲が見られました。

出かけた柿崎川にコハクチョウがいました。

川で白鳥を見るのは初めてでかなり驚きました。

眩しいばかりの白さです。

傍らの樹には雀の群。

厳しい冬を無事に越えようとしている群に安堵が感じられました。

そして本日の樹下美術館。 1月28日の夜半に降った雪が5~10㎝ほど積もっている。

1月28日の夜半に降った雪が5~10㎝ほど積もっている。

カフェの前は屋根の雪が集中して落ちるので板を重ねて守っています。

今年の開館まであと一ヶ月少々。

つい先日決まったことですが、倉石隆のカリカチュア風な油彩人物画(自画像)が樹下美術館に加わることになりました。桜のころ新幹線に乗ってやってくるのです。

ダスティー・スプリングフィールドの心の風車。

雪は5㎝程度で止まっているがさすが2月、寒い日が続いている。

1月の終わりに2回も庭仕事ができたなど嘘のようだ。

後藤さんの一件の辛さはやはり早晩には消えない。

常軌を逸する点でテロに戦争の本質があり、テロ無き戦争もない。

国は唯一戦争を避けるための装置であり、

税金を払う人間としていつもその事に望みを託している。

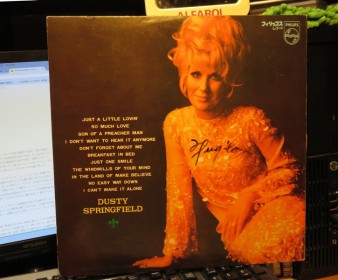

「The Windmills fo Your Mind」 心の風車、というような意味でしょうか。

シェルブールの雨傘のミシェル・ルグラン作曲 作詞アラン&マリリン・バーグマン

車輪、糸車、雪球、メリーゴーランド、時計の針、世界、リンゴ、トンネル、回転ドア、螺旋、、、くるくる回るものが次々出てくる。

突然去った人の回想として歌われている。どこかが無くなると全てが崩れるようなイメージで書かれた曲だという。

上の写真は「The Windmills fo Your Mind」が入っているレコード(胸の所のサインは買った当時小生が書いた)。1968年頃に買ったが、これを貸した同級生と今も年に一度くらい食事をする。

レコードの当時も世界と社会は安定していたとは言えないが、人の命は地球より重い、というような概念は広く私たちの中にあった。政治家もそうだったと思う。

後藤さんのことを悼みたい。

難しかった倉石隆の図録のあとがき。

樹下美術館は倉石隆と齋藤三郎を常設展示しています。

毎年カテゴリを変えていますが、目覚ましい特別展というものは無く静かなランニング(長距離ランナーのような)ぶりです。

それでもご覧頂き販売できる収蔵図録(カタログ)は長年の悲願でした。

それがなぜ今日未完成なのか。理由の一つに私自身が作家の志に十分添い得てなかったことが挙げられます。

どこまで迫れるか、とくに倉石隆の「あとがき」に苦労していました。

これは作家に対する総括のような意味合いがあり、何度書いてももの足りなかったのです。

しかし今年になってふと以下のような文章になってきました。

手前味噌は否めませんが、ほぼこれ以上書けないのではと思い恥を忍び掲載してみました。

齋藤三郎の焼き物には用とある種の様式美がありますが、絵画への言述は本当に難しいのです。

しかし倉石隆をおよそ以下のようにしめくくることで、皆様の手助けになるのであればと、思っている次第です。

あとがき

生涯人物を描き続けた倉石隆。その姿勢には挑戦者の如き情熱と一貫性が認められる。人物への傾注と深度をみるにつけ、氏は人間を描きたくて画家になったのではないか、とまで考えさせられる。

生前〝美しく描くより、本物に迫りたい〟と潔く述べている。さらに生涯崇拝した画家がレンブラントであり、カリエール、エゴンシーレ、クリムト、ジャコメッティにも影響を受けたと聞く。みな人間の芸術家である。

なぜそれほどまで人間だったのだろう。眼前に風景や静物、脳裏に抽象やファンタジーもあったであろうが、、、。

遡れば若き日の倉石にも、自分は何者、何処へ向かうのか、は切実なテーマだったにちがいない。深く内省する氏であれば、自らの中で直接的に脈動し観応される「生命」とその多様な有り様こそ描くに相応しいものと、手応えをもって確信した瞬間があったのではないだろうか。

中学時代の氏は丘の上や地下室のような部屋においてしばしば友人達と語っている。そこで「僕は人間に決めた」と述べる倉石が浮かぶのである。

あらためて氏の作品の前に立つと、その存在感ゆえ人物たちは今にも動いたり話しそうな錯覚を覚える。そのため静かな樹下美術館の小さな壁はいつも賑やかなのである。

後年、自分はデッサンをやりすぎたという述懐が伝わっている。しかし優れたデッサンは終生の具象、なかんずく多様な人物達に長い生命を吹き込むことに立派に成功したではないか。ささやかな樹下美術館で倉石隆を飾れることを幸せに思う。

(もしかしたらもう少し変わることも考えられます)

たとえ一人の希な案件であろうとも。

以前ある老人から、若い時に身売りを強いられた話を聞いた。蒲原地方で育った家にどんな事情があったのか、親が自分を売った。女衒ともう一人の娘と一緒だった。大きな川の手前の宿に泊まった夜、この川を渡ったらもう駄目だと聞いて逃げる決心をした。相手の娘さんに話したが、行かないと言ったので一人で逃げた。

農家のふるさとは駄目、とにかく海へ逃げようと思い、田を越え山を越えた。漁師の村へ着くと物乞いのようにしながら漁業の手伝いをした。本当に色々なことがあった末、今の土地で嫁になった。

この方は晩年に認知症が現れ、昼寝の後などに火事だ空襲だ、と言って家を飛び出すことがあった。そのことで往診に行っ日、落ち着くと以上の昔話をされた。私が知る限り、この方の強さと子や孫へのいたわりはとても印象的だった。

飛び出しの異常行動は認知症だけではなく、かっての辛い経験の表出ではないかと思った。

ところで本日後藤さんの死亡が報じられている。

国はある意味もう一人の親である。

それが衆目のなかで、とうとう後藤さんを守れなかった。

たった一人の特殊な案件が全てを物語ることがある。

勇敢で善良そうな方が失われ、残念かつ先の吉凶が案じられる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

午後高田へ行った妻は大潟の方が降っていると言った。

年配の方それぞれの冬 ジグソーパズル 家事と温泉 スキー。

外出が厭われる冬ですが、診療の余談でお聞きする話はいつも有意義です。

以下幾つかを記しました。

○昭和11年生まれ(78才)の女性のジグソーパズル。

ジグソーパズルは畑とともに夢中になれる。

10年ほど前、娘が頂き物と言って届けてくれたのが始まりだった。その時のパズルは300ピースくらいでジェーム・スディーンの白黒写真だった。

初めてなのに出来たのは、ジェーム・スディーンが大好きだったから。

その時、自分はこの遊びが合っていると思った。以後1000ピース、1500ピースと大きくなり会にも入った。

今は4000ピースをしているが、出来上がるのに1,2ヶ月くらいは掛かり、畑をしながらだと4ヶ月掛かるが飽きない。

中でもカタログから作品を選ぶ時や最後の一ピースをはめる時が嬉しく、なにより最初に全てのピースをばらまく時がわくわくする。

○大正15年生まれ(89才)の女性の家事と俳句とお出かけ。

長年の農作業で足腰は曲がった。

しかし朝食の仕度、風呂掃除は自分の仕事で、昼寝を交えて相撲や歌謡ショーや鶴瓶のテレビを見る。

先生のお母さんに誘われた俳句はずっと続けている。毎年娘が来て一茶記念館に連れて行ってくれる。

そこには記念館で詠んだ句の投句箱があり入れていた。先日、思ってもみなかったことに昨年の一句が特選になったと知らせが来た。

この時期、気ままに外出できまないので、周囲の友達と月1回の温泉行きが楽しみ。

温泉はごく近いが一緒にタクシーを頼んで出かける。月1回だったのが、このところ20日に1回と回数が多くなった。

○昭和18年生まれ(72才)の男性のスキー

何年ぶりかで杉野沢へスキーに行った。

スキー場は思ったより混んでいて、以前より更にスノボーが増えていた。

孫と一緒だったが、普段歩いているせいか転びもせず楽しかった。スキーウエア-を着ると気持ちが若返るし、ゴーグルをつけていると顔が隠れるので年を気にせず楽しめる。

(最近のゲレンデは年配のスキーヤーが増えていて、色々優遇サービスもあるとテレビが伝えていました,,,筆者)

ある日の四ツ屋浜の竹藪。

ある日の四ツ屋浜の竹藪。

この日風は吹いていませんでしたが、笹が風下を向いて見事に固まっていました。

連日の季節風に晒されてこんなになってしまったのですね。

少々教訓めいた眺めでした。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月