「お声」の掲載。

樹下美術館のホームページに、昨年後半(8月~12月)の皆様の「お声」を掲載させて頂きました。

ご感想からつぶやきの一筆まで楽しく拝読させて頂きました。

沢山の貴重なコメントを有り難うございました、皆様もご覧下さい。

https://www.juca.jp/voice/index.html

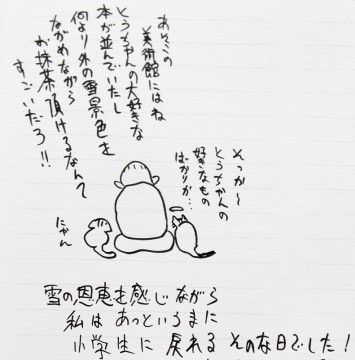

以下帳面に添えられましたイラストの一部を掲載させて頂きました。

愛らしく、微笑ましく、そして和まされます。

冬は中ほどにさしかかりました。

寒の真っ最中になりますが、週間天気予報はさほどの厳しを伝えていません。

当初に言われた暖冬はこれからのことであれば有り難いところです。

大潟区の新年顔合わせ会。

昨年末から上越市大潟区の「新年顔合わせ会」の案内が来ていた。

これまで出席したことがなかったが、机上の書類が気になった。

どんな会も、時に一人くらい面倒なことを言う人がいるのでほかも含めてほとんど出ない。

しかし年取って鈍くなり、今年は出てみようと思った。

午後4時から鵜の浜人魚館で行われた会には、「まちづくり大潟」、「地域協議会」、

「町内会長会」「団体・企業」ほか総合事務所など多くが参加されていた。

来賓は市長さん、地元選出の議員各さんも加わって賑やかだった。

皆さんきちんとした服装で参加され、セーターで来ないで良かった、と思った。

皆さんきちんとした服装で参加され、セーターで来ないで良かった、と思った。

会場は多くの顔見知りがいてフレンドリーで楽しかった。

主催者の挨拶は大声で「実行」を強調された。

まったくその通りだと思う。

世間では実行の前に気遣いや勉強会ばかりに時間を費やし、いつしか課題が時代遅れになることも希ではない。

その点、浜っ子は元気で分かりやすく、皆さんの雰囲気はとても良いと思った。

ただ酒が用意された席は、およそアルコールや血糖値のことで自ら恐縮される人が少なくない。

ちゃんとしたかかりつけ医がいて、一定の気遣いがあればそれで良いのである。

冬の過ごし方 ウインタースポーツ。

本日日曜日午後雪が降った。

その後みぞれに変わったが、夜間が心配される。

庭の水仙を切って部屋に置くと1日で開花し、夜には幾つも咲いてくる。

庭の水仙を切って部屋に置くと1日で開花し、夜には幾つも咲いてくる。

雪で閉じ込められる越後の冬。本来ならばウインタースポーツこそ最もふさわしい冬の楽しみ方であろう。

私の最後のスキーは娘と妙高パインバレーだった。

彼女が17私は50、,娘は女友達を連れてきて楽しかった。

ところで、ある機関の責任者は職員に、冬はウインタースポーツを十分楽しんでと伝えるという。

確かにその通りである。

アフタースキーもお腹が空いているので一層楽しい。

外の世界は広く豊かだ。

子どもや若者たちのゲームも良いが、時には外へ出てちゃんと贅沢をしてもらいたい。

窓辺、窓外の鳥 雀は減っているようだ。

風雨の土曜日、寒くてうっとうしい日であるが、窓辺や窓外に鳥がいると心和む。

例年のように窓辺に浅い板箱を並べ、パン粉を撒いたところ雀が来ている。

例年のように窓辺に浅い板箱を並べ、パン粉を撒いたところ雀が来ている。

薄いカーテン越しだとそっと近づけば逃げない。

この二羽は軒下に定住しているつがいのようだ。

ところで野や畑で見る雀の集団が年々小さくなって行く。今年など見かける群はパラパラと数が少ない。

中学生のころ庭木が真っ黒になるほど沢山来た。

鳥たちにとってこれから春まで最も餌が少なくなる時期であろう。

特に雀には沢山来て食べて貰いたい。

近くの枝にヒヨドリがいる。餌の順番をまっているのか、毛繕いする鳥の仕草はみな可愛い。

近くの枝にヒヨドリがいる。餌の順番をまっているのか、毛繕いする鳥の仕草はみな可愛い。

明日は日曜日、晴れないかなあ。

北陸新幹線、上越妙高駅で「夏は来ぬ」が流れますように。

昨日のニュースサイト「上越タウンジャーナル」および本日の朝刊「新潟日報」と「上越タイムス」に思わぬ記事が載っていた。

来る3月15日開業の北陸新幹線「上越妙高駅」の発車メロディーに「夏は来ぬ」が市から正式に提案されたという。

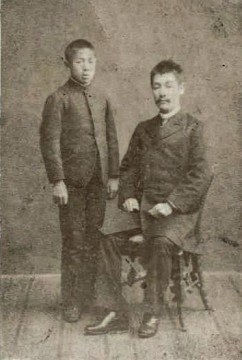

作曲者の小山作之助は上越市大潟区の出身で明治、大正、昭和の音楽教育家。

当ブログにも小山作之助のカテゴリーがありますが、その母トヨは我が家の出で且つ作之助の弟・直次郎は筆者の祖父になります。

生前父は作之助のことを「叔父さん」と呼び、集まりがあると沢山いた叔父叔母たちは皆で夏は来ぬを歌っていた。

作之助は平成25年、地元大潟区の堀川正紀氏の「小山作之助物語」の刊行、さらに上越教育大学教授・後藤丹先生による長い学研から「上越の偉人」として広く認識されるようになった。

中でも作之助作曲「夏は来ぬ」の高度な音楽性は絶賛されている。

平成元年に文化遺産として後世に残すべく各音楽団体などが主催、文化庁などが後援し「日本のうた・ふるさとのうた100選」を選定した。

「夏は来ぬ」は一人一曲の65万7千通の応募の中から晴れて選ばれた。

またNHK「みんなの歌50周年アニバーサリー」でCD」に収められている。

歌人・佐佐木信綱氏の詩は日本の自然風土を詠ってさらに申し分ない。

なによりさわやかな「夏は来ぬ」はさまざまな編曲や演奏法が可能な高い洗練性を有している。

運良く採用された暁にはきっと皆様に愛され、上越ここにありを自負できるメロディーが流れるに違いない。

どうか正式に選ばれますように。

強風だが雪は降らなかった 美しく透明な関係。

強風の一日、ヒューヒュー、ガタ、ガタと一日中やかましかった。

木曜日の午後の休診、夕刻の空がわずかに明るくなってカメラ片手に海へ行った。

四ツ屋浜から北東方向の海。見えませんが左端が佐渡島方面です。

四ツ屋浜から北東方向の海。見えませんが左端が佐渡島方面です。

強風であるが雪は無い。水たまりがわずか明るんだ空を点々と写している。

昨日のことテレビで胸打つドキュメンタリーを見た。

ノルウェーとアメリカの夫婦が中国で養子を求める。

見ず知らずの夫婦が別々にもらった赤ちゃんは双子だったことが分かる。

戸惑う親同士はアドレスを交換して別れ、子供達は文通をするようになる。

アメリカにおいて都市生活を営む一家と、フィヨルド迫る300人足らずのノルウェーの小村の一家は地球の表裏ほど離れている。

しかし家族、とりわけ姉妹の距離は同じ屋根の下にいるが如く近づく。

8年後アメリカの家族はノルウェーを訪ねる。

一瞬見つめ合い、すぐ一心に遊び始める姉妹、鏡の中と外のような二人、、美しい風景、、、、。

やがて来る別れの何と悲しく美しいことだろう。

〝ここは国立公園みたいだ〟

〝子供だけで自転車に乗れるなんて、アメリカでは(危険で)考えられない〟

〝ここの家はみな二階建てで、一階は家族が集まる場所になっている〟

アメリカ人の父親のつぶやきも印象的だった。

事情は劇的だが、美しく透明な一しずくを見る思いだった。

ノルウェーの村の素晴らしいこと。

着物を着た昔の子供 でんぐり返し 疎開。

昨年のこと12月早々の寒波で雪に見舞われた。

患者さん達は白菜、大根、キャベツなど、最後の収穫をし損なった。

当時こんな話をした。

「雪がそう多くないのに、なぜ採らないのですか」

「はい、どうせ着物汚しですから」

この人は服を着物と言った。

服が汚れるからというが、当面野菜に不自由しないからということのようだった。

一部の年配者は今でも服を着物をと言う。

普段着としてのいわゆる着物はまず見られなくなったが、言葉は別に生きているようだ。

ところで着物、とくに子供の着物はいつから見られなくなったのだろう。

都会と地方でかなり違いがあったようである。

二十四の瞳のように白黒映像で見る昔の子供たちの着物は、かすりの白い模様が鮮やかでとてもいい。

また金持ちの子が洋服で、一般は着物という時代もあったようだ。

さて現在80才ほどの女性は、戦時中東京から当地に疎開し、一度帰京して後年また戻られた。

疎開当時の小学校で次のような事があったという。

当地の小学校は特に低学年で着物の子供がかなりいた。

自分は服だった。

疎開早々のころ、ある日着物の男の子が突然目の前ででんぐり返しをした。

驚いたことにその子は下着(いわゆるパンツ)を付けていなかった。

一瞬お股が見えたのである。

とてもいやでショックを受けた。

ところがその後、面白がって何人かの子供たちが自分の前で次々にでんぐり返しを始めた。

親が学校に言ったのか、間もなく騒ぎは収まった。

これだけの話だが昔の子供や疎開の一面が垣間見られる。

ところで寝間着に関して、私は少なくとも小学時代まで脇にヒモを通すような着物(ユカタ)を着て寝た。

パジャマを着るのは大事件だったはずなのに、いつからだったか覚えていない。

仕事始めは晴れた 高田のリストランテサトウ 満月。

昨日の仕事始め、余裕をもって投薬していたかかりつけの方は少なかったが、

インフルエンザないしその疑いの方達で外来はかなり混んだ。

そんな夕刻、高田の「リストランテサトウ」さんで食事をした。

入店して分かったことに、オーナーは筆者の近所のご出身だった。

まだ小さなお子さんだったころ、よく診た。

料理は自在で丁寧、お酒はみな口に合い美味しい食事だった

店の後相客のご自宅にお邪魔したが、気がついたら日をまたいで6時間もご一緒していた。

それで昨日のブログはお休みとなってしまった。

昨日は久し振りの晴天で温かく、陽光は眩しかった。

雪の詩情。高田は樋場のリストランテ サトウ。

雪の詩情。高田は樋場のリストランテ サトウ。

ああ図録 お雑煮 休み中の運動。

貴重な年末年始の休みが終わる。

休みのあいだ映画を観たがおよそ机で倉石隆と齋藤三郎の「収蔵図録」と取り組んだ。

図録、これが8年過ぎてもまだ出来ない。

昨年の今頃は5月の拙個展か6月の開館記念には出すつもりと書いたはず。

しかし立派な表紙も出来たのに、個展が近づくにつれ絵に追われて図録は放られた。

その後夏が来て秋が過ぎたが、手は付けられなかった。

さぼりのほか色々理由がある中で一番は、内容がごちゃごちゃして気に入らない事。

直すにしても編集に使っていたエクセルが非常に不便で鬱陶しい事などがあった。

それで昨年12月に入るや、1作品だけのページを増やし、

編集は使い慣れた「一太郎・玄」を用いた。

陶齋、倉石隆それぞれ一冊ずつの予定だが、両方で10ページほど増える見込みとなった。

(陶齋79ページ、倉石隆63ページ)

ようやくすっきり気持ち良く見える。

費用はかさむが、替えてはいられない。

何しろ、これが出来たら死んでもいいと、いつしか思うようになってしまったのである。

とはいえ、印刷会社によって2ページに亘る挨拶文の英訳も上手く出来上がり、とても嬉しいのです。

本日の雑煮。「できました」と言われたが机上の作業に切りが付かず餅が伸びてしまった。

本日の雑煮。「できました」と言われたが机上の作業に切りが付かず餅が伸びてしまった。

(柚子が沈んでタケノコが威張ってます)

暮れに牧区や平丸方面から頂いた物も美味しそうに出ていた。

グラスは義兄から頂いた貴重な現代九谷の器。ガラスと磁器が合わさっていてとても変わっている。

6日間の休みに外出が少なかったので階段を昇降した。合計3600段にはなった。

(上り下りが入りますので合計7200段でしょうか)

また最近軽めのダンベルで筋トレを行っているが、冷え性にも効くとは思わなかった。

閉眼片足立ちの平衡トレーニングは頭の為に良さそうだ。

十重二十重の駅伝見物 近くの「とくっと」で夕食。

年末は妻の母の逝去や急患の用件で慌ただしかった。

新年になったて三日目、ようやく少し落ち着いてきた。

昼間の箱根駅伝の様子を時折見たがいつも通り現地は晴れ上がっている。

沿道の応援も驚くほど多い。

青山学院大学が大幅な時間短縮で優勝した。

上位常連校と言われ、おすましの都会的なイメージだった大学の幅広さを知らされる。

私の学生時代、試しにと言って同大学の学食でカレーを食べたことがあり、広くてびっくりした。

復路の都内。十重二十重の応援で、はたして中に居る人は見えるのであろうか。

復路の都内。十重二十重の応援で、はたして中に居る人は見えるのであろうか。

中にはスマホ片手にテレビカメラに向かって手を振る人もいる。

選手が見えなくとも、手中の映像と次々変わる現場の雰囲気で特別な臨場感があるのかもしれない。

夕食は亡き母へのご弔問客や片付けで忙しかった妻と近くの「とくっと」へ行った。

ある方のブログを見て行ったのだが、このあたりは雪がほとんどない。

診療の年始休みは明日まで、どうか晴れますように。

三本の映画。

2015年は切りが良くて覚えやすく、平成27年はラッキー7が付いている。

縁起に疎くとも年の字面は何となく心軽く感じられる。

あとは良くないことがあまり無い事を願い、精一杯生きるだけ。

そんな正月休みに映画を3本観た。

大晦日のテレビで「昼下がりの情事」

大晦日のテレビで「昼下がりの情事」

オードリー・ヘップバーンの匂うような美しさ、何と魅力的なことだろう.。

おしゃれで気が利いていて夢見るような映画だった。テーマ曲「魅惑のワルツ」は流行に流行った。

オードリーが特別な人だったことがあらためて分かる。相手役は大変だったことだろう。

もう一人特別な人が居た、モーリス・シュバリエだった。

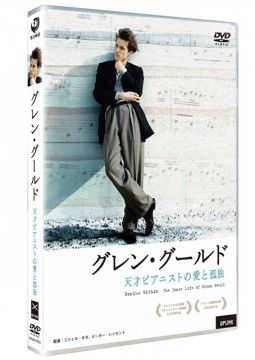

「グレン・グールド 天才ピアニストの愛と孤独」 正月用にamazonnで買った。

「グレン・グールド 天才ピアニストの愛と孤独」 正月用にamazonnで買った。

天才ならではの生活と人生、円熟する彼を支えた女性がいたとは。

氏のバッハをあらためて聴きたい。

昨日のテレビは「ローン・レンジャー」

昨日のテレビは「ローン・レンジャー」

笑いとはらはらドキドキが延々と続く開拓時代のテキサスのお話。

長かったが最後が真剣で全て観た。

50年以上も前のテレビでしばしば聞いた「キモサベー」と「トント」の懐かしかったこと。

2015年元旦のご挨拶 新年のワルツ。

2015年が明けました。

旧年、皆様には大変お世話になり有り難うございました。

皆様と共に幸せ多き年でありますように。

ショスタコーヴィッチ作曲「ジャズ組曲 第2番 第2ワルツ」

昨日大晦日のワルツはアニヴァーサリー・ソング(原曲イオン・イヴァノヴィチ作曲「ドナウ川のさざ波」でした。

新年はショスタコーヴィチのワルツで、演奏者はポーランドの若いチェリストたちです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新年早々多くの年賀状を有り難うございました。心より御礼申し上げます。

義母の逝去が12月26日、大勢様には年賀欠礼の知らせが間に合わなかった事と存じます。

どうか本年も昨年同様、樹下美術館と拙ブログを宜しくお願い申し上げます。

大晦日の白鳥とはくたか Anniversaly Song 上越地域医療センター病院の貴重。

いよいよ2014年は最後の一日となった。

やはり感慨を禁じ得ない。

あと二カk月半の走行、くびき駅を出た頸城平野で最後の大晦日を下る本日のほくほく線特急「はくたか」

あと二カk月半の走行、くびき駅を出た頸城平野で最後の大晦日を下る本日のほくほく線特急「はくたか」

白鳥がはくたかを見ている。

トム・ジョーンズの「アニヴァーサリー・ソング」

幸い予報されるほどの悪天候を免れほっとさせられる。

本日午後頸城野(くびきの)の白鳥は美しく、最後の大晦日を走る「はくたか」も見ることが出来た。

夕刻は高熱と脱水に苦しむ高田の方を上越地域医療センター病院で引き受けて頂き感謝に堪えない。

当病院は極めて有用性が高いものの、建物の老朽は否めない。

新築に向けて一歩を踏み出すという市長の言及は極めて貴重であろう。

さて世間で大晦日も人は頑張っている。

来る年は、人の努力と平和に水を差したり不安を煽るような政治だけはどうか避けてもらいたい。

なくし物が出てきた 次の午年とは。

いよいよ2014年も押し詰まって来た。

そんな折の4,5日、キーホルダーを紛失したままだった。

車は予備の鍵で運転出来たが家の鍵やセキュリティのスティックに不自由していた。

合い鍵の製作を覚悟した本日昼、自分が座っている椅子の背もたれと座布団の隙間にあった。

鍵を失くしたまま年を越すのは心細かったが、出てきてほっとした。

幸せは(真実の)光を当てればすぐそばにある、、、秋に読んだ「青い鳥」を思い出した。

私は子供時代から失くし物忘れ物が多かった。

小学校でしばしば本やカバンを持たずに登校したり、中高生で週末の下宿からの帰りの汽車で何度も荷物を忘れた。

仕事をするようになり、往診先から忘れた聴診器が届けられたことが二三度はある。

このことは私だけでなく、亡き父も聴診器や往診カバンが届けられていた。

遺伝かなと思っていたところ、長男が小学一年生になった新学期、何かあだなが付いたかと尋ねた。

「忘れ物キング」

驚くと共に気の毒になった。

そんな自分は干支がちゃんと言えない。

昨年まで「ね、うし、とら、う、たつ、み」が限界、今年になって「うま、ひつじ」を覚えた。

今年は私の干支の「うま」だったので覚え、語呂が良いのでひつじまで行った。

しかし再び忘れそうな気がする。

ところで年月のスピードは猛烈に速くなっているのに、次のうま年など気が遠くなるほど先に感じられる。

不思議なことだが、生きているかどうかわからない事。

あるいはそもそも干支に無頓着。

何より、早く来てほしくないという深層心理が正解らしい。

優れた華道教授だった義母の逝去。

長年、華道「古流松應会 深雪支部」を担った義母が去る12月26日夕刻に亡くなった。

幾つか終末の起伏を越えて頑張られた末の清々しい旅立ちだった。

華道教授として、必要なことを即座に答え続けられた優しく立派な方だったと思う。

多くのお弟子さんたちと8人の孫ひ孫、そして丁重な読経に送られた旅立ちだった。

28日夕刻、斎場から帰りのバスで見た南葉山、春日山方面の明るい夕空。

28日夕刻、斎場から帰りのバスで見た南葉山、春日山方面の明るい夕空。

すでに日の入りがわずか遅くなり、日が長くなり始めている。

手厚くして頂きました全ての関係者の皆様に心から御礼申し上げます。

古流松應会「深雪支部」の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月