本日クリスマスの日、樹下美術館は今年を終了致しました。

本日、今年の樹下美術館は前月より20人、前年より200人様の増加で終了致しました(イベント含まず)。

お寄り下さった全ての皆様に心より感謝申し上げます。

昨日はイブで今日はクリスマスでした。

思わぬ可愛いプレゼントを頂きました。

左はあるご夫婦が私を小さなライオンと仰って、届けて下さいました。さっそく往診カバンに付けます。

左はあるご夫婦が私を小さなライオンと仰って、届けて下さいました。さっそく往診カバンに付けます。

右は昨日診察の後、先生これ、と仰って頂いた可愛いチョコレートボックスです。

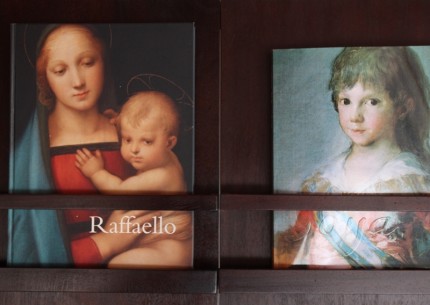

本日目に入ったカフェの本。

本日目に入ったカフェの本。

左ラファエロ「大公の聖母」、右ゴヤ「スペイン王子フランシスコ・デ・パウラ・アントニオの肖像」。

いずれも美しい展覧会図録です。

マガンとヒシクイ(オオヒシクイ)の群。

雪は降らないが、好天とは言えない数日、絶え間なくお客様に来て頂いて感謝に堪えません。

繰り返してお寄り下さった方もいらっしゃいました。

本日大潟区潟田のマガンとヒシクイの群。

本日大潟区潟田のマガンとヒシクイの群。

お食事中ごめんなさい、私が車を止めましたのでみな首を伸ばして警戒しています。

マガンとヒシクイは良く似ていて、曇り日などは遠目に区別が付きにくいのですが、違いがあります。

上掲の写真をトリミングしました。矢印の二羽がマガンで向こうはヒシクイ(たぶんオオヒシクイ)です。

上掲の写真をトリミングしました。矢印の二羽がマガンで向こうはヒシクイ(たぶんオオヒシクイ)です。

詳細な写真ではありませんが違いがお分かりでしょうか。くちばしの色、胸~腹の模様などに違いがあります。

さらにヒシクイまたオオヒシクイはマガンより大きいのです。

いつか珍しい雁に出会いたいと思っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところで身内の高齢者の容態が良くなく、一時期ブログをお休みさせていただくようになるかもしれません。

樹下美術館は明日が今期の最終日です、皆様には心から感謝いたしています。

甥夫婦のパン屋「HARENOHI」を訪ねた。

今日は天皇誕生日の祝日。

日中は降らず雲と青空がめまぐるしく交替した。

甥夫婦が近くの「ナルスおおがた店」にパン屋を出店してふた月が経った。

花を出させてもらい初日に訪ねたが、ごった返して写真も撮れなかった。

もう二ヶ月、本日午前カメラをもって訪ねた。

店の位置が良く、さまざまなパンから睦まじい二人の暖かな心が伝わる。

居た間、お客様が出入りされ無事な様子に安心した。

|

|

キューバと米国 大人の国へ 暖かなルーベン・ゴンザレスのルンバ。

雨交じりのみぞれの一日、美術館の周囲で20㎝、診療所では10㎝ほどの積雪で推移している。

しかるに現在夜8時半すぎ、数回昼間のような稲妻がカーテンを染めて大音響が響き渡った。

過日農産物を届けて下さった方の山間地区は一時2メートル近く積もったという。

雪に阻まれ帰宅できなくなった身内のために、家族が除雪機を乗せて救出に向かったとも聞いた。

さほど遠隔でなくても、地勢によって雪の状況は非常に大きな違いがある。

さて寒気の真っ最中、キューバとアメリカ合衆国が国交正常化に向けて動き出した。

反米の社会主義国と米国フロリダ南端とは、わずか150キロ足らずの距離だ。

近くの者同士を敵対させるような悲しい政治では本当に困るのである。

胸傷むニュースばかりの中、このたび両国が恩讐を越えて関係改善に向かうことになった。

これには米国の部分的な寛容さもあろうが、カストロ政権の(フィデル→ラウル)洗練さが、ものをいっているのではないだろうか。

当事者には複雑な要素もあるようだが何とか粘って上手く行ってほしい。

そもそもキューバは偶像やモニュメントなど指導者の美化崇拝を避け、貧しいながら医療に全力投球をしてきた。

そして野球や音楽が大好きなうえ親日国家である。

このたびのことは突然始まったことではなく、おそらく長く忍耐強い外交交渉が生み出した成果ではないのか。

好き嫌いの感情論のあげく、力を頼りに必死に固まるばかりのどこかの国々と違って、大人(おとな)だなあと感じるのである。

キューバのピアニスト、ルーベン・ゴンザレスの「Melodía del rio」。

川のメロディーという意味でしょうか。

明日は火曜日、定期休館日ですが、祝日ですので開館いたしてます。

わずかの茜 雪は天からの手紙。

くびき野の雲間に茜の色刺せば 明日は晴れかとふと思ふなり

晴れるかと思ふは夕べの気のまぐれ 夜にはあられの窓叩く音

本日「雪は天からの手紙」という雪の研究者・中谷宇吉郎の言葉を聞いた。

今は「天からのメール」かもしれないが、やはり文脈では手紙がいい。

佐渡島がよく見えた曇天の柿崎海岸 陶片など&ハマヒヨドリ。

悪天候は外れてほしい冬の天気予報。

本日、雨/雪の予報だったが、午後10度近くあった暖かな曇天、夕刻は小雨だった。

よくそうするように土曜日午後なので柿崎海岸を歩いた。

水平線に佐渡島がよく見える。

右側の雪を抱く山は金北山であろうく(ズーム&トリミング)。

右側の雪を抱く山は金北山であろうく(ズーム&トリミング)。

柿崎ー金北山は100キロほどあるようです。

落ちていた瀬戸物のかけら。桜と思われる意匠が晴れ晴れとしている。

落ちていた瀬戸物のかけら。桜と思われる意匠が晴れ晴れとしている。

小碗の底に「大明成化年製」の文字(大の字がおかしいのです)。

小碗の底に「大明成化年製」の文字(大の字がおかしいのです)。

本物なら明時代だが、当然伊万里のかけら。

色形がきれいなシーグラス。チョーカーにしてみます。

色形がきれいなシーグラス。チョーカーにしてみます。

(およそ実物大です)

本日ご来館のお客様、賑やかにして頂き有り難うございました。

貴重な晴れの日。

気持ちの良いお天気の一日、多くの方が忙しかったと仰いました。

毎冬当館裏のデッキにあるベンチとテーブルはシートにくるまって越冬します。

本日スタッフによってしっかりカバーが掛けられ来春の開館を待つことになりました。

ところで昨日お電話くださった新潟市の方がご夫婦で来られました。

以前何度か訪ねくださり、どうしても年内にもう一度来たかった、と仰いました。

雪が心配でお電話されたということ、今日はお天気で本当に良かったです、有り難うございました。

今年の樹下美術館は残すところあと6日。

一日一日が名残惜しく感じられます。

ああ除雪して良かった。

爆弾低気圧の強風が残ったみぞれ模様の一日でした。

さて樹下美術館は40度くの字に曲がって作られています。

カフェは丁度くの字の真ん中にあり、屋根の雪が集中して落ちることになります。

少なめの降雪でも大きな屋根から落下した雪は窓をふさぎます。

カフェ正面に積み上がった落雪。そう多くない降雪でもここは大雪です。

カフェ正面に積み上がった落雪。そう多くない降雪でもここは大雪です。

例年ならばこんなになるのは休館中の1~2月ですが、今年は除雪が必要になりました。

妻が当番のこの日、午後休診日の私がスノーダンプを使いました。

落下した雪はとても固くて大変です。

およそ一時間半、正面の窓から向こうが見えるようになりました。

およそ一時間半、正面の窓から向こうが見えるようになりました。

番茶で一服して裏手に出ると、田んぼにマガンの大きな群がいました。

番茶で一服して裏手に出ると、田んぼにマガンの大きな群がいました。

帰り際、名簿の整理をしていた妻に「誰か来てくれないかなあ」と思わず漏らしました。

家に帰ると間もなく、あるメーカーの方達が5人で来てミーティングをしていると電話がありました。

本日はこの5人の方だけ、ああしかし何と有り難いのでしょう。

そして閉館の頃、

〝館長のブログを見ている、ぜひ明日訪ねたいが雪はどうですか〟と電話があったそうです。

新潟市の女性ということでした。

何と有り難いのでしょうの2回目です。

120キロの雪道、明日は荒れませんように、呉々も気を付けてお越しください。

ああ除雪して良かった。

おまけの写真です。夕暮れ時カフェから見る庭に裸婦が浮かびました。

おまけの写真です。夕暮れ時カフェから見る庭に裸婦が浮かびました。

カフェの背後にある照明された絵画展示ホールの絵が、狭いスペースの間からガラスに写るのです。

倉石隆の「夏の午後」ですが位置を変えると「更紗(さらさ)」が写って見えます。

昨年11月、同じように窓に写った「秋」を掲載しました。

上越市沿岸の雪 円安どきに孫の海外土産。

昨日に続く強力な低気圧と寒波で東京と静岡県から雪見舞の電話を頂く。

ところが幸いなことに、上越市頸城区の樹下美術館で積雪15㎝、診療所の大潟区はほぼゼロなのです。

丸一日の強風と雨は、沿岸に消雪作用をもたらしました。

しかし今夜、風が止めばシンシンと積もることが考えられます。

今夕、仕事場の駐車場。屋根も地面も雪は見られません。

今夕、仕事場の駐車場。屋根も地面も雪は見られません。

小さな駐車場が三カ所ありますので、雪はいつも心配です。

スポーツイベントで出かけた高2の孫のニュージーランド土産。

スポーツイベントで出かけた高2の孫のニュージーランド土産。

サクサクとしたクッキーは美味しかったが、$15が目に止まった。

超円安の時節、気遣いが心に沁みる。

冬の爆弾低気圧 寒菊の色。

本日の気象予報は爆弾低気圧の発生と発達一色だった。

今夜から明日一日、まず猛烈な風が吹くらしい。

列島に沿って台風が発達して通過していくようなものである。

夕刻から気温が上がっているためドシャドシャと雨が吹き付けている。

今後上空の寒気が引っ張り出されてくると吹雪になるらしい。

雨にまじってアラレが時折たたきつけ、あまつさえ雷が鳴りはじめた。

風と雨で雪は消えつつあったが、明日冬将軍は第二撃目の雪を降らせるのか。

冬はあたかも守るだけの戦のようだ。

ヒュウーヒューゴーゴー、ゴロゴロバリバリ、バタバタザーザーと次第にうるさくなってきた。

暖かなお茶を飲み孫のニュージーランド土産のクッキーを食べ、

専念すべきことに取り組むことにしよう。

拙句) 寒菊の色に心の暖まり

(本日在宅回りで見た花)

やはり今年の海は暖かいのか。

本日午後の定期在宅回りは二件の雁子浜。

旧国道から100メートルも入ると海は目の前だ。

帰りに寄るともうもうと水蒸気が立ちのぼっていた。

もっと寒いころに見たことがあるが、これほどではなかった。

言われるように髙い海水温度の現れなのだろう。

海が暖かいのであれば、あとはしばらく上空の強い寒気に引いて貰いたいところだ。

この日昼過ぎ、ある会社で健診後の面談があった。

すでに受診中の人を除きピックアップされた方達と会った。

100人ほどの事業所だが、一人一人の心身に目が向けられているので張り合いがある。

終えて遅い昼食は美術館でホットサンドを食べた。

居合わせた二人の若いお母さん、ご来館有り難うございました。

投票へ行った人の貴重。

昨晩の予報ほどは降らなかったが、雨交じりのみぞれの一日。

衆議院選挙があった。

除雪がいまいちの駐車場の雪かきをしてから投票場へ行った。

投票場の広い駐車場は待ちが必要なほど混んでいた。

悪天候の中、これだけ人が来る。

黙々たる分、選ばれる人よりむしろ選ぶ人の方が立派ではないかと感じた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

25日が今年の最終日、本日ご来館の皆様から名残惜しさが伝わった日曜日でした。

私たちの忘年会。

本日のみぞれ模様は夕刻から本降りへと変わりました。

そんな日に11名様も来て頂き感謝に堪えません。

この日、診療所と樹下美術館一緒の忘年会をしました。

お世話になっている方達もお招きして17名、会場は近くのビストロ・サブリーユでした。

最後まで新鮮、素朴かつ暖かなメニューはとてもリーズナブルです。

初めてのことでしたが、高田からI氏をお呼びして沢山ピアノを弾いて頂きました。

ルイス・ボンファの「ジェントル・レイン」も弾いてくださったI氏。

ルイス・ボンファの「ジェントル・レイン」も弾いてくださったI氏。

これからも楽しみな方です。

樹下美術館は25日で名残惜しい今年の終了です。

皆様には心から感謝いたしています。

福祉施設の忘年会に出て。

今夕、医療スタッフとして加わっている上越市内の特別養護老人ホーム「しいおさいの里」の忘年会があった。

2000年開設の中堅施設で100数十人の職員がいる。

およそ皆若い。

言い方を変えれば若くなくては働けないのが介護福祉の現場といえる。

若さのメリットとして肉体の強靱さとともに人間の良さが挙げられる。

仕事の基本姿勢は前屈みの肉体労働である。

丸一日、足腰の負担は並大抵でない。

人は年令とともに知識、経験と称して時としてずるさや悪意も身につける。

しかし若者は一旦張り合いを覚えればその使命感は愚直なほどである。

当組織は高齢者とともに若年障害者も世話している。

開設以来研修に次ぐ研修と、内部の各種対策委員会を重ねて心技を研鑽している。

長時間を要する食事介助、手際よいおむつ交換、大量失禁の処置、排泄の誘導と介助、

着替えの世話、なだめと傾聴、投薬管理、褥瘡予防、補助栄養管理、入浴介助、医療連携。

一般からすれば出来ればやりたくないことを365日行う。

本日忘年会で思った。

「人生終わり悪しければ全て悪し、良ければ全て良し」であり、

「自業自得と批判する人にも思わぬ自業自得があり得る」のである。

80才まで良かったが、その後に考えもしなかった事態が待っている。

85才すぎて見本のようだった人に90才で夢にも思わなかっことが起こりうる。

人の最後は往々にして見当が付かないのである。

どれほど社会に尽くそうと、どれほど社会から疎まれようと,

「終わりは良くありたい」

これを保障するのは政治、なかんずく福祉以外にない。

なのに国は現場の評価を軽んじ、あまつさえ公共なのに自助努力などと逃げる。

経済第一の自助努力など一歩間違えば悪徳への誘導に過ぎない。

明後日は衆議院の選挙がある。

福祉の為にもまず景気。

こんなこと何十年も、耳が痛くなるほど聞かされた。

政治、そして福祉を知っていそうな人が居ればいいのだが、よく分からない。

非常に新鮮なE129系電車。

本日午後、信越線・土底浜駅の踏切待ちで、見たことが無い電車がさっそうと通過して停車した。

駅駐車場に入り、出発して行く電車を二枚撮った。

JR東・新潟支社で今秋から一部導入が始まった真新しいE129系車両だと後で知った。

目にしたのは直江津までの試験走行車だったのか。

プラチナ系の地に黄色とオレンジのラインが気が利いていた。

ブルーや緑が目立った当地のJR車両が一転して暖かな色使いになった。

そのラインが前後で翼のように跳ねているのも元気だ。

通勤用か、2両編成で去って行く車両は実に軽やかで新鮮、かつ愛らしかった。

通勤用か、2両編成で去って行く車両は実に軽やかで新鮮、かつ愛らしかった。

消費電力は従来の半分、車内照明はLED。

車内はユニバーサルデザインが採用されているという。

幸せな感じがあり乗ってみたい。

直江津の信越本線を中心に走ると考えられるが、いつからだろう。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月