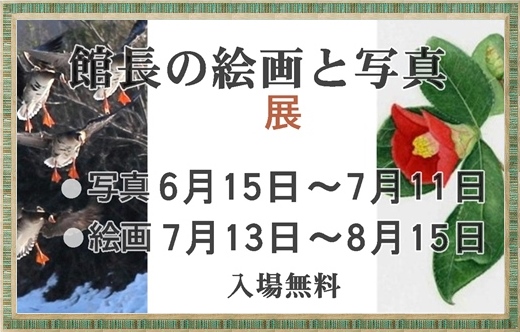

「館長の絵画と写真展」のお知らせ その1写真 孫たち。

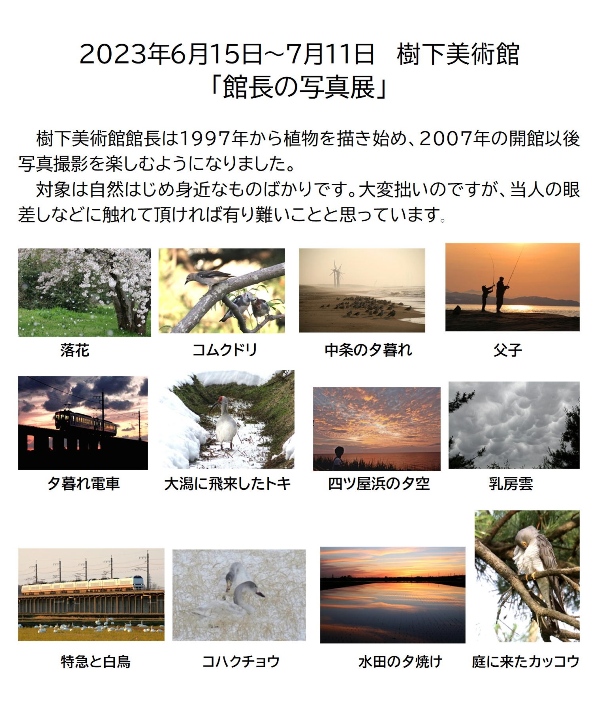

連日お伝えしている2023年度樹下美術館の企画展。

本日は「館長の絵画と写真展」です。

ところでいざ作品を選ぶ段になりあれもこれもとなってしまい、迷ったすえ写真と絵画を別け、全館で約一ヶ月ずつ行うことに致しました。

※かって両者一緒で約二ヶ月の開催とお伝えしました。訂正してお詫び致します。

●本日はそのうち写真の部6月15日(木)~7月11日(火)のおしらせです。

それまで縁が無かった写真を始めたのは美術館が開館しブログ(最初はお知らせ)を始めた2008年ころからです。主に生活の一コマ、その後雲や鳥および乗り物などへ目が向きすっかり虜になった写真。素人丸出しですが、構図を何とか意識して撮っている次第です。

少し先ですが、お暇をみてご笑覧頂ければ嬉しく思います。

次はその2絵画の部をお知らせする予定です。

さて再び寒くなり一帯は白くなりました。

午後、今春大学のデザイン科を卒業する孫が友人たちと訪ねてきました。

コロナのあおりをまともに受けた世代です。

お互いはリモートで十分に知り合っていたが実際に対面する際、本人を目の当たりにしてとても奇妙な感覚を覚えたということでした。

卒業研究が終了し就職も決まり、志を同じくしているせいかよく気があう。箸が転ぶたびにアハハアハハと笑いその後はムサシへ行って爬虫類を見るということでした。

洋食器展のお知らせ。

過日は気持ち良い2月の晴れ間を早春と褒めたら、一両日空は荒れて雪模様。本気を出したのか、やはり空は手強い。

開館に向けてホームページとブログ向けにお知らせ資料を作っています。

本日は、

●陶芸ホール4月20日(木曜日)~6月13日(火曜日)「洋食器展」のお知らせです。

上掲の器で大小を判別出来ませんが、クラウンデヴォン、ミントンなど、ロイヤルウースター、そしてリモージュはデミタスカップでやや小型の器です。

上掲の器で大小を判別出来ませんが、クラウンデヴォン、ミントンなど、ロイヤルウースター、そしてリモージュはデミタスカップでやや小型の器です。

開館が近づきました、開館時展示のお知らせです。

3月15日開館まで暦は一月を切ってきました。

昨年12月16日以来の冬期休館で皆さまには申し分けなく思っています。過去に3ヶ月後の開館まではあっという間に過ぎると書いたことがありました。

休暇中少々のんびりもしたが、これまでを振り返ると2月半ばを過ぎれば何かとバタバタしながら当日を迎えるに違いありません。

休館中は次期の展示テーマ決定と構想、展示作品と写真の確認、未額装作品の額装、ホームページ&ブログ告知Jバナーとファイル制作、来館者向け作品説明書制作、展示向キャプション制作、そして最後に展示作業です。

一方本業もあるため、冬期休館はむしろ開館中よりも忙しいのが実状です(冬鳥の写真も撮らなければなりませんし、、、)

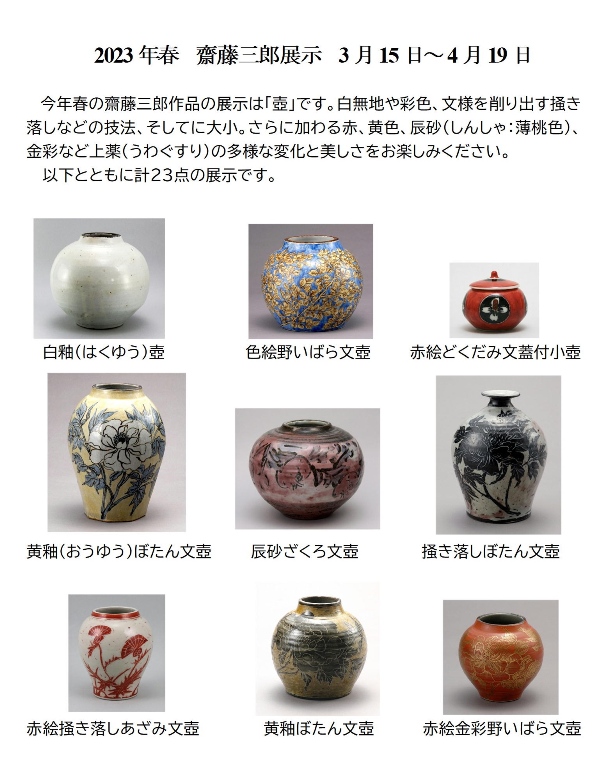

過日お知らせバナーをお出ししましたが、本日は以下それに付けるお知らせファイルを作りましたので掲載いたします。

●3月15日(水)~4月19日(火)の陶芸ホールは藤三郎の「壺展」です。

陶芸ホールはその後の企画展で使用しますので、「壺展」は4月19日で終了の予定です。

陶芸ホールはその後の企画展で使用しますので、「壺展」は4月19日で終了の予定です。

陶芸ホールはその後他の企画展で使用しますので、「壺展」は4月19日で終了致します。

陶芸ホールはその後他の企画展で使用しますので、「壺展」は4月19日で終了致します。

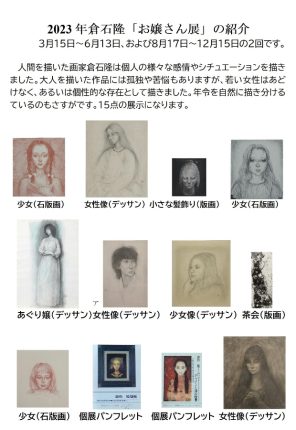

●3月15日(水)~6月13日(火)の絵画ホールは倉石隆「お嬢さん展」です。

「お嬢さん展」は6月13日をもって一休みし、8月17日~12月15日まで再度開催致します。

冬鳥に恵まれて。

本日また急に寒さが戻り冷や冷やとして少しばかり雪が降った。

このところ昼休みともなるとハクガンやミコアイサが見たくなり田に向かって車を走らせる。回るのは小一時間くらいなものだが、時には目新しい鳥や生態に出会えることがあり楽しみである。

本日ミコアイサは見なかったがちょっぴり積もった雪にハクガンの白さが余計映えて見えた。最後には多くのオナガガモと出会って幸運だった。

過日ハクガンは白鳥よりも白いと書いたが、こうしてみるとそのことが分かる。

過日ハクガンは白鳥よりも白いと書いたが、こうしてみるとそのことが分かる。

奥にモノトーンの鳥が集まっていた。遠い暗がりに向けて適当にピントを合わせてみた。

奥にモノトーンの鳥が集まっていた。遠い暗がりに向けて適当にピントを合わせてみた。

オナガガモだった。

オナガガモだった。

頭部が褐色なのはメスらしい。

このように沢山群れているのを初めて見た。オスの尾がぴゆんと上がり黒白の体色がとてもシック。

時間があるとカメラを手に鳥を見に行くのはある種習慣化した。本日は小雪が舞い寒かったがハクガンとオナガガモに出会った。

比較的雪が少ない朝日池と周辺の田んぼは大型の冬の水鳥に恵まれている。彼らを撮るのは盗撮のようなもので、食餌や休憩の邪魔にならぬよう気を付けているが、済まない気がしないでも無い。

それでも元気で多様な姿を目にし、写真の美しさに魅了されることは他に代えがたい幸せだ。この地で生活する幸運に感謝したい。

ハクガンの羽ばたき ミコアイサはとっぽい?

雨降りの本日午後ある田でハクガンの群を見た。7,80羽くらいか、いくぶん道路に寄っていたため私のカメラでも大きめに撮れた。

若鳥が多く混じり、時折羽ばたきをするものがいて溌剌とした眺めだった。

羽ばたきは順位など無く若鳥も行うようであり、特別なことでは無いように見受けられる。何のために行うのか分からないが「あくび」や「眠気ざまし」」かと思うことがあった。

羽ばたきは順位など無く若鳥も行うようであり、特別なことでは無いように見受けられる。何のために行うのか分からないが「あくび」や「眠気ざまし」」かと思うことがあった。

何しろこの翼で数千キロを飛ぶのである。広げられたのを見るとさすが、という気がして恐れ入る。

ある溜め池にいたミコアイサ。目の縁が黒くパンダを思わせるカモ。髪型や体部の黒スジなども相俟ってお洒落で、昔の言葉で言うとどこか「とっぽい」感じである。

ある溜め池にいたミコアイサ。目の縁が黒くパンダを思わせるカモ。髪型や体部の黒スジなども相俟ってお洒落で、昔の言葉で言うとどこか「とっぽい」感じである。

「とっぽい」は長く聞かなくなったと思って調べるといまや死語らしい。自分の小中学生の頃、当時の高校生たちは盛んに「あいつはとっぽい」という話をした。

悪い、不良っぽいなどとあまりり良い意味は無かったが、聞いていると何か憧れめいた気持がした。

クリスマスローズが咲いて現れた。

2月は寒く、自分の誕生月でもある。何かと印象に残るせいか、普通の月より日数が少ないにも拘わらず同じ月生まれの人は案外多いと勝手に感じている。

以前にもコメントしたが二月になると明るくしっかりした晴天の日が訪れる。これまた以前触れたと思うが、何かとぐずぐずモヤモヤする3月を考えれば2月を早春としても構わない気がするほどだ。

さて樹下美術館の庭の雪消えは早く、本日休日は芝生でゴルフボールをコツコツ打った。見ればいつの間にかクリスマスローズが咲いている。

このくらいの出芽だと3月15日の開館ころにちょうどよく咲くはず。早くも咲いた上段の花はどうなるだろう。

このくらいの出芽だと3月15日の開館ころにちょうどよく咲くはず。早くも咲いた上段の花はどうなるだろう。

去る2月6日の庭。つい1週間前とは思われない雪。雨と気温上昇作の作用は甚大。

去る2月6日の庭。つい1週間前とは思われない雪。雨と気温上昇作の作用は甚大。

2月は早春と書いたが、2月豪雪という年もあったようなのでそうなった節はお許し頂きたい。

年令と共に気がせくようなり、何かと早めに事を進めたがる。そのせいか時に余裕のようなものが生まれる気がしないでもない。

本日、壊れてしまったキーボードを買い換えた。大きめで、以前使っていたものに近いので操作がしやすい。

再びハクガンが見られるようになった。

先週末から数日間晴れ間に恵まれた。頑張った晴れ間は疲れが出たのか本日は雨に変わった。当地の融雪は進み、平地の地面が見え始めた。

一時の降雪でねぐらと餌場を失っていた雁や白鳥が姿を現し、再びハクガンも目にするようになった。

2月5日夕刻のハクガン。

2月5日夕刻のハクガン。

満腹のところへ一羽がやっ

てきました。

同日出ていた月。

同日出ていた月。

明6日は満月、

スノームーンの名があるようです。

ちなみにハクガンは「スノーギース」。文字どうり白雁なのですね。スノームーン、中々の趣きです。ちなみにハクガンは真っ白で、白鳥よりも白いように感じられます。

どういうわけか鳥は撮っても撮っても満足ということにはならない。写真しかり造形はみな同じのようです。

もう少し書きたいところですが、過日筆洗油をこぼしてしまいキーボードの調子がおかしくなりました。以来次第に症状がひどく本日はこれで終わることに致します。

2023展示紹介、バナーでその2。

温かく晴天だった月曜日。

2月に大雪になる年があり油断は出来ない。だが次第に日が長くなり、時に晴れて気温が上昇する日が訪れるようになる。

本日はまさにそんな日で、美術館のスタッフが集まって作品の収蔵整理を行った。

久し振りに集まったスタッフが仕事に勤しむ様子はとても嬉しく頼もしい。今年も宜しくお願いし、良い年にしたいと思った。

さて前回は今年前半三つの催事をバナーを掲載してお知らせしました。本日はその後の展示についてお知らせ致します。

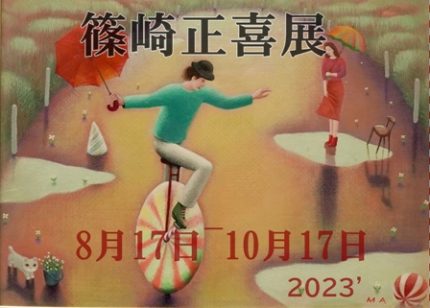

●8月17日~10月17日 陶芸ホール「篠崎正喜展」

鮮やかに緻密に描くファンタジーの人。篠崎正喜さんを知ったのは花の精密画に苦労し始めていた頃です。技法を調べているうち氏のホームページを知り即ファンとなり、メールを交換しながら作品を集めはじめました。

樹下美術館カフェの大作「午睡」は、設立前から希望をお伝えして描いて頂きました。当初洋食器と一緒の展示を考えましたが、篠崎作品のみをご覧頂くことにしました。いつ観ても「うっとりする絵」にご期待下さい。

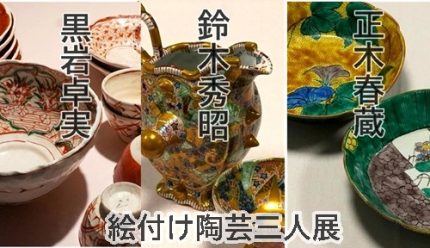

●10月19日~11月21日 陶芸ホール

九谷の陶芸家・正木春蔵さんを知ったのは、お茶を始めた昭和の終わり頃、ある陶芸家名鑑にあった抹茶茶碗を観て気に入り、ブルータスや婦人雑誌の紹介記事から港区飯倉の「サボア・ヴィーブル」で作品を購入したのが始まりでした。

鈴木秀昭さんと黒岩卓実さんはいずれも雑誌で知り、全国で開催される展示会のDMが届くと店に連絡などして集めるようになりました。

鈴木さんは色絵金銀彩で器を埋め尽くし、曼荼羅の世界観で紋様を描く驚くべき技と心の持ち主。黒岩さんは手びねりと、速筆の赤絵でざっくりした風合で用向きの陶器に徹底されています。

三人とも色を自在に操り柔軟なフォルムと着想が素晴らしく、どこか浮き世離れして、かつ優れた作品の割りにリーズナブルなところが立派。嬉しいことでした。

●2回にわたってお知らせしました各催事(展示)の入館料は「館長の絵と写真展」は無料。

そのほかは300円になります(申し分けありません、100円値上げしました)。

●カフェのみのご利用は入館無料です。

2023展示紹介、バナーでその1。

冬期休館中の樹下美術館は、3月15日の開館まで残り38日となりました。

一時大雪を思わせましたが今融雪が進んでいるところです。この先のお天気には、どうかほどほどにして、という気持です。

さて今年の展示は開館から齋藤三郎の「壺展」、倉石隆の「お嬢さん展」で始まります。

その後6月13日まで陶芸ホールは樹下美術館が収集した「洋食器展」です。

本日は作成した告知用のバナーが出来ましたので前半三つの展示をご案内させて頂きました。

●3月15日~4月19日の陶芸ホール。

齋藤三郎の「壺展」

齋藤三郎の「壺展」

白磁、染附、色絵、鉄絵、赤絵。大小様々な齋藤三郎の力作をご覧下さい。壺だけの展示は初めてで、20数点を展示致します。洋食器展の関係で4月19日までの開催ですが、年頭にあたりどうか齋藤三郎の四季をお楽しみください。

●3月15日~6月13日の絵画ホール。

若い女性が描かれた油彩から版画およびデッサンの展示です。少々おどろおどろしい絵が多い倉石隆ですが、幼年や少年も上手く、若い女性も熱心に描きました。初めてのデッサンのほかこれまで展示された油彩も含まれます。

●4月20日~6月13日陶芸ホール

1800年代のアンティークから1930年前後のアールデコ、1950年前後のミッドセンチュリー、そして比較的新しい洋食器の展示です。

当館カフェで一部を使用していますが、長く愛用され、今なお明るい器たちをどうかご覧下さい。

●6月15日からの後半には拙「館長の絵画と写真展」を、次ぎにカフェの大きな絵でおなじみの画家「篠崎正喜展」を、その後はこれまでおよそ30~40年収集した正木春蔵、黒岩卓実、鈴木秀昭三氏の作品を展示する「色絵陶芸三人展」を開催致します。

次回はバナーでその2として後半三つの展示をご案内する予定です。

先ずはブログで。

来週になりましたならそれぞれの紹介ファイルを付けてホームページでお知らせ致します。

多様な展示ですが楽しバリエーションにご期待ださい。

イケメンのタカの食餌 捕食された鳥は何?

昨日は穏やかな晴天だった。老人施設を回った後久し振りに陽が射す近隣の田に向かった。シメやキジバトはまあまあだったが珍しいくらい近距離で、しかも食餌するタカを初めて見た。

以下鳥の姿は車中から窓を開けて撮りました。

捕らえられた鳥の黄色い足が見える。

捕らえられた鳥の黄色い足が見える。

猛禽類の気位を発している。

獲物の毛をむしりながら時々こちらを見る。たまたまかもしれないが、食べながらどう猛な視線に変わったように感じられた。

獲物の毛をむしりながら時々こちらを見る。たまたまかもしれないが、食べながらどう猛な視線に変わったように感じられた。

。

飛び立った跡。

飛び立った跡。

むしられた羽毛などが散らばっている。

捕食された鳥を見るため車を降りた途端、獲物を掴んで飛び去った。黄色い足や黒っぽい体から捕らえられたのはムクドリではないかと思った。

時々タカを目にするが私には区別が難しい。このタカは本やサイトからノスリではと想像しているが、目がくりっとしていてチョウゲンボウかもしれない。一度詳しい人に訊いてみたい。

今日は誕生日だった。

少しずつボケているのを感じる。この先はより未知の世界を生きるのであろう。緊張感を楽しみながら暮せればと思う。

とらやの羊羹 ご自作の菓子楊枝 雀の茶碗。

昨日スズメの写真を所望された方からとらやの羊羹を送って頂いていた。銘菓だけあってずしりと重く、扱うときに落としそうになった。

すっきりした甘さと色合いの美しさから春の近づきを感じる。

昭和の終わり、お茶を習いたてのころ購入した永樂善五郎の仁清写し雀の茶碗で抹茶を服した。

昭和の終わり、お茶を習いたてのころ購入した永樂善五郎の仁清写し雀の茶碗で抹茶を服した。

お菓子を食べるときに用いた楊枝は、直江津から通われる方が山に群生するクロモジから自作されたものだった。

一つずつサヤに入れてある

一つずつサヤに入れてある

もらい物ばかりの日常で気が引ける。果たしてちゃんと世間に尽くし、お返しをしているのか振り返らなければならない。

振り返れば雪中の雀を撮り、雀の写真を所望され雀のお茶碗で抹茶を服した日だった。

お心尽くしのふた品、まことに有り難うございました。

今日で1月が終わる。

本日は午前から晴れ間に恵まれた。昼休みに車を走らせるとシメやキジバトそれに捕食中のノスリであろうかタカが上手く撮れた。明日はイケメンのタカを載せようと考えています。

「汽車」の作曲者、大和田愛羅氏のご縁者から雀の写真の所望。

過日千葉市のある方からお手紙を頂いた。

その方は東京音楽学校のご出身で音楽家、作曲者大和田愛羅(1886年3月24日 – 1962年8月11日)のお孫さんだった。 数年前に音大の草創期の指導者小山作之助の墓参と中学校の作之助胸像をご覧になられ、樹下美術館を訪ねていだいていた。

ご自分はチェロを教えておられ、後にお仲間と再度樹下美術館をお訪ね頂いた。来訪のたびに大好きなスズメの絵はがきをお求めになられたという。

このたびのお手紙には、大和田氏の没後60年を記念して氏が手がけた曲から110の楽譜を選び出版することになったこと。当時の唱歌、童謡は山河、鳥や動物など自然のテーマが多いこと。そこで楽譜集の裏表紙などに好きなスズメの写真を載せたいがお願い出来きないか、という主旨がしたためられていた。

このところの寒波でひもじいスズメ。そんな時スズメを愛する人から可愛い写真をというお話はなんとも温かかいものだった。私の雀ファイルには沢山写真はあるが、いざ可愛いものとなると中々難しい。なんとか7,8枚を選び2L版にプリントして、明日投函することにした。

大和田氏作曲の「汽車」

4才と6才年下の弟妹は幼き日の春秋、野尻湖行きの車中、片言交じりでこの歌を歌った。

大和田氏のご尊父は都内の医師だったが、事情により愛羅氏は新潟県村上市で養育されている。東京音楽学校の卒業後は国立音楽学校、東洋音楽学校で教鞭を執られ、これらの間に多数の童謡、唱歌および学生歌や校歌を作曲されている。

小山作之助とはほぼ二世代後の音楽家に相当され、新潟県にゆかりもあり、わざわざ当地をお訪ねされた。そしてこのたびは拙スズメ写真をと仰る。何とも有り難いことと感謝に堪えない。

大雪になりつつあり鳥たちはひもじそうだ。

しぶとく続く寒波。じわじわ降る雪は大雪の気配。

一昨日も同じようなことを書いたが、今週末の鳥たちは餌となるべき木の実草の実がさらに雪に覆われてしまい、餌に不自由している。

実があるか無しかの二番穂をついばむホオジロ(上)とスズメ(下)。

車が行き交う路上にも出る。

ある農場の倉庫はスズメたちに開放されているようみ見受けられる。

ある農場の倉庫はスズメたちに開放されているようみ見受けられる。

寒冷に強い鳥といえども空腹では寒かろう。

来週も降ったり止んだりするようだ。一日だけプレゼントの晴マークが見あるようだ。2月中ばになれば日本晴れの日が訪れるようになり気温が上がり始める。それまで私も頑張るので鳥たちも何とかしのいでほしい。

●今年の会館は3月15日です。当日は水曜日ですが会館致します。

●今年は常設の齋藤三郎および倉石隆以外に樹下美術館がコレクションした洋食器や三人の陶芸家(正木春蔵、黒岩卓実、鈴木秀昭)の作品展および館長の写真と絵画展をそれぞれの展示を企画しています。

現在お知らせバナーやファイルを作成中ですのでいましばらくお待ち下さい。

寒波の鳥たち。

過日の外来で同級生のA君が、今年の冬は雁も白鳥も雀もヒヨドリまで少ないと言った。またく私も同感だった。

今冬2回目の寒波の最中の本日、午後車を走らせて田んぼへ行った。雪が降ると何故か鳥が集まるように感じている場所があり、もしやと思って行った。

すると3,40羽のマガンの群が三つほど見え、カシラダカ、アトリ、スズメの群と出会い、一部にカワラヒワが混じっていた。空腹らしく、普段人を恐れるのにかなり道路に近い場所にもいる。マガンが道路から数十メートルしか離れていないのにはとても驚いた。

中には路上に群れるものもあり、この度の寒波が鳥たちに与えている空腹の影響を知らされた。

以下本日の様子です

何年か前にも感じたことだが、雁や白鳥は厳しい寒波がくると小さな群に別れる。大きな群で一度に決定的なダメージを受けるのを避け、一部が駄目でも全体として種の維持を図る本能が働くのではと考えた

いわゆる小鳥たちもそうしているのだろうか。

春の子育てと厳しい冬期、彼らは怖れを忘れて人に近づき餌をあさる。さらに冬期はスズメ、アトリ、カシラダカそしてカワラヒワなどがよく一緒の群にいる。なぜそうするのか分からないが、鳥は大きさの大小で生存戦略が異なるのかもしれない。

それにしてもハクガンはどこにいるのだろう。

寒波が来て。

昨日午後から寒さと強風に見舞われた。吹きだまりは2,30センチの積雪はあるが、道路はかろうじて除雪作業を免れた。しかし地吹雪がひどく、急な用事もなかったため一度も外出しなかった。

昨日午後2時半ころの仕事場から。

昨日午後2時半ころの仕事場から。

1時間すると一面の雪に。

1時間すると一面の雪に。

本日カーポートの車。

本日カーポートの車。

昨夕食に吉川区のお蕎麦と大潟区のフキノトウの天ぷらを食した。

いずれも頂きものでした。皆さま有り難うございました。

いずれも頂きものでした。皆さま有り難うございました。

寒波による寒さは全国で突出していて、関西地方のJR.や高速道路で深刻な立ち往生が何カ所も発生していることにとても驚いた。

ちなみに本日富士山の観測所は-36,9℃とあった。同観測所は2004年以来無人化したらしいが、これまでの最大風速90メートルなどと聞くと厳しい極地のイメージが浮かぶ。

だが南極の最低気温は-89、2℃という話にこなると、さずがに想像がつかなくなる。余談ながら南極と北極では南極のほうが遙かに寒く、北極が平低な海洋であるのに比し南極は2500メートもの高地だからだという。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

- 備前高梁で見た蔦屋、スタバ、図書館、そして駅の複合。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月