昼食のお蕎麦 インフルエンザ 赤とんぼ 白鳥。

昨日水曜日は定期休館日。昼食は家でお蕎麦を食べた。

本日午後、ある事業所でインフルエンザのワクチン接種を行った。

例年より一ケ月半ほど早く始まったインフルエンザ。早さゆえニュースで盛んに取り上げられ、希望者が多い印象を受ける。今月上旬に私も早々と接種を受けた。

効果持続はおよそ5ヶ月なので、春の連休まで流行することを考えると、3月上旬にもう一度接種が必要になろうか、という少々うんざりする話になる。

よしんば早く始まった分早く収束するということであれば良いのだが、今後の動向次第で議論になりかねない。

そして少々早いが来夏のオリンピック。

南半球は冬期であり、インフルエンザは流行期に相当する。観客として大規模な人口交流が生まれるので、スタンドがマスクだらけにならなければ良いがと、若干ながら心配している。

午後の庭で。赤くなって山から下りてきた赤とんぼが沢山休んでいた。

午後の庭で。赤くなって山から下りてきた赤とんぼが沢山休んでいた。

そして本日午後、新井柿崎線は頸城区の水田で、今期初めて白鳥を見た。

広い水田にコハクチョウが二羽。

広い水田にコハクチョウが二羽。

本日上越市髙田で25度近くまで気温が上昇した。

一見平然としているが、

冬の渡り鳥にとってこのような暑さは耐えられないのではないだろうか。

“多くを望み過ぎ”て退場の選手 秋の庭 頑張ったわんこちゃん。

遅く起きてから20日に行われたラグビー試合アイルランドvsフランスの再放送を見た。

きわどい試合だったが、フランスの選手が肘うち反則で一発退場となり、それが響いた。

処分を受けた選手は“多くを望み過ぎた”と反省の言葉を残している。

失敗は怠慢や不注意、ほかに運によっても起きよう。しかし“多くを望み過ぎた”場合も確かにあり、高望みや焦りなど私自身、身に覚えがある。

スポーツ選手としては珍しい言葉であり、分かりやすいのであらためて胸に刻みたいと思った。

いつしか秋は半ばを過ぎて、まさに盛りとなった。

夏の暑さがたたったらしく秋の花がいまいちだ。特に100本はゆうにあったリンドウが四分の一か、それ以下に減っている。湿り気が好きな花だけに真夏に40度の暑さとそれに続く台風の熱風に耐えられなかったのでは、と考えている。

富士山の庭からと、10年前に叔母が送ってくれたリュウノウギク。

富士山の庭からと、10年前に叔母が送ってくれたリュウノウギク。

少々サイズが小さくなったが、良く頑張っている。

午後、駐車場でお客様が可愛い犬を抱いて降りられた。

「大丈夫でしょうか」と飼い主の方が仰った。

「どうぞそのまま」とお返事した。

とても大人しそうなわんこちゃん、全く問題ないように思った。

用があり途中でカフェを去ったが、最後までお利口さんだったと、スタッフから聞いた。

用があり途中でカフェを去ったが、最後までお利口さんだったと、スタッフから聞いた。

緊張して精一杯我慢していたことだろう。

カフェのあと芝生や庭を自由に走らせてあげれば良かったのでは、と思った。

どうかまたいらして下さい。

南アに破れたラグビー 上越市浦川原区の円重寺。

ラグビーワールドカップの予選リーグを通過した歴史的な日本代表チーム。今ほど準々決勝の勝ち抜き戦で南アフリカに敗れた。

前半日本は互角以上に闘うかに見えた。しかし後半、南アは選手交替を早めに行い、力と反応性で完全に優位に立ち、流れに乗って日本に圧勝した。

南アチームの圧力は日本の前進を阻み、華麗なスピードを完全に封じた。彼らはあたかも野性の魂を有するライオンのようであり、日本人に同じような事が出来るか、一つの課題だと思った。

更なる進化には時間がかかろうが、ただ一つ、ラグビーの裾野を拡げることは、確実な一歩にちがいない。その意味でも日本開催には大きな意義があった。

日本は敗退したが、私自身かってない興味を覚えた。今後の南アほか他の試合も観てみたい。

ところで昨夕、山際に掛かった霧をみたくて浦川原区へ向かい、その折、華岡山円重寺という寺院を見つけ境内を歩かせてもらった。(華岡山は“かこうざん”と読むのだろうか)

寺標に華岡山 円重寺とある。

寺標に華岡山 円重寺とある。

このような坂道があると入ってみたくなる。

鐘楼(左)の隣に見える白壁の建物は納骨堂らしい。

鐘楼(左)の隣に見える白壁の建物は納骨堂らしい。

(居あわせた檀家の方にお聞きしました)

花頭窓が二つ見えて心なごんだ。

花頭窓が二つ見えて心なごんだ。

台風後にも拘わらず、手入れされた境内は爽やかだった。

見知らぬ寺に迷い込み、予期せぬ風情と花頭窓に出合った。

近い場所ながら、いっとき小さな旅をした気分だった。

上越市の長瀬邸に於ける素晴らしい「長瀬コレクション 齋藤三郎 内田邦夫 展」

本日から二日間、上越市は桜町の長瀬邸で「長瀬コレクション 齋藤三郎 内田邦夫 展」が開かれている。午後から妻と出かけた。

齋藤三郎の初期から晩年まで、十分に吟味された優品が四部屋を取り払って展示されていた。絵付けを主に器種は壺、絵皿、茶道具(煎茶道具も)、湯飲みから文房具まで満遍なく網羅され、青磁、白磁、色絵、染め付け、鉄絵と揃い、飛鉄から織部まであった。また随所に配された力作の書画にも目を奪われた。

さらに展示台やケースは自作を含め、蔵扉の見立てなど本当に良く工夫され、手作り感あふれる素晴らしい展覧会だった。

長瀬氏は長くウランガラスや漆器、古陶磁を蒐集されておられたが、10数年来齋藤三郎にしぼって集めていらっしゃる。集められた膨大な数からコレクションの夢中振りが手に取るように伝わる。齋藤三郎の作品には人を夢中にさせずにはいられない特別な力がある。

“まだ見ぬものがあるはず、次はどんなものと出合うだろう”というわくわく感は、私にも分かりすぎるほど良く分かる。

これがお店なら持って帰りたい作品が沢山あり、そのうちから以下数点を掲載しました。

お得意のドクダミ更紗文の中に椿の窓絵。

お得意のドクダミ更紗文の中に椿の窓絵。

肩から胴まで張った形が穏やか。黄釉の窓地も効いている。

上掲の2器とも口が開いた大らかな花器。

上掲の2器とも口が開いた大らかな花器。

呉須アザミ文(上)、鉄釉草文(下)ともに素早く彫られた線が非常に素晴らしい。

磁器と陶器双方の味わいも見事に表現された名器だと思った。

蓋付の鉄絵飯椀。セットで揃った貴重な作品。

蓋付の鉄絵飯椀。セットで揃った貴重な作品。

高い高台は手が入りやすく、蓋は逆さにして菜皿にすべく高いつまみが付いている。

ざっくりした鉄の風合い、葉文窓絵など民芸調が誠に和やか。

奥の間に7,80点の内田作品。こんなに沢山見たのは初めて。

奥の間に7,80点の内田作品。こんなに沢山見たのは初めて。

輝かしい受賞歴の氏は上越市出身。

後年日用される器を目指してクラフト運動を推進。

クラフト全体の質の向上に深く寄与された。

長瀬さん、有り難うございました。手に取り、写真まで撮らせて頂き失礼致しました。

こんなに開示され、素晴らしいことだと思いました。

大勢の方がこられていて良かったですね。

どうか健康に気を付けて、この先も共に楽しみながら頑張りましょう。

会場でお呈茶など催事に協力されている皆様、本日は誠に有り難うございました。

柿崎海岸を東に向かって歩いた 小さな流れ プラゴミ。

午後定期休診の木曜日。

その午後、90才になる方の看取りがあり、診断書を書き、その後で柿崎海岸を歩いた。空は晴れたり曇ったりを繰り返し、打ち寄せる波は比較的穏やかだった。

いつもは西へ向かうが、今日は東に歩いた。どういうわけか、西側に比べてこちらはいつもひっそりしていて、ほとんど人に会わない。

そこには右(東)側から小さな流れが流入して、渚が遠浅になっている。

そこには右(東)側から小さな流れが流入して、渚が遠浅になっている。

流入している流れがこれ。とても澄んでいる。

流入している流れがこれ。とても澄んでいる。

山地からの流れが伏流となり、砂浜で姿を現すのだろうか。

先の方から振り返る。少しずつ日が暮れてきた。

先の方から振り返る。少しずつ日が暮れてきた。

海との合流点へ戻って来た。

海との合流点へ戻って来た。

小さな流れだけれども素晴らしい造形。

夕焼けを見たかったが用事があり帰路を急いだ。

約一時間半、人気の無い浜は快適だった。

帰り道、渚から少し上がった場所で以下のようにペットボトルを主にプラゴミがず-と帯状に散乱していた。

ここでは広く散らばっている。

ここでは広く散らばっている。

((いずれも10-22㎜の広角ズームレンズを使用しました)

ゴミは過日の台風による荒波が打ち上げたものと考えられる。

海は嵐になると吸い込んだゴミを海岸へ吐き戻す。あたかも、“お前達が捨てたのだから、お前達で片付けろ”と、告げるかのように。

拾って帰ろうかと思ったが、ぺットボトルだけで何千とありそうなので本日は諦めた。

稲垣選手の素晴らしい表情 ラグビーは赤ちゃんを手荒に奪い合う競技?

大盛り上がりのラグビーワールドカップ。スコットランド戦で新潟県出身の稲垣啓太選手が大会初めてとなるトライを決めた。

縁の下の力持ちと呼ばれ、最前列で犠牲的な力勝負に専念する稲垣選手にとって、走ってパスを受けトライする場面はまず無い。

それが代表入り7年目、10月13日に突然訪れた。

前半、タックルを受けながら選手が次々にパスを繋いでゴールに向かう。ゴール目前で最後の選手が振り回されるように倒され、駄目かという瞬間左から走りこんで来たのが稲垣選手だった。

超巨躯の選手があたかも霧の中から幻(神)の如く忽然と現れ、パスを受け取るとゴールに倒れ込み逆転トライを決めた。

練習はしていたかもしれないプレー。

だが本番のきわどい場面でまさかドンピシャの成功だった。

パスを受け取る稲垣選手。

パスを受け取る稲垣選手。

眼と口元、そして手に極限の緊張が現れた素晴らしい表情。

あの稲垣選手がこんな顔をしていたなんて。

選手として全てが掛かった一瞬だったと思う。あたかも子こどもが試練を達成しようとする瞬間のように見える。

そしてトライ。

そしてトライ。

今度は必死で幼な子を守った母を思わせる表情。

(写真はいずれもYouTubeのキャプチャーです)

学生時代によく集まった家の級友がラグビーをしていた。ある日曜日にライン審判をやってと言われ一緒に出かけた。埃まみれになってぶつかり合う選手たちを追いながら、これは自分にはとても出来ないと思った。

それが2015年ワールドカップの対南アフリカ戦をネットで見て、体を張るスケールの大きなゲーム性に興味を覚えた。

そしてこのたび、いかつい選手たちが、しかとボールを抱え必死にゴール(家?)に向かって走るのを見て、彼らが追い、あるいは抱いているのは赤ちゃんではないのか、とふと思った(形も似ている?)。

いずれ王となる大事な赤ちゃんを奪い合い、城あるいは家に運ぶゲーム。追い詰められると渾身のパスとして仲間に出して繋ぎ、ついには蹴ったり、転がしたり、かぶさったりして手荒に守りあるいは運ぶ。

同じ試合の後半、密集からトライに漕ぎ着けたスコットランド選手。

同じ試合の後半、密集からトライに漕ぎ着けたスコットランド選手。

ひしとボール(赤ちゃん)を抱いて同じく母のような表情。

アニマ?(女性ではアニムス)

精神・心理学者ユングによる男の意識下に潜むという女の資質や母性。

荒ぶる侍のような稲垣選手は、目の前に投げ出された赤ちゃんを緊張する少年のように受け取ると、母の如く抱いてゴールに倒れ込み、すぐまた侍にもどった。

最後は拙い空想になってしまいました。

たぶん人間は子どもになったり大人になったり、いわゆる男になったり女になったり、普段からとても忙しいのだと思う。

稲垣選手トライおめでとうございました.。

応援しています、どうか体をいたわり長くご活躍ください。

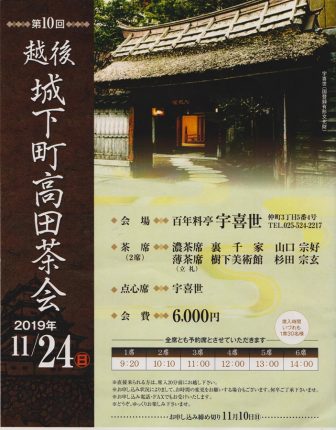

11月24日のお茶会 会場100年料亭「宇喜世」の多彩な窓。

何かと催事が多い今秋、来る11月24日(日曜日)は、上越市仲町3丁目の宇喜世(うきよ)で茶道の席持ちが予定されている。

当日は二席で、一席は山口宗好先生のお濃茶。他を小生宗玄が薄茶を差し上げることになっている。

大きな会場のため、昨日の祝日に主催のフカミ美術店主とともに床の間の掛け物を持参して具合を確かめ、待合や本席、そして水屋の様子などを下見させて頂いた。

以下当日の案内です。

●会場:宇喜世(うきよ) 電話 025-524-2217

●期日時間:11月24日(日曜日)

●時間は午前9時20分~14時まで50分~60分おきに6席が設けられる。

●参加費用お一人6000千円 濃茶、薄茶2席の席料およびお食事券付き

●お問い合わせ:フカミ美術 電話 025-522-1815

長野県からのお客様の予定もあり緊張を禁じ得ません。

江戸末期に創建され、100年料亭と言われる国登録有形文化財「宇喜世」。今日見られる主な様式に明治大正時代の贅が尽くされている。

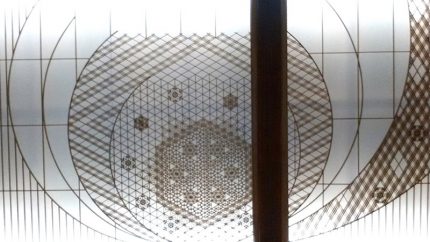

案内して頂いた離れの一室に丸枠の飾り障子。

案内して頂いた離れの一室に丸枠の飾り障子。

流れの上に蔦が下りている意匠。

以前この部屋に入ったことがある。

東側に庭を見る花頭窓。

東側に庭を見る花頭窓。

この部屋の天井にカゴ目を瓢箪形?に縁取った大きな明かり障子があった。

この部屋の天井にカゴ目を瓢箪形?に縁取った大きな明かり障子があった。

畳の一角に炉が切られているので茶室であろう、何とも手の混んだ設え。

部屋ごとに異なった灯り採りや窓が見られ、いずれも極めて贅沢に作ってある。入ったのは一部だけだったが、ほかの部屋でも面白い窓をみることができるにちがいない。機会があればまた見たいと思う。

主として禅寺から広まった花頭窓は宗派を越えて広がり、茶室や城郭、神社あるいは書院、さらに料理屋や住宅などへと一般化したという。宇喜世は何度も来ているが、花頭窓には気がつかなかった。年取って新たに見えるものがあるのは、嬉しいことだ。

下見を終えてフカミ美術さんで茶を飲みながら懐かしい写真を見せて頂き、くったくない話に興じた。

宜しければどうか晩秋の城下町茶会にお越し下さい、心よりお待ち致してます。

台風19号のこと 丁度良いのは奇跡の連続?

19号台風では診療所住宅部分のガラスが一枚破損した程度で済んだ。樹木の状態や戸外の散乱状況から。、周囲ではむしろ冬期の季節風の方がひどい場合がある印象を受けた。

前回ノートの記載で、800㎜を越える雨が降った箱根が心配だった。やはり芦ノ湖の氾濫ほか各所で深刻な土砂災害があった模様だった。

箱根芦ノ湖の様子。溢水する海賊船の桟橋(10/13NHK NEWS WEBから)。

箱根芦ノ湖の様子。溢水する海賊船の桟橋(10/13NHK NEWS WEBから)。

このたび親しみ深い隣の長野県における上田市、千曲市、長野市、小布施町、須坂市、中野市など、千曲川を主とした水害は想像を超えていた。

隣県だけあって当地も直接間接的に影響を受けるはず。宅地やリンゴ畑の惨状は痛ましく、新幹線センターの車輌水没などもにわかに信じがたかった。

水没する車輌群はまるで合成写真のようだった(10/13日経新聞ウエブサイトから)。

水没する車輌群はまるで合成写真のようだった(10/13日経新聞ウエブサイトから)。

12日夜、上越市における関川に一時危険が迫ったと報じられ心配した。

「金(かね)の雨」とは農家の方から聞いた言葉で、日照りを救う雨を指している。しかしその雨も一線を越えれば途方もない災禍に繋がってくる。

考えてみれば「ちょうど良い」などという日常は一種奇跡の連続みたいなもので、生活とは、致命的な危うさと紙一重のものかもしれない。

肝を冷やした台風19号。

先週に続く台風19号の一日目。

昼前から風が吹き始め、美術館を閉めようとしたところ、スタッフから午後1時にお二人の予約があると聞いた。まさかと思ったが閉めましょうと話していた時に、そのお二人がお見えになった。

一時間だけで、とお話しして入って頂いた。展示をご覧になりカフェに座られた。まだそれほど荒れていない時間に無事お帰りになりほっとした。

その後風が心配なため海に近い診療所で過ごすことにした。台風情報を伝えるテレビは点けたまま過ごした。ところが17 時15分頃に突然まさかの停電。まだ本体が伊豆半島に上陸した時刻だったので慌てた。

テレビがないと如何にも不便、以後電池切れに備えて、そーっとスマホを覗く程度で利用にした。

テレビがないと如何にも不便、以後電池切れに備えて、そーっとスマホを覗く程度で利用にした。

灯りは寝て待てと思い、横になっていると1時間ほどでぱっと点いた。

停電の中、こわごわ食を摂る覚悟していたが、有り難くも電灯のもとで食べることになった。

ある種非常食。

ある種非常食。

念のため用意したガスボンベを使い、弟の豚肉で豆乳鍋になった。

念のため用意したガスボンベを使い、弟の豚肉で豆乳鍋になった。

一日中ひやひやして過ごしたせいかお腹が空いていた。

ほっとして食後にお抹茶も服した。

ほっとして食後にお抹茶も服した。

お菓子は、一昨日東京からお見えになったお客様から頂戴したお干菓子をお伴にした。

茶碗は抹茶茶碗風ですが、ネットで買った4300円の洋食器。

今の所無事だが、色々考えさせられた。

危ないから外出は絶対しないで、と終日伝えたテレビ。一つの規範であろう、最近は「ただいま安全な室内から中継しています」と、ガラス越しに外の状況を伝える局が時々見られ、安全で良いことだと思った。

ところが遅くなるにつれて現場中継が多くなる。

危ないから絶対に近づかないで、と伝えながら危険地域に近づく報道。これでは折角の規範が薄れる。

各地の河川整備局には流域を監視するシステムが映像とともに整えられているという。当該の詳細情報の方が特定カ所の映像よりも遙かに現実的ではないか、と思った。

もう一つ、当地で絶え間なく防災無線スピーカーによる放送が行われた。台風に備えて窓は締め切られ、風がゴーゴーと鳴っているため、それが何を伝えているのかさっぱり分からない。重大なことを聞き漏らしてはと思い、しばしば窓を少し開けて耳を傾けたが、よく聞き取れない。担当部署は大変だと思うが、一方スマホで緊急エリア情報が流れる。このことで上手い方法は無いものだろうか。

ダムの緊急放流はまことに危険。近時、台風情報は少なくとも一週間前には十分な精度に達しているはず。予め一定の放流を続けることによって緊急放流を避けることが出来ないものかと、まことに疑問に思った。

いずれにしても未曾有の台風のこと、一夜明けた明日は本日接しなかった深刻な状況を知るに違いなく、恐ろしい。

特に700㎜を越えたという箱根の河川や土砂災害が気になる。

東京から塩﨑貞夫氏のお茶碗をご持参されたお客様 SPレコードを聞かせて頂いたお客様。

超が付く大型の台風接近をニュースが繰り返し伝えている。明後日12日および13日の列島は大変なことになりそうだ。

ラグビーワールドカップに加え、吉野彰さんのノーベル賞受賞で盛り上がっているところへ強烈な一撃が加えられる気配が広がり案じられる。

皮肉なもので、お化けのような台風の到来を前に、“さあどうぞ、お掃除をしておきました”とばかり本日の空は雲一つ無く晴れた。

午後休診のそんな昼、東京からお客様が来られた。昨年春、当館で塩﨑貞夫展を催し、その折見えられた塩﨑氏のファンという方だ。その後縁あって本日三度目のご来館になった。

二度目に塩崎氏作の半筒型の茶碗をご持参され、それで美味しいお抹茶を飲み楽しい時間を過ごした。本日は焼き締めに、李朝風、そして萩風の三碗をご持参された。穏やかな表情をした器は誠に口当たりが良く、茶の色を引き立て、美味しい一服を頂いた。慎ましくも絶妙な茶味を有する器を作った亡き画家の、感性と高い造形力に驚嘆するばかりだった。

そうこうするうち来月の蓄音機によるSPコンサートに向けてコレクターの友人が来館された。

このたびの催しは全て歌を掛け、メインをシャンソンでという予定になっている。本日ご持参のレコードからシャンソンはエディット・ピアフ「バラ色の人生」、歌曲はエンリコ・カルーソー「耳に残るは君の歌声(真珠採り)」、さらに日本人のシャンソンで高英男「枯葉」などを聴いた。レコードの状態はとても良く、カフェに6,70年前の麗しい歌声が響いた。

芸術系はなんでも詳しいお客様も加わり、黒沢作品とクラシック音楽、懐かしい池袋の名画座、挫折を救った肉体労働の話、塩﨑画伯のこと、山下達郎のコンサートや武相荘のことなど、ジャンルと時代を越えて話の輪が拡がった。

YouTubeにあった本日聴いたシャルル・トレネの「パリに帰りて」。

第二次大戦が終わり、母国に帰った本人自身の作詞作曲だという。喜びと希望の歌声はSPならではであり、時代と国を越えて心打つ。

ところで本日東京からご持参頂いたお茶碗は話に夢中になる余り、写真に撮るのをすっかり忘れてしまい悔やんでいます。

この方はまた拙ブログの雲やほくほく線電車、あるいは食べ物などを観ていて下さり、恥ずかしくも有り難い事だと思いました。

夜遅く本日の記事を書き始めると電話があり、ある方の急変が知らされて往診に出ました。それで日をまたいで残りを記した次第です。その後の動静から患者さんはなんとか助かったと思われます。

本日ご来館の皆様、本当に有り難うございました。

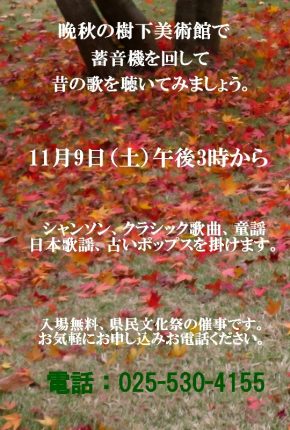

11月9日(土曜日)は蓄音機を回し、色々なジャンルの昔の歌を聴く日です。

秋になって大橋秀三さんの講演会とじゃんごっこさんの演奏家が終わりました。

約一ヶ月後の「蓄音機でSPレコードを聴く会」が当館主催の最後の催しになります。

この会は新潟県国民文化祭の参加行事の一つです。

例年SPレコードのコレクターさんA氏とお話しして選曲をしていますが、今年は歌にしましょう、ということになりました。

本日気温が下がり、秋らしくなりました。11月9日にはさらに秋が深まることでしょう。

当日はテレビもケータイも無かった時代の人々が楽しんだ歌に耳を傾け、昔の人の喜びや悲しみにに触れてみましょう。

電気無しの再生音によって、過ぎた時代のリアルな気分が蘇るにちがいありません。

もう少し先になりましたなら、プログラムの一部をご紹介出来ると思います。

悪天候の雲 防災、何か変だ。

日中風が強く、現在22時を過ぎでも空が鳴っている。北上した低気圧と前線がもたらしている風だという。

晴れた日のうろこ雲やいわし雲、あるいはすじ雲などは魅力的だが、エネルギーを蓄えた嵐の雲も眼を引く。

強風下の雲は刻々と変化し、時に秒単位であれよあれよと形状が変わる。

本日夕刻に垂れ込めた雲の底はおどろおどろしいほど暗色を呈していたが稲妻は見られなかった。

上越市大潟区は潟田から南の方角の雲。

上越市大潟区は潟田から南の方角の雲。

右(西)の冷たい雲が左手の温かな雲に突っ込み(もぐりこみ)、

そこで風雨を生じさせているように見える。

同じ場所で西からこちらへ伸びる雲。

同じ場所で西からこちらへ伸びる雲。

風はうねったり、巻いたりしているらしく、ここでは自身反時計回りに回転していることが窺われる。

大潟区は中谷内の池から東の方角。

大潟区は中谷内の池から東の方角。

強風特有のねっとりした境界明瞭な雲が、海洋動物を思わせる形を作っている。

台風19号が遠い海域で発生し、三日後の11日には915hpaまで猛烈に発達、12日から13日にかけて列島に上陸することが予想されている。

上陸日には先の15号よりさらに発達した台風になる見込みだというので、再び災害が発生する恐れがある。

例外なく定期的に発生する自然災害に対して、ことあるたびに災害対策本部設置のタイミングが云々される。災害対策とは事後のマターではなく、今や事前の備え(インフラ)のことではないのだろうか。毎回ひどい目に遭いながら懲りずに構え、起こってから一見甲斐甲斐しく振る舞おうとする国や自治体の根本が何か変だ。

柿崎海岸 落ち着かない夕暮れ。

疲れが溜まっていたせいか、昼まで寝た。

起きてから用意されていた果物とサンドウィッチを食べ、テレビでワールドカップNZL-NAMと日本女子ゴルフ選手権の放映を行ったり来たりして観た。

ラグビーは開始直後だけ互角に見えたナミビアだったがニュージーランドには全く歯が立たなかった。ゴルフは期待された渋野選手が伸びず、畑岡選手が追いすがる選手たちを次々に追い払って優勝した。いずれも格の違いを見せつけられた試合で、さすがと言うほかない。

曇り空の午後遅く柿崎海岸を歩いた。

海は程よく荒れて雲も良かったのでカメラを向けながら1時間半ほど歩いた。

日が沈んだ後も白い波を眺めながら歩いた。

その昔、かって勤め人だった80才半ばの男性が徘徊された。夕方近くになるとそわそわし始め、奥さんの制止を振り切って出るようになった。向かうのは母親の実家だったという。

人によって、かって場所を変えて家を新築し、老後に前の家を探すように徘徊される人がいる。この男性の住まいにもそのような経緯があったが、向かったのは母の実家。

早く父を亡くした男性にとって、幼少に連れられて訪ねたその家こそ、温かく安心な場所だったのか。そこで見た母の笑顔や上機嫌な振る舞いが幼い脳裡に焼き付けられていたのもしれない。

私はよく柿崎海岸を歩く。海岸はちゃんとした砂浜が残り、波や雲を見たりシーグラスを見つける楽しみがある。ほかに、行く手でチチチと鳴く千鳥に会えるかもという期待もある。

これまで何度か書いたように、ある時から柿崎の千鳥を母の生まれ変わりかなと思うようになった。

近付くと千鳥は一斉に海へと飛び立つ。

母の生まれ変わりならば、一羽くらい待ってくれてもよさそうなものだが、みな飛ぶ。

海に出た後の素早く無心な飛翔をみるにつけ、ああ本当に鳥になってしまったんだ、としみじみする。

実は拙母の実家は徘徊が叶わぬ佐賀県だ。

柿崎行きは母を慕う徘徊の始まりなのかと、ドキッとすることがある。

ところでおよそ夕方にそわそわするのは、認知症の症状の一つで、夕暮れ症候群などと呼ばれる。

夕方とは、家に居てもどこかへ帰りたくなる時間らしい。

これは幼少や後年の習慣の記憶が導いているのではと考えられる。

特に幼少の温かな夕餉(ゆうげ)は懐かしくも遠い幸福の時間である。外で遊び呆け、日暮れて母の「ご飯よー」と呼ぶ声にまっしぐらに家に帰ったことなどは、年配者に共通の体験ではなかろうか。

一般に後年、仕事帰りにママやお母さんと呼ばれる人がいる店に寄りたくなるのも、どこかで母が誘っているのかもしれない。

話変わって、かって夕方になると風呂敷包みを抱えて長時間歩き回るおばあさんがいた。この方は商売の集金のつもりで出歩くらしいと聞いた。

だが落ち着かないのは夕方ばかりではない。

真面目なサラリーマンだった男性が老後の朝、突然勤めに行かねば、とカバンを抱えて出ようとするようになった、

困った奥さんが「あなた、後進に道を譲るのも大事ではないですか」と言って諭したが聞いて貰えなかったと仰った。

集金のおばあさんは数年歩かれ、おじいさんの出勤は比較的短期間で終わった。

人生は夕方に限らず朝もまた落ちつかない。

そそっかしく一日中落ち着かない私は朝な夕なに徘徊するようになるのだろうか。

“じゃんごっこ”さんの楽しい演奏会が終わった。

本日午後、樹下美術館では初めてのジャズ演奏会があり、無事に終わった。

催す者にとって無事ほど貴重なことはない。出演者とお客さんにちゃんと来て頂き、駐車場トラブルも火事も怪我もなくプログラムを終了する。これだけで80点近く貰えるのではなかろうかと思う。周りの音楽会をみても同じように考える。

本日のじゃんごっこさんの会は無事の上、こよなく楽しいひとときだった。弦楽器主体のジプシージャズの系譜にあるじゃんごっこさん。ジャンゴ本人の作曲、スタンダード曲、カンツオーネ、シャンソンと曲目は多彩だったが、メロディーがお洒落でリズムが心地良い。

ラッキーなことに、本日はジャズにつきもののマイクを使わず演奏された。メンバーたちはリハーサルで何度もアンプの調整を重ねたうえ、最後にマイク無し、つまり生音(なまおと)で行こう、と決めた。

何と素晴らしい決定だったことだろう。

風、光、心、波、、、そして音楽は出来れば電気の増幅なしに自然音として聞きたい。

ついに本番。ヴァイオリンもギターもベースも明暗をもって生き生きと歌い、海か川のようにリズムを刻み、ある曲などはドビュッシー風だった。

じゃんごっこの皆さん、お忙しいのに生音の素晴らしい演奏を本当に有り難うございました、お疲れになったことでしょう。

開演前、外でリハーサルを耳にしたが、敏感な樹下美術館の建物が文字通り鳴っていた。

ご来場の皆様、じゃんごっこの皆様、当館スタッフ、“有り難うございました”

明日からまたいっそう元気を出して生きて行きましょう。

五日を経ずしてまた大風 天上大風のお菓子 明日は「じゃんごっこ」さん。

今週月曜日に大嵐をもたらした17号台風。本日金曜日今度は18号の影響を受けた。

吹き返しというのだろうか、温帯低気圧となり北海道へと去ったにも拘わらず昼過ぎから強風に見舞われた。

玄関前の風が吹き溜まる場所は例によって分厚く落ち葉が積もっている。明日また、よっこらしょ、と言ってゴミ袋に詰めることになるのだろう。

ところで、ごーごー、ざーざーと風が落ち着かない午後、ふと見ると机の上に「天上大風」のお菓子があった。上越市は髙田の大杉屋さんのお製だ。

お茶を注いで食べてみた。

口のなかで溶けてしまうような、わずかに柚子の香りがするあまりに軽いお菓子。意表を突く軽さのせいか、一瞬風の音が聞こえなくなり、あたりが静かになった気がした。不思議なお菓子だと思った。

秋になったら買って置き、風の日に熱いお茶を用意して食べると、良いかもしれない。

凧にするからと、こどもにせがまれて良寛さんが書いた「天上大風」。

凧にするからと、こどもにせがまれて良寛さんが書いた「天上大風」。

一見稚拙に見える文字とその配置は良寛ならではの絶妙といわれる。

「じゃんごっこ」さんの美術館ジャズが明日に迫った。あの館内に一体どんな音が響くのだろう。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月