もうインフルエンザ、流行の始まりなのか?

熱風で菜園の野菜を枯らした17号台風の後、今週末に18号到来の知らせが伝えられている。

ところで、まだ日中25度を越える日も珍しくない昨今、先週末から数人のインフルエンザ(疑いを含め)の方を診た。

既感染の方周辺から次々生じた四人の発熱者のうち、お二人のテストがA型プラス、他のお二人に疑いを診断した。それぞれの方は発熱前日にだるさや喉の違和感と咳が共通してみられていた。

感染は高齢者ばかりではなく、成人も含まれている。まだ予防意識が低くワクチンが先のこの時期、意表を突く発症に戸惑いを禁じ得ない。

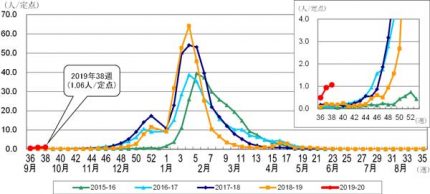

調べてみると東京都内419カ所のインフルエンザ定点報告機関における9月16日から9月22日の報告数が、流行開始の目安となる定点当たり平均1.0人をすでに超え、1,06人になったという報告があった。

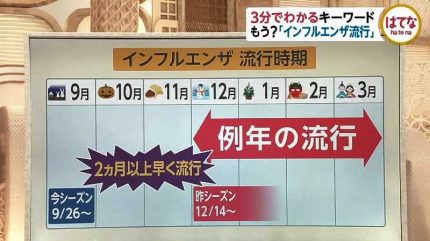

例年より二か月早い流行の兆しであり、まさかである。

年次別の年間感染者数のグラフ(東京都感染情報センターの資料)

年次別の年間感染者数のグラフ(東京都感染情報センターの資料)

定点報告1医療機関あたりの件数。

左の赤い点が今季(2019年9月中~下旬)のマーク、

右上はその部分拡大で確かに例年と異なる。

報告平均と実数から、流行といってもよい状況が窺われる。

流行の報道(9月30日のFNNプライムのホームページから)。

流行の報道(9月30日のFNNプライムのホームページから)。

例年より二か月以上早い流行と伝えている。

現象が一過性なのか、信頼出来るトレンドなのか判然としない。だが佐賀、宮崎、東京などですでに合計5716人が届けられ、当地でも見られることから偶然ではなさそうだ。

現在、南半球は冬の終わり。まだインフルエンザの流行期に相当している。

近年ますます盛んな南北の往来が原因の一つではないかと指摘され、まさかのラグビーワールドカップの関与も云々されているようだ。

いずれにしても念のため日常のこまめな手洗い、咳エチケット、疲労回避をいっそう心がけたいところ。

このところ不足が問題のワクチン、果たして今年の備蓄は大丈夫だろうか、少々緊張が走る。

柿崎区は浄福寺の彼岸花。

過日柿崎に用があり、帰り道浄福寺さんを覗くと鮮やかな彼岸花が見えた。

本日昼、よく晴れたので訪ねて境内を歩かせて頂いた。

如何にも複雑な形状の彼岸花は魅力的で、その毒性によって咲いている場所を懸命に守っているように見える。

本日、大橋秀三さんの講演会が盛況裏に終わった。

樹下美術館を設計された大橋秀三さんの講演会は、本日予定よりも多くの方にお集まり頂き、次々10数客の椅子を追加して終わった。

隣の予備駐車場も一杯。

隣の予備駐車場も一杯。

高校時代から始まる氏の歩みは、東京の大手デパートの施設部、貴重な先輩社員の知遇と吉村順三への傾倒、建築家への目ざめ、大阪時代の不遇を経て地元の事務所開設へと進み、大きなコンペに於ける劇的な入選の逸話などが語られて前半が終わった。

途中休憩を挟んで樹下美術館の建設過程に話を移し、一部私も加わらせていただきました。

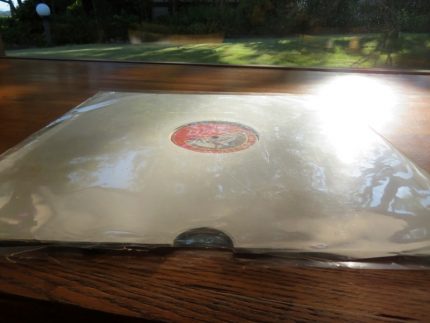

途中、30メートルに及ぶ樹下美術の設計図面の巻物が拡げられた。

途中、30メートルに及ぶ樹下美術の設計図面の巻物が拡げられた。

これを巻き取り送りながら観ていく。

巻物が現れた会場の様子(この写真はお客様からお借りしました)。

巻物が現れた会場の様子(この写真はお客様からお借りしました)。

樹下美術館では建物に対する光と外気の応用、アンシンメトリーの豊かさ、カフェの付加で生まれた楽しい造形変化、最後に現れた想定外の過剰な残響の処理などが過程の写真スライドを見ながら語られた。

全体から、施主とともに究極まで追求されるコンセプトの重要性と、生き生きとした空間造形の重視が一貫して強調された。

お話しする大橋氏は、本日何度か途中で言葉に詰まる瞬間があった。場面は過去のターニングポイントであり、そこには並々ならぬご苦労や感動が秘められているように想像された。

お話を聴きながら、これは単なる文化講演会ではない。夢と理想と現実を行き交う、情熱的で優れた建築家を応答を交えて鑑賞する貴重な会ではないか、とふと思った。

氏の話には時に突飛であるが、詩的なあるいはおとぎ話のような言葉や考えが出てくる。

それは氏に遠くから伝えられた深い造形センスと、願いと苦悩と喜びから絞り出された不意の呟きにも聞こえる。

建設過程に於いて細部で色々もめたが、思えば民間同士、共に大きな詩を紡いのか。

それが現実に樹下美術館の一つの価値として現れているようで、今更ながら感慨深い。

建物を褒められるたびに感謝を禁じ得ない大橋秀三さんに、更なるご活躍を心からお祈りしたい。

“お陰様で楽しい会にしていただきました。お集まり頂いた方々には深く御礼を申し上げます”

明後日は大橋秀三さんの話をお聴きする会。

2007年6月10日開館した樹下美術館の設計・施工管理をされた建築家大橋秀三さんの講演会が、明後日と迫りました。

当日は大橋さんが話をされ私が少々お尋ねするという形なので、ざっくばらんに

“大橋さんの話をお聴きする会”という雰囲気であろうと思われます。

前半は建築家に到るご自身のお話、後半は樹下美術館建設にまつわる四方山話になります。

後半では以下のような樹下美術館の建設過程のスライドを交える予定です。

スライドは20数ほど予定しています。

あらためて見ますと、大橋さんとともに起案からおよそ2年、雑木林に魔法を掛けたような不思議な感覚を覚えました。

明後日9月28日(土曜日)午後3時から始まります。

まだお席に余裕がありますのでお暇をみてお寄り下さい。

入場は無料です。

台風の通過で本日二回目の記載。

台風17号の影響で朝方吹いた風は昼過ぎに少し収まった。しかし午後から再び猛烈に吹き荒れた。

午後3時半頃、美術館うら手の農道で。

午後3時半頃、美術館うら手の農道で。

刈り取りを終えた田んぼからワラくずが舞い上がる。

畑の砂ぼこりもひどかった。

間もなく18時になる潟町の通り。

間もなく18時になる潟町の通り。

台風の日、晴れていれば遅くまで空が赤いことが多い。

夜遅く風は収まり、23時過ぎからぽつぽつと雨が降り出した。日中庭はひどい熱風によってしおれる草木が多く、時間を掛けて撒水をした。恵みの雨になりますように。

ひどい日でしたが来館された皆様、誠に有り難うございました。

渋野と畑岡選手はレベチ 初牡蠣。

ゴルフの話です。

デサントレディース東海クラシックの昨日決勝。前日まで20位だった渋野選手が8バーディの爆発力を発揮。15番でトップに並ぶと16番でチップインバーディーを決めて単独首位に立ち、そのまま優勝する大逆転劇を演じた。

過去および最近の試合の畑岡奈沙選手と渋野日向子の両選手みて、同世代の選手が二人は「レベチ」とコメントしている。

「レベチ」とは“レベルがちがう”のことらしい。

調子の波はあろうが、たしかに肝心なところで見せるスコアと順位は図抜けていて、二人は一種異次元的なのだ。

優れた選手には、商品のイメージ戦略として様々なスポンサーが付き、収入は膨らむ。結果、選手は競技活動のほかに、広告塔や商品の一部としての運命を負わなければならい。

基本スポーツの世界である。選手の競技へのモチベーションの維持向上はベースであろう。そのためにスポンサーたちはもっと賞金に注力すべきだ。賞金規模の大きい大会は選手はおろか、集客や話題面でも大きな効果を生みジャンル拡大に寄与するだろう。

ところでレベチといえば、渋野選手の修正力がある。前回のトーナメントではラフの処理に問題があると指摘された。本人はショックだったに違いない。しかしこの度はラフからのアプローチをことごとく成功させ、回復したパットと相俟って好成績に結び付けた。

数日間の大会で後半に向かって伸びるスコア、あるいは1日の後半に於ける爆発力、ボギーホールの次をバーティーにする率の高さ。これらは不調や失敗に対する的確な分析力と精度の高い修正力の賜物であろう。これもレベチの要因の一つにちがいない。

近時、プロスーポーツ選手といえども、セクシー、可愛い、モデルのよう、と見た目を云々される。だが畑岡、渋野両選手とも服装はプレーン、その上謙虚で言動は自然、何よりプレーが素晴らしく成績は群を抜いている。このような選手がギャラリーを惹きつけ大会を盛り上げることを近時体現している。アスリートらしい価値、レベチと呼ばれる所以にちがいない。

もう一つレベチといえばアマチュアの安田佑香選手がいる。多くの大会でプロに混じって競技し、上位を守る。静かで細身だが正確に飛ばし、渋野選手も認める実力者だ。この人もレベチのようだ。

以上の二人ないし三人はいずれも20才以前の若者であることが共通している。今後のゴルフ界への期待は大きく、楽しみだ。

昨日午後、小学校6年生の孫が来た。レベチを知っているかと問うと、即座に正解した。

夕食はお客様から頂いた牡蠣がフライになって出た。

夕食はお客様から頂いた牡蠣がフライになって出た。

美味しく頂きました。

今年の庭の萩 立派な後輩の方々と食事 有り難い連休。

今年は例年以上に家の萩が元気だ。

手前味噌は否めないが、枝の茂りも花のつきも見応えがある。

この盛況は一体どうしたものか、いずれにしても喜ばせてもらっている。

一休みをしていた庭に間もなくリンドウとホトトギスが咲くことでしょう。

昨夕は高等学校の後輩の方々と食事をご一緒して、二次会にまでお邪魔した。

皆さんはとても立派な方で、久し振りにカラオケも参加させてもらい楽しい夕べを過ごした。

連休ということで身体は休まるので本当にありがたい。接近中の台風はどんな風に振る舞うのだろう。

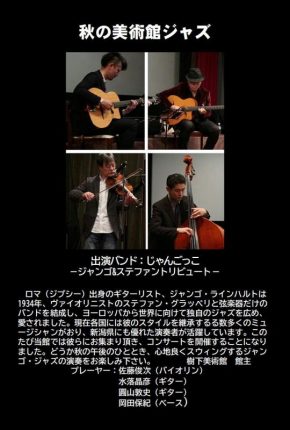

雲の日 待ち遠しい「じゃんごっこ」さんの演奏。

午後施設の回診の日。

施設への途中で見た海側(西~北)に層状の白い雲が印象的だった。回診後、やや遅くの在宅回りで寄った四ツ屋浜の雲は一層鮮やかさを増していた。

在宅を終えて今度は上下浜へ。さまざまな形状の雲が青い空を背景にとても賑やかだった。

仕事を終えた午後6時過ぎ、こんな日は滅多に無いと思い大潟区蜘蛛が池の先、潟川の夕暮れも見に行き、それも掲載しました。

さて10月5日(土)午後3時半開演の美術館ジャズが近づきました。

出演の「じゃんごっこ」の皆さんの調子はどうだろう。

以下はじゃんごっこの音楽的源(みなもと)であるジャンゴ・ラインハルトが作った曲の一つ「ヌアージュ」。

ジャンゴがギターを弾いています。

ヴァイオリンのステファン・グラッペリが演奏するものもYouTubeにありましたが、比較的音が良い二本のクラリネットとパーカッションが加わった1940年録音というヴァージョンを掲載してみました。

フランス語「ヌアージュ(Nuages)」は雲のことです。

幌馬車隊で育ったロマ(ジプシー)出身のせいでしょうか、その生涯は旅人のようだったジャンゴ。この曲ヌアージュに旅情を感じるのは私だけでしょうか。

樹下美術館ジャズの当日「ヌアージュ」は聴けるだろうか。

いやいやどんな曲でもいい、「じゃんごっこ」さんが待ち遠しい。

現在当日の参加申し込みの方は50名様を越えたところです。

現在当日の参加申し込みの方は50名様を越えたところです。

もう少々余裕がありますので、ご希望の方は以下美術館のお電話でお待ちしています。

入場料は大人お一人2000円です。

☎025-530-4155

孫の土産新潟県限定コーラ 坂口記念館と椿「炉開き」。

以下1日遅れで申し分けありません、昨日のことです。

昼過ぎに妙高市の孫が前日南魚沼市に出かけ、釣り施設で遊び、川魚を食べてきた、と言って来館した。楽しい行楽の様子を聞き、お土産の新潟限定コーラをもらった。昨年10月、魚沼地方を訪ねた私たちは、孫のためこの限定コーラを買い、このたびお返しということだった。

館内のテーブルで、傍らに小さな不二子ちゃんフィギュアを添えて撮りました。

館内のテーブルで、傍らに小さな不二子ちゃんフィギュアを添えて撮りました。

大きく見えますが、高さおよそ18,5センチ、250ミリリットルで熱量は113㎉もあります。

高熱量なので庭仕事などで汗を書いたときに冷えたのを飲むつもりです。

その後、家内の身内が見えられ、夕食をご一緒した。食事まで時間があり、近くの坂口記念館を案内させて頂いた。閉館まで余裕は無かったものの、発酵と醸造の世界的権威である坂口謹一郎博士に関連する資料、氏が支援をした齋藤三郎作品などを興味深く観た。三回目の訪問だが、前回から時が経っていたせいか新鮮さを覚えた。

300円の入館料で観て回り、広間の机で番茶と梅の味噌漬けを頂いた。

その折、案内の方が庭から一輪の椿を持ち出してくださった。

初めて見た椿「炉開き」。

初めて見た椿「炉開き」。

薄紅色の花は小さく、指で輪を作ったほどの大きさ。

茶の木と雪椿の自然交配で出来たという品種。

なるほど大きさは茶の花、不揃いな花びらにユキツバキの印象がある。

茶席の炉開きは11月からだが、今年の高温で例年より早く咲いたという。

可愛くけなげな花を一鉢もとめてみたい。

文化勲章受賞者である坂口博士はまた和歌に優れ椿の愛好家だった。園内に190本の椿が植栽されているという。一般に椿の生長は遅く、育てるのは案外難しい。しかるに前回の訪問時に比べ木々は青々と成長し力強く見えた。年内にゆっくり再訪したいと思った。

夕食のノドグロの頭、身の方はお作りで出た。

夕食のノドグロの頭、身の方はお作りで出た。

ほかにお寿司などを食した。

ある有名なヴァイオリニストの衣装を制作され、余暇には乗馬に夢中の多才な方との食事。ようやく涼しくなった秋の夜、楽しい話は尽きなかった。

土曜日のあれこれ。

日中よく晴れた土曜日、普段静かな樹下美術館を賑やかにして頂いた。

曲折はあるが秋らしくなってきている。刈り入れの最中、周囲の水田が色濃く豊かに実っている。

ところで、農家の患者さんに“田の稲穂は良く実っていて今年は豊作ではないですか”と尋ねたところ、“先生が見ている田んぼのヘリは、特に良く実る場所なんです”と意外な事を仰った。

その訳は、田のふちは風通しが良く、日光が沢山当たり、しかもゆらゆら揺れるのも稲には良い、という事。なるほど、そこを見ているだけではまだ何とも言えない、という一種眼からウロコの話でした。

確かに特にフチに沿ってたわわな実りが続いている。

確かに特にフチに沿ってたわわな実りが続いている。

午後二つの格好良いバイクが美術館の駐車場に止まっていた。

磨き抜かれたハーレーとヤマハ。

磨き抜かれたハーレーとヤマハ。

新潟市から上越市へツーリングという爽やかなカップルさんの車でした。

遠くから有り難うございました。

午後にSPレコードご持参のお客様が見えた。

今日は皆バッハ、という中から歌曲「コーヒーカンタータ」が掛けられた。ヨーロッパにコーヒーが入った頃の曲だという。コーヒー好きの娘を、それを嫌う父が、結婚話まで持ち出して何とか止めさせようとする親子のやり取りが内容。

バッハとコーヒーとは意外だが一見いかめしい印象の作曲家に親しみを覚えた。曲まで作るのだから、バッハにとって新しい飲み物への関心は相当に強かったのであろう。そもそも当時の先端芸術家であれば、それもまた頷ける。

11月9日(土)の「蓄音機によるSPレコード鑑賞会」には是非もう一度このレコードを解説付きで聴いてみたい。

メニューインとエネスコによるバッハは「二つのヴァイオリン協奏曲」が鳴った。

メニューインとエネスコによるバッハは「二つのヴァイオリン協奏曲」が鳴った。

格調高くテンポ良く始まる第1楽章をリクエストして二回掛けて貰った。

おまけその1:一昨日、庭で以下の写真を撮りました。クリスマスローズの下の土が葉の形通りに盛り上がっていたのです。中心部まで盛り上がっているところを見ると、葉の下の土が雨を免れ、結果として盛り上がたようですが、実際どんな作用が起きたのか分かりませんでした。こんなのを見るのは初めてです。雨が葉っぱを使って彫った彫刻?

おまけその2:本日ゴルフの渋野選手は更に遅れてしまった。行き場の無いストレスが運動機能をも狂わせるいるのでしょうか。せめて最終日の明日は能力の一端を見せてもらえれば嬉しい。それにしてもダントツに躍り出た畑岡奈沙の凄さは驚くばかりであり、彼女は渋野選手の最良の手本になるのではなかろうか。

色々と書いてしまいました。

崩れた渋野選手 少女のストリートヴァイオリン。

日本女子プロゴルフ選手権四日間競技の2日目、昨日11位だった渋野選手がスコアを崩し44位に後退した。

無理も無い。プロテスト合格初年度の20才の選手が、騒ぎに騒がれ、もみくちゃになり、あらゆる衆目にさらされれば、自己コントロールしているつもりでも、安定した精神を保つのは大変であろう。。

昨日のプレー後、月が昇り辺りが暗くなるまでコーチと一人パッティングの練習をしている写真があった。休むだけで、もう練習などしなくてもいいのではないのか、自失しているようで痛々しかった。

よしんばワッと大泣きしてわだかまりを吐き出し、両親と寿司でも食べることが必要なように思われる。

まだトップとの差は7打。優勝できなくとも10位以内に入れば、上出来。明日、明後日の決勝ラウンドに期待したい。

わだかまりを捨てる、、、。

余り関係ないかも知れませんが、以下はYouTubeに載っていたカリフォルニア州はサンタモニカにおけるカロリーナ・プロツェンコちゃんのストリートパフォーマンスです。

こどもたちが彼女のヴァイオリンに踊り出し、大人が目頭をぬぐい、犬が感傷的に反応する様子はとても微笑ましい。

かって世界で流行った「ランバダ」。

懐かしい「虹の彼方に」。彼女のスロー曲で目頭をぬぐう人が見られる。

最後にワンちゃんが映るが、どう見ても反応しているようで、可愛い。

ウクライナから一家で渡米し、今夏彼女は10才だという。両親がサイドプレーヤーとして彼女の音楽を支えているらしい。

倉石隆の秋は「細長い絵 展」です 細長い絵はお洒落? 渋野選手の偉業。

3月15日から始まった樹下美術館は一昨日9月10日までの半年間、上越市立小林古径記念美術館から倉石隆氏の絵画をお借りして展示した。

令和2年秋新装開館を目指している同記念美術館は多くの作品を収蔵している。その中から半年に亘り、「粉雪が舞う」「地平」「さとうひさこの像」などの大型作品を二か月ずつ計8点の展示だった。

他館からの借り受け展示、それも公立施設から、しかも4回にわたる搬入搬出作業。いずれも未経験のことで冷や汗を掻き神経を使った。一回に2~3点の展示と点数は少なかったが、樹下美術館の小さな壁面の中央を堂々と飾って頂き、迫力をもって大きな美的空間をこしらえて頂いた。

“私どものような個人の小施設に対し公立が協力しくださったことは、地域の文化向上にとって大変意義深い事だったと振り返っています。館長様はじめスタッフの皆様の熱意とご尽力に心より感謝申し上げます。今後なにがしか私どもの協力が必要な場合には是非申して頂ければ有り難い、と思っています”

さて今年の残りの期間まで倉石隆の絵画は「細長い絵 展」と題して以下ように作品を展示しています。

油彩左から「悲しみの像」「晩夏(向日葵)」「黄昏のピエロ」「イヴ」。

油彩左から「悲しみの像」「晩夏(向日葵)」「黄昏のピエロ」「イヴ」。

ほかに油彩は「ネグリジェ」が掛かっています。

晩夏(向日葵)

晩夏(向日葵)

主に人物を描いた倉石氏が描いた向日葵(ひまわり)。

葉と茎は消えんばかりに枯れ衰えていますが、実は輝くように濃く描かれています。

深い黄色の明暗をもって最後の向日葵を温かく美しく描こうとしています。

一昨年、ある愛好家の許を経て当館にやってきた作品で、大変気に入っています。

この度初お目見えしましたので、どうかご覧ください。

中央に油彩が5点、その左右に細長い版画「胴衣の女」と「茶会」を掛けました。

油彩のサイズは「悲しみの像」が最も細くタテ73センチ、ヨコが26㎝、他はタテ約73センチ、ヨコ約35センチです。

人物画を想定した一般的規格のF(フィギュア)サイズは、20号では72,7×60,6センチですので、この度の倉石作品は随分細いことになります。

人物を細く描いた倉石氏は、直立したほぼ全身像の場合、特に長いキャンバスを用いていたことが窺われます。こうしてみると「向日葵」から人物画のような印象が伝わるのも納得できるような気がします。

またこのたび気がついたのですが、人物の立像をこのサイズで描くと、不思議なことにお洒落に見えるように感じられるのです。内省的でやや深刻な人物画を描いた倉石氏ですが、額(キャンバス)を工夫することによってお洒落に見えるよう試みたのかもしれません。今回細長い作品を集めて並べましたら、室内全体にどこ上品な囲気が漂っているように思われました。

絵画はわずか8点ですが、どうかお楽しみください。

陶芸室は夏の特別展「陶齋親子展」が終了し、開館時の「陶齋の辰砂」展に戻しました。

好評の辰砂です、どうかご覧ください。

おまけ:本日、ゴルフの全日本女子プロ選手権大会であるコニカミノルタ杯の四日間競技の初日で、渋野日向子が5バーディ、3ボギーの「70」でプレーした。6月の「ニチレイレディス」初日から続く、国内大会での連続オーバーパーなしのラウンドを「29」と伸ばし、ツアー最長の驚異的な記録を樹立。大会前までアン・ソンジュ(韓国)が2013年に記録した「28」で並んでいたのを抜き、偉業を達成した。

この選手は国内女子の運動選手の中でも卓越した人の一人ではないか、と感じられる。競技に必要な最大の力を生む体動バランスとそれをもたらす筋力を獲得した希な人かもしれない。また素早い判断とプレーが可能な頭脳、および言動から伝わる気持ちが良いほど率直なメンタルも貴重な要因ではないかと思われる。私の好みからいうとプレーンな服装も好ましく見える。

素晴らしい雲のもと、パートナ-、ギャラリーとともに16Hのグリーンへ向かう渋野選手。

素晴らしい雲のもと、パートナ-、ギャラリーとともに16Hのグリーンへ向かう渋野選手。

時折咳をするのが気になる(12日のYouTube動画から)。

新潟県出身で21才今季好調の高橋彩華選手が元世界ランキング1位で米ツアー通算19勝の朴仁妃(韓国)と並び初日首位に躍り出て、全く頼もしい。順当につけた渋野選手はじめ上位にいる畑岡奈沙選手など強豪が揃った残り三日は、凄い大会になりそうだ。

クロアゲハとキンカンの木。

診療所の庭に一本のキンカンがある。

4,5年前にアゲハ蝶に産卵してもらうために植えたものの、食欲旺盛な幼虫に食べられてなかなか大きくなれない。

今年は樹勢がかなり回復してちゃんとした葉が茂っている。

そこへ10日ほど前にクロアゲハが来て、寄っては離れ、止まっては飛び立つことを繰り返した。

クロアゲハ、カラスアゲハ、そして過日のモンキアゲハなど黒色の蝶、特にそのメスは豪華な印象がある。

クロアゲハ、カラスアゲハ、そして過日のモンキアゲハなど黒色の蝶、特にそのメスは豪華な印象がある。

(2枚とも8月29日撮影)

ところで以下は昨年夏~秋に見られたキンカンとクロアゲハおよびその幼虫の様子。

木の回りを飛び葉の裏に、距離を置いて一個ずつ卵を産み付けていた(7月31日)。

木の回りを飛び葉の裏に、距離を置いて一個ずつ卵を産み付けていた(7月31日)。

2匹の幼虫が見える(8月17日)。

2匹の幼虫が見える(8月17日)。

卵から孵った幼虫は4回脱皮を繰り返して大きくなる。

見えているのは2あるいは3回目の脱皮を終えたものらしい。

この時期の幼虫は白色の部分を有し、鳥の糞に似せる一種の

擬態効果を有していると言われる。

幼虫の最後の段階である5齢幼虫。ここで初めて青くなる(8月24日)らしい。

幼虫の最後の段階である5齢幼虫。ここで初めて青くなる(8月24日)らしい。

眼のように見える黒い部分は眼状紋とよばれ眼ではない。

眼がある頭部は先端のトンガリの下にあり、写真では見えていない。

このあと、木を下り近隣の枝でサナギになるという。後に辺りを見たが、サナギらしいものを見つけられなかった。

10月5日に見られた5齢幼虫。とても可愛い。

10月5日に見られた5齢幼虫。とても可愛い。

前の写真から40日ほど間隔があり、

この間に再度産卵された別の幼虫ではないかと考えられる。

ほかに同じ幼虫が7,8匹はいました。

この先、ポニョポニョした青い幼虫からサナギを経て、ハラリとした豪華なアゲハが生まれるとは、驚くべきことだ。

幼虫に食されたキンカン(昨年10月5日)。この先さらに裸同然にまで食べられた。

幼虫に食されたキンカン(昨年10月5日)。この先さらに裸同然にまで食べられた。

よくしたもので、1年経て木は大して伸びないものの、葉は回復している。

果実のチョウは産卵していなかった。産卵の下調べでもしているのだろうか。

チョウの幼虫は食べる植物が決まっているため、産卵はそれに合った草木に限られる。万一間違った場合、幼虫は餌を失うことになり生きられない。そのために正確に草木を見つけなければならない。

そこで幼虫の食性に適した草木を選ぶのに、脚先で葉を触って味見をして判断するという。脚で味わうなど我々と余りに次元が異なり、にわかに信じられないが本当らしい。

この先キンカンにはどんな出来事があるのだろうか。

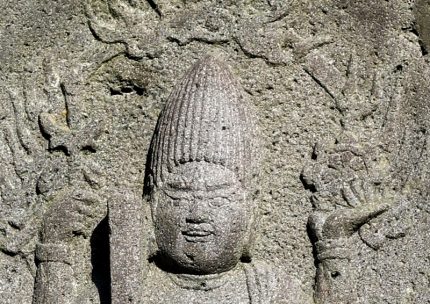

柿崎区は猿毛(さるげ)の庚申塔。

上越市髙田で34,7℃を記録して暑かった本日土曜日。秋のせいか、気のせいか8月の似たような日よりやや涼しく感じた。

不思議なことに影が長くなってくるとどこかへ出かけたくなる。午後やや遅く柿崎区は猿毛(さるげ)へ庚申塔の探索に行った。目指す石塔はネットで見ていたもので、はっきりと猿が彫り出された立派なものだった。見当たらない場合を考え、人に尋ねるべく写真をプリントして行った。

一通り猿毛から城野越(じょうのこし)まで走って回ったが見あたらなかった。猿毛に戻りコンバインを手入れしていた青年に写真を見てもらうと、先の二股を城野越へ上らず、下の道を水野の方に行くとありますよ、ということだった。

道は容易で、遠くはない所にあこがれの石塔があった。

道路より4,5メートルほど高い所に三つの石像がある。

道路より4,5メートルほど高い所に三つの石像がある。

真ん中が目的の庚申塔。

怒髪の青面金剛が丁寧に彫られている。定番どおり六臂のうち上方の右手に宝剣、左手に法輪が見られる。

怒髪の青面金剛が丁寧に彫られている。定番どおり六臂のうち上方の右手に宝剣、左手に法輪が見られる。

足許に三猿が別々に配置されている。

足許に三猿が別々に配置されている。

丸みに影が付くほど良く彫られ、一般のよりも仕草の表情がよく分かる。

金剛の法衣の裾にも表情。

中段の左手で合掌するショケラの髪を掴んでいる。

中段の左手で合掌するショケラの髪を掴んでいる。

右手は何を持っているのだろう。

これまで見たショケラの中では最も明瞭に彫られていた。

※ショケラ:半裸の女人といわれ、諸説あるようだが意味はよく分からない。

向かって左の石像の右上に日輪、左側に弓のようなもの、右手が剣を掴んでいるように見え、顔もいかつそうだったため、これも庚申塔ではないかと思った。中央の石塔とは風化の程度が全く異なり、両者にかなりの時代差を感じた。

向かって左の石像の右上に日輪、左側に弓のようなもの、右手が剣を掴んでいるように見え、顔もいかつそうだったため、これも庚申塔ではないかと思った。中央の石塔とは風化の程度が全く異なり、両者にかなりの時代差を感じた。

もう一度全体を眺めてみると、やはり立派だ。

左に張った格好良い石は原石そのままなのか、削ってこしらえたものか。中央に向かって全体を深く削り、本尊と三猿を浮き出させるなど手がこんでいる。周囲の雲のような起伏のあしらいも上品で、沢山見ているわけではないが、近隣の中では出色の塔ではないかと思った。こんなに見応えのある石塔を彫った石工(いしく)とは何時の時代の何処の人だろう。依頼した猿毛の住民ともども立派なことだ。

左に張った格好良い石は原石そのままなのか、削ってこしらえたものか。中央に向かって全体を深く削り、本尊と三猿を浮き出させるなど手がこんでいる。周囲の雲のような起伏のあしらいも上品で、沢山見ているわけではないが、近隣の中では出色の塔ではないかと思った。こんなに見応えのある石塔を彫った石工(いしく)とは何時の時代の何処の人だろう。依頼した猿毛の住民ともども立派なことだ。

石の種類は今後の課題。ブラタモリで見るタモリは誠に詳しい。

周囲は田畑で、お年寄りがネギの畝を整えていた。

周囲は田畑で、お年寄りがネギの畝を整えていた。

石像背後の大杉が枯れてしまったことを残念そうに何度も口にされた。

合掌する石仏。頭部の様子から馬頭観音かもしれない。

合掌する石仏。頭部の様子から馬頭観音かもしれない。

庚申塔の青面金剛と異なり柔和な表情だった。

猿毛集落の様子。

猿毛集落の様子。

一年に6度、かって庚申の夜に行われていた「庚申さま」の集い。

それを3年続けたら村人は石塔を建てて供養した。

いつまで続いたものか、せせらぎの音がする村落には今も素朴さが漂う。

猿毛からさらに上がる城野越。

猿毛からさらに上がる城野越。

路傍で見つけた一輪のタカサゴユリはかって民家から種が飛んだものか。

良い午後だった。

今夕の夕焼け 齋藤尚明氏のひねり鎬(しのぎ)文茶碗 孝厳寺の花頭窓と菱窓。

何日も雨模様の日がつづき、昨夜などは寒くて閉口した。

それが本日はほぼ晴れとなり、暑さが戻り、高い空に賑やかなすじ雲が見られた。

夕刻は東の米山から西は権現岳まで空一杯に茜が拡がった。

頸城野に四方立つ茜の雲見れば旅の空かと思う夕暮れ

一昨日好評のうちに陶齋親子展が終了し、本日午後齋藤尚明氏を訪ねお借りした鎬(しのぎ)の大壺をお返しした。その折、展示室で見た鎬をひねった抹茶茶碗に眼が止まり、それを求めた。

鎬(しのぎ):器の側面に溝状にほどこした文様。面取りは平板だが鎬は凹みを有している。ちなみに“鎬を削る”のしのぎは刀の上部に横に彫られている溝の部分を指し、ここを削るほど激しくやり合う意味になるという(尚明氏)。

胴や口の造形と高い高台の面白みが眼を引く。

胴や口の造形と高い高台の面白みが眼を引く。

深く削ぐため厚みが必要で少々重くなっている。

彫りを浅く全体を薄く軽く、一回り大きくすれば数段良くなりそう。

これを原型に、鎬を増減させたり、全体に辰砂や呉須を掛け凹凸を強調したり、高台にバリエーションを加えればさらに色々楽しめそうだ。

尚明氏宅への道中、寺町1丁目の孝巌寺を覗いたら何本もサルスベリが咲いていて美しかった。

以下の写真は今年6月の同寺です。窓に惹かれて撮りました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月