花鳥・庭・生き物

植物画:ボタニカルアート4

1月2日から始めてちょうど一週間。うやく初期の色づけへと進んだところです。絵の具が古くなったせいか、いえ、腕のせいでしょう、澱(おり)のようなものが少し残って気になっています。モチーフは蘭の一種デンドロビューム(白)です。

葉の艶や、花の陰影、茎の文様、などが残っています。

白花を目立たせるためにバックを塗るかどうかも問題です。

トキを悼む

佐渡で放鳥後にカップルとなった二羽のトキのうち、メスの死亡が昨日確認された。今日になって発見現場の映像を見たが、最後は地上の動物の餌と果てたようだった。散らばる羽、わずかの骨片、はかなげな亡きがらは痛ましかった。

縄張りがからんで反撃された可能性が伝えられている。冬に戻った猛禽が、トキの闖入に一撃を加えたのだろうか。映像で、左の頸にたて15㎝ほど皮膚が露出している傷があるように見えた。

ところで、篭の鳥の最後は横たわるだけだが、自然では食されることも現前にされた。放鳥には、いっそう厳しい生態系への視点が求められそうだ。死とその先にあった法の克服は、思いのほか困難な課題だと考えられる。

それにしても受傷後からメスの傍らを離れなかったオス。また彼が空から懸命にメスを探し続けた様子も観察されている。生きものの愛情は深く、出来事の象徴性は貴い。犠牲となったトキNo15を心から悼みたい。

「やはり」の二題

【その1:児童の肥満】この1,2年保育園と小学校の健診で肥満の子どもが減っているのでは、と感じていた。それが今日の新聞に、5~17才の児童にみられる肥満の減少傾向が書かれていた。文科省の報告だった。

諸外国でも子どもたちの肥満は欲求、背景および習慣がからむ困難な課題だ。しかし日本で家庭や学校、保健・医療などが粘り強く取り組んだ成果が出はじめたならとても嬉しい。

【その2:トキ】今朝、トキの半ば強制的な放鳥は問題だったのではないか,という記事があった。放鳥当時、小生もそう思った。衆目のなか、セレモニーを伴う追い立てるような方法は手荒だった。そのためパニックに陥って、大切な群れを作れなかった懸念が残る。次回からは鳥の気持ちにそった自然な方法が期待される。両者の違いは、ハードリリースとソフトリリースと呼ばれるらしい。

それにしても可哀想なことに、ただ一組カップルを作ったNo9と15のうちNo15が姿を消している。落鳥か、、、。空を飛ぶべき鳥が、地上に横たわり冷たくなるのはひとしお悲劇的だ。麗しいトキであればなおさらに。

※果敢に海を越え、新潟県胎内市→関川村と移動したNo2は、さらに新潟市まで南下した。豪雪を避けて生きるには、南西へと移動しなければならないのだろう。猛烈な西風との戦いになる。トキならではの優れた知恵を生かして頑張って欲しい。この冬は当地上越市のやや暖かい海ぞいに来て定着すればと、密かに期待している。

※一応ファンにさせてもらっているNo11は赤泊地区で元気にしているようだ。5,6キロ先に仲間がいるのだから集まればいいのに。

そうしないのは、もしかしたら集まったため一度に危機に瀕するより、ばらばらになって生き残りにかける野性の戦略だろうか?

初冬の貴重

季節風と時雨の合間に時々陽が差しました。暦は冬となって黙っていてもあわただしさに包まれます。

ただ今樹下美術館では全館に倉石隆の絵画を架けています。冷えて荒れがちなお天気のなか、昨日は杉みき子さんが、本日は筑波進さん、黒田進さんがそれぞれお見えになりました。初冬の日における文学、美術の人々のご来館は、そっとした物語が漂うような、そんな感じがしました。連日の寒い日頃、ご来館頂いているお客様に心から御礼申し上げます。

わずかの晴れ間に出てみると、ヒシクイが飛び田に白鳥が降りていました。貴重な初冬の訪問者です。

カフェでは荒天であればあるほど、暖かいお茶をお出ししたく思っています。

トキが日本海を渡った?

放鳥後のトキについて驚くようなニュースが昨晩ありました。一羽のトキが海を渡り本土の新潟県胎内市で見つけられたらしい、ということでした。個体の識別に染められている色彩マークも見られ、佐渡でこれまで未確認だったうちの一羽の可能性があるそうです。

胎内まで直線距離で90キロと聞きましたが、にわかに信じられませんでした。地図でみると胎内市は放鳥された佐渡のほぼ真東、地図に向かって右真横にありました。相当な距離です。季節風である一定した西風を使って渡ったのでしょうか。本土を目指して真南(地図で真下)に向かうように飛べばうまく西風に乗って成功した可能性があります。このような飛翔はかなりの揚力が得られ、抵抗も少ないからです。

本当なら若鳥らしいナイストライ、素晴らしいことです。しかし一羽では寂しいでしょうし、成長や結婚?なども色々心配です。まず果たして事実はどうなのでしょう。

富士山麓から

庭では野菊の仲間が盛りとなりました。路傍の花、野紺菊(ノコンギク)は毎年大変な勢いで増えます。その中から10年ほどかけて、濃い色のものを選んで育てていましたら前回掲載のように美しい紫色が残るようになりました。

ところで野紺菊にまじって最近咲きはじめたのが竜脳菊(リュウノウギク)です。関東以西で一般に見られる野菊だそうです。昨年秋、叔母が富士山麓の庭に育ったものを数株送ってくれました。日本海側の砂地にうまく育つか、少々心配でしたが、みごとに着きました。真っ白でやや小振りな花が、ゆっくり前下がりの姿勢で咲いています。さらに秋が深まると赤みを帯びてくるのも見ものと聞きました。

富士山のすそ野から来た白菊ですから白さが格別な風に思われます。そして地元の野紺菊と調子を取るように咲いているのは楽しい眺めです。秋遅くになりましたら両方とも株分けをして増やしてみます。来秋の賑わいに期待して。

※これまで竜王菊と記載していましたが、竜脳菊に訂正いたします。何かヘンだなと感じていましたところ、家内に指摘されました(10月25日)。

頑張るトキたち

さる9月25日の放鳥から3週間が経ちました。昨日のテレビは、田を突っついてドジョウを食べるトキの映像をしっかり放映しました。とても見事な映像でした。この時期のドジョウは田にもぐっているそうです。トキはくちばしを泥の中深く入れて器用に餌を捕っていました。10分間に12匹も食べたということ。あの長く曲がったくちばしが餌とりに好適なんですね。それに人工的な餌場であるビオトープに飛来したことも頼もしい話題でした。この勢いだと餌場をもっと増やさなくては、と地元の方が仰っていました。

環境省の放鳥トキ情報は毎日更新されています。送信機を付けたno1,4,6,9,11はしっかりと確認されてます。また付けていない13,15も極めて元気のようです。しかし付けていない残りの3羽のうち二羽の安否が確認されていません。やや気がかりです。

一方でこれまでばらばらだったトキが、2羽いっしょに居るところを目撃されたと報道されました。群れはトキの命。うれしい知らせでした。

私が好きなno11。よく頑張っています。

(環境省 関東地方環境事務所・佐渡自然保護官事務所のページより)

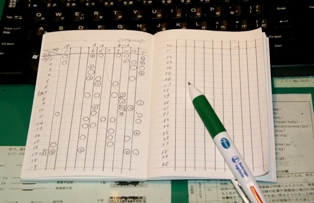

私のトキノート。毎日トキ情報を見て付けています。

はや10月

刈り入れ前の暑さが効いて頸城野の田は良い米が獲れたようです。頂いた新米の美味しかったこと。10月2日、美術館から見る庭はキキョウも終わり、野紺菊(ノコンギク)がところどころで色を深めていました。また、厳しい夏を越えた糸薄(イトススキ)と矢筈薄(ヤハズススキ)はしっかりと座を守っています。地味な庭ですが今月末くらいから10株ほどのササリンドウが咲くと思われます。恥かしくも拙句を付けました。

矢筈薄:暮れる空に飛び立ちそうでした

暮れる陽を矢筈薄が打ち射たり sousi

野紺菊:路傍の花ながら色がみやびです

野紺菊所を問わぬ花の色 sousi

近くへ出ると妙高連峰が暮れていきました

秋暮れて三郎も見た妙高山(悲しい三郎景虎のことを思いました) sousi

種でトキ

|

|

| 山芍薬の種 |

一応トキです |

昨日、今日とトキの報道がない。あれだけ熱心に始まったのにぱたりと途切れてしまった。良い事、悪いこと、何かあったのかもしれない。少々寂しいので昨日採れた花の種をピンセットでつまんでトキに見えるように並べてみました。

さて、昨日採ったのは紅山芍薬(ベニヤマシャクヤク)の種です。この花は数年来バイオ技術の進歩で育てやすい苗が買えるようになりました。拙庭でも今年、4株ほど咲いて結実しました。初夏に終わったそれぞれの花は、中に30~40ヶの種が入ったサヤを3ヶほど作ります。種には赤と濃い青の2種類があって、赤は私たちの歯のような形、青はまん丸です。変わったことに赤は青を引き立てるための添え物で、青がちゃんとした種ということです。秋を迎えると閉じていたサヤが開き、2色の種が華やかに顔を出します。日ごとに開くサヤは最後にめくれて、種を地面に落とします。落ちる前、サヤに詰まった種は毒々しいほど目立ちますので鳥の気を引く戦略も見事です。さらに青い種は少しの傾斜でもころころとよく転がりますので、遠くの自生地を求めるのに便利です。生物の工夫は形に反映され、それが見た目にも良くていつも感心させられます。せっかくの種ですから撒いてみますがなかなか難しそうです。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

- 突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。

- 秋はちゃんと来ている 土曜日のお茶会 残念なドジャース。

- 保育園の健診 ポワロのハローウイン 「チキンハンド」というプレー。

- 和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。

- ドジャース佐々木朗希選手の復調 ポストシーズンのディヴィジョンシリーズはフィリーズ戦。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月