花鳥・庭・生き物

初雪となって 今日の冬鳥。

昨日髙田で6㎝の初雪、当地域にもちょっぴり降った。アラレならすでに何度も降っているが「雪」だったことが大事で、これで冬になったと知らさせる。

美術館周辺の雪は昼には跡形も無く消えてしまい、冬将軍が覗き見をした程度だった。

以下写真は頸城区下柳町付近の白鳥とマガンです。

私の狭い観察範囲では賓客ハクガンの姿はまだ無い。例年積雪してからやって来ていたが、そろそろ現れるのだろうか。

この先明後日から相当の寒波に見舞われ、10年に一度レベルという予報があった。当地は少ない方だがドカ雪は別。およそ三ヶ月間、上越地方の生活に雪は深く関わってくる。ハクガンはまだか、などと言ってると笑われかねない。

よく晴れた金曜日。

昨日とは打って変わりよく晴れた金曜日。上越市髙田で最高気温16,2度を記録した。

白鳥を見ているとほくほく線の電車が上ってきた。

白鳥を見ているとほくほく線の電車が上ってきた。

先日の強風下でのろのろ走っていたのが本日は軽快に通過した。

それにしてもあれだけいた白鳥がこの所数を減らしているように思われる。沢山いた鳥たちはここを中継地としてさらに北陸や山陰へと渡っていったのか。今後遅れた一群が沢山飛来するだろうか、そしてハクガンは来るのだろうか。

樹下美術館では本日ススキやホトトギスなどの枯れた軸を切り詰めた。

足許に枯葉を抱えたクリスマスローズ。

足許に枯葉を抱えたクリスマスローズ。

今年は葉をつけたまま越冬させてみる。

以下はダイアナクラールのピアノ弾き語り「On The Sunny Side of The Street(明るい表通りで)」です。

ダイアナ・クラール

「On The Sunny Side of The Street」

“重いコートを脱いで明るい表通りを歩こう”、“わずか1セントでもロックフェラーのような大金持ちの気分になって”などと歌われる。かって5,60年前にはルイ・アームストロングのしゃがれ声とトランペット演奏のこの曲を多くの人が知っていた。

有り難い事に明日日中も晴れるという。

気持ち良く晴れた日曜日 賢治のこころの本の一節 エナガとコハクチョウ

昨日の悪天候とは打って変わりよく晴れた日曜日。昨日の仕事終了時、コロナワクチンが1本残っていた。これどうしたの、とスタッフに聞くと、先生のですという。

私の場合、全てのコロナワクチン接種は熱は出ず倦怠感もほとんどないが接種部位の痛みが数週間続く。

昼近くに打ち昨夕から始まった左上腕の痛みで寝る向きを決めるのに苦労した。

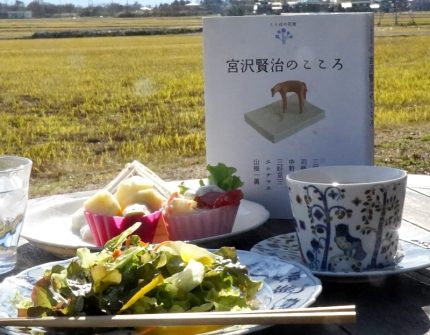

本日昼少し前に美術館へ出てると寒かったが風は無く良く陽が射していた。スタッフにサラダの大盛りを作ってもらい田んぼのベンチで朝昼兼用のサンドイッチと果物を食べた。

私の食事と読んだ本「宮沢賢治のこころ」。司修(つかさおさむ)さんの章「詩は童話、童話は詩」を読んだ。司さんの本は時空が多様に変化するが、脈絡が丁寧なのでほかの人の章より興味深くまた読みやすい。

私の食事と読んだ本「宮沢賢治のこころ」。司修(つかさおさむ)さんの章「詩は童話、童話は詩」を読んだ。司さんの本は時空が多様に変化するが、脈絡が丁寧なのでほかの人の章より興味深くまた読みやすい。

賢治が妹とし子の臨終を詠んだ「永訣の朝(抄)」は胸が潰れる思いがする。これまで多くの人を看取ったり経過を看たので臨終の切実は分かる。

永訣の朝(抄)で、とし子は喘ぎながら「あめゆじゆとてちてけんじゃ」と何度か言う。あめゆじは雨雪(雨雪→みぞれ?)ではないかと思ったが(後段にそう説明もあった)、「とてちてけんじや」」は見当が付かなかった。

司氏の説明に「取ってきてくれますか」とあった。とし子は外に降るみぞれを取ってきてと喘ぎながら頼んでいるのだ。額にあてたいのか、あるいは食べたいと言ったのかもしれない。

病気は恐ろしいもので、しばしば病に苦しむ人を容赦なく高熱が襲う。熱は面倒だが一方で「うなされる」「意識朦朧となる」などの現象が生じ、臨終では通常耐えられない苦しみを緩和しているように見えることがある。

多くの看取りからもう一つ、高熱は臨終において体力の消耗を早め、結果として苦しみを短縮する働きがみられることもあった。

そんな訳で熱など好ましからざる事象は因果関係はともかく、ある場合においては苦しみの緩和や短縮に働くことがあるというのも不思議なことだ。

ちなみに賢治はとし子が息を引き取ると押し入れに頭を突っ込んで号泣したそうです、と書かれていた。ちなみに私は父の時も母の時も、辺り構わず恥ずかしいくらい泣いた。

食事と本の後、腕は痛かったが隣の空き地でゴルフボールを打ち、後に大池いこいの森へ向かった。

あわよくばエナガがきてくれればと待ったが中々現れない。待ちくたびれて少し移動すると、チーチー、シーシーとあたりに声がしてシジュウカラと一緒に何羽も現れた。

パッパッと素早く動くのでカメラはなかなか間に合わない。

パッパッと素早く動くのでカメラはなかなか間に合わない。

何とか数枚は撮れたので美術館に戻りハーブ茶を飲みながらモニタを見た。すると私のメラを見たある男性に話し掛けられた。

その人は風景は雲が大事ですね、エナガですかシジュウカラと仲良しですね、などと本当に良いことを仰り、ひとときご一緒した。

頃合いを見て朝日池へ。しょっちゅう通っているので恥ずかしいが、短い期間しかないので通うほかない。

いつか動画にして鳴き声もつけてお出ししてみたい。

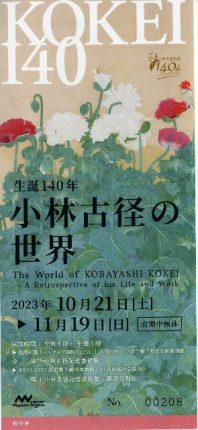

「生誕140年 小林古径の世界 」 朝日池、コハクチョウのねぐら入り。

上越市立小林古径記念美術館で10月21日から始まっている「生誕140年 小林古径の世界」は明日で終わる。本日出かけたところ5章に分けられた一級品揃いの充実した内容で来館者も多く高揚した気持で回った。

お忙しい笹川副館長さんがほぼ一緒して下さり繊細かつ多様な線、空間と構成など日本画の、なかんずく古径のエッセンスに触れることが出来有り難かった。

展覧会図録を買い忘れたので明日再訪し全国主要な美術館の収蔵作品を網羅した貴重な展覧会をもう一度脳裡に収めたい。

古径記念美術館への往路、稲田橋を見る。つかの間の晴れ間、強風に洗われる空の色と雲が良かった。

古径記念美術館への往路、稲田橋を見る。つかの間の晴れ間、強風に洗われる空の色と雲が良かった。

入場券

入場券

まだ明るかったので地元大潟区の朝日池へねぐら入りする白鳥を見に寄った。

湖面はせいぜい15~20分で真っ暗になる。何とか写せるのはISO感度のおかげ。

湖面はせいぜい15~20分で真っ暗になる。何とか写せるのはISO感度のおかげ。

朝日池の白鳥はさらに数を増しているように見受けられた。

本日西日本は当地以上の厳しい寒さに見舞われたようで広島市などの降雪風景がニュースで報じられた。今冬は暖冬、厳冬どちらだろう?

読書「宮沢賢治のこころ」 柿崎海岸 来館したU君 田と朝日池の白鳥。

本日休診の木曜日は午前9時に起きて「宮沢賢治のこころ」という本を読んだ。本は先日の上京時に持参し往復の新幹線や夕食前などの時間に読んだ。

著述家や画家など6人の賢治ファンが書いた本文が150ページと比較的短く一通り読み終えていた。

しかし一読ではみな忘れてしまうので一旦読んだ本も2、3回また読むようにしている。

この度は画家・作家・装丁家・絵本作家の多彩な司修(つかさおさむ)さんの「詩は童話、童話は詩」のセクションの2回目を読み始めた。

氏は樹下美術館の画家倉石隆と同じ主体美術協会に所属されているご縁で2010年9月に当館で講演をして頂いている。

心の奥底に照らされる氏の物語は画家らしく複雑な遠近法のようであるが、時に伝聞から俯瞰、そして接写へと及び、そこから対象を突き破るように深く入っては飛ぶように出るなど不思議な次元や距離を体験させられる。

まだ二度目の途中なので何とも言えないが、賢治の本(特に詩は)は難しいのと司氏のところが面白いので繰り返し読もうと思っている。

さて10時を過ぎて柿崎海岸へ行った。柿崎は何十回どころではない、数百回も歩いたのではなかろうか。殆どテトラもなく砂浜が残っているので私には海と言えばここしかないという感じだ。

海岸は東西でかなり様子が異なる。たいてい真ん中辺より西を歩くが東側に比べて砂浜は広くシーグラスは多い。一方東側は西側より砂利が大きく砂浜の背の崖は高い。上掲写真は西側で、まばらな高齢の釣り人が一斉に帰るところだった。

海岸は東西でかなり様子が異なる。たいてい真ん中辺より西を歩くが東側に比べて砂浜は広くシーグラスは多い。一方東側は西側より砂利が大きく砂浜の背の崖は高い。上掲写真は西側で、まばらな高齢の釣り人が一斉に帰るところだった。

3700歩あるいた後美術館に向け新井-柿崎線を走った。柿崎地区で白鳥の群を見た。

小さな群を見ていると次々にほかから降りてくる。白鳥といえば雪上で見る事がほとんどだが、今年は雪の無い黄色の刈り田にいる。稲には二番穂が沢山ついているので今年の水鳥はお腹いっぱい食べているのではなかろうか。

小さな群を見ていると次々にほかから降りてくる。白鳥といえば雪上で見る事がほとんどだが、今年は雪の無い黄色の刈り田にいる。稲には二番穂が沢山ついているので今年の水鳥はお腹いっぱい食べているのではなかろうか。

美術館に戻ると中高の同級生U君夫妻が顔を出してくれた。息子の中学時代の校長で世話になり、ほどよい加減で寄ってくれる。

氏は僧籍を有しているので、何故一向宗は一揆を起こしたのに浄土宗は無かったのかなどと無茶苦茶な質問を許してもらい、近いうちに食事を一緒にしようという話になった。

さて去る11月6日の本欄で例年「朝日池」をねぐらとする白鳥が隣の「鵜の池」にいるのを不思議に思って書いた。しかるに本日夕刻に訪れた鵜の池はサギが並ぶだけだで白鳥の姿は無かった。

一方隣の朝日池では、

ゴルフ場のホテルの明かりが一部灯っていている。だがこれ以上遅くは暗くて撮影は無理だった。

ゴルフ場のホテルの明かりが一部灯っていている。だがこれ以上遅くは暗くて撮影は無理だった。

一昨年から12月下旬の短い時期、ホテル全館に明かりが灯り、ある種絶景的な眺めが出現した。今年はどうなるだろう。ぜひとも再度まばゆい湖面を見てみたい。

それにしても鳥たちは鵜の池と朝日池をどのように使い分けているのだろうか。

大池いこいの森でエナガとシジュウカラに出会う 熊やイノシシには出会いたくない。

本日はよく張れた休診の木曜日。午前は積み残しの書類を書き、午後は遅くなった朝食と残りの書類を持参して美術館へ。居あわせたお客様と気象などの話をし書類を書き隣の草地でゴルフボールを打った。

3時を過ぎたころエナガが撮れればと大池いこいの森へ出かけた。

「出会い大橋」を渡ってすぐの場所を往き来すると、運良くエナガがやってきた。

近くの枝に止まったエナガ。出来れば正面から撮りたかったのに、、、、残念。今日のエナガはすぐに行ってしまった。

近くの枝に止まったエナガ。出来れば正面から撮りたかったのに、、、、残念。今日のエナガはすぐに行ってしまった。

その後シジュウカラが近くの松で熱心に餌を獲った。

大きくして見た写真では細い「松葉」に止まっている。あらためて小鳥の軽さを思った。

大きくして見た写真では細い「松葉」に止まっている。あらためて小鳥の軽さを思った。

先の橋を渡った所に“イノシシが出る事があるため一人では注意して“と看板が出ている。イノシシは突進し、牙もあるので怖い。

以前は熊の出現もあったようだ。今年は奥へ入らず、橋を渡ってすぐの所で鳥を待つようにしている。それでも運がよければエナガはやてくるし過日はアカゲラも現れた。

自然公園といえどもやはり獸には出て欲しくないな。

夕食前に散髪をした。

朝日池に白鳥(コハクチョウ)は来るのだろうか。

本日は南気の風が吹き、当地大潟区の最高気温は27,3度にも上昇し夏日と報じられ、今どきこんな高温が見られるとは、この先暖冬なのか逆にひどい厳冬になるのか見当が付かない。

昨日夕刻は10月29日に続き白鳥を見るため当地大潟区は鵜の池へ行った。これまで鵜の池はシーズン終わりに西国から帰国する鳥の休憩地か、豪雪時の避難場所くらいにしか.見えていなかった。しかし過日の夕刻、朝日池は空で鵜の池にはすでに多くの鳥がいたのに驚いた。

昨日夕刻の鵜の池は以下の様にねぐら入りしたコハクチョウと降りてくるガン類で賑やかだった。

憩う白鳥。奥の○囲みでたまたま二羽がハートの形を作っている。

憩う白鳥。奥の○囲みでたまたま二羽がハートの形を作っている。

暗くなって続々ねぐら入りするガン類。

暗くなって続々ねぐら入りするガン類。

池の白鳥と降りる雁の鳴き声で

池は歓喜にあふれる。

さて朝日池と鵜の池は最も近い場所で僅か200メートル足らずの距離しかない。大きさは朝日池の方が倍ほど広く、これまで冬期の水鳥の飛来地として知られていた。それが今鳥たちは朝日池を避けて鵜の池をねぐらにしている。

去る10月29日の空っぽの朝日池。水量が少ないのと枯れ蓮がまだ多いため鳥が避けているのか。

去る10月29日の空っぽの朝日池。水量が少ないのと枯れ蓮がまだ多いため鳥が避けているのか。

上は昨年12月3日の朝日池。白鳥が見られ対岸の米山水源ゴルフ場ホテルの灯とともに賑やかだった。

上は昨年12月3日の朝日池。白鳥が見られ対岸の米山水源ゴルフ場ホテルの灯とともに賑やかだった。

この写真を撮った日、それにしても案外鳥の数が少ないな、と思っていたが、すでに一部の水鳥は隣の鵜の池に居たのかも知れない。

今冬果たして朝日池に鳥が戻るのか。そしてハクガンは来るのか、来るなら何時だろう。

好天の樹下美術館 大池いこいの森。

本日文化の日の祝日はよく晴れて温かでした。切れ目なく来館して頂き、外のベンチで休む方もいらっしゃいました。

午後の前庭。

午後の前庭。

前庭のベンチで。

前庭のベンチで。

田んぼ際のベンチで。

田んぼ際のベンチで。

私と同年配のワンコさん。

お天気に誘われて午後遅く大池いこいの森へ行ってみました。

途中のコスモス。

途中のコスモス。

ビジターセンター脇から橋を渡って対岸の森へ。

橋から西を見る。

橋から西を見る。

お目当ての一つオヤマボクチ。

お目当ての一つオヤマボクチ。

独特の表情は見飽きません。

イノシシが出ることがあると看板がありましたので奥へは行かないようにしました。

イノシシが出ることがあると看板がありましたので奥へは行かないようにしました。

もう一つのお目当て

もう一つのお目当て

ツクバネウツギ。

コンパクトカメラで狙ったシジュウカラとエナガの群は高く素早くて上手く写せませんでした。ここは鳥たちの通り道のようでしたのでカメラを変えてまた来てみます。

コンパクトカメラで狙ったシジュウカラとエナガの群は高く素早くて上手く写せませんでした。ここは鳥たちの通り道のようでしたのでカメラを変えてまた来てみます。

上越市髙田で午後1時30分ころの27,5度が最高気温。向こう数日はまずまずのお天気のようです。

ご来館の皆さま、まことに有り難うございました。

美術作品を観て気を失うことがあるらしい 夕刻の施肥 夕食。

先日のNHK-BSで「フェルメールに魅せられて“史上最大の展覧会”の舞台裏」が放映された。予告と途中からではあるが本放送を観た。その前半に主要な関係者が「かってフェルメールの作品を観て気を失った」と述べていた。

絵画作品を観て気を失う。普段耳にしないことだが、今から50年ほど前のこと、それと同じ事を言った人の話を聞いた。当時はまさか大げさな、という感想を抱いたが今回の放映の談話を聴いて、かって語られた話は本当だっのかと思い直した。

その人は東京大学出身の若い男性だった。旅行か仕事だったかでスペインに行った折りプラド美術館でゴヤの「裸のマハ」を観た瞬間、衝撃を受けて気絶した、と帰国後私の知りあいに話している。

音楽や美術には信じがたく素晴らしい作品は多い。だが鑑賞者にも感応性と言うのか上述した二人のように強く反応する人が希にいることも確かなようだ。

ただ極めて素晴らしい作品でもあまねく人を失神させる訳ではなく、倒れた人の感受性に加え作者、作品に対する深い尊崇などの個人史と、当日の体調などの複合的な側面があったのではないかと推測された。

満一ケガが無かったのかは案じられるところだった。

一方音楽と失神はかってよく聞き、ロックやグループサウンズのステージで倒れたり、若い女性客が失神するコンサートがたびたび知らされた。倒れるプレーヤーの詳細は分からないけれども、観客の失神は興奮と絶叫による過呼吸がもたらす反応のように見えていた。

確かに音楽は強い感情反応をもたらす。もしかしたら私が知らないだけで、クラシックコンサートではあまりの美しさや突然のティンパニーで、椅子に座っているため人知れず失神している人がいるかも知れない。

さて本日は昨日に続き暮れてから草花中心に施肥をした。クリスマスローズとアジサイはやや丁寧に、ホトトギスになどにはざっと行った。ホームセンターで求めた軽い用土にリン酸カリを含んだものを混ぜてくべた。来年の元気な庭を想って、もう一日、雪の前に残りの草木と芝生に遣りたい。

テレビで観た温野菜とイカの料理。

テレビで観た温野菜とイカの料理。

ご馳走様でした。

嬉しい短歌 秋の庭 田と池のコハクチョウ。

本日日曜日、午後美術館に寄り来られたお二人と一緒に作品を見てカフェでサンドイッチとサラダを食べた。

昨日のことAさんの短歌が8月の新聞に載っていたと言って、Bさんがそのコピーを持参されました。樹下美術館を詠んだ一首でした。

草一本幹一本愛深き聖地なりし樹下美術館

ああ美術館を草木の一本から愛深い聖地とまで詠んで頂き、何と御礼を申して良いやら。

開館以来長くお訪ね頂き当館を愛しておられること、良く伝わっていました。あの熱い夏、弱りの見える庭に温かな眼を向けていただき、本当に嬉しく思いました。

コピーを持ってお知らせくださったBさん、有り難うございました、とても感謝しています。

さて昨日は雨ザーザー。今日は大きな雲がありましたが時おり陽が射しました。以下はBさんに詠んで頂いたその庭です。

以下本日午後の庭です。

数日前に患者さんからコハクチョウ(以下ハクチョウ)が来ていると聞いていましたので田んぼへ行ってみました。

頸城区はほくほく線に沿った田んぼで二つのハクチョウの群に出会いました。

思った以上の数で合計100羽ほどいました。渡って来たばかりのせいでしょうか、真っ白です。雁もいましたのでこの先ハクガンの到来が待たれます。

傍らのほくほく線に上り電車がきました。

新柿線に出て東へ走ると朝日池の東側の田に200羽ほどの群がいました。

暮れ始めましたので朝日池で鳥たちのねぐら入りを待ちました。

ところが待てど暮らせど一向に鳥は降りて来ません。群は来るのですが皆通過するではありませんか。

ところが待てど暮らせど一向に鳥は降りて来ません。群は来るのですが皆通過するではありませんか。

水がすくなく枯れた蓮が多いせいで嫌われているのでしょうか。

すると隣の鵜の池から水鳥の鳴き声が聞こえてきます。

行ってみました。

すっかり暗くなっているのですがいました、いました。盛大な鳴き声とともに沢山いました。

すっかり暗くなっているのですがいました、いました。盛大な鳴き声とともに沢山いました。

おなかいっぱい食べ無事ねぐらに入った鳥たちには、眠りまでのいっとき自由で幸せな時間があるようです。

おなかいっぱい食べ無事ねぐらに入った鳥たちには、眠りまでのいっとき自由で幸せな時間があるようです。

周囲にはキツネやタヌキ、ともすればハクビシンなどプレデター(捕食者)がいるはずですが、鵜の池や朝日池なら安心なのでしょう。

私にすれば例年よりも早く、しかも沢山来ているように思いました。この先約先5ヶ月、さらに数を増やし皆でゆっくりしてもらいたいと願っています。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 新たな年が明けました。

- 今年下半期(8月以後)の皆さまのお声から一部を掲載致しました。

- 二つの話題 「ブルーカラービリオネア」とローラさんが農業。

- 遅くなってしまいほぼ鳥の写真です。

- 出てきた紛失携帯。

- 週末の上京 カーヴ・デ・ランパール 「良寛の書簡」特別展。

- ハリハリ漬け 今夕の食事。

- 荒天後の海岸 戦中生まれのさが カワラヒワの水浴び 初々しいモズ ハクガンの飛来。

- ラベンダーの雪囲い。

- 本日樹下美術館の後片付けの日 ラヴェルの名曲がポピュラーやジャズに。

- 本日2025年度の最終日。

- 今年最終日曜日,午後のひと時。

- 「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。

- 頂いた椿を挿し木してみた。

- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。

- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。

- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。

- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。

- 再度柿崎の海岸を歩いた 海のチョウゲンボウ 田んぼのマガン 低カフェイン抹茶。

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月