文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

堀口すみれ子さんの講演会。

先週末9日午後3時から堀口すみれ子さんの講演会があった。2010年が1回目、2016年が4回目だった。これまで父であり詩人、フランス文学者、文化勲章の人堀口大學のひととなりと交友、上越市や葉山町の暮らしなど、時々でテーマを変えてお話し頂いた。

このたび樹下美術館開館15周年の記念講演の申し込みをお願いすると、5回目だから何を話したらよいやらと、すみれ子さんは逡巡された。

最後の講演から6年が経っています、初めての方も大勢さんいらっしゃいます。お話は繰り返し何度でもお聴きしたいと述べ、あらためて上越時代の堀口大學のこと、交友特に齋藤三郎とのことを折りまぜ「堀口大學と上越 そして齋藤三郎」の演題でお話頂くことになった。

当日みどり鮮やかなスーツで来館されたすみれ子さん。緑いっぱいの樹下美術館の庭に溶け込みながら、姿は美しく際立つ風にお見受けした。

45人の方が来場された当日の様子。

45人の方が来場された当日の様子。

参加されたお客様が撮られたました。

これまではスライドをまじえての講演だったが、このたびは終始お話だけで進行した。静かに語られる妙高市のお母様のふる里から髙田へ。わずか1時間の講演だったが、雪国の疎開で激変する高潔な詩人の苦しい生活と心が、徐々に癒やされる様子が詩を交えながら語られた。

変えたものは上越の風土と人々の情けだったことが自然に浮かび立つ感動的な講演だった。

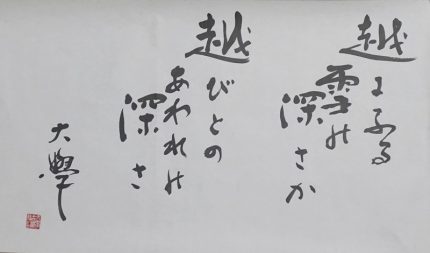

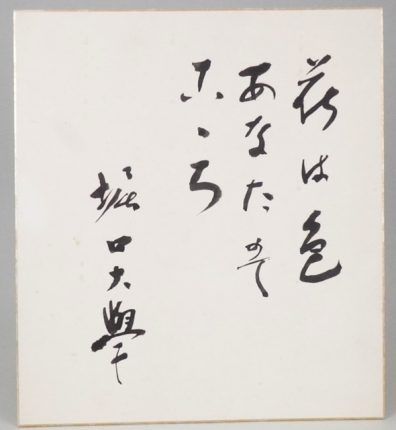

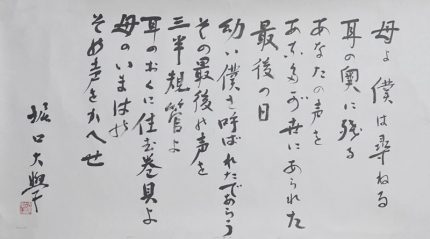

このたびすみれ子さんは以下2枚の大學先生自筆の貴重な書を持参され、私どもに与えてくださった。

母よ 僕は尋ねる 耳の奥に残る あなたの声を

母よ 僕は尋ねる 耳の奥に残る あなたの声を

あなたが世にあられた 最後の日 幼い僕を呼ばれたであろう

その最後の声を

三半規管よ 耳のおくに住む巻き貝よ 母のいまわの その声をかえせ

堀口大學 印

一番目の詩「母の声」は詩集「人間の歌」に、二番目の詩「越びとに」は詩集「月かげの虹」に初出掲載されています。

「越びとに」は講演の最後に読まれ、お身内ならではの情愛がこもり、越びとの一人としてとても感動しました。

良い人の良い話は何度でも聴いてみたいし、聴く度に新たな発見があります。

文化や芸術は単に知ることではなく「感じること」だと、このたびも知らされました。

堀口すみれ子さん、ご来場の皆さま、本当に有り難うございました。

スタッフ共々感謝致しております。

ほくほく線の夕暮れ電車 どうしても撮影と言えない その昔父母の呼び方を変えた。

夕方の空が良さそうな時は海岸かほくほく線、あるいは上下浜のホテルを写しに行く。本日はほくほく線だった。

ところで私には中々「撮影」という言葉が使えない「性」がある。

若い頃から「撮影」は映画かプロのカメラマンのようにお金をもらってする専門家の「仕事」だという観念が染みこんでいる。だからヘタでもあり、素人の自分がやっていることを「撮影」と呼べないのだ。

ならば「写真を撮る」、あるいは「写真を写す」、と言うことになるが、これは「頭痛が痛い」クラスの重複語(重言)となりダメである。

カメラの説明書やネットはもっぱら撮影と述べられているので読み聞きするのは平気だが、自分の事として使うとなると言えないから不思議だ。

思い切って「撮影」と言ってしまえば直ぐに慣れるようにも思われるが果たしてどうだろうか。

学童時代、父母のことを「とうちゃん、かあちゃん」と呼んでいた。周囲もそうだったので全く平気だった。

ところが姉が東京の私立高校へ入った夏休み、帰省するなり「おとうさん、おかあさん」に変えよう、と強く提案した。家族は戸惑い、呼び合うたびに顔を見合わせ、照れ笑いを隠せなかったが、かなり早々に慣れてしまった。

呼び名を変えた前後で父母への敬慕に変化はなく単に見た目の悪さを直しただけだったが、それで良かったと思う。果たして「撮影」はどうだろうか(どうしても変えられない気がする、、、)。

電車の何がどうと言うわけではないが、待ったり見たりしていると何となく一日の緊張をほぐせるので空が良いと来てみる。もしかしたら「子どもの時間」かなと思う。

以下は何気なく歌われる「Twilight Time」。

ジャネット サイデルの「Twilight Time」

初めて聴く歌手だが、

私が知っている曲をよく歌っているようなので

かなり古い人ではないだろうか。

この曲のようなのをよくスタンダード曲と呼んでいる。ジャズの演奏で頻繁に使われ、大昔、大橋巨泉氏がジャズの「歌」は深刻に歌うのではなく、鼻歌のように軽く歌うのが好きだ、というのを聞いた事がある。ジャネットさんはそのように歌う人のようだ。

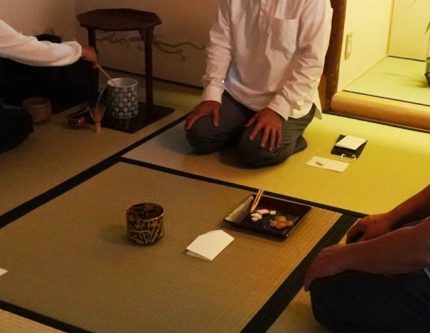

東京からの人を交えて。

東京から久し振りの方が来られた。諸事万端に造詣深く良い人づきあいをされている。

地元の相客は性格が全く異なるものの、好ましいものへ眼が利いているところ、良いお仲間を持っておられる所が共通している。

狭い世間しか無い私にはいずれも羨ましいお二人なのでご一緒は楽しかった。

昨日のお道具を出し普段着の妻がお点前をして

昨日のお道具を出し普段着の妻がお点前をして

気楽なお茶を飲んだ。

左:前田正博さん、右:鈴木秀昭さんのお茶碗。

左:前田正博さん、右:鈴木秀昭さんのお茶碗。

素晴らしくて、近いうちにバチが当たりそうな気がしてくる。

齋藤三郎の小壺を薄茶器に見立てた器。

齋藤三郎の小壺を薄茶器に見立てた器。

お茶に親しまれる人は自ずと手付きが違う。

夕刻は皆でお寿司を食べた。

美味しそうな魚を尻目に私の体は茄子、胡瓜の野菜を喜んだ。文学、映画、音楽、食べ物、青春時代、人間、、、私が知らない楽しい話を沢山聴けた良い時間だった。酒を飲まないので妻を乗せて帰ることが何となく張り合い。

齋藤三郎とゆかりの人々展 その9 深田久弥。

「齋藤三郎ゆかりの人々展」で展示されているゆかりの人々について、これまで富本憲吉から黒田辰秋まで13名の方々を紹介させて頂きました。7名の方がのこっていますが、本日は文学者、登山家深田久弥です。

深田久弥:1903年(明治36年) – 1971年(昭和46年) 石川県生まれ 文学者、登山家 68才没。

1935年(S10年)日本山岳会に入会。多くの登山を行った。1959年から足かけ5年をかけ『山と高原』に山行の掲載を100回行い、1964年新潮社から『日本百名山』を出版、翌年第16回読売文学賞を受賞。1966年隊長として4ヶ月間シルクロード踏査隊を率いる。国民に広く影響を与えた「日本百名山」の名付け親。終焉の地も登山中の山だった。

深田久弥の展示ボックス。

深田久弥の展示ボックス。

本「日本百名山」 新潮社昭和39年7月20日発行。

齋藤三郎の染め付け妙高山文皿(裏面にの妙高山の文)

深田久弥と齋藤三郎:1960年に「髙田山の会」が発足、齋藤三郎が初代会長となっている。妙高山麓の赤倉温泉に齋藤三郎が懇意にしていた「和田屋旅館」があり、深田久弥は妙高連山の登山で投宿し、齋藤と登山を共にすることがあった。

※日本百名山の基となった著書「我が愛する山々」(山と渓谷社)の火打山の章に三郎のことが書かれているそうです(齋藤尚明氏談)。本を注文しましたので到着したらご紹介させてください。

本日は予定を変更して深田久弥お一人の紹介でした。次回微生物学者・坂口謹一郎を予定しています。

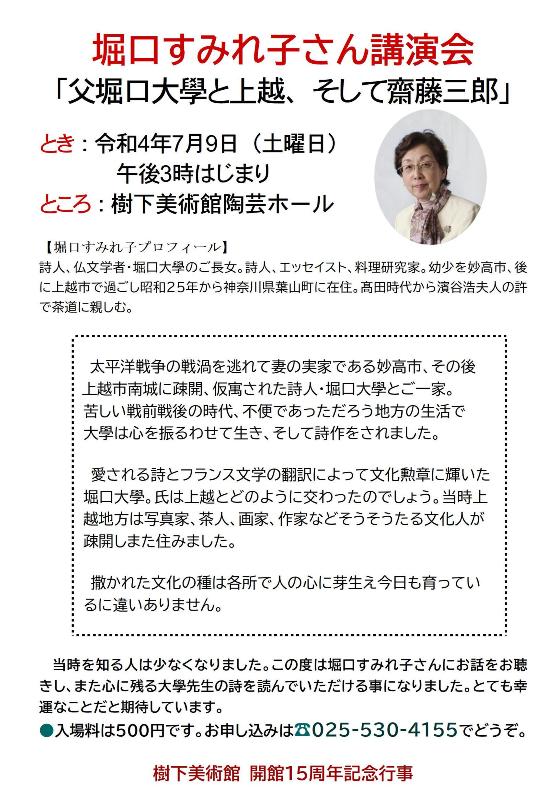

堀口すみれ子さん講演会のお知らせ。

「齋藤三郎ゆかりの人々展」が明後日6月23日から始まります。10周年では記念の小誌を発行し、式典を行いましたが、15周年は「齋藤三郎ゆかりの人々展」および「ゆかり上越主体美術協会の人々展」ほか1展をもって記念行事とすることに致しました。

本日は記念行事の一つ「父堀口大學と上越、そして齋藤三郎」の題で以下のようにご長女・堀口すみれ子さんの講演会を開催致します。

このたびは2014年以来のお話です。8年ぶりですが、皆で年を取り、再びすみれ子さんのご講演を聴くことは新たな幸せではないでしょうか。

会場が狭小のうえコロナも判然としませんので、入場者を40~50名様に予定させて頂くことになりました。どうか振るってお申し込みください。

会場が狭小のうえコロナも判然としませんので、入場者を40~50名様に予定させて頂くことになりました。どうか振るってお申し込みください。

齋藤三郎ゆかりの人々展 その8 小杉放菴、黒田辰秋(たつあき)。

小杉放菴:1881年(明治14年)12月30日栃木県生まれ 82才没。洋画家で出発し大正時代に日本画を描き始め東洋へ傾倒し東大安田講堂壁画「泉」を制作。歌人・随筆家としても高く評価され、大正時代末に未醒から放菴へ号を変える。

1932年(昭和7年)現妙高市赤倉に安明荘と名付けられた別荘を建て、昭和20年東京の家が空襲で焼失するとそこを家とし終生居住した。上越文化懇話会の発会に際し濱谷浩、堀口大学らと共に顧問となっている。

洋画日本画を問わず広く画壇や文化界に人望があり、また恵まれた体躯を活かしスポーツに優れ特にテニスは有名だった。

以下展示物の一部です。

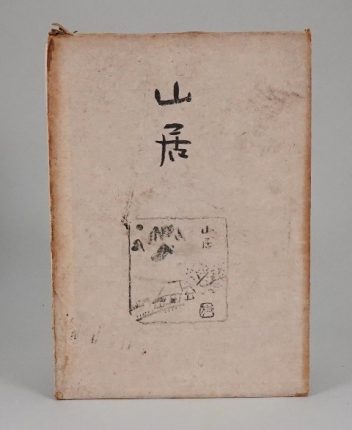

短歌と随筆の「山居」。昭和17年3月30日 中央公論社発行。

短歌と随筆の「山居」。昭和17年3月30日 中央公論社発行。

花鳥風月、戦争、内外の旅行記、確かな眼差し。

しばしば妙高連峰が取り上げられ、特に妙高山を讃えている。

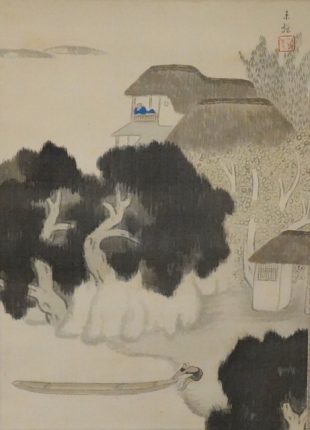

掛け軸「水閣」

掛け軸「水閣」

悠久の自然と人間が触れあう場所の安寧。

どっしりと丸みをもって自然を描いている。

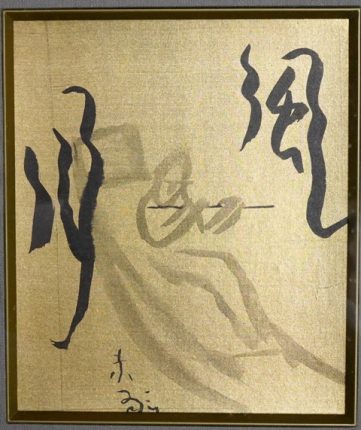

舟で笛を吹く色紙「風月」。

舟で笛を吹く色紙「風月」。

風も波も音色も、人の心も心地良く揺れる。

金の地色は月の光なのでしょう。

良寛禅師を敬愛し多く師を描いた。齋藤三郎は赤倉の放庵を訪ねて交流した。

続いて工芸の黒田辰秋です。

1904年(明治37年)9月21日京都市生まれ 77才没。漆芸および木工家。斬新なデザインと力強い作品は広く愛され、昭和45年に人間国宝に指定された。

「唐物写し替え茶器」

「唐物写し替え茶器」

齋藤三郎は1932年(昭和7年)、22才から始めた富本憲吉への師事を終えると25才からサントリーの創業者鳥井信治郎が神戸市雲雀丘(ひばりがおか)で営む壽山窯(じゅざんがま)の同人となり制作。その後28才で藤沢市鵠沼の陶房に入り活動。この時近隣で仕事をする黒田辰秋と親交した。仕事場一帯は一種文化村の趣きがあり画家・麻生三郎のアトリエも近かったという。鵠沼で応召されるまで活動し、爽やかな呉須掻き落とし草文瓶が残っている。

次回は登山文学者・深田久弥と微生物学者・坂口謹一郎です。

本日展示をお休みとして開催準備をしました。狭い場所をがらりと変えてかなり大変でした。中2日さらに準備をして23日開催初日です。少しでも皆さまに楽しんで頂ければと願っています。

齋藤三郎ゆかりの人々展 その7 會津八一。

會津八一 1881年〈明治14年〉8月1日 新潟市生まれ 84才没。歌人、書家,、美術家 秋艸道人(しゅうそうどうじん)と号した。青春時代から万葉集や良寛に親しみ、2006年早稲田大学へ進み、卒業すると現上越市板倉区の旧有恒学舎で英語教師をする。かたわら奈良の仏教美術を研究、仏への讃歌を詠み1924年(大正13年)初の歌集「南京新唱(なんきょうしんしょう)を著す。

後に早稲田大学で文学部ついで芸術学部の教授を経て晩年は新潟市で終生過ごした。奈良、仏の歌は広く愛され、書は平明さの中に心を打つ特有の味わいがあり、常に高い人気がある。

大正時代に奈良県の富本憲吉を訪ねて以来親交した。富本の許で足かけ3年学んだ齋藤三郎は満州から復員後、髙田に窯を築く昭和20年代前半から交流を始めている。昭和27年に三郎は八一から「泥裏珠光(でいりじゅこう)」の号を与えられた。

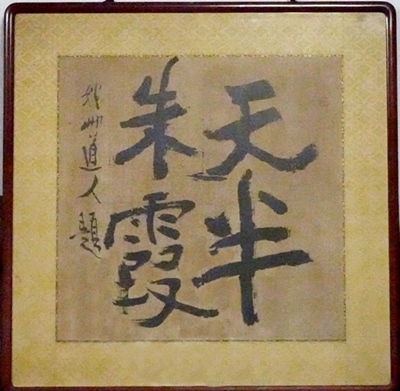

會津八一書「天半朱霞(てんぱんしゅか)」。

會津八一書「天半朱霞(てんぱんしゅか)」。

天空の半分が淡く茜に染まっている様の四文字。

湿気を含んだ朱色にかすむ空は吉兆らしい。

こまやかな気宇が漂う50×50㎝の書は壮大で素晴らしい。

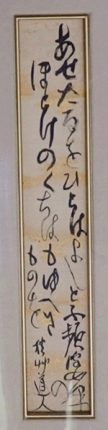

「あせたるを ひとはよしとふ びんばかの ほとけのくちは もゆべきものを」

「あせたるを ひとはよしとふ びんばかの ほとけのくちは もゆべきものを」

あせたるを、、、の短冊は優品が多いという。

色あせているから良いんだ、と人は言うけれど、もとの仏の唇は頻婆果(びんばか)の果物のように赤く燃えていたんだよ、と詠っている。

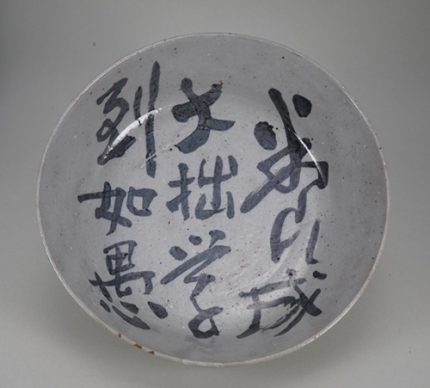

齋藤三郎の窯で焼いた八一揮毫の「養成大拙学到如愚 皿」。

齋藤三郎の窯で焼いた八一揮毫の「養成大拙学到如愚 皿」。

“大拙を養成すれば学は到りて愚の如し”

拙さを大いに心して学べば愚の如く解放された境地に到る、という意味なのか。

大愚と称した良寛への道をあらわしていると考えられる。

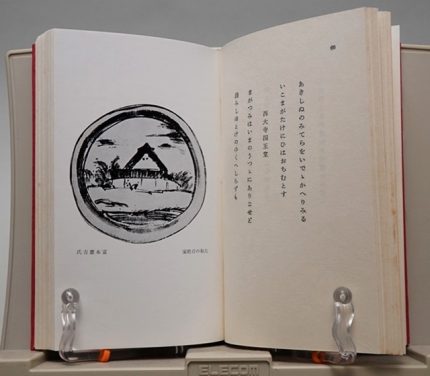

1924年(大正13年)刊行の最初の歌集「南京新唱」の復刻版

1924年(大正13年)刊行の最初の歌集「南京新唱」の復刻版

中央公論美術出版昭和39年12月1日発行。

挿絵は齋藤三郎の師、富本憲吉によるふる里の民家(「大和の百姓屋」)。

展示は以上の作品と、出来れば齋藤三郎陶房で焼き物に書き入れを行う八一の写真(濱谷浩撮影)などをボックスおよびボックス脇の有孔ボードに掛けたいと思います。

これで「齋藤三郎ゆかりの人々展」のお知らせは11人になりました。

展示は18名の予定ですので、あと小杉放菴、サントリーの人々、坂口謹一郎、黒田辰秋、小田嶽夫、深田久弥、松林桂月、の諸氏7名が残ります。次回は画家小杉放菴と木工の黒田辰秋を予定しています。

齋藤三郎ゆかりの人々展 その6 濱谷浩と朝(あさ)夫人。

本日掲載の濱谷浩と朝夫人をせっかく書きましたのに、最後に手許が狂って全て消去してしまいました。以下を日付け内掲載に向けて慌てて書き直しました。

●濱谷浩:1915年(大正4年)東京生まれ3月28日 83才没

1939年(昭和14年)に13師団の冬期演習取材で新潟県旧髙田市(現・上越市)を訪れ、民俗学研究者で髙田の人市川信次と出会う。氏の助言で旧谷浜村の桑取谷で行われている小正月行事を撮影、「農民生活の古典」として感銘を受ける。その後10年にわたり同地で撮影。民俗学では市川氏のほか和辻哲郎や渋沢榮一の孫である渋沢敬三の影響を強く受け仕事の首座となった。

1944年から高田市(現・上越市)に居住。1952年神奈川県大磯町へ転居。前後を通して「雪国」「裏日本」を発表。胸まで田につかるショッキングな富山県下の「アワラの田植え」(中央公論)は農業政策の転換を促すきっかけになっている。「裏日本」は毎日出版文化賞を受賞。一方で川端康成、小林古径、吉川英治、上村松園、小林秀雄などなど数多くの優れた人物写真を撮影し出版した。

世界をも駆けさらに視野を広げ、共通する「民」に温かな眼差しを注いだ。風土に根ざす人々への視点は海外でも高く評価され、1960年日本人として初めて国際的な写真家集団マグナム・フォトの会員となった。後年ディスコでゴーゴーガールと踊る氏のスナップには、幾多の困難を越えた真に自由な人間の骨頂が浮かび印象的。

●濱谷朝 1910年新潟市生まれ 濱谷浩夫人

縁あって髙田で江戸千家茶道の教室を開く。1946年正月、ふとしたきっかけの茶事で濱谷浩と出会い、1948年髙田に在住していた堀口大學夫妻の仲人で結婚。伝統文化を守る生活のなかで終生濱谷氏を支え、謙遜と利発の古風な人柄とともに天真爛漫さを備え、日々の生活をこまやかに愛し、また人々から愛された。

展示では著書から

・齋藤三郎陶房における濱谷氏のスナップ写真。

・「福縁随所の人々」から齋藤三郎のページ(「福縁随所の人々」 著者濱谷浩 (株)創樹社1998年4月2日発行)。

・1955年発表「アワラの田植」 現代日本写真全集 第4巻。(写真濱谷浩 自由報知新聞社 昭和39年3月25日発行)。などを展示。

・ 濱谷朝追悼写真帖「女人暦日」( 1000部のコロタイプ印刷私家版)から朝夫人の数ページを展示予定しております。

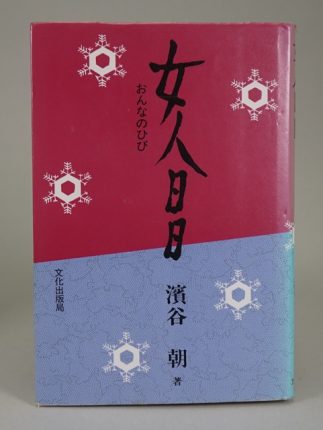

「女人日日(女のひび)」 著者濱谷朝 文化出版昭和60年11月11日発行。

「女人日日(女のひび)」 著者濱谷朝 文化出版昭和60年11月11日発行。

豊かな感性で隅々まで質素簡易に徹した生活と人生を

書き留めてある。

“人の鮮度を落とさないこと”の一言は秀逸。

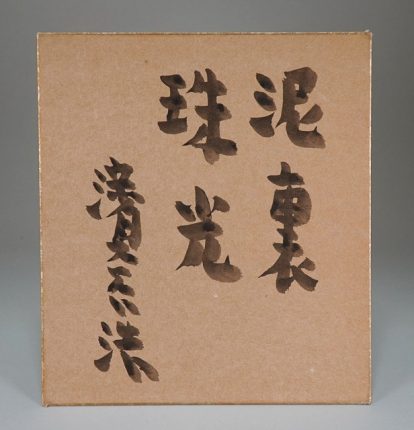

味わいある独特の書体、濱谷浩揮毫「泥裏珠光」の色紙。

味わいある独特の書体、濱谷浩揮毫「泥裏珠光」の色紙。

「泥裏珠光」は齋藤三郎が會津八一から贈られた号。

ちなみに窯の号「風船窯」は堀口大學から贈られている。

本日は前半が寒く夕方に向かって南東の風がかなり強く吹きました。夕刻、庭と芝生に撒水。春からの低温で稲の生育が遅れているそうです。

齋藤三郎ゆかりの人々展 その5 齋藤三郎窯を訪ねた俳人星野立子。

本日は濱谷浩・朝夫妻に触れる予定でしたが、朝さんの書物の写真を撮り忘れましたので俳人星野立子に致しました。

星野立子:1903年(明治36年)11月15日 生まれ 80才没 高浜虚子の次女。

立子は齋藤三郎が髙田寺町に開窯した初めのころ窯を訪ね、三郎ととも撮られた写真があります。撮影者は濱谷浩と考えられ、髙田に住んでいた濱谷氏は昭和21年、俳句誌ホトトギス600号発記念頸城俳句会で直江津を訪れた虚子、立子の二人を五智海岸で撮影していました。俳句大会は五智の光源寺で盛大に開催されましたが、齋藤三郎は寺町に窯を築く以前の時代に相当します。

直江津を訪れた親子を撮影した濱谷氏が齋藤三郎の事を話し、開窯後、立子氏が陶房を訪ねたと考えられます。また三郎が筆者の父に宛てた手紙に、鎌倉の虚子宅で焼き物窯を作る話を相談されている事、が書かれていますので、三郎は虚子とも交流したことが伺われます。

今回のゆかり展では

・齋藤三郎窯を訪ねた立子氏一行の写真。

・濱谷浩写真集「福縁随處の人びと」から五智海岸における虚子、立子のページの見開き。

・ホトトギス第600号の本。

・立子氏の短冊

をボックス内に展示したいと考えています。

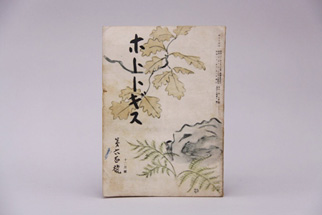

ホトトギス600号記念頸城記念句会が掲載された句誌

ホトトギス発行所 昭和21年12月1日発行

展示する立子の短冊は 灰皿に茶托に桜餅の皮 立子 です。

私はこの句が好きです。

齋藤三郎ゆかりの人々展 その4 堀口大學と長女すみれ子さん。

「齋藤三郎ゆかりの人々展」の紹介がその4まで来た。

本日は詩人でフランス文学者堀口大學の番になった。齋藤三郎の師である富本憲吉、近藤悠三からはじまり、これまで6名の士に触れさせて頂いた。そのうち三人が文化勲章の受章者、あるいはそれに比肩する日本を代表する人々であり、知るほどに皆さまは大きく高くなるばかりで身が縮む思いを禁じ得ない。

さらに、そのような人々と関係し、当地の交流では「かすがい」にも似た働きを負った齋藤三郎の器量と、上越という風土の懐の深さにあらためて驚きを禁じ得ない。

●堀口大學 1892年(明治25年)東京市生まれ新潟県長岡市育ち 89才没。

有能で文芸の理解もあった外交官を父に持ち、幼くして母を亡くし、祖母のもと長岡市で育った。短歌に親しんだ青春時代は与謝野鉄幹、晶子を師とし、佐藤春夫を友(終生の友)とした。慶応大学の在学中に父の任地であるメキシコに渡り、以後ベルギー、スペイン、スイス、フランスなど多くの国々を巡る中でマリー・ローランサンやジャン・コクトーの知己を得、フランス文学への造詣を深めた。外遊中に一時帰国すると最初の詩集『月光とピエロ』を著している。

14年間の海外生活を終えて帰国。同年ベルレーヌ、ボードレーヌ、アポリネール、コクトーなど66人、340篇を集めた詩集「月下の一群」を発表、文壇に多大な影響を与えた。生涯で300にも及ぶ著作を発表し、後年は歌会始の召人にも選ばれ1979年(昭和54年)に文化勲章を受章。

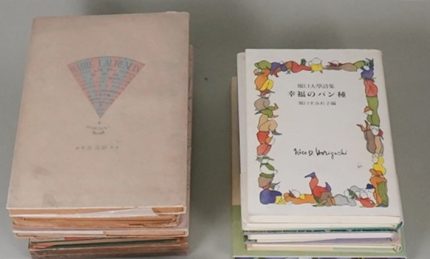

上段左・妙高市、上越市時代の詩集「雪国にて」「甘い囁き」「人間の歌」など。

上段左・妙高市、上越市時代の詩集「雪国にて」「甘い囁き」「人間の歌」など。

上段右「幸福のパン種」「虹の館」「水辺の庭」など長女堀口すみれ子さんの著書。

手前写真左・髙田に於ける堀口大學ご家族、右・齋藤三郎窯に於ける先生。

写真は「虹消えず 又」 堀口大學先生三周忌追慕写真帖の見開き。

(1983年3月15日私家版 撮影・発行濱谷浩)

堀口大學の妻マサノは現妙高市出身。昭和19年一家は妙高市に疎開。21年髙田南城町に移り、25年に葉山町へ転居するまで足かけ7年を上越で暮らした。

●長女堀口すみれ子さんは昭和20年生まれの詩人、エッセイスト、料理家。髙田で幼少を過ごし濱谷浩夫人朝さんの寸雪庵で茶の稽古をされている。爽やかな著作の行間には風や水の音が聞こえるのを覚える。

●来たる7月9日土曜日、午後3時から堀口すみれ子さんの講演会「父堀口大學と上越そして齋藤三郎」を催します。これで樹下美術館4回目になるすみれ子さんのお話、前回は2014年でした。涼やかな声で語られるお話をどうかお聴き下さい。

●講演会お申し込みは 電話025-530-4155(良い午後)でお願い致します(入場料お一人500円です)。

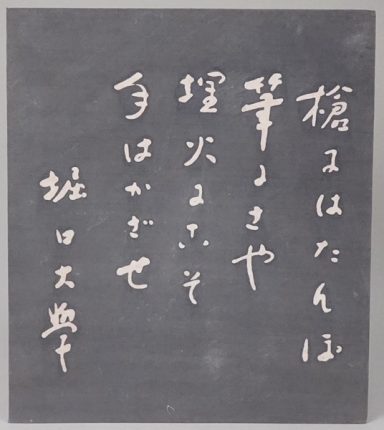

鼠地に蝋の筆で書き抜いた色紙。

鼠地に蝋の筆で書き抜いた色紙。

「槍にはたんぽ 筆にさや 埋み火にこそ 手はかざせ」

「埋火(うずみび)にこそ手はかざせ」とは何と良い言葉なのだろう。

自身を維持するには過去歴史に触れてみなさいと言う意味

ではないか、と思う。

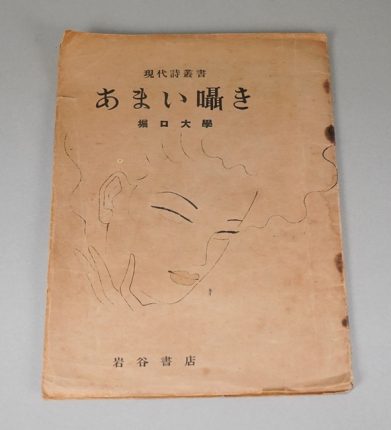

詩集「甘い囁き」 昭和22年5月10日 岩谷書店発行

詩集「甘い囁き」 昭和22年5月10日 岩谷書店発行

表紙・装丁は東郷青児で戦争直後の貧しい時代、

芸術家たちは仕事を分け合って生活してたことが伺われる。

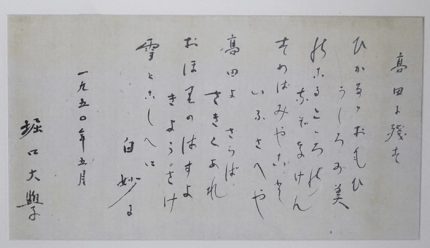

1950年髙田を去るに当たって残した詩「髙田に残す」。以下読み下し。

1950年髙田を去るに当たって残した詩「髙田に残す」。以下読み下し。

ひかるゝおもひうしろがみ

のこるこヽろの なぞなけん

すめばみやこと いふさへや

高田よさらばさきくあれ

おほりのはすよ きようさけ

雪とこしへに白妙に

1980年、有志によって髙田城址公園にこの詩文を刻んだ詩碑が建てられました。

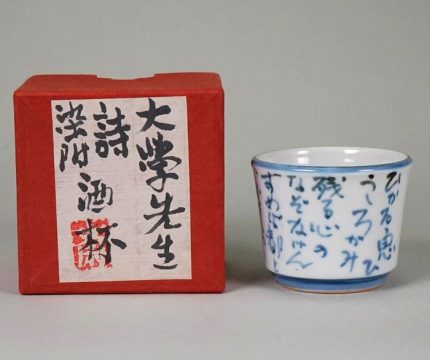

詩碑建立を記念して齋藤三郎は詩文が書かれた染め付けの

詩碑建立を記念して齋藤三郎は詩文が書かれた染め付けの

酒盃を焼き建立協力者に配りました。

次回はマグナムフォト写真家濱谷浩と朝夫人です。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

- 突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。

- 秋はちゃんと来ている 土曜日のお茶会 残念なドジャース。

- 保育園の健診 ポワロのハローウイン 「チキンハンド」というプレー。

- 和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。

- ドジャース佐々木朗希選手の復調 ポストシーズンのディヴィジョンシリーズはフィリーズ戦。

- 激しい雨、めまぐるしい空 今年はどんな晩秋か。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月