明け暮れ 我が家 お出かけ

近藤悠三、齋藤三郎子弟の石榴(ざくろ) 父の石榴の絵 父の引き出しと子供の私。

現在樹下美術館の陶芸室は、齋藤三郎(陶齋)の「石榴(ざくろ)と秋草」です。

向かって左半分を石榴、右半分を秋草に大まかにわけて展示しています。

展示の最後に参考作品として、齋藤三郎の最初の師、京都の近藤悠三作、石榴の角皿と湯飲みを飾りました。染め付け(呉須の顔料による青色作品)ですが、発色が良く、リズミカルな筆運びに見応えがあります。

一方陶齋のざくろ作品を見ますと、以下師の作風ととても良く似ています。

右の二つの湯飲みが齋藤作品。

右の二つの湯飲みが齋藤作品。

軟らかに手首を使ってリズム良く描いています。

もう2点齋藤作品を見てみます。

鼠志野石榴文角皿(ねずみしの ざくろもんかくざら)。21,5×12,2㎝。

鼠志野石榴文角皿(ねずみしの ざくろもんかくざら)。21,5×12,2㎝。

鼠色の志野うわぐすりが掛けられた角皿。

やはり石榴は師に良く似ています。7枚展示しています。

赤絵掻き落とし石榴文(ざくろもん)壺。入ってすぐ正面にあります。

赤絵掻き落とし石榴文(ざくろもん)壺。入ってすぐ正面にあります。

昭和24年の展示会で父が初めて求めた齋藤三郎作品です。

居あわせた人の話によると、皆でこれは良いと話していたら、最後に現れた父が、手に取るとあれよあれよという間に持って帰ってしまった、そうです。

父が描いた上掲の石榴壺の油絵(写真の裏側を描いています)です。

父が描いた上掲の石榴壺の油絵(写真の裏側を描いています)です。

見ていると幸福感が滲み、父亡きあと額を作って入れました。

申し分けありません、父について少し触れさせてください。

明治39年生まれの父は厳格な開業医。猛威を振るった結核医療に取り組み、ベートーベンとシューベルト(主に歌曲)を愛し、齋藤三郎の大ファン。テニスの町柿崎のコートに通い、後にゴルフに転じ、庭では葡萄と薔薇づくりを一生懸命やっていました。

昭和30年代に巨峰が出来るようになると、収穫時期に同業者に配っては喜んでいました。

寡黙で気むずかしい父でしたが、たまに見せる笑顔はまことに甘く印象的でした。

以下は私と父とのことで少々変わった話です。

子供時代の私は父の引き出しが大好きでした。留守を見計らっては開け、万年筆や眼鏡、あるいは懐中時計を分解などしていじりました。たいてい悪戯の痕跡を残してしまい、ひどく叱られましたが、それでもまた続けたのです。

万年筆をいじった挙げ句、ペン先が割れて字が書けなくなったり、分解した時計が元に戻らなくなったりもしました。

ほかに窓際にあった試験管とマッチやアルコールランプを用いてコルク栓を飛ばして遊び、しばしば器具を壊しました。2年くらいは続いたでしょうか、全く落ち着かないひどい子供でした。

叱る父は怖かったですが、殴られることはなく、もしかしたら、舌打ちしながらゲームでもするように、私の相手をしていたのでしょうか。それなら本当に嬉しいのですが、さすがにあり得ませんね。

さて最後にもう一度近藤・齋藤子弟のざくろです。

学ぶは「まねぶ」と言われるように「真似る」のが仕事のようです。近藤悠三に酷似する齋藤三郎の石榴(ざくろ)から、熱心な修業ぶりが伝わります。どうかお暇を見て両者の作品をご覧ください。

上掲しました館内の作品写真はホワイトバランスが上手く行かず、赤味をおびてしまいました。

降ったり止んだりの日、県内各方面からお客様 目刺し定食。

午後の驟雨時。

午後の驟雨時。

午後半ばから繰り返し雨が降りました。

樹下美術館のごく一部で良寛ブームになっています。きっかけを作られた方はとても熱心で敏捷、丁寧な人。

午後ご一緒し楽しく盛り上がりました。

また本日新潟市、長岡市、十日町市、妙高市など各方面からお客様がお見えになり、忙しかった模様。

過日当館のことが掲載されたキャレルをご覧になったとお聞きし、皆様には口々に、また来ますと仰て頂いたということ、とても張り合いです。

以下は、なんとか続けている夕食の目刺し野菜炒め食。

今夕の目刺しはうるめ鰯の名で売られていたという。しっぽと背が特に美味しい。

今夕の目刺しはうるめ鰯の名で売られていたという。しっぽと背が特に美味しい。

店によって違う名で出るらしい。

頂き物などが加わったり、妻の手前で丼ものやソーメンに変わったりしています。

体重は計っていませんが、腰回りが少し楽になっているようです。

涼しかった赤倉。

去る週末、赤倉観光ホテルで一泊してきました。

高速道路を使い、家から一時間少々。新しくなって初めてのホテル。標高1000メートルは涼しく、熱い温泉にもつかり、リフレッシュしてきました。

「玄米・目刺し+野菜炒め」の夕食を続けながら。

去る8月14日から始めた「玄米・目刺し+野菜炒め」の夕食が形を変えながら、基本続いている。

形を変えながら、とは主食がソーメンになったり、他の雑穀になったり、昨日は個人が手打ちしたラーメンだった。

原則、胃に優しくカロリー少なければ、少々形が変わるのは構わない。

また胃への負担が強そうな副食は、歯は比較的良い方なので、しっかり噛むことを心がけたい。

ただ今後も基本「玄米・目刺し+野菜炒め」食にこだわろうと思う。

(目刺しの代わりにししゃもの日があるかもしれない)

玄米を食べ始めたことで、ある方から〝玄米は胚芽を通して農薬が移行していることが考えられる〟と助言を頂いた。

確かに、なるほど、である。

そこで有機米や無農薬米の玄米を検索すると、ぞろぞろ出てきた。

産地、銘柄、色々あったが、価格は結構高い。

高かろう良かろうという期待を入れつつ、私たちは量が少ないので、調べたり聞いたり、楽しみながら選んでみたい。

夏のゴルフで1,5リットルの水分補給 年と共にシンプルな食事。

本日午前7:25スタートでゴルフをした。

場所は車ですぐの米山水源ゴルフ場。スタート時間が早いため涼しく、10時過ぎには半分回ってしまった。

美術館の庭を手伝ってくれる男性スタッフと二人のラウンド。まだ上手くなりたいので熱心に回った。

最高気温が35度近くはあった日、結局水やスポーツドリンクを1,5リットル飲み、それでも足りないと感じた。

時折吹く風が額を冷やし、本当に気持ち良かった。

さて突然何か言い出して妻を困らせるが、数日前「夕食のご飯は玄米、おかずはメザシと野菜炒めにして」とお願いした。

昨日からそのようになり、今夕2日目の食卓は以下のようだった。

私の昼間の食事は朝昼兼用でヨーグルトと果物にビスケット数枚を食べるだけ。

その分夕食はかなりヘビーになっていた。ほかに、夏場、果物を頂くことが増えているので、どこかで調節しなければと思っていたのを実行させてもらった。

年取るに従い、食事は増えるよりも、減ることで体が喜ぶのを自覚する。

何時まで続くか分からないこの食事は、まだ減らすことはあっても増やすことは無いように思われる。

そしてこの食事を食べられる事に感謝して行きたい。

本日ふと気がついた。

目刺し、野菜炒め、漬け物、味噌汁、、、これは学生時代、食堂や家で毎日のように食べた献立ではないのか、と。

器官の能力が低下する老人の体は、多すぎる種類と量の食事処理は明らかに限界を生じる。

そもそも我々の体は、なんでも受け付けるほど強靱ではない。

今後の健康維持には、残存機能を長続きさせること、その一点に絞られる。

浮いた能力で、出来れば続けなければならない仕事や、趣味を維持できれば、と願っているところです。

信州でゴルフ 大人でも何か言ってみたくなる月。

本日は少々遠距離だが、信州は飯縄高原でゴルフをしてきた。

54-54は調子の良し悪しではなく、年と実力通りのスコアであり、楽しく回ってきた。

帰路の黒姫山。

帰路の黒姫山。

梅雨が開けたからと言って、すぐに顕わにならないところが奥ゆかしい。

今夕の頸城野の月。月齢12,8ということで、満月まであと二日らしい。

長くご無沙汰していた月をみることができるようになった。

♪お月様いくつ 十三七つ まだ年あ若い♪

「銀の匙」で子供達が歌う歌だが、私も子供の頃に姉の真似して歌ったように思う。

板原白秋によれば、この歌は形を変えて各地で歌われ、東京では、

お月さまいくつ。

十三七つ。

まだ年や若いな。

あの子を産んで、

この子を産んで、

だアれに抱かしよ。

お万に抱かしよ。

と歌った後、お万が油を買いに行ってこぼし、それを犬が舐め、犬は太鼓の皮に張られ、どんどこどんと鳴らされている、とある。

同じ節で越後のものとされるものは短くて、以下のように歌われる。

♪ののさまどつち。

いばらのかげで、

ねんねを抱いて、

花つんでござれ♪

ちょっと気の毒な感じ。

本日出かけた信州では、

♪お月様。

観音堂下りて、

飯上がれ。

飯はいやいや。

あんもなら三つくりよ♪

食べ物をからめて歌われたらしい。

各地では、服、食べ物、色、お金、願い事など、さまざまに問いかけ、歌っている。

確かに丸くなったり、細くなったり、赤くなったり黄色になったり、雲に隠れたり現れたり、昼にも出る月。

そのうえいつも黙っている。

月を見ると、大人でも何か言ってみたくなる。

母の出身地の川がテレビに映った 雨降りの昼。

本日も雨が降り続く。

人間ならば息切れするところだが、雨はいっとき休んではまた降るを繰り返している。

洪水が頻発している九州の雨は残酷なほどで、昨日は母の出身地である佐賀県鹿島市の映像がテレビに出た。

母の昔話に出てきた川が氾濫しそうだった。

母はよくこの川で泳いだという。

ある日泳いで帰ると、いつもは穏やかな母が烈火の如く怒り、お前の背中に石をくくって沈める、と言ったという。

子ども時代ならまだしも、もう娘になるのだからはしたない、ということだったらしい。

近隣の水田。

近隣の水田。

雨を降り残した雲がもやもやと米山にけむっている。

本日昼のいっとき美術館はお客様で賑わっていた。多くの人がカフェを使われるが、今年は特に初めての方々が熱心に展示をご覧になり有り難い。

私がいた時に、俳句の皆様が寄ってくださり、庭を見ながら発句をされていた。

また車椅子でご老人をお連れした女性の静かな甲斐甲斐しさは印象的だった。

あるご夫婦は毎年結婚記念日に当館を尋ねてお茶を飲み、玄関で記念写真を撮ると仰った。例年スタッフがシャッターを押すらしいのだが、今年は私が押させてもらった。

持ち寄り食事会の後と仰る四人の女性は、カフェがいっぱいで陶芸室のテーブルにすわって頂いた。陶齋の作品に囲まれ、ここもいいですね、と仰った。

雨降るお昼のひととき、皆様有り難うございました。

ケータイメール・ライン無経験者の4枚目の机上メモが始まる。

私は一応スマホを持っている。

しかし汎用出来ず電話メインで、時々ほくほく線の時刻表を見るか、外出で地図を見る程度しか使わない(使えない)。

その上恥ずかしながら一度もケータイやスマホでメールというものを打ったり貰ったことがない。パソコンのEメールは使うが、まず仕事か買い物関連に限定される。

小さな道具のひらがな入力が苦手なのが原因といえば原因。ほかにアナログ頭なのと、親密な人間関係を有さないこと、あまり暇がないことなどで、電話以外ほとんどスマホをいじらないし、メールもラインも過去現在皆無なのである。

それでも生きているので、良い悪いの問題ではなさそうだ。年のせいかなと思ってみるが長年のことなので何とも言えない。

一方、ニュースを見たりブログを書いたり、写真を扱ったり、調べ物や品物を探すなど、パソコンには頻繁に接する。

それで問題なしと諦めてはいるが、目の前の人が、あっちょっと待って、とスマホを取り出したり、即座に検索したりするのを見ると少々羨ましく写る。

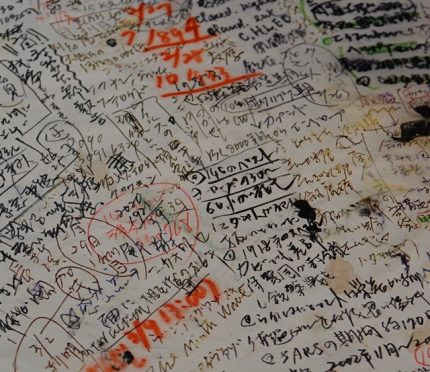

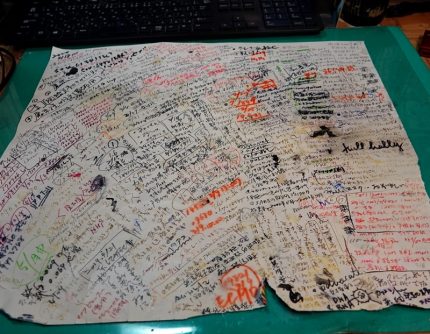

話変わってそのアナログ者(もの)の骨頂、机上の一枚メモです。

PCのキーボードの手前に広げて使っています。

昨年8月から始まった大きな一枚メモが3枚目を終了、本日新しいのを敷いた。

仕事用、ブログ用、学習、予定などに手書きで使う。

今回終わったのは今年2月18日に替えたもので、4ヶ月半使ったことになった。

※手帖は医師会の仕事をしている時に必携でしたが、止めると使わなくなりました。

このたび終了した縦39センチ横42センチの紙はカレンダーの裏。

このたび終了した縦39センチ横42センチの紙はカレンダーの裏。

角などはボロボロになってくる。

2月18日のブログに「新型コロナの件が好転するような断片が現れることを期待している」と記している。

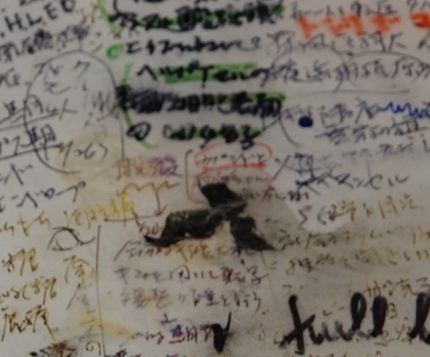

近づいて撮ってみました。

ボールペンの記載の上にマーカーなどを使って更に書いている。

ボールペンの記載の上にマーカーなどを使って更に書いている。

新型コロナウイルスに関連したメモが多くみられる。

コロナの事情が好転したとは言えず残念。

本日4枚目となる紙を敷きました。

取り替えると、明日へのささやかな希望を感じます。

取り替えると、明日へのささやかな希望を感じます。

便利と言っていますが、結局横着が正解なのでしょう。

さて、スマホ苦手、いろは入力苦手でしたが、検索だけでも出来ればと考え、昨日就寝前のベッドで、スマホを手に例文を打つ練習をしました。

はたして少しは使うようになるでしょうか。

何十年ぶりに一人で午後のゴルフをした。

日中ずっと曇り空だったお天気は夕刻からポツリポツリと始まり、間もなく本降りなった。

カラ梅雨気味の空が続いたので恵みの雨である。

そんな日の午後のお天気は曇り空。仕事休みだったので近くのゴルフ場に電話をして、一人で半ラウンド出来るか尋ねてみた。すぐにでも出来ます、と言う返事で1時30分からスタートさせてもらった。

午後のハーフを一人で回るのは何十年ぶりであり、こんな贅沢をしてもいいものか、と少々気が引けた。

薄暮料金という設定があり、ビジターで4650円は昔よりも随分安くなっていた。およそ1時間半、広い場所で気兼ねなく過ごせたのは幸運だった。

仕事場から10分も掛からずに着いてしまう米山水源ゴルフ場。運営会社に変遷はあったが、50年以上前の開業当初から長く親しんだ。

ここにゴルフ場ができると、それまでテニスをしていた父やその友人たちは一斉にゴルフを始めた。今みな故人になったが、熱中振りは大変なものだった。

ただ今23時を過ぎた。

雨は力強い音を立てて降っている。森羅万象、この先の豪雨に洪水、さらに先の酷暑についてはどうか手加減をしてもらいたい。ましてコロナに於いておや。

こどもの日は胎内市の村松浜へ。

去る連休の5月5日こどもの日は、午後遅く夕刻の胎内市の村松浜を目指した。

これまで三度同地を訪ねた。いずれも海水浴シーズンを外していたためか広い海岸に人気は無かった。

あそこなら大丈夫ということで、夕焼けを期待して妻とともに向かった。

思ったような夕焼けにならずに暮れた。

思ったような夕焼けにならずに暮れた。

風があって写真を撮っていると手かかじかむほど冷たくなった。

砂浜の小さな駐車場の車中でお弁当を食べてお茶を飲んだ。

この先もっと年取ったら、こんな風にのんびり旅するのも良いかな、と思った。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。

- 頂いた椿を挿し木してみた。

- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。

- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。

- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。

- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。

- 再度柿崎の海岸を歩いた 海のチョウゲンボウ 田んぼのマガン 低カフェイン抹茶。

- 暖かな日の朝日池、のんびり過ごす水鳥たち。

- 美味しいイチジクお菓子など、大潟区のマルト歌代商店は特別。

- 樹下美術館の紅葉 再度の木村茶道美術館 唐椿(からつばき)という花。

- 週末の種々。

- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。

- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。

- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。

- 昨日レコード、今日白鳥。

- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月