明け暮れ 我が家 お出かけ

台風19号のこと 丁度良いのは奇跡の連続?

19号台風では診療所住宅部分のガラスが一枚破損した程度で済んだ。樹木の状態や戸外の散乱状況から。、周囲ではむしろ冬期の季節風の方がひどい場合がある印象を受けた。

前回ノートの記載で、800㎜を越える雨が降った箱根が心配だった。やはり芦ノ湖の氾濫ほか各所で深刻な土砂災害があった模様だった。

箱根芦ノ湖の様子。溢水する海賊船の桟橋(10/13NHK NEWS WEBから)。

箱根芦ノ湖の様子。溢水する海賊船の桟橋(10/13NHK NEWS WEBから)。

このたび親しみ深い隣の長野県における上田市、千曲市、長野市、小布施町、須坂市、中野市など、千曲川を主とした水害は想像を超えていた。

隣県だけあって当地も直接間接的に影響を受けるはず。宅地やリンゴ畑の惨状は痛ましく、新幹線センターの車輌水没などもにわかに信じがたかった。

水没する車輌群はまるで合成写真のようだった(10/13日経新聞ウエブサイトから)。

水没する車輌群はまるで合成写真のようだった(10/13日経新聞ウエブサイトから)。

12日夜、上越市における関川に一時危険が迫ったと報じられ心配した。

「金(かね)の雨」とは農家の方から聞いた言葉で、日照りを救う雨を指している。しかしその雨も一線を越えれば途方もない災禍に繋がってくる。

考えてみれば「ちょうど良い」などという日常は一種奇跡の連続みたいなもので、生活とは、致命的な危うさと紙一重のものかもしれない。

肝を冷やした台風19号。

先週に続く台風19号の一日目。

昼前から風が吹き始め、美術館を閉めようとしたところ、スタッフから午後1時にお二人の予約があると聞いた。まさかと思ったが閉めましょうと話していた時に、そのお二人がお見えになった。

一時間だけで、とお話しして入って頂いた。展示をご覧になりカフェに座られた。まだそれほど荒れていない時間に無事お帰りになりほっとした。

その後風が心配なため海に近い診療所で過ごすことにした。台風情報を伝えるテレビは点けたまま過ごした。ところが17 時15分頃に突然まさかの停電。まだ本体が伊豆半島に上陸した時刻だったので慌てた。

テレビがないと如何にも不便、以後電池切れに備えて、そーっとスマホを覗く程度で利用にした。

テレビがないと如何にも不便、以後電池切れに備えて、そーっとスマホを覗く程度で利用にした。

灯りは寝て待てと思い、横になっていると1時間ほどでぱっと点いた。

停電の中、こわごわ食を摂る覚悟していたが、有り難くも電灯のもとで食べることになった。

ある種非常食。

ある種非常食。

念のため用意したガスボンベを使い、弟の豚肉で豆乳鍋になった。

念のため用意したガスボンベを使い、弟の豚肉で豆乳鍋になった。

一日中ひやひやして過ごしたせいかお腹が空いていた。

ほっとして食後にお抹茶も服した。

ほっとして食後にお抹茶も服した。

お菓子は、一昨日東京からお見えになったお客様から頂戴したお干菓子をお伴にした。

茶碗は抹茶茶碗風ですが、ネットで買った4300円の洋食器。

今の所無事だが、色々考えさせられた。

危ないから外出は絶対しないで、と終日伝えたテレビ。一つの規範であろう、最近は「ただいま安全な室内から中継しています」と、ガラス越しに外の状況を伝える局が時々見られ、安全で良いことだと思った。

ところが遅くなるにつれて現場中継が多くなる。

危ないから絶対に近づかないで、と伝えながら危険地域に近づく報道。これでは折角の規範が薄れる。

各地の河川整備局には流域を監視するシステムが映像とともに整えられているという。当該の詳細情報の方が特定カ所の映像よりも遙かに現実的ではないか、と思った。

もう一つ、当地で絶え間なく防災無線スピーカーによる放送が行われた。台風に備えて窓は締め切られ、風がゴーゴーと鳴っているため、それが何を伝えているのかさっぱり分からない。重大なことを聞き漏らしてはと思い、しばしば窓を少し開けて耳を傾けたが、よく聞き取れない。担当部署は大変だと思うが、一方スマホで緊急エリア情報が流れる。このことで上手い方法は無いものだろうか。

ダムの緊急放流はまことに危険。近時、台風情報は少なくとも一週間前には十分な精度に達しているはず。予め一定の放流を続けることによって緊急放流を避けることが出来ないものかと、まことに疑問に思った。

いずれにしても未曾有の台風のこと、一夜明けた明日は本日接しなかった深刻な状況を知るに違いなく、恐ろしい。

特に700㎜を越えたという箱根の河川や土砂災害が気になる。

柿崎海岸 落ち着かない夕暮れ。

疲れが溜まっていたせいか、昼まで寝た。

起きてから用意されていた果物とサンドウィッチを食べ、テレビでワールドカップNZL-NAMと日本女子ゴルフ選手権の放映を行ったり来たりして観た。

ラグビーは開始直後だけ互角に見えたナミビアだったがニュージーランドには全く歯が立たなかった。ゴルフは期待された渋野選手が伸びず、畑岡選手が追いすがる選手たちを次々に追い払って優勝した。いずれも格の違いを見せつけられた試合で、さすがと言うほかない。

曇り空の午後遅く柿崎海岸を歩いた。

海は程よく荒れて雲も良かったのでカメラを向けながら1時間半ほど歩いた。

日が沈んだ後も白い波を眺めながら歩いた。

その昔、かって勤め人だった80才半ばの男性が徘徊された。夕方近くになるとそわそわし始め、奥さんの制止を振り切って出るようになった。向かうのは母親の実家だったという。

人によって、かって場所を変えて家を新築し、老後に前の家を探すように徘徊される人がいる。この男性の住まいにもそのような経緯があったが、向かったのは母の実家。

早く父を亡くした男性にとって、幼少に連れられて訪ねたその家こそ、温かく安心な場所だったのか。そこで見た母の笑顔や上機嫌な振る舞いが幼い脳裡に焼き付けられていたのもしれない。

私はよく柿崎海岸を歩く。海岸はちゃんとした砂浜が残り、波や雲を見たりシーグラスを見つける楽しみがある。ほかに、行く手でチチチと鳴く千鳥に会えるかもという期待もある。

これまで何度か書いたように、ある時から柿崎の千鳥を母の生まれ変わりかなと思うようになった。

近付くと千鳥は一斉に海へと飛び立つ。

母の生まれ変わりならば、一羽くらい待ってくれてもよさそうなものだが、みな飛ぶ。

海に出た後の素早く無心な飛翔をみるにつけ、ああ本当に鳥になってしまったんだ、としみじみする。

実は拙母の実家は徘徊が叶わぬ佐賀県だ。

柿崎行きは母を慕う徘徊の始まりなのかと、ドキッとすることがある。

ところでおよそ夕方にそわそわするのは、認知症の症状の一つで、夕暮れ症候群などと呼ばれる。

夕方とは、家に居てもどこかへ帰りたくなる時間らしい。

これは幼少や後年の習慣の記憶が導いているのではと考えられる。

特に幼少の温かな夕餉(ゆうげ)は懐かしくも遠い幸福の時間である。外で遊び呆け、日暮れて母の「ご飯よー」と呼ぶ声にまっしぐらに家に帰ったことなどは、年配者に共通の体験ではなかろうか。

一般に後年、仕事帰りにママやお母さんと呼ばれる人がいる店に寄りたくなるのも、どこかで母が誘っているのかもしれない。

話変わって、かって夕方になると風呂敷包みを抱えて長時間歩き回るおばあさんがいた。この方は商売の集金のつもりで出歩くらしいと聞いた。

だが落ち着かないのは夕方ばかりではない。

真面目なサラリーマンだった男性が老後の朝、突然勤めに行かねば、とカバンを抱えて出ようとするようになった、

困った奥さんが「あなた、後進に道を譲るのも大事ではないですか」と言って諭したが聞いて貰えなかったと仰った。

集金のおばあさんは数年歩かれ、おじいさんの出勤は比較的短期間で終わった。

人生は夕方に限らず朝もまた落ちつかない。

そそっかしく一日中落ち着かない私は朝な夕なに徘徊するようになるのだろうか。

今年の庭の萩 立派な後輩の方々と食事 有り難い連休。

今年は例年以上に家の萩が元気だ。

手前味噌は否めないが、枝の茂りも花のつきも見応えがある。

この盛況は一体どうしたものか、いずれにしても喜ばせてもらっている。

一休みをしていた庭に間もなくリンドウとホトトギスが咲くことでしょう。

昨夕は高等学校の後輩の方々と食事をご一緒して、二次会にまでお邪魔した。

皆さんはとても立派な方で、久し振りにカラオケも参加させてもらい楽しい夕べを過ごした。

連休ということで身体は休まるので本当にありがたい。接近中の台風はどんな風に振る舞うのだろう。

周辺の秋 弟と。

周辺の水田は色づき、辺りで秋が進んでいる。

2017大洞原で初めて見た鳥追いのカイトが近隣で盛んに活躍している。

2017大洞原で初めて見た鳥追いのカイトが近隣で盛んに活躍している。

大風11号以後、程よい雨に恵まれ、素人の私がみても豊作の予感。

大風11号以後、程よい雨に恵まれ、素人の私がみても豊作の予感。

樹下美術館の前庭にある3本のアオハダの実が色づいている。

樹下美術館の前庭にある3本のアオハダの実が色づいている。

赤く可憐な実だが、鳥が食べるのを見た事がない。

赤く可憐な実だが、鳥が食べるのを見た事がない。

一昨日宮城県から豚飼いの弟が来た。家ご飯の所望があり妻が腕を振るった。

弟の豚肉は絶品だが、あえて当夜は牛。

弟の豚肉は絶品だが、あえて当夜は牛。

スタッフのご主人の菜園から届いた野菜。

スタッフのご主人の菜園から届いた野菜。

茄子は小さい時期の収穫が流儀という。確かに美味しかった。

牧区のご飯にタラコの麹づけ。縁者が届けて下さる牧区のお米は大変美味しい。新米の時期を迎えても前年のお米はまだ香り高く膨らむ。水が良いのと、天日干しが効いているからと聞いたことがある。

牧区のご飯にタラコの麹づけ。縁者が届けて下さる牧区のお米は大変美味しい。新米の時期を迎えても前年のお米はまだ香り高く膨らむ。水が良いのと、天日干しが効いているからと聞いたことがある。

若き日に韓国、スペイン、イタリアを訪ね、あるいは生活をしたわずか一才違いの弟。いつものように国と風土、風土と自然そして営み、さらに文化のことなどを話した。何故、何故を問うて生きてきた弟には体を大切にして貰いたい(話をしていると、どっちが兄だか分からなくなる瞬間がある、、、)。

雨が続きそう 便利な机上の白紙メモ。

三日前の台風は雨を運び、庭は一息ついた。

だが畑をしている方達は口を揃えてこれでは足りない、と仰った。そうこうしているうち、本日午後からかなりしっかり降った。

向こう一週間の予報はほとんどの日に雨マークが付き、急に様子が変わった。これで焼けた庭の草木は助かり、長時間を要した撒水もしないで済む。

午後在宅回りで見た水溜まりの波紋。

午後在宅回りで見た水溜まりの波紋。

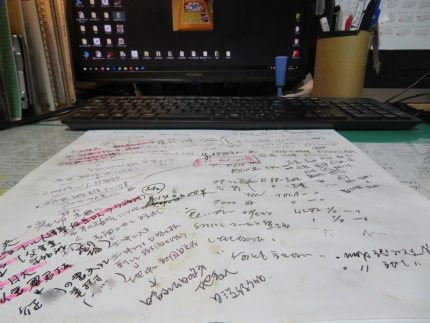

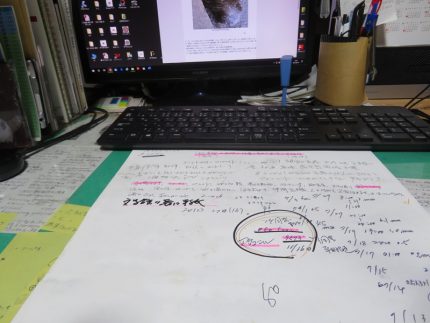

ところで、少し前から卓上に大き目の紙を置き、メモとして使いはじめた。紙は終わったカレンダーの裏を二つ折りして使っているが、大変便利だ。

当座あるいは近日や当日の予定、電話番号、調べた事柄や気づいた事の要点などを向こうからこちらへランダムに書いている。特に重要なものは蛍光ペンで印をつけたり、マーカーを用いて目立つようにしている。

手帖や帳面も便利だが、取り出したりめくる手間があるうえ行は小さい。だが机上の紙は座ればすぐ目に入るし広い。項目を自由に線で結び関連づけるのも可能。一枚の紙だが、一目で用件の全体が見え、ある意味脳の1部を拡げたように映る。

向こうにキーボード、手前にメモ。この上に手を置いてPCを使う。

向こうにキーボード、手前にメモ。この上に手を置いてPCを使う。

始めて10日目ほど経ち、全体に書き終わるころの写真。

両面が終了した時点で未決の大事なものは次ぎの用紙に書き写すつもり。

気づいたらすぐ書けるので、便利な方法だと思う。一杯になった時点で裏返して使う。利用しているカレンダーは自宅、仕事場、美術館などにあるので多分不自由なさそう。滑らかなこの紙にも困ったらスタッフたちから貰おうと思っている。

表が終わり、現在裏返して使っているところ。裏表書き終わったら日付を書いてすべて取っておこうと考えています。

表が終わり、現在裏返して使っているところ。裏表書き終わったら日付を書いてすべて取っておこうと考えています。

さてどうなりますか、しばらく経ったらその後のことをお伝えしてみます。

年取るほど直近の事を忘れがちになるため、便利な方法に思われます(すでに皆さんが行っていることかもしれませんが)。

終戦の日 憲法 空腹の兵の無念と今日の飽食

新潟県胎内市で40,7℃の記録的暑さの本日は終戦の日。

暑さの盛りに太平洋戦争が終わっている。

終戦は玉音放送で一般に知らされたが、南方で現地召集された人の話によると、終戦の数日前から民間で、間もなく戦争が終わる、と囁かれていたという。当事者には真実が伝わらない戦争の一面であろう。

ところで川が多かった戦地の移動はよく舟が用いられ、格好の機銃掃射の標的になったという。民間と区別するためスレスレまで下りてくるので、本当に怖かったと仰った。この方は終戦まで数え切れない襲撃に遭い、殆どの戦友を失ったものの、奇跡的な運命によって生還されている。

もっともっと早く終わっても良かった戦争。だが戦争遂行者には国民の死は足りなかったとみえ、後々まで累々と自国民の死人の山を築き続けた。

一体それで何がしたかったのだろう。

異様なサディズムとしか言いようがない。

それとも、もういいよ、そんなに死ななくてもいいから、もう止めようと、敵国に止めてもらいたかったのだろうか。

そして憲法。

疲弊と空腹の戦後、一部の知的に強靱な国民以外、到底新憲法を作る体力など無かったに違い無い(そもそも戦勝国が主導するのは当然だろうが)。

ただ以前も記したように、何百万人の戦争犠牲者およびその何倍もの家族の慟哭と魂の叫びが、敵味方を越えて平和憲法を産み落としたのではないだろうか。また、それによって初めて犠牲者は浮かばれたのではと、心の底から思っている。

恐怖と理不尽のうちにやせ衰え、万歳と叫んで死んだ若き兵。

こんな時代のために自分は死んだのか?

いま飽食に加熱するこの国を見て、天国の兵たちはどう思うだろう。

本日入浴時の体重は願い通り53キロを切った。

兵隊さん、また少しやせましたよ、と心の中で呟いてみた。

昨日はお点前 今日はゴルフ 怖い熱中症。

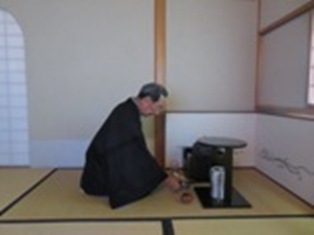

毎週土曜日午後、陶齋親子展にちなんだ呈茶を拙茶室で行っている。

昨日三回目の茶席を無事終えた。

これまで23人のお客様をお迎えし、残り3回にも予約が入っている。さして宣伝をしていないが毎回参加を頂き有り難いと思っている。

昨日三組五人のお客様。お抹茶をお飲み頂いた後、茶杓と薄茶器拝見の様子。

昨日三組五人のお客様。お抹茶をお飲み頂いた後、茶杓と薄茶器拝見の様子。

茶室の西の窓。

茶室の西の窓。

本日長野県は信濃ゴルフ倶楽部で5組のコンペがあった。ダブルペリア方式で争い、98の成績にも拘わらず沢山ハンディが付いて幸運にも優勝した。このところ100を切れるようになり、喜んでいる次第。

コース内の道すがら見たオオバギボウシとキキョウ。

コース内の道すがら見たオオバギボウシとキキョウ。

30数年前吉川区で自生と思われる一本のキキョウを見た。

その昔妙高カントリーの路傍にも咲いていたと聞いたことがある。

自生のキキョウなどもう見ることはない、と思っていたが、

本日出合って一瞬胸が一杯になった。

現在開催中の全英オープンで若干20才の渋野日向子が昨日同組の選手を逆転し、2打差をつけて首位に立った。ワンプレーごとに拍手や称賛が贈られている。本日は最終日、果たして首位を守って優勝できるだろうか。

海外で頑張っている人は多い。

比べて何かとぎくしゃくする外交。互いの国は果たしてちゃんとしたプロフェッションが確立されているのだろうか。合意に向けてやりとりや取引の手管が仕事なのに、互いに攻撃と批難に終始するばかり。遠くの国とは蜜月、隣国とは喧嘩。こどもじみていて情け無く涙が出てくる。

うんざりするような尊大と優越の争い。少しくらい良いプレーをして若干20才の選手のように拍手称賛を受けることが出来ないものだろうか。

ところで昨日は朝から次々熱中症の患者さんが来院し点滴が必要だった。場所が間に合わず最後の方は地続きの自宅居間を使った。

屋根職人さん、トマト畑のバイトの方、疲労が続く主婦、畑と釣りが日課の方などだった。食欲減退、吐き気、頭痛、強い倦怠等が共通の症状。しかも突然ではなく、数日次第にだるくなり、もう駄目、という経過が共通していた。亜急性熱中症という概念が必要かもしれない。

1メートルの津波警報はもっと丁寧に伝えても良かったのではなかったか。

過日マグニチュード6,7の山形沖地震が発生し、新潟・山形県境を中心に被害があった。

この時、直ちに津波警報が出され、200キロ離れた当地でも一部で混乱があったようだ。

揺れは恐ろしいが、東北の震災以来津波の甚大な災害規模は特別なものとして記憶に残っている。

現にこのたび親族からすぐ避難してと、電話も掛かった。

テレビ画面は地震速報とほぼ同時に高さ1メートルの津波警報で出て、以後ずっと続いた。

1メートルとはいえ、恐ろしい津波の威力が実験映像で流されもした。

「海岸に近づくな、注意して」のアナウンスも繰り返された。

ところでこのたび、当地の一部でパニックといえるほど逼迫した混乱が、独居老人でみられたという。

老人にとって「1メートルの津波警報」というと、自分の所にもそのレベルの津波が来る、と受け取るフシがあったようだ。

それだけの海水が押し寄せれば、机、椅子、ベッドはおろか、家まで流され、命の危険さえよぎろう。

パニックに陥った老人が福祉関係者に電話し、すぐに避難先を探して、と繰り返し訴えたのは理解出来る。

実際に何が起こり、どう変化するか、災害の予測は難しく、軽々に大丈夫と断言できない側面もある。

それで必死の連絡を受けた福祉担当者は、平静を失った老人に対して難しい対応に長時間苦労したらしい。

この度の津波警報は、煽るだけ煽った印象を受けたと、その方は仰った。

万一を想定するのは行政の宿命、と理解はできるが、、、とも仰る。

しかし同じ万一でも、津波の知らせにパニックに陥った老人が発作を起こしたり、転倒受傷するなど、副次的なアクシデントを生じかねないのも事実である。

東北大震災以後、度々地震が起きているが、多くの例で津波の心配はないと伝えられた。

だがこのたびは直ちに津波警報が出され、明らかに異常事態であり緊張が走った。

津波(実際は数㎝程度だった模様)警報のアナウンスには、何らかの効果はあったにしても、パニックレベルの過剰な反応を生んだのも事実である。

このようなことから「1メートルの津波」の報じ方は思わぬ混乱に配慮し、現実的かつより丁寧な知らせ方の工夫が求められるべきではないか、と思った。

如何だろうか。

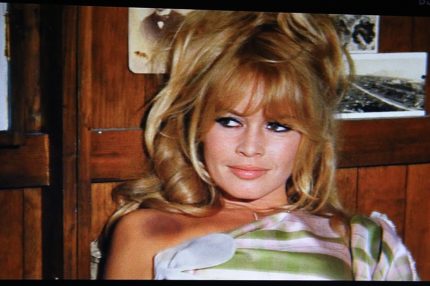

梅雨の施肥 魅力的なブリジット・バルドー。

日中晴れて暑かった本日、夜になって雨になった。数日来、花が終わった草木にお礼肥をやった。芍薬、ヒュウガミズキ、クリスマスローズ、ミヤコワスレ、クレマチス、ツツジ、ヤマボウシ、幼木のモミジなど70~80株の草木に施肥した。

草むらに入り汗をかき、クモの巣にからまれ、蚊に刺されたが、来年の手助けが出来て満足だった。

こんな風に、向こうまでぐるりと一周させて固形肥料を入れて土を被せる。

こんな風に、向こうまでぐるりと一周させて固形肥料を入れて土を被せる。

そして今夕の雨は、くべた肥料を馴染ませるのに良いタイミングになっている。

今夜珍しくテレビ映画を観た。ブリジット・バルドーとジャンヌ・モローが出ていたので最期まで観た。

「ビバ・マリア」は1965年制作映画ということ、私の学生時代に相当していた。気鋭だったはずのルイ・マル監督作品は、一見深刻なシーンで始まり、途中から荒唐無稽なコメディーに変わった。ストーリーに面食らったが、世界からBB(ベベ)と呼ばれて愛されたバルドーは、やはり魅力的だった。

メキシコで革命を成功させた後、本国のフランスに帰国、メキシコ風の衣装で再び旅芸人一座の舞台に立つところで終わる。

メキシコで革命を成功させた後、本国のフランスに帰国、メキシコ風の衣装で再び旅芸人一座の舞台に立つところで終わる。

若かりし日、時に映画を観に行った。モノクロ映画で見るけだるそうなジャンヌ・モローが良いと思っていた。

40才になろうというときに映画界を引退、以後、動物愛護活動に献身したと聞いているバルドー。

「贅沢ほど嫌いなものは無い」、「知的な老婦人が最も素敵」、「Me Tooはおかしい」などいうような語録を多く残しているという。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。

- 頂いた椿を挿し木してみた。

- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。

- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。

- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。

- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。

- 再度柿崎の海岸を歩いた 海のチョウゲンボウ 田んぼのマガン 低カフェイン抹茶。

- 暖かな日の朝日池、のんびり過ごす水鳥たち。

- 美味しいイチジクお菓子など、大潟区のマルト歌代商店は特別。

- 樹下美術館の紅葉 再度の木村茶道美術館 唐椿(からつばき)という花。

- 週末の種々。

- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。

- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。

- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。

- 昨日レコード、今日白鳥。

- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月