食・飲・茶・器

再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

後が無くなったドジャース。ワールドシリーズ第6戦は山本投手が先発好投し、中継ぎ、クローズの投手が頑張って勝利。シリーズを三勝三敗のタイに持ち込んだ。

打撃では大谷、ベッツ、スミス捕手、エドマンも打った。

試合で特に光ったのは二塁を守ったベテラン、ロハス選手(背番号72)ではなかったか。同選手は佐々木投手入団に際し自分がつけていた背番号を佐々木に譲った人。普段いかつい雰囲気に似合わず特に日本人選手たちへの暖かな様子が垣間見られて嬉しい。

本日は再三堅実で見事なプレーを見せドジャースをの危機を救った。特に9回裏、ランナー2,3塁のダブルプレーは好打者ヒメネスのレフト前フライをキケ・ヘルナンデス(背番号8)の好プレーを活かしダブルプレーに取って試合を決めた。

向こうの選手の感情表現は私達と違って生々しく直接的。見ていていっそう気持が伝わる。

ところで果物を色々頂戴しています。

赤く大きなザクロを見て

赤く大きなザクロを見て

久し振りに絵を描きたい気持が

湧いてきた。

いよいよ明日の1戦でメジャーチャンピオンが決まる。日曜なのでじっくりNHKを見ることが出来る。

本日は連休とインフルエンザワクチン接種が重なり当院にしては相当忙しかった。

ようやくタイに持ち込んだドジャース。心労し批判にも晒されたであろう監督は頬がこけているのがはっきりみとめられ、ストレスの大きさが伝わる。

泣いても笑っても明日決まる。そもそも誰が先発するのだろう。

突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。

本日およそ曇り空で夕刻は肌寒く17℃と知らされた。いよいよ布団も秋仕度になりストーブが脳裡を横切った。

連日の案件、MLBのポストシーズンはドジャースが地区シリーズでフィリーズを3勝1敗で制し、リーグチャンピオンシップシリーズへ駒を進めた。

フィリーズとの最後戦は延長となり8回には佐々木朗希が登板。3イニングを投げ、フィリーズの強打者を抑えた。最後は11回裏の攻撃、2アウト満塁の場面で相手チームに痛恨のミスが出てサヨナラ勝ちした。

次はナショナルリーグ優勝決定シリーズではブリュワーズ対カブスの勝者と対戦する。

本日の診療で連日メジャーリーグを観ていると言う方と話弾んだ。トーナメント表を作り朝から観ているのを奥さんが怪訝な顔して眺めているという。特にポストシーズンが面白いと仰った。

アナウンサーは

アナウンサーは

「Ballgame is over! Oh my goodness!」

と叫んだ。

余りに突然な幕切れに選手たちは「What’s a game! 何というゲームだ」、「That was insane あり得ない」、「I’m tired 疲れたよ」と口々に述べていた。

一度観るとクセになるポストシーズン。昨年はこんなに興味が無かったので不思議だ。

このところ良いニュースがある。存在まで危ぶまれていたガザに対するイスラエルの和平計画第1段階の合意が成立したという。また国内では7基ある柏崎刈羽原発の2基の廃炉が決定されたと報じられた。

そもそも風力および太陽光エネルギーの問題を指摘しながら膨大な地域の避難計画まで必要な核エネルギー施設を簡単に容認出来るのだろうか。柏崎市に隣接する当地で末席ながら医療に従事し美術館を営む者として問題は卑近であり敏感にならざるを得ない。

旬となったカマスの塩焼き。

旬となったカマスの塩焼き。

近所の海彦さんから沢山頂きスタッフと分けた。

明日は今秋2回目の茶会。五行棚で中置きの点前だが前回のように無事に出来ればと案じている。

和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。

本日十月最初の日曜日。曇り空の日、樹下美術館は秋の薄茶の茶会だった。午前10時から二回の両席とも6名ずつのお客さま。小間にはほどよい客数で皆で楽しく菓子を食べ抹茶を飲みお話しした。

水の流れが悪くなっていた「つくばい」。前日時間を掛けて掃除し最後に水回り専門の方に仕上げて貰った。

水の流れが悪くなっていた「つくばい」。前日時間を掛けて掃除し最後に水回り専門の方に仕上げて貰った。

二代陶齋・齋藤尚明さんの

二代陶齋・齋藤尚明さんの

爽やかな「辰砂細水指」

釜は浄汲。

鈴木秀昭さんの色絵金銀彩幾何宇宙茶碗

鈴木秀昭さんの色絵金銀彩幾何宇宙茶碗

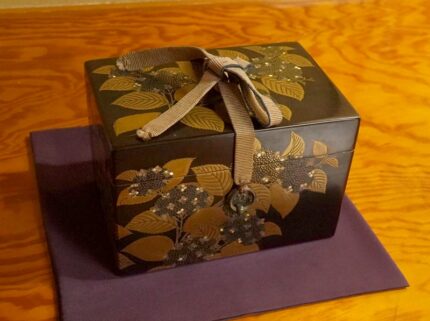

と根本曠子さんの野葡萄切貝棗。

古谷和也さんの伊賀の筒花入れ。

古谷和也さんの伊賀の筒花入れ。

庭のホトトギスやショウジョウバカマ

糸ススキなどが入った。

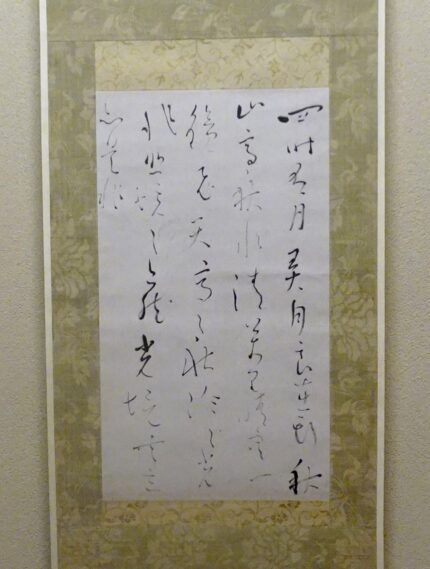

床は良寛禅師漢詩「秋夜弄月」。

床は良寛禅師漢詩「秋夜弄月」。

月明かりの夜、

碧巌録の一節に呼応して編まれた詩。

開始直前のおさらい。

開始直前のおさらい。

お茶を服した後、お点前の練習をされる方がいたり、楽しく和気藹々のお茶だった。次回は10月11日(土曜日)です。

小さな空間に自然を取り込み、先人の優れた感覚に触れ茶を楽しむ。一人でも多くの人にお茶に親しんでもらいたいと思う。

メジャーベースボールのディヴィジョンシリーズは大谷選手が先発し3点を失ったものの好投。中継ぎが踏ん張り9回を佐々木投手が投げてドジャースが勝った。

「反省と立て直し」。短期のポストシーズンならではの要点ではないだろうか。次試合では大谷選手に打ってもらいたい。

本日十五夜。月は雲隠れだったが満月は明早朝.。同夜夕刻でも構わない煌々と輝いてもらいたい。

激しい雨、めまぐるしい空 今年はどんな晩秋か。

10月に入った。この所のお天気はめまぐるしく変わる。本日などは一日の中に晴れ、大雨、曇り、雷などが次々に入れ替わり、まるでお天気ショーのようだった。特に最近の雨は雷を前触れにしていっとき非常に激しく降る。

しばらく様子をみていた人が

しばらく様子をみていた人が

激しい驟雨のなか帰って行かれた。

本日夕刻、妻に初柿を1個もいでもらった。

栗は非常に甘味がありよく熟れている。いっぽう柿は渋みが無いものの甘さはいまいち。もう少し待った方が良いかもしれない。

近隣の田圃はあと少しで刈り入れが終わる。ともすれば日中蒸し暑さを感じ、ところにより県内でも25℃に達する日もまだある。

しかし信じがたいがあと数週間すると北の国から白鳥がやってくる。蒸し暑い昼下がりには白鳥の訪れなど本当かと思うが、例年ならそんな風に過ぎる。今年は一体どんな晩秋が待っているだろう。

熱い番茶が美味しくなってきた。

柿のカラス対策、お彼岸のオハギ、今日の食事。

昨日は秋のお彼岸。春秋の彼岸に必ずオハギを差し入れされる方がいてもう15年も毎年この日に持参される。今年もかなと思っているとちゃんと届けて下さった。ゴマ、キナコ、アズキの三種は小ぶりで美味しくまた食べやすい。ほかのお客さまと分け合って食べた。

さて今年の当館の柿は豊作で5、60個は実をつけた。豊作は良いのだがカラスが来ては突っついて行くので見かねたスタッフがブドウ用の袋を被せたりカラカラ鳴るカラスよけを吊したりして、懸命に防御を試みてくれる。

今のところ袋を被せた実が20個、未だ被せてないものが20数個あるので、上手く行けば40ばかりの収穫がありそう。昨年のブログをみると10月10日に採れているのでもう少しすれば時期が来そう。

昨年10月10日の収穫写真。

昨年10月10日の収穫写真。

パリパリした甘柿は美味しい。

久し振りの食事写真です。

朝食の麦ご飯と目刺しと昆布巻き。

朝食の麦ご飯と目刺しと昆布巻き。

ほかにトマトとレンコンの唐揚げ。

トマトは同じ、他の野菜が変わることがある。

夕食の野菜とコーンのラーメン。

夕食の野菜とコーンのラーメン。

基本昼は抜き。気が向けば

美術館で紅茶にサラダを摂る。

美術館が終わると着替えて肥料入りの用土を作り、50分ほと蒔いた。雑草取りの妻が「ラーメンだから遅くならないで帰って」と言って先に上がったので早めに終えた。

美術館の庭は肥料っ気の無い砂の庭。常に赤玉土と腐葉土にトンプンなどを交ぜてこれから何度も蒔く。とにかく肥やしっ気を増やしていかないと草木が伸びないばかりか花数もいまいち。

ようやく涼しくなった今秋は今日で4回目、時間があれば少しずつ蒔いている。1回の量が少なくなったが来年の元気な庭に期待して楽しみながらくべているところ。

オハギのお客さま、大変ご馳走様でした。

2025年、樹下美術館秋の催し三題

“2025年、秋の催し三題”

●10月の樹下茶会

長く暑かった季節を越え10月には爽やかな秋の風情が期待されます。樹下美術館では10月に以下の様に2回の薄茶茶会を催します。秋のひとときお暇をみてお気軽にお寄り下さい。

・期日

10月5日(日曜日) 10時および11時30分の二席

10月11日(土曜日) 13時30分および15時の二席

・会場:樹下美術館自宅茶室

・客様数:一席7名様以内

・参加費:お一人さま1500円

いずれも館長がお点前をさせて頂きます。

●ケーキフェア(モンブランイベント)

樹下美術館のカフェが長くお世話になっている菓子工房「caramel・キャラメル」さん。美術館のホールでお菓子作りを実演し、食べて頂く会は二回目です。この度は三和区の栗農園で採れた栗の美味しいモンブランです。今年の栗ケーキはどんな味でしょう。

・期日:10月22日水曜日

・会場:樹下美術館

・時間:10時30分から、 13時30分から、 15時から の3回

・予定参加者数:1回15名様

・参加費:モンブラン1個&プチケーキ1個と工程見学付き、お一人さま2500円(お茶代は別になります)

※生産地の栗高騰のため参加費が2000円→2500円に急遽変更されました。

大変申し分けありません、どうか宜しくお願い申し上げます。

●良寛さん講演会

越後が生んだ聖僧・良寛。長年良寛の足跡を追い探求される全国良寛会会長・小島正芳先生を講師としてお迎えし5回目の講演会です。複雑な現代こそ良寛さんのお話は心に響くことでしょう。お暇をみて振るってご参加下さい。

・演題「佐渡島金山と良寛の母の愛」

・期日:10月25日(土曜日) 14時開始

・会場:樹下美術館陶芸ホール

・予定参加数:50名様

・参加費:大人お一人さま1000円

●お申し込みはいずれも樹下美術館へ電話025-530-4155(良い午後)でどうぞ。

お盆14日は柏崎市の木村茶道美術館へ。

本日午前はそよ風吹く懐かしい空。これが昼過ぎから相当にきつい暑さになった。そんなお盆の14日、妻の兄上と柏崎市の木村茶道美術館をご一緒した。

今年初めての美術館は涼しく第一展示室の茶碗展を席入り前に観た。28点の名碗はみな素晴らしかった。4番目に谷本光生さんの伊賀が現れてとても懐かしかった。昭和60年の新潟三越で初めて求めた茶道具が氏の茶入だった。

谷本氏自身が会場におられ、私が求めると傍に付きっきりで箱に入れ真田紐を結び名札をつけて下さった。このときまだ茶を習っていなかったが、やろうと決めた買い物になった。

席が始まりました。

宗旦の竹一重切り花入。銘「ヨゴレ判官」

宗旦の竹一重切り花入。銘「ヨゴレ判官」

花はハツユキソウ、ワレモコウ、イトススキ。

釜は大西定林の「瓢形霰文

釜は大西定林の「瓢形霰文

(ひょうけいあられもん」

古鏡の蓋が付いている。

素晴らしかった笹文の絵唐津水指。

素晴らしかった笹文の絵唐津水指。

お点前は江戸千家さんでした。

左に次客さんのお茶碗「御本三島暦手」

左に次客さんのお茶碗「御本三島暦手」

(ごほんみしまこよみで)

その胴に書かれた縦縞が暦らしい。

風情がよくてジロジロ見てしまいました。

拙主客は右の長入「赤楽馬盥(ばだらい)」茶碗。

夏の夢を思わせて素晴らしかった。

拝見。

拝見。

宗旦の茶杓「弁慶」が見える。

気温が上がった昼に涼しいお道具組みだった。

最上屋さんお製のお菓子「宇治の里」を口にして南山園お詰めの抹茶「瑞宝」を美味しく頂いた。

ご一緒された方は茶席は初めてと仰ったが席の風情と館長さんの話を喜んで下さり、良い昼だった。

夕刻、理髪店に行った。あるじは、夕日が西に戻り始めましたねと仰った。暑い暑いと言っている間に暦が進み、知らず年かさを増やしているようだ。

庭の井戸をもう一本追加 夏の食卓。

暑いというのにも疲れてしまったほどの暑さ。上越市一帯は渇水に見舞われています。樹下美術館の庭は毎日水を欲しがっていますが水道水はいっそう貴重になりました。

現在庭には一カ所、地下水のくみ上げポンプがありますが、もう一本庭の下の方に井戸を掘ることにした。一帯は数メートル掘れば水が出ますので期待しているところです。鉄分がやや多いようだが庭の水は大いに助かる予定。

以下はそんな日の食卓写真です。

豆の玄米カレー。

豆の玄米カレー。

上掲三枚は昨夜の食卓。

美術館ではサフランライスでお出ししてます。

本日の朝食。トマト、フルーツ、小さな焼きサバ、

本日の朝食。トマト、フルーツ、小さな焼きサバ、

ブルーベリーとヨーグルト、卵と野菜の炒め物、

それに五穀米ご飯です。

全体にやや多すぎると感じています。

朝夕、一日二食が基本です。

樹下美術館のカフェにある丸テーブルにスケッチブック大小二冊が置かれています。お若い方を中心に今年も沢山描いてもらっています。明日からおよそ30部を3回に分けて掲載しようと考えています。楽しい雰囲気が伝わる皆さんの絵をご覧ください。

南の庭の花 今夕の食事。

南の庭の一角はスズラン、アヤメ、アスチルベ、オカトラノオ、リアトリスと進み、この場所最後の花ミソハギになりました。ミソハギの事を当地では「盆花」と言いますね。

同じ場所ですがそれぞれの花には全満足というわけには行かなかったことでしょう。花たちは陽当たり、湿り気、土の肥え方などそれぞれ好みがあるのですからお互い妥協しながら頑張ったように見えるのです。

花を付けはじめた「ミソハギ」。

花を付けはじめた「ミソハギ」。

それぞれに“ありがとう”と言いたい。

ミソハギのことは当地で「盆花(ぼんばな)」と言いますね。4,50年前のこと、お盆が近づくと山間の女性がこの花束を自転車に乗せて売りに来ていました。まだお盆ではないのですが、もう咲き始めるのはきっと温暖化のせいでしょう。花も困っているに違いありません。

ミゾハギは近隣の湖沼の端、浅いところや陸地の境界などに咲いています。樹下美術館はネットで取った苗が増えました。

早々の暑さは畑にも酷です。先日来られた女性は野菜の周りに何カ所も指を押し込み穴を造ってから水を遣ると言ってました。そのままだと水は地面に浮いたまま滲み込まないからと言うのです。私は思わずこの方の手を握りたくなりました。

夕食後は先日の茶室開きのお土産のお菓子をこれもお土産の菓子楊枝を使って食べました。

週間天気予報の図はずらりと真っ赤な太陽が並んだまま。運動のため出来れば朝夕など短時間でも外出を試みたいところです。

土用丑の日の庭 蜘蛛が池 期日前投票 ウナギ。

当地も梅雨が空けたと報じられる本日土曜日は今年の丑の日。北陸三県とともに当地の気温も35℃近くあり暑かった。一般に梅雨開け十日という言葉ものがあり向こう10日ほど晴天が続くらしい。晴天とあるが酷暑であろうし農家さんの水田や畑、不肖私には庭が心配。

そんな日の写真を以下に並べました。

熱心に庭の写真を撮っておられたお客さま。

熱心に庭の写真を撮っておられたお客さま。

とても姿勢の良い方でした。

雑草「スズメのカタビラ」を克服して

雑草「スズメのカタビラ」を克服して

芝生がきれいになりました。

旧知の方とお会いした後大潟区は長崎地区から入って鵜の池に行きました。県立大潟水と森公園の対岸を走ることが出来ます。砂利道の片側は田圃ですのでお訪ねの際は砂埃を立てぬようそーと走って下さい。

鵜の池の水の引き込み口。

鵜の池の水の引き込み口。

一帯の渇水が心配されますが、まだ満々でした。

夕方期日前投票に行きました。大勢の来場者さんに出会いました。戦中生まれの私は生きてきた通りの信条に従い心広く、理想や平和を尊びそうな人を思って投票してきました。

投票所で合った妻が今夜はウナギにしましょうか、とこちらが思っていたことを言いましたので、以下の夕食になりました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

- 備前高梁で見た蔦屋、スタバ、図書館、そして駅の複合。

- 年末旅行3日目は吹屋のベンガラ色の街と吹屋小学校へ。

- 年末旅行3日目の備中高梁(びっちゅうたかはし)駅周辺。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月