聴老(お年寄り&昔の話)

モノクロの冬を少しでも鮮やかに。

今朝から上越市大潟区も一面の雪世界となった。風景は魔法がかけられたようにモノクロとなり、降ったり吹雪いたりすれば視界もままならない。

水田の県道は除雪がよいので助かるが、吹雪けば地獄。

今日は4カ所の往診や訪問。

心臓が悪い94才のおばあさんが「雪んなか大ご苦労さんです、起きますかね」と仰った。ああお元気だ、と思った途端、おばあさんの言葉に鮮やかな色彩を感じた

元気とは色彩を帯びていることなのだ、モノクロの冬を少しでも鮮やかに生きなければ。

奉公 その3:私は自分の名前が好きです。

年末からその1、その2と奉公のことを書かせていただいた。普段から、おばあさん達にはお生まれはどちらですかと尋ね、おじいさんには兵隊や杜氏に行きましたかなどと尋ねている。

お話を聞くとその方がぐんと近づくようで理解が深まる。また何かとウブな自分には視界が広がってためになる。

以前あるおばあさんに奉公をお尋ねした所、淡々と話されたのは以下のような事だった。

「私は山の生まれです。そこはイワナやカジカが獲れる良い所でした。ただ家では自分が生まれる前に5人も子どもが死んだようです。昔はよほど具合が悪くならないと医者にみせませんでしたし、医者のいる町も遠かったんです。

父によると、容態が悪るくなった子どもを背負って町まで歩いても、医者に着く前にみな背中で死んでしまったそうです。

ところで親戚に90才まで生きたクマという人がいたようでした。それで私が生まれると、もう死なないようにと父がクマという名前を付けたと聞きました。

私は父親に可愛がられたと思っています。雪が降ると父は学校まで背負って歩いてくれました。頭からツットをかぶせられ、父の背中にしがみついていたことを覚えています。

小学校を終えると奉公が話題になりました。親は反対しましたが、奉公に行った近所の人がみなきれいになって帰るので私も行ってみたいと思いました。東京へいきましたが、ひと冬で止めさせられました。言葉が悪く、オレオレなんて言ってたせいでしょう。

後に結婚すると夫は私の名前を嫌って、変えろと何度も言いました。でも変えませんでした。私はクマという名前が好きなんです」

以上切なくも胸打つ話でした。それにしても次々と背中で亡くなる子ども。親はどんなに悲しかったことでしょう。背負って医者まで歩くのは弱った子どもと過ごす最後の別れの時間なのでしょうか。あるいは助けられないことを詫びる道中だったかもしれません。

途中で家へと引き返す父の気持ちはいかばかりか、考えただけで胸が締め付けられます。

一家は30年近く前に町場へ越したといいます。来て良かったと何度も仰いました。今は昔の物語でとうに便利な車の社会になりました。

私はクマさんのお父さんが歩いた道を知っています。雪が消えたら行ってみようと思います。

奉公 その2:東京や名古屋で

普段お年寄りには「生まれはどちらですか」などとよく聞くことにしている。するとお話の中で奉公のことに出会う。

当地域では現在80才を過ぎているおばあさん達お年寄りの戦前のこと。尋常小学校(6年制)や高等小学校(2年制)終えると都会への奉公はかなり一般的だった。奉公はとくに尋常小学校を終えて出たようであり、当地上越市の頸北地域では主に冬期間ごとに行った模様だ。そのほかの時期は家で田んぼや漁を手伝い、獲れた魚やサツマイモの行商も手伝った。

小さな子どもたちも何かと家のために頑張ったのだ。

もちろん高等女学校へ進む人もいたが、裕福な家庭などで一部だったと聞いている。

ところで製糸工場に関して悲惨な話を聞く。しかし奉公を話す老人達は、わずかながらもお小遣い、嫁入り修行、きれいになれるなどと言われ、あまり悪印象を話す人はいなかった。

以下わずかですが、皆さんからお聞きした奉公のことを記してみました。

●このあたりでは名古屋へ奉公に行った人が多い。名古屋には当地出身で信用できる人が居たのでその人の世話になったと聞いている。

奉公はもっぱら子守だった。子どもをおぶってよく近くの神社で過ごした。神社には子守をする仲間が集まり、お互いのお屋敷や故郷の話をした。お小遣いが出るともんじゃ焼きを食べに行った。もんじゃやきはとても美味しかった。

●最初長野県の製糸工場へ行ったが、途中で東京の女中奉公に変わった。顔や言葉が良かったので選ばれたと思った。子守はしなかったが、掃除洗濯から次第に来客の仕度、奥さんのお伴で外出するようになった(※子守などの下女中(しもじょちゅう)と奥さんに付く上女中には厳格な区別があったらしい)。

●直江津のお菓子屋で女中をしたあと、東京の大森(特に昔の大森はお屋敷街)へ奉公に行った。引退した社長さんの大きなお屋敷だった。女中さんが5,6人もいて驚いたが、どうして沢山いるのか分からなかった。

よくお客さんが来たので言葉遣いがやかましかった。奥様、旦那様、お嬢様、左様でございます、などと盛んに仕込まれた。

●名古屋に行った。仕事のほとんどは子守であとは家事のお手伝いだった。他の家の子守の人と友達になった。「この子の在所は山ではないらしいね」と言われたことを覚えている。何のことか分からなかったが、訛りがひどくなかったのかもしれない。

さて、10代半ばで親元を離れ遠い都会の他人の家へ行く。人も地域も全く異なる環境で使われながら生活された娘さんたち。その度胸や忍耐に深く感心させられる。無事に生きてこられ、今日お会いできるのはある種物語だ。

今日の四ツ屋浜

年末に奉公を思ってみる その1:言葉と行儀 尚明さんの来訪

父を継いで上越市大潟区で開業していつしか36年が経っている。一つ急患を振り返れば、当初は入院よりまず往診だった。自家用車も救急車も一般的ではなかったせいでもあろう。そのことは当地だけでなく、時代の事情はいずれも同じではなかったかと考えている。

お陰で沢山の急場を経験させていただき、ためになった。今回は疾病でなく家の様子などを綴ってみたい。

例えば夜10時すぎにこんな電話が掛かる。

「ああ先生かね、オラチのオッカが寝るセッたら心臓がコワイセッてるんだわ、来てくんないかね」。

それまで過ごした東京だったら多分こうだ。

「夜分申し分けありません、先生ですか。○○の▽▽ですが、妻が寝ようとしたら心臓がつらいと言っています。恐れ入りますが来ていただけませんか」

奇妙なことに電話は何処の誰だれも言わずに始まることが少なくなかった。急患とはいえこれは一体何だろう。

ところが家に伺ってみると様子が違うのである。

家族の誰かが家の前に出ていて、「夜分お疲れさんです」と言って鞄を持って歩こうとする。

診察が終わると「有り難うございました」と言って、先を歩き、雨ならばカサ差そうとされた。特に在(田んぼのある地域、山に近い地域)に行くほど丁寧を感じた。

電話と現場のあまりの違いが不思議だった。電話のぶっきらぼうは急用だからか、あるいは電話に不慣れなのか、それとも料金がかさむので短いのか、などと考えたがよく分からなかった。

ところで、今ではさすがに少なくなったが一部ご主人の無関心も考えさせられた。夜間に往診をしても居間でタバコを吹かしてテレビを見ているだけ。親のことなのに顔も出さなければ挨拶もせず、みな奥さん任せという家も珍しくなかった。

そんな中で言葉も行儀も良い奥さんやお婆さんとたびたび出会った。不思議だな、と思っていたが、後で彼女たちには奉公に出た人が少なからずいる事を知った。

「はい」、「いいえ」、「わかりました」、中には、「左様でございます」etc。これらを聞いて、奉公に行きましたか、と尋ねると「行きました」と仰る人が多かった。

行儀でも目を見張ることがあった。玄関に伺うと小走りで出て座り、手の先をきれいに合わせてお辞儀をされる。帰り際も、ススと先を歩き、「履き物も揃えませんで」と言いながらひざまづいて靴を揃えてくれるのである。

知らなかった世界、奉公。時間をみて皆様からいくつかお聞きした。知らなかったのは自分だけかもしれませんが、機会をみてまた書かせていただきたいと思います。

本日午後から陶芸家、二代陶齋・齋藤尚明さんが母の弔問にこられた。50年以上も経つが尚明さんたち陶齋のお子や甥姪の皆さんは陶齋とともに何度か我が家に来られた。

本日は家で食べた母の餃子のことを仰り、庭の起伏や海への道なども覚えておられた。わずかに残ったシュトーレンをごいっしょした。

長い間楽しみました、とても美味しかったです、ごちそうさまでした。

長い間楽しみました、とても美味しかったです、ごちそうさまでした。

現在22:30をまわった。風強くごーごーと海鳴りが聞こえる。明日の予報も悪いが風雪は弱めにしていただきたい。当院は紹介状をよく書く。本日はこれから二通だ。

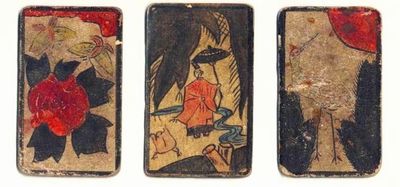

お年寄りから頂いた手作りの花札

毎月訪問するお年寄りから花札を3枚頂いてきた。

「足腰も頭も回らなくなって何も出来なくなりました」とおっしゃる。

恥ずかしいけど花札を見ますか、と言って用意した袋を開いてくださった。古びた花札が入っていた。驚いたことに、若い時に自分で作りましたと言われた。

台紙は厚いケント紙にタバコのピースの箱紙を貼り合わせる。黒インクのペンで輪郭を描き、墨と色絵の具で塗ったという。裏表に蝋を使って仕上げてあった。

上手な絵、丸く取ったかど、ふちの折り込み、作りはまことに丁寧で堅牢だ。売っている物に見劣りしないばかりか、オリジナルの価値も感じられる。

一組48枚、何組も作って人様にも上げました、と。もうじきお正月、これで遊んだ子ども達や家族の楽しげな様子が目に浮かぶ。

何て素晴らしい、本当にお上手だ、見たことがありません、と感嘆した。ああ恥ずかしい、でもそんなに褒められて嬉しい、と沈んでいたお顔に笑みが現れた。

ずっと短歌も詠み続けたということだった。昔をあなどるなかれ、昔の人をあなどるなかれである。

こたつのホゾ 何かしらの役割

夕刻から雨風が強まったが、気温はさほど下がらない。それでも家々ではコタツが出たりストーブが出ている。

「忙しいですか」、日頃あえてお年寄りに尋ねてみる。すると一瞬エッと驚かれ、すかさず「アハハ、草取りくらいですわ」などと返る。この時、どこか嬉しそうなお顔になっているので張り合いだ。あるいは嫁が仕事をさせてくれない、と返ることも少なくない。それはそれで愚痴めいた話をしてもらう。

どうしてますか、に対してこれから以下の答えが多くなる。

「コタツのホゾですわ」

「コタツと相撲とっています」

「コタツにしがみついていますわ」

「コタツ番です」

なるほどなるほどうまいな、と感心する。自分の立場や時間を笑ってみせるのは立派な文化だ。

母が居た頃、出来ないと分かっていても外出には「留守番たのむよ」と言って出た。

すると寂しい顔もせず「はい行っておいで」、とかえって機嫌のいい返事になった。

人はいくつになっても、たとえうまく出来なくとも役割を喜ぶにちがいない。

今は懐かし、昨年5月に樹下美術館で母と飲んだ紅茶。

赤ちゃんに帰るお年寄り 手のひらを見せて笑顔

今日は敬老の日だった。普段から親と関わっている家族には、敬老の日って何だろうね、と考えてしまう日かもしれない。

やや奇異だが老人には年を取るにつれ、相手または世話をする人が限られてくる傾向が見られる。他の人ではダメ、あるいは手出しが出来なくなる一面が出てくる。こちらではなく、老人の側にそのような志向が現れるようだ。

このことは、加齢が赤ちゃんへの回帰だとするとある程度うなずける。かってお乳を含ませた母親が唯一の人であったことと、世話し見慣れた人が次第に唯一の人(あきらめも含まれているかもしれないが)となるのと重なる。

また世話を促すように、かって頑固だったお年寄りにもどこか可愛い反応が現れる。飾り気なさ、可愛い勘違い、見たことがなかった笑顔、聞いたことのなかった「ごめんね」、「かんべんね」、「ありがとう」。構わないでは居られない赤ちゃんとどこか似た変化だ。しかも主に世話する人に向けられ、その人たちだけが見得る反応の可能性がある。

拙い経験ながら、これらは曲がりなりにも(みな曲がりなり?)世話や介護が維持されている超高齢者とその家族に見られる様子だった。拙生の母の最後の一、二年そして数ヶ月は、ある意味別人、振り返れば赤ちゃんのそれが現れたように思われた。

自尊と安心。お年寄りが望むものは二つだけかもしれない。いくばくかの話をしてもらい、手のひらを見せ、笑顔を作る。赤ちゃんと同じ、お年寄りも最後は視聴覚だけを頼って生きるのだろう。

認知症には赤ちゃんに帰るもう一つの道を見る思いがしないでもない。

「指示が入る、入らない」を止めよう。

10年ちょっと前、介護保険が始まる頃、保健、介護、リハ、看護、と多様な職種の方たちと交わるようになった。いろいろ話が聞けてためになったが、認知症に関連した奇妙な言葉にも出会った。

「この方は指示が入りません」、「指示は入るのですが、すぐ忘れます」などという言い方だった。こんな言葉は病院にいた時も、20数年の開業でも聞いたことがなかった。

この地域だけの言葉だろうか、一部でかなり一般的に使われていたように思われた。

言葉は如何にも上から目線である。そもそも今どき「指示」はまずい。さらに「入る入らない」はなおさら問題だろう。あたかも動物かロボットを相手にしているようではないか、あるいは古い時代の看守など も浮かぶ。

「言ったことを理解出来る出来ない」、「助言を行える行えない」などの事だと思われた。治療者や介護者の言葉としては乱暴かつ冷酷であり何とも悲しかった。

かなり前、このことを地域の関係者の会議で述べた事があった。しばらく耳目にしなかったが一昨年の介護職の書類に使われていた。その頃ちょうど厚労省から人が来て上越市の担当者を交えた集まりがあったので改善を要望した。

そして今日の在宅訪問。同席したケアマネージャーが「指示が入らなくなっています」、と言った。ちゃんとした仕事をされる人だったので残念だった。相談ごとを済ませてから、言葉について皆さんで話し合ってみて下さいと告げた。

介護の現場は一定の洗練を続けている。しかし、いつか自分がお世話になる時に、この人は指示が入らない、などとは言われたくない、、、。

夜9時半を回った。先ほど痰が詰まって苦しそう、という方を往診した。最後までお願いします、と言われハイと答えた。何とかやってきたので何とかやっていけるだろう、というハイだった。満月を終えた月がむら雲とやりとりしていた。

赤い月 高田高校の山崎先生

良く晴れた一日、少しく風が吹いて、日中は家より外が楽な時間もあった。いよいよお年寄りの脱水症(発熱、食欲途絶)が始まった。今日は三件の往診先で点滴をした。いずれも急で夏は本当に油断が出来ない。

さて今夕の満月を楽しみにしていた。月の出を家の前の道路から見ることが出来た。出たばかりの月は驚くほど赤く、家並みの真上だったので大きく見えた。あまりの赤さに、お向かいの奥さんがあれは何ですかと仰ったほどだった。

ルナ・ロッサ(Luna Rossa) 赤い月はシャンソンにもある

ルナ・ロッサと言へば、テラ・ロッサも思い出す。双方ともイタリア語で、テラは土でロッサは赤。赤い土テラ・ロッサは地中海地方やブラジルに見られるぞ、と高校時代に山崎静雄先生の世界地理で教わった。

ロングさんとあだ名された先生は数学がメインだったが地理も教わった。アルゼンチンの首都ヴェノスアイレスはスペイン語で良い空気という意味なんだ、シュヴァルツ・ヴァルトはドイツ語で黒い森だとも習った。

先生が話をされるとそこへ行ってみたくなった。

一年生の時の担任でもあった先生。その年の後半、私の結核が分かった時に親身になって心配してくださった。背が高く山岳部の指導もされたと思う。

授業は常に熱心で思い出深い。

終わりは良く

明け方前に、5年ほどみていたおばあさんが亡くなられた。

家で大切にされ、つましくもよい介護を受けられた。10日前頃から食欲が落ちたが、逆に顔の浮腫がとれて目鼻がはっきりした。「お顔がきれいになりましたね」というと、痩せた顔をくしゃくしゃにして喜んでくださった。

その後も、きれいになったって言われてよかったね、と介護者が話すと、喜んだという。

いつ頃からか“終わり良ければ全てよし”を思っている。人生はまさに色々だ、しかし何かがあっても最後のどこかが良くあれば、それを持ってあの世へ行けるのでは、と。

反対に終わり悪し、の場合もある。そんな時は見かねて「まもなくこの世に居なくなる人ではないですか。もう少し優しくしてあげましょう」と家族に話した。はっとした顔をされ、それだけで変わることがあった。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「小3の凄まじい体罰」をお読みいただいて。

- 上越市八千浦中学校の皆さま。

- 小3の凄まじい体罰 その3 終章。

- 小3の凄まじい体罰 その2。

- 小3の凄まじい体罰 その1。

- 小学校に上がるまでジャンケンを知らなかったAちゃん。

- 台風直後の上野駅から大潟町へタクシーに乗る その2。

- 今朝方の雷雨 その昔、台風後の上野駅から大潟町へタクシーに乗る。

- 厳しい残暑のなか頸城野の稲刈り。

- ほくほく線のポストカードで。

- 気に入って頂いたほくほく線電車の写真。

- 今年初めての赤倉CC 仕事上の最年長になっている。

- 今年前半の「お声」から 刈り入れ前の田んぼの雀。

- 週末の上京 小5の築地と叔母の周辺そして「横浜事件」。

- 昭和100年、太平洋戦争80年の声無き声を思って。

- お盆14日は柏崎市の木村茶道美術館へ。

- 来たる10月25日(土)は小島正芳先生の講演会「佐渡島の金山と良寛の母の愛」。

- お盆休みに入って。

- お礼のランチ会。

- 明日夕方は満月。

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月