ほくほく線電車&乗り物

南国・西国の小旅行Ⅶ:錦帯橋 なんばグランド花月 雪の新潟空港。

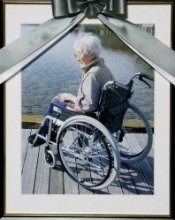

母の遺影を背に旅行の最終日3月20日。これまで急ぎ足ながら念願の地をめぐることができた。博多発7:44の山陽新幹線で帰路についた。 帰路で是非寄りたい所は錦帯橋だった。小学校時代に集めた切手のなかで最も目を奪われていた図柄が錦帯橋。立体的で変化に富んだ大きな橋は印象的で、いつかは見たいと思い続けた。 錦帯橋の切手。

博多で買ったゆずスカッシュは美味しかった。 |

電車を模した「いちすけ号」 |

博多から広島まではあっという間。錦帯橋の岩国へは広島から山陽本線の鈍行で往復した。岩国駅から橋までの交通は赤いバス「いちすけ号」だった。電車を模した形態だが内外とも頑丈で、真ちゅうなどもピカピカに磨かれていた。

70才にして初めて錦帯橋とはいかにもオクテなことだが、憧れの橋を渡りおおいに満足した。橋を中心に眼下一帯はいかにも清々した広大な日本庭園の様相。江戸初期から今日までたびたびの損壊を越えてよく保存されている。大きな建造物を造るならこのように他に比類のないものを作るべきではないかと思った。

広島は寒かったが、錦帯橋は若い人にも人気があるようでかなり賑わっていた。

周囲の美しい自然をいっそう見事に引き立てている。 |

一帯はみな気持ちがよい。 |

大阪空港発19:00の新潟への帰路。新幹線は京都まで行くとそこで2時間弱の余裕が見込まれていた。一月前には西行ゆかりの勝持寺へ行こうと考えていた。しかし桜が未だなこと、空港へのシャトルバスの面倒も考えて見切りをつけた。思いついたのが新大阪で降りて「よしもと」を見ることだった。

出発の1週間まえ、突然に浮かんだ180度の方向転換。すでに感傷旅行は十分に済ませていよう。いい考えだと思いなんばグランド花月の切符をネットで買っていた。

満員の会場でザ・ぼんち、オール阪神・巨人、のりお・よしお、月亭八方、それに吉本新喜劇を途中までみた。渾身の漫才は素晴らしく、大阪の人たちと一緒に笑えて幸せだった。間もなく乗る飛行機なのに、落語は飛行機が着陸に失敗する話で戸惑った。

暖かな大阪から雪の新潟空港へ。きっちり南西へ旅行した実感がした。20日の食事は昼食を広島駅で買ったお弁当(あなごや海鮮類がほろほろと入り大変美味しかった)。夕食は空港でカレーを食べました。

さて以上無事に旅行を済ませることができました。患者さん達にはご迷惑をお掛けいたしました。母の逝去から考えていた念願が叶って喜んでいます。

次回は旅行の諸印象を記して終わりに致します。大変長々となり恐縮しています。

南国・西国の小旅行Ⅳ:虹の松原で泣く。

3月18日(日)、九大病院からタクシーに乗り最寄りの地下鉄駅で降りた。地下鉄は姪浜から陸上へ出ると筑肥線となり玄界灘に添って走る。車窓は広く次々に変わる海の景色が美しかった。小雨が降ったり止んだりしていた。

若き日の母のことで、写真によって唯一場所が特定出来るのが虹の松原だ。西唐津行きの普通列車は11時半ころに当地へ到着した。小さな空色の駅舎は無人で、目の前にはすでに広大な松原が広がっている。何十万何百万本といわれる黒松が続く素晴らしい場所だった。

左19才の母の虹の松原。学校の合宿のような行事があったらしい。

左19才の母の虹の松原。学校の合宿のような行事があったらしい。

東に向かって白砂と松原 |

西へも |

多分ここへ来たら泣くだろうと思っていた。その通り松原を横断して白い砂浜に出るとすぐに涙がこぼれた。

また来ましたよ、背中の遺影に言葉を掛けた。ウオーキングの人たちは林の道を足早に歩く。砂浜を歩くのは自分だけだ。遠慮なく涙を落としながら歩いた。

カメラを見ていた日傘の母は77年経って車椅子の遺影となって背中に居る。しかし老若を駆け抜けたその人は、人生のはかなさだけを伝えているようには思われなかった。学び読み倹約し、老後も懸命に自立を続けた姿を私は脳裏に刻んでいる。

この人からもらった人生。はかなくはあっても美しい砂浜で泣いているだけで有り難いことではないのか。憐憫とともに深い感謝に包まれた。

感傷と言われればその通りだと思う。25年前の正月に、3泊4日の京都・奈良旅行を子どもたちとした。以来今日まで生きて、感傷旅行以外に私の旅は考えられなかった。

泣いたり笑ったり 南国・西国の小旅行Ⅰ。

“いつか母の故郷の佐賀県を訪ねなければ、それに自分が4才の足で初めて歩いたであろう日本、佐世保も”。漠然と抱いていた考えを昨年8月に母が亡くなり、満州から引き揚げた三月を期に、このたび実行してきました。

主な行程は以下のように慌ただしかった。

17日夕刻(飛行機)新潟空港→福岡空港→福岡泊まり→18日(タクシー)九大病院→(筑肥線)虹の松原→(筑肥線)唐津→(レンタカーR202)唐津→佐世保→浦頭引揚記念平和公園→佐世保泊→19日(レンタカー・西九州自動車道など)鹿島市→泰智寺→蔵通り→古枝小学校→祐徳稲荷→(長崎本線)肥前浜→吉野ヶ里公園→従弟宅→(長崎本線)鳥栖→博多、福岡泊→20日(山陽新幹線)博多→広島→(東海道線本線)広島→岩国→(バス)錦帯橋→(東海道本線)岩国→広島→(山陽新幹線)広島→大阪→(タクシー)なんばグランド花月→(タクシー)大阪空港→(飛行機)新潟空港。

一部は一般的な観光ルートではなく、かつ妙な書き方のためお読みになった方はさっぱりかもしれません。申し分けありません。

本日は肌寒かった広島から暖かい大阪へ。そして今夜の新潟空港は思わぬ降雪で驚かされました。泣いたり笑ったり驚いたり色々ありました。備忘も込めて次回から拙旅の模様を記してみます。

遅く書き始めましたので日付をまたいでしまい、21日(水曜日です)の夜中となりました。

手作りの花札 製図学校 お前も運転してみろ

下の写真は、過日紹介させていただいた患者さんの手作り花札です。作ったのは80才代後半のお年寄り(おばあさん)でした(いつ頃使ったのかはまだ聞いていません)。

活発な方でしたので、昨年夏、圧迫骨折の痛みで寝たきりになりかかた際のショックと悲観は、見ていられないほどでした。訪問診療によって骨粗鬆症の注射を続け、幸い今ではなんとか居間へと歩かれるようになりました。

そんな折りに見せていただいたのがご本人手作りの花札です。絵や厚さなどの形態があまりに良くできていて驚くと同時に、如何に作ったかに大変興味がありました。

一ヶ月前の訪問ではケント紙にピースの中箱の紙を貼り、絵は自分で描いたとお聞きしていました。しかしそれにしてもである。

本日訪問すると傍らに製図道具と材料が置かれていました。コンパス、からす口、雲形定規、そして切り紙などです。これは一般におばあさんが持つ物とは違います。

お聞きしたのは花札の作り方の続きでした。今回は紙は一般のケント紙三枚では厚すぎるので、二枚を貼りその上にピースの中箱の紙を貼るとほど良い堅さになる。曲線は出来るだけ雲形定規を用いた。線はペンとからす口で引いたなどと伺いました。

道具も方法も素人の域には思われませんでした。どうしてこんなことが出来るのですか、とお聞きした所、以下のようなお話をされました。

自分の父はこの土地の自動車屋だった。私が高等小学校を出ると父は自分を東京の製図学校へ進学させた。高等女学校は時間の無駄、花嫁学校みたいなものだからという理由だった。

神田の図面学校で教えてもらった方法で、後年子どものためにこんな花札も作った。父は比較的若く亡くなったが、学校時代に自動車に乗せてもらったことがある。その時父はいきなり私に、お前も運転してみろと言い出し、びっくりしたことあった。父は進んだ人だった。

以上がお話の概要です。私自身、からす口も実際使ったことがありません。もっと詳しくお聞きしたいが時間がありませんでした。しかし製図学校といい何もかも驚きです。もしかしたら花札のことでは、お父様のことをお話したかったのかな、とも思いました。

普段お互いに黙っていればただすれ違うだけ。しかし話をお聞きした場合、驚くようなことを耳にすることがあります。かって傍らで聞いているお嫁さんが「知らなかった」と仰ることもありました。

お年寄りは繰り返し同じ話されることが多い。しかし最も大事な事は胸にしまっているのかもしれません。私たちと同じように。

祝日に座学3時間とトンネル建設現場の研修

50人以上の事業所には職員の保健をサポートする産業医が付いている。日本医師会の認定産業医は5年ごとに更新が必要で、今回私の期限は平成24年1月29日と記されていた。

まだ先だと思っていたら、今年10月中に所定の単位を取得して更新申請をしなければならないと知った。現在、必要な研修は三分の一ほど(7単位)残っている。

本日、十日町医師会が主催された研修会が午前10時から午後3時40分まであった。昼食を挟んで5単位をもらえるので貴重な祝日を充てた。職場の作業環境と労働安全行政について2コマの講義の後に実地研修があった。

十日町市側で見た八箇(はっか)トンネル建設現場は圧巻だった。想像を越える巨大さ、大規模な換気と排水、砂地地盤に対する特殊な工法、水やガス噴出への備え、モンスターのような掘削機械、、。初めて立ってみたトンネル工事の非日常にいささか興奮し、技術と安全対策を頼もしいと思った。更新に必要な研修はあと一回となった。

この数日の寒さは少々こたえる。昨日はストーブを出しましたとお二人の患者さんから聞いた。

新潟市への往き帰り 船とトンネル

厳しい暑さを越えたころから在宅の方たちがが続けて発熱された。大方回復に向かわれ、入院の検討が必要だったお一人も今朝解熱された。

例年、夏と冬は寒暖のピークを過ぎたころに用心が必要な期間があることを知らされる。

今日木曜日午後は一応の定期休診で新潟市へ産業保健の講習を受けに行った。職業性呼吸疾患(じん肺)についての講義だった。作業環境改善と健診の注力でこの分野の改善は著しいが、長年の観察が必要で油断できない。

向こうに見える「えちご」は第九管区海上保安本部最大の巡視船、二基の砲門(機関銃らしい)が見える。その昔、能登半島沖を数人のクルーとヨットで航行中に近づいて来たのは多分この船。はるか沖合で出会うと少々怖い。

向こうに見える「えちご」は第九管区海上保安本部最大の巡視船、二基の砲門(機関銃らしい)が見える。その昔、能登半島沖を数人のクルーとヨットで航行中に近づいて来たのは多分この船。はるか沖合で出会うと少々怖い。

新潟県所属の多目的漁業調査指導船、「越路丸」が入港してきた。

なかなか格好良く、研究室付きの漁船といった感じ。

遠くに巨大な新日本海フェリー「しらかば」。深夜に新潟を出港して翌日夕方に小樽へつくという。ぜひ乗船してみたい。

遠くに巨大な新日本海フェリー「しらかば」。深夜に新潟を出港して翌日夕方に小樽へつくという。ぜひ乗船してみたい。

寺泊で見た漁船。赤と白のペイントはテレビで見るヨーロッパの舟のように美しかった。

新潟市まで高速道路を含めた運転が90分、講義90分で緊張の3時間。受講後は車を留めたホテルで珈琲を飲み、みなとぴあでしばし船を見た。それから海沿いの道をすたすたと走って帰ってきた。

柏崎の手前で椎谷トンネルを通った。照明がグリーンで目に優しくとてもきれいだった。椎谷岬の国道は2007年の中越沖地震の崖崩れで通行不能となり2010年1月トンネルとして開通したという。あの岬の坂道は語りぐさになった。

花の命を描く展の搬入 新潟空港に流れる時間

花の命を描く展に向けて午前にスタッフと妻は知足美術館へ50点の作品と配布物を搬入した。午後の休診日を利用して自分も駆けつけた。

館長で(株)キタック社長中山輝也さん、副館長佐藤和正さん、ほかスタッフの皆さんにはとても親切にしていただいた。素晴らしい会場で、小生の絵は幾分上がり気味、おいおい大丈夫か、と心中つぶやいた。

とにかく始まる。ご来場者さんに少しでもお楽しみ頂ければこの上なく、ご期待外れの段は何とかお許し頂きたい、と思う。

|

|

展示作業を終了して夕刻の空港を見に行った。飛行機は変わっている。静かに洗練されていたかと思うと、轟音と共に飛び立つ。発着を中心に空港は緩急の時間がほどよく流れ、到着の機体に春の香。

昭和50年代以後、飛行機に乗ったことがない。しかしそれ以前7,8回の搭乗はいつも胸踊った。

しばし港に佇めば

かたや入り船はた出船

ひととき船が絶えたなら

思い出などが出入りする

場内で妻と夕食を食べて帰ってきた。さすが新潟だった。

※以前のノートで知足美術館の位置を県庁の西200メートルほどと記しました。しかし本日伺ってみますと4、500メートルはありました。謹んで訂正させていただきました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月