文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

連休半ばの好日。

ようやく5月の空らしく安定して晴れた。少し寒かったが清々しく風が渡り良い日だった。

連休は半ばになっているが「齋藤三郎ゆかりの人々展」が一ヶ月余に迫り、秋の拙作品展はそう遠いものでは無くなってきた。それで本日昼に美術館で食事をしたほか殆どそれらの準備に費やした。

そんな日の昼のベンチにお二人の方がいらしてた。

三つある庭の席で

三つある庭の席で

真裏のアイアンテーブル&椅子は日が射し風が和らぐ場所。

東京から新潟県を訪ねた足でお寄りになった。

「とても気に入った」と仰り、拙ブログを御存知で恐縮した。

アルフレード・クラウスのエストレリータ(小さな星)。

お一人具合の悪い方がおられ、昨日から連日往診が必要になった。詰まって来た美術館の二つの予定と患者さんのケアで家に居た方が良い連休.。ひと様と我が身のためと納得。

昨日加茂市の加茂山公園を訪ねた。

4月中旬の新潟日報おとなプラス紙に「彫刻の森」が取り上げられた加茂市、加茂山公園。

内容から公園の風趣の良さが伝わり、昨日土曜日午後やや遅かったが出かけた。

県央に縁の薄い身。走ると加茂市は案外遠かった。だが遠い分旅気分がよぎり短時間の滞在ながら楽しめた。

市の東部の加茂山一帯が広大な公園になっている。

市の東部の加茂山一帯が広大な公園になっている。

入園して間もなく噴水に出る。

坂道を上りはじめ右側の最初に「Silent Languageⅴ」

坂道を上りはじめ右側の最初に「Silent Languageⅴ」

(作者・安田明長)

子どもたちを中心に若い人の姿が多く、雰囲気に活気がある。

子どもたちを中心に若い人の姿が多く、雰囲気に活気がある。

いえ川の鯉のぼりのせいか、通りも人と車があふれていた。

リス園の外観

リス園の外観

リスは訪問の目的のひとつだったが4時終了で見られなかった。

ぜひまた訪ねて見てみたい。

「イリュージョン(作者・山里和典)」

「イリュージョン(作者・山里和典)」

さて短い時間だったが新緑眩しい公園を楽しく歩いた。花は終わっていたが5万本という椿が迷路のように整備され、幾つか茶店があった。清々しい晴れ間に誘われ園内は多くの人の姿があった。賑わいのほか静かな道もあり、さまざまに楽しめるようになっていた。

16点の彫刻作品が雪椿園と児童公園周辺に設置されている。それぞれの作品は環境調和が意識され、個性的だが分かりやすく親しめた。このような場合、あまり周囲との調和、同調を意識すると逆に環境に飲み込まれてしまい冴えなくなる、という結果が懸念され、そのような作品も一、二あった。

始まりはふるさと創世事業の1億円を原資に公募したという。野外彫刻は建物が要らないうえ環境と管理に配慮すれば作品はより生きる。当公園の環境は十分であり、新聞によればたゆまぬ管理が継続されているという。

成立に非常に多くの手間が掛かったと考えられるが、ふるさと創成事業の成功例ではないかと思った。

歩きながら、ここはどこかに似てるぞ、と思っていたところ、「北越の小京都」という看板。ああなるほど、と思った。

雰囲気は一部東山界隈を彷彿とさせるし、加茂川(あちらは鴨川)もあれば近くにこぎれいな料亭もあるようだ。リスも見たいのでこの度結婚式出席で叶わなかった妻を誘って是非とも再訪したい。

去る日ウクライナ出身の名チェリストが演奏する「祈り」を聴いた。

去る日にカフェでA氏らとSPレコードを掛けた。その一枚にかって100万ドルトリオと呼ばれたトリオのチェリストであるピアティ・ゴロスキーが演奏するブロッホ作曲「祈り」を聴いた。

ピアティ・ゴルスキーは旧ソ連時代のウクライナ出身で1942年に米国市民権を得ている。「祈り」を作曲したエルネスト・ブロッホはユダヤ系のスイス生まれ、同じく米国で活躍した。

SPレコードを回して、

SPレコードを回して、

ピアティ・ゴルスキーのチェロ演奏で

ブロッホ作曲「ユダヤ人の生活」から第2楽章「祈り」を聴く。

以下の動画で演奏するチェリスト、ミッシャ・マイスキーはソビエト連邦生まれ。1970年代に家族の一人がイスラエルに亡命したことなどから逮捕、18ヶ月間、収容所の強制労働の後に米国に移住している

ピアノはリリー・マイスキー。

マイスキーはピアティ・ゴルスキーの最後の弟子と言われ、米国移住後世界で演奏しています。

ユダヤ人、ソ連生まれ、ウクライナ生まれ、、、。独裁者がいなければ深く美しい芸術が生まれるのに。独裁者はどれだけ世界を駄目にすれば気が済むのでしょうか。

野鳥が水浴びをするようになった 懐かしい「Moon River」

清々しい日射しが僅かな肌寒さを包んだ日。桜をはじめ花は開花を急がず春の最も丁度良いお天気だった。

気になっていた方が快方に向かわれたので4軒の往診、訪問の予定が3件に減った。かっては7,8件も苦ではなかったが今は4件が一つ減るだけで随分気が楽に感じる。

昼休みの美術館の庭で水浴びするシジュウカラとホオジロの姿があった。

しばしば庭のどこかで営巣するシジュウカラ。今年は何処になるのか。

しばしば庭のどこかで営巣するシジュウカラ。今年は何処になるのか。

ソメイヨシノの直前に満開になるホウキザクラ。

ソメイヨシノの直前に満開になるホウキザクラ。

濃いめの色が冴える。

「Moon River」。上京したころの緊張感と希望を思い出す。

1961年公開の映画『ティファニーで朝食を』で、主演女優のオードリー・ヘプバーンが劇中で歌った曲。1961年のアカデミー歌曲賞を受賞、グラミー賞では最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀編曲賞の3部門を受賞した。

特に波乱のストーリーも無く、ニューヨークのアパート生活のほかオードリーの生活感と魅力に満ちた作品という印象がある。

映画と音楽は浪人時代の発表で、そのころの正月、ホレス・シルバーとクリス・コナーの来日公演を大手町サンケイホールに聴きに行った。

正月の静かな大手町のビル街が映画の朝の通りによく似ていて、通りを「ムーン・リバー」を口ずさみながら東京駅まで歩いた。

小田和正が音楽の道に入るきっかけとなった曲と書かれている

能登町の蕪寿司 春のお菓子 心に響く歌、響かない歌。

予報ではもっと良いお天気になると伝えられた。しかし比較的温かかったが日射しのようなものは無く終日曇った。

弟がお付き合いしている能登町の方の蕪寿司。

弟がお付き合いしている能登町の方の蕪寿司。

研究が重ねられた素晴らさ。

本日かってのスタッフが寄ってくれ、お菓子を頂いた。

菊廼舎(きくのや)の富貴寄(ふきよせ)の「桜色缶」

菊廼舎(きくのや)の富貴寄(ふきよせ)の「桜色缶」

というもの。

開けると春満開だった。

食後お抹茶のお伴に頂きました。

食後お抹茶のお伴に頂きました。

心込められた薬師丸ひろ子の「Wの悲劇より」。

さすがプロの作詞作曲だけある。

彼女の「セーラー服と機関銃」もとてもいい。

一方、

“貴方に会って素直になれた

この思い抱きしめて

めくるめく季節の中を明日を信じて

前を向いて歩いて行こう”

かってゴルフの練習場でスピーカーから次から次とこのような歌が聞こえて来て参ったことがあった。どの歌も同じような歌詞(作文)で苦痛になり途中で帰った。

いつの頃からか四方に聞こえるこの歌。聴きようによってはとても幼い内容に写る。ある報道特集のテーマ曲も似たようなものだったのには驚いた。

私でも(誰でも)ちゃちゃっと作ることが出来、後世で何の評価も受けないような気がする。

春の嵐 複雑な今日ゆえ。

本日土曜、朝から荒れ模様だったのが午後一段と激しくなった。

雨はポツポツだったものの風は凄かった。

木々はうなり枝は飛ばされ花は腰をかがめて耐えていた。

風は南から吹き気温は20度近くにもなり草木には最悪だった。

毎年春にはこんな嵐の日があり、散々なゴルフだったこともあった。

かって幸せな二人が歩いた緑の野

時も場所も帰らぬが

いつか昔に戻れる日を待ちたいと歌われる。

1960年代は何事も質素で分かりやすかった。学校帰りに駅前の食堂でメザシ定食などを食べて十分満足だった。

今はあれこれあまりに多く耳目と口中に入り、そうかも知れないが違うかも知れない、と悩ましい。

それで当時単純すぎると思っていた上掲の歌などは今は親しめ、かってあまり聴かなかったモーツアルトが優しい。

時代のせいもあるだろうが、一番は歳のせいに違いない。

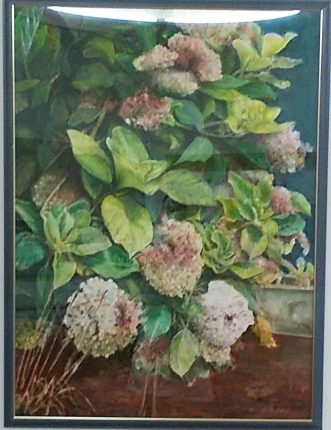

施設に架かるNさんの絵。

本日患者さんがお世話になっている高齢者施設を診察で訪れたところ、見覚えがあるNさんの水彩画がホールに架けてあった。

同じグループの別施設で見たことがあるNさんの作品は風景もあるが花が良く描かれている。

このたびのは初めて観た作品で縦1メートルくらいはあり水彩としては大きい。

感心するのは良く研究されていること、陰影に力があること、構成の緻密さ、植物の迫力、なにより水彩画としてご自分のスタイルに到達されていること、などいつも感心して足を止めさせられる。

「あじさい」

「あじさい」

「朝顔」

「朝顔」

2枚ともアクリル板の上部にに照明が写り込み申し訳けありません。、

如何にも楽しんで描いてらっしゃる風で素敵だ。

お世話になりながら開館 国連におけるパブロ・カザルスの「鳥の歌」 文化芸術が無ければ。

今日が2022年の開館。

昨日はお魚が届き本日はお花そしてお客さんに来て頂いた。

3年目に入ったコロナ禍に加えて深刻な戦争色が重なり、気が滅入る。会う人ごとに皆ユをひそめ、むごたらしい侵略を憂う。

それでも自分なりの外来を診て、三回目のワクチンを接種し、施設を訪ね、在宅回りの暇をみて美術館の仕度をした。幸い仕事はその時だけいくばくか重い気持ちを和らげてくれるので助かる。

本日複数のお客様から展示の助言や興味深いご指摘を頂いた。なるほどと思ったくことだったので、採用したり確認をした。皆様には本当にお世話になる。

早春の庭のカフェにお寄りの皆様、有り難うございました。

これからトサミズキ、コブシ、イチゲ、モクレン、桜、チューリップ、丁字ザクラ、そして新緑へ。

その前のクリスマスローズだけの庭は木の葉も無くまだ寒げです。

時には小雪がちらつくかもしれませんが、曖昧さを漂わせて静かに春を待つ風情はまた何とも言えません。

伝説的なチェリスト、パブロ・カザルスの「鳥の歌」

1971年91才、国連平和賞受賞式での演奏とスピーチ。

ダリ、ミロ、ガウディ、カザルス、ピカソ、カレーラス、FCバルセロナ、ジャズのモーティスを生み出すスペインはカタロニア。カザルスは内戦、さらに独裁的なフランコ政権の圧政に苦しむ同地方の平和を願って国連で演奏しました。

1975年フランコの死去後、1977年に何とか民主的な選挙が行われました。

樹下美術館で毎年末行っているSPレコードを聴く会のお終いにカザルスの「鳥の歌」が掛かります。蓄音機をお貸し頂き、毎回レコードを持参されるA氏にはとてもお世話になっています。

自由な文化、芸術がどれだけ平和に役立っているのか具体的に知りません。でも、もしそれが無ければ世界はもっと野蛮な戦争に明け暮れるのではないかと思うのです。

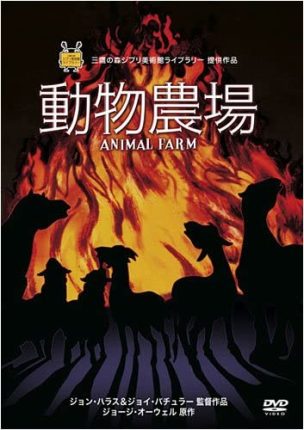

ウクライナは可哀想な国 ふと高校時代の「Animal Farm(動物農場)」が蘇る 当時の二人の恩人。

「コルホーズ ソフホーズ」。高校時代の地理でY先生が何度も口にされた言葉だった。

そのたびに「ウクライナ」も。

以来肥沃で広大な地にコンバインが似合う農業地帯は、寒い観念が先立つソビエト連邦の中で唯一温かさと豊かさのイメージがあった。

そして同じ高校時代、月2回通った英語教師のもとで読んだイギリスの作家ジョージ・オーウェルの「Animal Farm(動物農場)」。このたびのウクライナ侵攻でそれも思い出した。

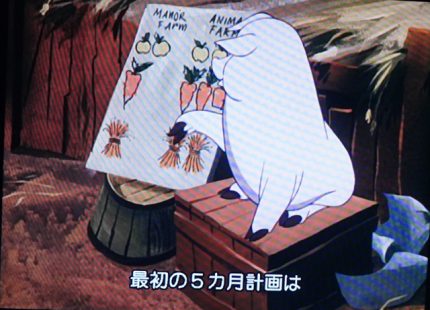

「Animal Farm(動物農場)」の話はこうだった。

酒浸りの農場主のもとで辛く理不尽な生活を強いられる家畜たちが反乱を起こし、平等で主体的な自治を目指した顛末の物語だ。

“2本足(人間)は悪、4本足(動物)は善”、“ベッドで寝てはならない”、“動物を殺してはならない”など7項目のスローガンが掲げられ、そのもとで動物たちは懸命に働き成果も上がってくる。

しかし農場は、演説が上手い手下と、子犬を自らの番犬に育て上げたリーダーの豚に牛耳られるようになる。リーダーと同様、豚たちは特権的で、かって人間が住んだ家で番犬に守られながら、禁止した酒まで飲み贅沢な生活をはじめる。

彼らは計画書や書類を書いては焼き捨てることを繰り返す。あまつさえ上層の豚たちは収穫を人間と取引し、最後に2本足で歩くまでになり、当初の理想は失われ、事態は以前より遙かに悪化する。

読んだ当初は、人と動物の風刺物語程度に感じ、さほど面白く無かったが、次第に深刻な真実が書かれていたことを知るようなった。

さて常に不条理を強いられるウクライナは可哀想な国だ。

帝政ロシア時代、広大な国の食糧を支えた農民は「農奴」として最下層の悲惨を味わされ、革命後はソフホーズ、コルホーズの名のもと国家管理される。

1932~33年にはウクライナを中心に人類史上最悪と称される飢饉「ホロドモール」が起きる。

外貨を稼ぐ為に農産物は輸出に回され、過酷なノルマと常態化した飢えに耐える農民をさらに飢饉が襲う。医師は農民を診る事を禁じられ、パンを食べられない農民は犬や猫や草を食べ、抗議する者は収容所送り、子殺しが拡がり、路傍に次々と死体が放置され、数百万から千数百万人が死亡したと言われる。

後の政権は飢饉は国全体で起こったもので、ウクライナに限られたことではないと弁明する。しかし同地方には以前より先進性と自由の気風があり、帝政やその後の共産主義体制に対しても批判的な空気が存在した。

それが気に入らなかったスターリンは策を弄し同地をいっそう深刻な飢饉に追い込んだといわれ、現在もそのいきさつは払拭された訳ではないという。

不条理を強いられるウクライナは可哀想な国だ。

この色が国旗になっている。

侵攻はまさに現実であり、根源に優越欲求が染みこんだ確信犯的な行為にほかならない。

我が国の首相は難民を受け入れると明言した。大変だが何を於いても急いですべき救済措置であろう。上越地域に彼らが来ることがあるなら揃って歓迎しなければならない。

さてこの機にかねての願望、改憲を言い出す人はすくなくない。しかしその人たちはウクライナ侵攻のお陰ですと、ロシアにお礼を言わなければならない奇妙な立場に立つことになる。

勇ましければ良いというのでは軽くて小さなプーチンの量産でしかない。

ひるがえって首相の先の救済決意は理性的で有益、立場をわきまえた指導者として信頼に足りるものとして写る。

※赤文字、後日(3月12日抹消、無いつもりでお読みください)

改憲は誰が口にするかで性質と将来が全く異なる。どういう人がどんな言い方をするか慎重に見なければならない。

ところでこの度の侵攻で、「動物農場(Animal Farm)」を思い出し、検索するとスタジオジブリ版のアニメ映画があったので申し込んだ。

本日到着したので早速観た。

最初に指導者になった良い豚。

最初に指導者になった良い豚。

権力を志向する別の豚が飼育するどう猛な番犬に抹殺される。

同映画は伝説のイギリス・アニメーションスタジオ「ハラス&バチュラー」が1950年代に制作し、スタジオジブリ美術館が国内向けに上映、出版したもの。

「動物は他の動物を殺してはならない」は最後に「理由なく殺してはならない」に変えられるのが今さらながら恐ろしい。

公の大切な書類を燃やしてしまうようなリーダーは、数年前までどこかの国にもいた。気を付けていないと動物農場はどんな国でも簡単に生まれる。

前述の英語教師のもとで動物農場のあとバートランド・ラッセルとジョージ・ケナンの随筆集が教材になった。内容を訳す以上に問題を考えることが重視されたと思う。

わけても、“今で言うwin-win”、“議論と多数決”、“偏狭の排除”、“粘り強い交渉”、“中庸(ニュートラル)の貴重”などを熱心に説いた当時40才の美しい教師。最後になると、“あなたは理系ではなく文系に進んだら”と言った。

※後日加筆→“熱狂の危うさ”も何度も出ました。

この人と、世間知らずの私に、物の大切さと世間の義理を説いた下宿のおばさんは大事な恩人。

今日の「小さな村の物語 イタリア」から。

開業して47年間、沖縄はおろか海外というものへ行った事が無い。お金と暇が無いうえ、さらにコロナだけは間に合っているという皮肉な日常だから如何ともしがたい。

せめてというので数年前に妻と奈良京都や長崎へ行った。国内で十分、これからはたまに旅行しようと考えていた矢先のコロナだった。今では近くの飯山市と野沢温泉、それに秋田県の鳥海山を見に行く計画で十分な楽しみになっている。

そんな訳なのでテレビで世界遺産や「小さな村の物語 イタリア」を観て旅情を味わっている次第。先回も書いたとおり、小さな村の物語は風土が美しいうえ生活の豊かさに毎回驚かされる。

そこには文化や教育、あるいは歴史、宗教の違いと一言で言えないものがありそうだ。素晴らしさが私達にも伝わる限り理解できる何かがあるのだろう。

だが一体それは何なのか、いつも考えさせられる。

本日(再放送?)は101才の老人の生前と、亡き後の長男夫婦が取り上げられた。

生前の老人はかって炭焼きをしていた。

ある朝目ざめのベッドへお嫁さんが蜂蜜を運ぶ。老人は何度もスプーンを舐めたあと、再び寝るかと思いきや四点杖を両手に数段の階段を降りて居間に出る。さらに暖炉に近い椅子に腰掛けると新聞を拡げた。

あまつさえ記者に向かってナポリの歌を歌おうかといって歌う。私は歌手じゃないからね、と断りを入れて恋の歌を歌った。

こんな生活をしていたら当地ではたちまち新聞に出るが、家族は静かに心こもった対応をするだけである。父を愛し後を継いだ長男は父中心の生活を語り、父の居ない生活など考えられないと述べる。

人望厚い老人の最後の床に村人たちが次々に訪れて手を握り祈った。村中の人と楽隊が出て歩き祈る葬儀の映像があったが、教会にあふれるた村人の服装はみな普段着だった。

亡くなって初めて父を語る人の多さに長男は驚く。お金を払えないまま村を出た女性は父から黙って品物を受け取ると“子どもだけは大事にしなさい”と言われたと話す。

“後で相手が嫌な思いをするから、施しは決して人に話してはいけない”、と述べていたという。

もう一つの話は少し若いパン職人の夫婦だった。夜なべの仕事中「この土地で採れるものは格別だから、それを使った私達のパンはいつかローマに届く日がくるだろう、コーラのようにね」と笑った。

休憩のベンチで夫は“出合った時と変わらず素晴らしい奥さん”と言うと、妻は涙ぐんだ。

向こうの谷間に見えるヴァッレピエトラ村。

向こうの谷間に見えるヴァッレピエトラ村。

世の中にこのような話以外どんな良い話があるだろう。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月