文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

庭が赤くなってきた リュウノウギク レッド・ガーランドの「Rain」。

よく雨が降った月曜日。

さほどの寒さではないが、美術館の庭も少しずつ赤味を帯びてきました。

夏の間、長く咲いたカシワバアジサイは早めに紅葉を始めます。

夏の間、長く咲いたカシワバアジサイは早めに紅葉を始めます。

北アメリカ東部原産といわれる木は、紅葉もどこか洋風な感じを受けます。

真っ盛りのリュウノウギク。

真っ盛りのリュウノウギク。

2007年の開館の数年前に植え、その後沢山増えました。

もとはと言えば東京の伯母が富士山麓の別荘の庭から送ってくれました。

60年も前の話ですが、別荘の土地は伯父のゴルフの賞品だったそうです。

時代とはいえトンデモな話として当時聞きました。

鈴を振ったように綺麗な声の持ち主だった伯母。

生前何かとお世話になりました。

レッド・ガーランドのピアノトリオで「Rain」。

この人のジャズには温かみが感じられます。

学生時代はじめ若い頃に沢山聴きました。

鐘の残響のような響きを持つ和音や、コロコロしたメロディは彼独特の演奏スタイルです。

美術館のすぐそばでノブドウが綺麗です。

去る10月17日、妙高山の初雪の日の当欄でノブドウの写真を1枚掲載しました。

それがこの数日日増しに色濃くなりました。

これまで何度かノブドウの掲載をしました、

2018年11月1日、 2017年10月4日。

しかし今年ほど沢山しかも鮮やかに色づいているのは初めてです。

今年はどこでもこんな風でしょうか。

以下は本日雨中の美術館裏にあるベンチの左手で見た実です。

様々な色がありますが、紫色がニュアンスとして共通しているようです。

よくもこんなに綺麗な色を作れるものだと感心します。

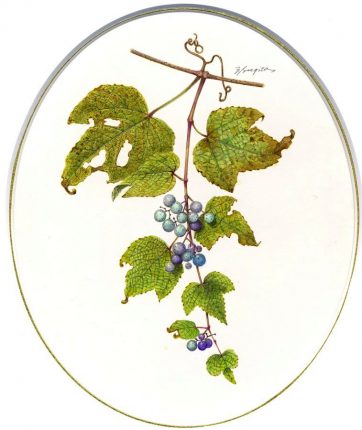

かってノブドウを描いたことがありました。

こ 2000年作で、これまで何度か出した絵です。

2000年作で、これまで何度か出した絵です。

これでも精一杯豪華に描いたつもりでした。

平成3年、日本橋三越で求めた根本曠子作野ぶどう切貝棗(きりがいなつめ)。

平成3年、日本橋三越で求めた根本曠子作野ぶどう切貝棗(きりがいなつめ)。

お茶を習い始めて5年目のころでした。

秋に何度も使い、これからもお出しするつもりです。

明日は月末日曜日の茶会の日です。雨降りが続いていますが、日中は止むようです。

柏崎市のドナルド・キーンセンターを訪ねた 今井翔太、駿哉ご兄弟の作品 帰路の福浦八景。

本日日曜日、念願かなって柏崎市、ドナルド・キーンセンターを初めて訪問した。

同センターは樹下美術館の少し後に開館している。

まったく格上の同センターを訪ねるのに10年の歳月を要した事になる。遅くなったがその間に年を取り、偉大なキーン氏を少しく理解できる仕度をしていたのかもしれない、という言い訳を許して頂きたい。

センターは想像以上にスケールが大きく、目的が明瞭で、知的な文化漂う場所だった。それはとりも直さずキーン氏自身のエッセンスの現れであり、センター設立者のキーン氏に対する敬愛と深い理解がそうさせているものと思った。

自国の文化価値は自国人の理解だけではまだ足りない。国際的な研究と俯瞰が加わっていっそう価値の普遍性が高まる。

キーン氏がこの国の文学を研究し世界に向けて多数発表され、多くの作家、文化人、国民と広く親交を結んだのはまことに貴重なことだったにちがいない。

氏の足跡を示す展示は大変分かりやすく充実していた。こまやかな資料蒐集と展示構成とともに、傍らのキャプションは誰が書かれたのだろう。ご苦労と内容の明瞭簡潔さに深く感銘を受けた。

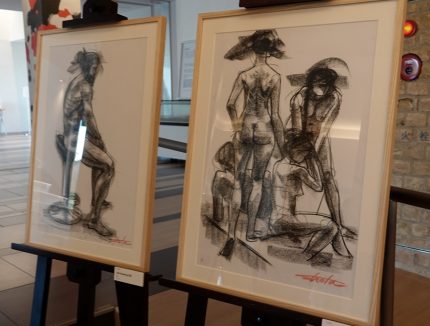

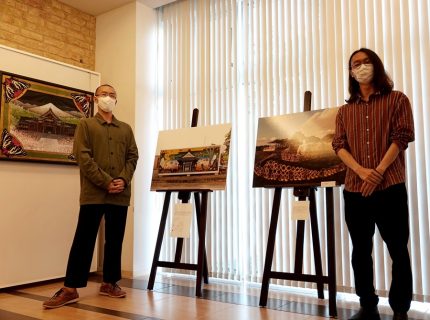

ロビーでは今井翔太、今井駿哉兄弟の展示イベントが行われていた。

駿哉さんの立体と版画の現物ほか、広大なインスタレーション作品の写真も。

駿哉さんの立体と版画の現物ほか、広大なインスタレーション作品の写真も。

以下は翔太さんの絵画。

表現が異なるご兄弟の作品は、ともに精神性と時間要素が重なり、印象的だった。

表現が異なるご兄弟の作品は、ともに精神性と時間要素が重なり、印象的だった。

展示順路の口に建っていた鮮やかな柱。

展示順路の口に建っていた鮮やかな柱。

ここから先はマナー遵守で撮影をしていません。

よく手入れされたバックヤードの芝生。

よく手入れされたバックヤードの芝生。

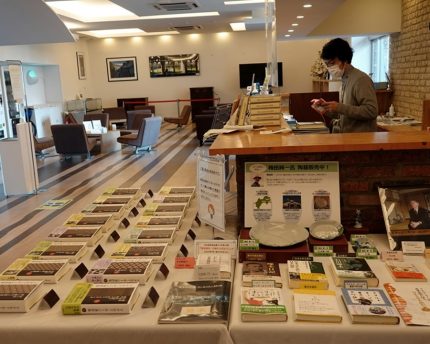

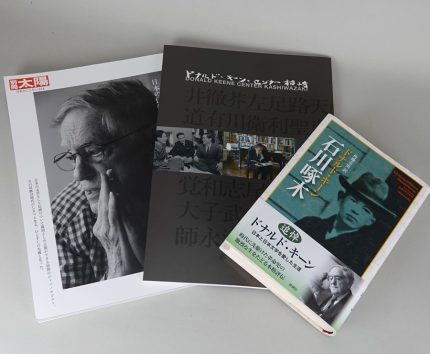

ショップで求めた本。

ショップで求めた本。

左から別冊太陽「ドナルド・キーン 日本の伝統文化を想う」 2017年9月25日平凡社発行。

真ん中は常設展示図録「ドナルド・キーンセンター柏崎」

2013年9月20日 ブルボン吉田記念財団発行。

右「石川啄木」著者・ドナルドキーン 2016年6月10日新潮社発行。

バックヤードを歩くとすぐアカタテハ蝶が飛んできて塀に止まった。

バックヤードを歩くとすぐアカタテハ蝶が飛んできて塀に止まった。

いつかの武相荘でもそうだったが、記念施設の庭で蝶をみると、

かつての主が遊んでいるのか、とふと想ってしまう。

また柿崎海岸で千鳥をみると母かと思ったりもする。

懐かしい柏崎マリーナを入り口から覗いてみた。

懐かしい柏崎マリーナを入り口から覗いてみた。

出来たばかりの昭和50年中頃、

私たちの30フィートヨット「オレンジペコ号」をここに係留していた。

以下は本日の福浦八景と恋人岬。

この一両年、庚申塔や天神様街道の探訪、市立博物館や木村茶道美術館訪問など、何度も柏崎市を訪ねた。

同市は歴史と神仏が厚く、多くの文化人やスポーツ選手、さらに様々なコレクターを生んだ貴重な文化都市だ。

世の中が偏狭と目先利益や見た目に夢中の昨今、求めるべき幸福が遠く薄くなるのを漠然と感じる。

文化と教養は幸福を求めて歩くために履く、歩き心地の良い丈夫な靴かな、と思う。

今日、文化豊かなドナルド・キーンセンターでは気づかされることが非常に多かった。

館内奥にあったキーン氏の再現書斎でなんとも居心地の良さを覚えた。

求めた本も楽しみにしたい。

御地がいつまでも心安らかに訪れることが出来る街であることを祈っています。

寒かった日の見聞 皆様に感謝。

本日は朝から寒い一日だった。

午前の仕事を終えて美術館に向かう道で、妙高山山頂に雪が見えた。

雪は谷すじに溜まり、ちょっぴりであり冠雪というより初雪のイメージ。

しかし例年より相当早く降った模様で、今冬の寒さが案じられる。

午後3時ころ、買い物帰りの妙高山。

午後3時ころ、買い物帰りの妙高山。

ホームセンターで芝生の肥料や百合の球根と咲いているフジバカマを買った。

フジバカマも蝶が寄る花なのでブッドレアのそばに植えたい。

以下午後から目にしたものです。

裏のベンチ脇で沢山実をつけているノブドウ。

裏のベンチ脇で沢山実をつけているノブドウ。

ある種のハチが卵を産み付け、その実だけがこのように色づくらしい。

夕刻に尊敬するコレクターのA氏が見えた。

お持ちになったスプーンは、先ほど手に入れたばかりのイタリアのアンティーク。100年ほど前のもので、コーヒー豆の計量スプーン。

良い感じに使われ、各部のカーブとバランスが何とも言えず美しい。

如何にもイタリアという感じでしょ、と言うニコニコ顔のA氏。センスの良さにはいつも感心させられ、美学の専門家と言ってもいい人。

仕事帰りの俳句のA氏も加わって、しばらく四方山を話した。

閉館後西方の空低く僅か雲の切れ目が見られ、綺麗な夕焼けの予感。

近くの水田へと出向いてみると、いっとき紫色の世界が現れた。

東の米山は変わった形の雲が浮かび、童話のシーンのようだった。

東の米山は変わった形の雲が浮かび、童話のシーンのようだった。

本日夕食のメザシ。

本日夕食のメザシ。

このほかに玄米ご飯にサラダとおでん風の煮物が出た。

軽い朝昼とメザシ&野菜中心の夕食にして45日、

54,7キロの体重が2,5キロは減った。

減り加減が早いため、夕食のおかずを少し増やした。

ちなみに朝・昼はヨーグルトとサラダに紅茶が基本。多目に動く日は8枚切りトーストを1枚加える。

このような食事は一般に勧められないかもしれませんが、味覚が鋭くなり、ゴルフが良くなり食後の眠気も無い。年の多い私には合っていると感じている次第です。

仕事場の夕食どき、外でドンドンと音がした。鵜の浜温泉の花火が見えてカメラを向けた。

仕事場の夕食どき、外でドンドンと音がした。鵜の浜温泉の花火が見えてカメラを向けた。

本日夕刻近く、柏崎の方達がお見えになり、熱心に展示をご覧頂いた。その後カップが楽しみと仰りカフェでゆっくりして頂いた。

午前に来られた方が「森のトマト畑」を二冊お買いになったと聞き、有り難く思った。

さまざまにスマホを楽しまれた若い女性お二人の様子は、スマホが上手く使えない私には羨ましい光景でした。

多く留守をしましたが、皆様ご来館有り難うございました。

明日は暖かくなるということです。

常時玄関扉を6.70㎝ほど、カフェの窓を20㎝ほどを、晴れていれば天井の排煙孔を開けていますが、新しい二基のエアコンのお蔭で館内はほどほどに暖かく、助かっています。

2020年10月10日土曜日の大夕焼け 本日のゴルフ。

一昨日10月10日、いつもの水田で壮麗な夕焼け雲を見た。

17:03、妙高連峰は右に焼山、左火打山。頂上にすーっと雲が掛かって暮れていく。

17:03、妙高連峰は右に焼山、左火打山。頂上にすーっと雲が掛かって暮れていく。

車に戻って本日撮ったものをモニターで見ていた。しばらくして外をみると赤く染まった大きな雲が西南の空を覆っていた。

突然のように現れた波打つ大夕焼けに息を飲んだ。

雲の中から

〝汝、人を愛せ〟と言って巨人が降りて来れば良かったのに、と思った。

17:25分、電車が来た。夕陽が沈んだ西の方角。

17:25分、電車が来た。夕陽が沈んだ西の方角。

そちらには厚い帯状の雲があり、長々と赤く染まっていた。

※写真のキャプションの時刻に誤りがありましたため、訂正しました(15:13→17::13などです)。

遠くにもう一人、若い人が居て雲や電車を撮っていた。

昔懐かしい「Beyond the Sunset」。

かつて「夕陽の彼方に」という邦題が付いていた。

本日ゴルフがあり47,47は今年一番良いスコアだった。

新装なった上越市立小林古径美術館を訪ねた。

昨日10月4日日曜日午後、新装なり4年ぶりに開館した上越市立小林古径記念美術館を観に行った。

城址公園の風致に相応しい平屋の建物は上品で軽やか、親しみやすかった。

古径記念室の常設展示のほか、来年の3月21日まで「上越美術のチカラ 展」が記念企画されている。

古径の作品は勿論だが、明治期以降の上越地域ゆかりの作家たちの作品はいずれも魂がこもり、文字通りチカラがみなぎっていた。

以下小林古径作品から二点、爽やかさがいっぱい。ほの暗い室内は居ながらにして秋の光が感覚された。

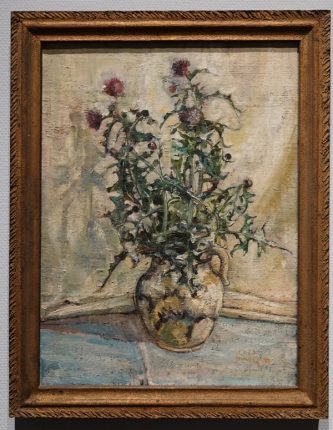

以下は新潟大学教育学部髙田分校の芸能科卒業生はじめ当県ゆかりの作家作品から二点。

普段から身近な人、同郷人などローカルなアイデンティティーが共有される人の作品は得に言われぬ親しみを覚える。

込められた熱意や県人特有の真摯さが現れていて、心打たれる。

話それますが、以下エントランスにさりげなく置かれた家具に目が止まりました。

左右に柳宗理のバラフライ・ストゥール。真ん中はムライ・ストゥール。

左右に柳宗理のバラフライ・ストゥール。真ん中はムライ・ストゥール。

いずれも天童木工が発表したミッドセンチュリー・モダンの名家具です。

明るいギャラリー回廊に飾られている齋藤真一氏やガレの作品。

明るいギャラリー回廊に飾られている齋藤真一氏やガレの作品。

豊かなお宅を訪問して観るような気軽さで次々立ち止まった。

こまやかに作り込まれた掘川紀夫氏のテンセグリティー。

こまやかに作り込まれた掘川紀夫氏のテンセグリティー。

やや古風な庭に楽しい動きと色彩を与えていた。

二本の白が他の四色をうまく引き立てている。

白とは大切な色だな、とあらためて思った。

そういえば、雪は白ではないか、とさらに思った。

日本家屋の骨頂を感じる古径邸。

日本家屋の骨頂を感じる古径邸。

柱と壁が計算され尽くした面と角度で空間調和している。

古径邸内路地に端整な酔芙蓉。

古径邸内路地に端整な酔芙蓉。

この花を見るためだけでも、もう一度行ってみたい。

管理は大変だが手入れの良い庭は見所の一つ。

邸内展示は、左から志賀重雄氏の二作品、向こうに齋藤尚明氏作品。

邸内展示は、左から志賀重雄氏の二作品、向こうに齋藤尚明氏作品。

展示はケースを用いず、あるがままの姿で展示され、力強い存在感を肌で感じられる。

これも志賀重雄作品。

これも志賀重雄作品。

齋藤三郎の最初のお弟子さん・志賀氏による思いも寄らぬ灰釉の大作。

刻んだ線も雄渾だった。

以下二点は内田邦夫氏作品です。

焼き物によるテーブルと椅子。

焼き物によるテーブルと椅子。

1910年(明治43年)上越市生まれの内田邦氏は東京藝芸術大学を卒業され陶芸の世界に入りました。

後に日常の使用を前提に、安価で楽しく、モダンなクラフト陶芸のジャンルを築いて広めました。

帰りに一休みした「世界のトナリ」。お客様がはけて静かになった店内。

帰りに一休みした「世界のトナリ」。お客様がはけて静かになった店内。

帰りがけ、ふと見るとスタッフがしゃがんで丁寧に床を拭いていた。

客が途絶えた時に何をするかは、あらゆる仕事の成功の鍵だと思う。

この店はそれが行き届いていることにとても感心した。

帰りにもう一軒寄った遊心堂で、偶然志賀重雄氏の湯飲みが出ていて求めた。

帰りにもう一軒寄った遊心堂で、偶然志賀重雄氏の湯飲みが出ていて求めた。

さて長々となってしまいました。

もっと詳細を書かかなければなりませんが、時間がありません。

新たな小林古径美術館。

思ったより小さい、空間が狭い、など意見はありましょう。

だが資金や規制がタイトな中、4年の歳月を掛け智恵とデザインを絞り尽くして完成した美術館だと思いました。

身の丈に合って余りある、コンパクトで見やすく、疲れず興味深い施設です。

特に美術のチカラ展では多くの作家の力作を初めて楽しみ、もっと沢山観たいと思いました。

焼き物好きには、志賀重雄と内田邦夫作品は新鮮で驚きでした。

公的な施設ではなおさらのこと、作家や作品の選択にご苦労されることでしょう。ジャンル、ネームの大小、プロとアマなど芸術世界は常に宇宙的な様相を呈しています。

〝何が真摯で美しく、親しめ、素敵なのか〟

このたびはバランス良くそのことが配慮され、必要な主張もちゃんと貫かれていた、と実感しました。

開館にたどり着くまでの館長はじめスタッフのご尽力に敬意を表し、末長く皆様のチカラが発揮されることを祈っています。

この機会に上越の芸術とその環境に誇りを持ち、いっそう魅力ある地域になることを心から願った次第です。

暇をみて何度も訪ねてみたいと思いました。その都度心地良い時間と新たな発見に出会えることでしょう。

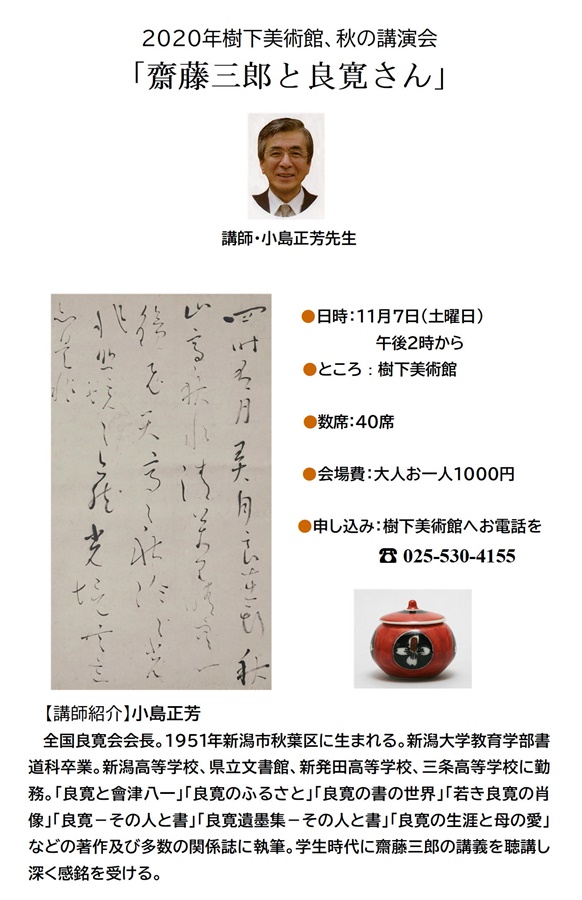

来る11月に「齋藤三郎と良寛さん」の講演会 仲秋の名月。

来る11月7日(土曜日)、樹下美術館に於いて、

「齋藤三郎と良寛さん」と題しまして全国良寛会会長・小島正芳先生の講演会を以下のように催します。

当館茶会におけるふとしたご縁で講演会が実現しました。

小島先生は長年に亘り良寛を研究され、今年8月に全国良寛会会長に就かれました。

演題は「齋藤三郎と良寛」に決まり、樹下美術館にとって打って付けの会になろうと想像されます。

コロナ禍は負の面とともに、文化・芸術への親しみを深める傾向を内包しているように感じられます。

感染への配慮によって満席の約半分での開催ですが、どうかご都合をみてご参加ください。

秋が深まります。

今夜は仲秋の名月でした。

名月や夜更けて屋根に雨の音

無事に終わった今月の茶会。

時に土砂降りを交えた本日日中、樹下美術館で今月の茶会をしました。

7月から始めた新機軸、月1回の月末茶会です。

午後1時と2時半の二回、11名様のお客様をお迎えし、雨も上がり良い日和になりました。

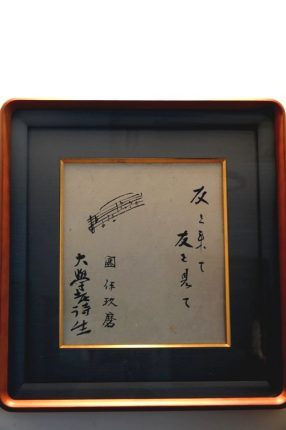

待合に掛けた堀口大學、團伊玖磨両氏による色紙「友と来て」。

待合に掛けた堀口大學、團伊玖磨両氏による色紙「友と来て」。

お二人は慶應義塾式典曲などで作詞作曲を共にされています。

文言は大學氏、音符は伊玖磨氏と思われます。

樹下美術館は齋藤三郎を常設展示しています。三郎は戦後上越市に仮寓された堀口大學に気に入られ、親しく交わりました。

軸は立花大亀和尚の円相。

軸は立花大亀和尚の円相。

花入れは柏崎市の吉田隆介作の掛け花入れ。

頂いたアケビと庭の茶の花を入れました。

器は今年正月、天神祭に出かけ吉田宅を訪問した際に求めました。

坪島圡平作の赤絵鳥文角切り香盒。

坪島圡平作の赤絵鳥文角切り香盒。

作者は川喜多半泥子の廣永窯を継いだ人です。

今日庵のお庭焼きによる四方風炉と畠春斎の菱形釜。

今日庵のお庭焼きによる四方風炉と畠春斎の菱形釜。

風炉先屏風は齋藤三郎筆の父宛手紙。

そして坪島圡平作菱水指です。

髙田の竹内泰祥堂さんのお菓子を坪島圡平の角皿に盛りました。

髙田の竹内泰祥堂さんのお菓子を坪島圡平の角皿に盛りました。

古い話ですが、30年前坪島氏の水指を求めた年の暮れ、

お歳暮と言って氏から届いた2枚の皿のうちの1枚です。

本日はコロナの日々を明るくする同氏の三器を用いました。

建て付けに蝋型鋳物による斑紫銅建水。

建て付けに蝋型鋳物による斑紫銅建水。

花入れと同じく今年正月の天神様祭で柏崎を訪れた際、

原惣右衞門工房にお寄りして求めました。

に 障子を開けた会が和やかに終わりました。

障子を開けた会が和やかに終わりました。

暗くなりがちな毎日ですので色彩を意識してみました。

お客様で、結婚式の前日に発熱し小生が注射をしたというご夫婦が見えました。40年も昔のこと、全く記憶にありませんでした。

式当日は熱が下がり無事だったということ、今更ながら良かったと胸を撫で下ろした次第です。今では、熱が出たからといってすぐに注射などをしませんので、今昔物語です。

終えて田んぼに行くと青空と大きな雲が緩やかに戯れていました。

終えて田んぼに行くと青空と大きな雲が緩やかに戯れていました。

秋の茶を終えて仰げば大き雲

樹下美術館にやってきた賀川孝と水島清および倉石隆各氏の作品。

過日遠方から来館された方が2点の油絵と4枚の版画を持参されました。

油彩の1点は賀川孝、もう1点は水島清各画伯の作品です。版画は倉石隆の「罪と罰」の挿絵原画からでした。

以下作品を紹介させて頂きます。

●最初に賀川孝作品です。

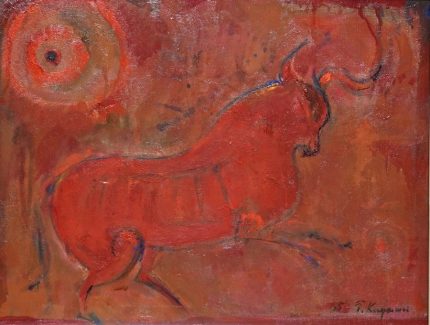

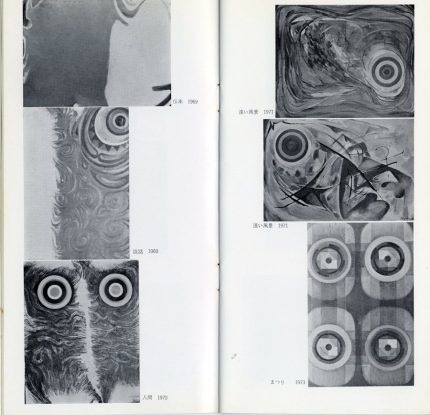

全面に赤を用いた熱っぽい作品です。躍動する牛が古代の洞窟画を彷彿とさせます。倉石隆の画友として、話に聞いていた賀川作品を初めて見て胸踊りました。後に記しますが、左上の同心円は賀川作品独特のモチーフです。

○賀川孝と倉石隆

1917年上越市寺町善導寺に生まれた賀川孝は、髙田中学校(現髙田高等学校)時代から倉石隆と美術を共にしました。上京後二人は駅前で殴り合いの喧嘩をするほどの親しい仲だったといいます。 自由美術協会から主体美術協会へ、これも二人一緒でした。

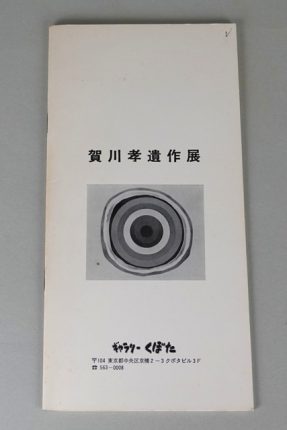

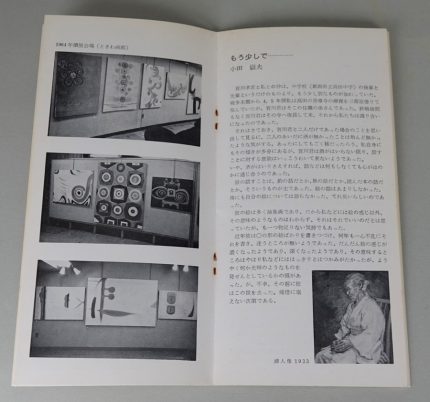

1975年1月享年58才で没した賀川氏。京橋の「ギャラリーくぼた」で催された遺作展の図録に、芥川賞作家小田嶽夫氏とともに倉石隆が長い送る言葉をしたためています。

掲載作品。

掲載作品。

いずれも同心円が眼あるいは記号として描かれている。

胎内で早々に形成される眼。賀川氏にとって原初の生命と文化・文明の根源的な表象なのでしょうか。氏の作品では、その眼がいつも私たちを睨んでいたと言われています。

右ページは、賀川氏が生まれ育った善導寺に仮寓した小田嶽夫氏の追悼文。

右ページは、賀川氏が生まれ育った善導寺に仮寓した小田嶽夫氏の追悼文。

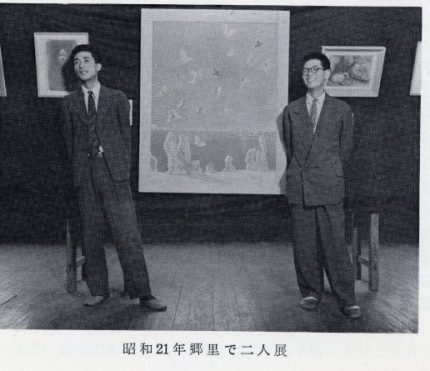

昭和21年、髙田で二人展の一コマ。(遺作展図録から右賀川氏、左倉石氏)

昭和21年、髙田で二人展の一コマ。(遺作展図録から右賀川氏、左倉石氏)

昭和40年4月髙田における「矢島甲子夫、賀川孝、倉石隆 三人展」

昭和40年4月髙田における「矢島甲子夫、賀川孝、倉石隆 三人展」

左から倉石隆、矢島甲子夫、齋藤三郎、賀川孝の各氏(髙田信用金庫ホールで)。

故郷を離れ、保証もなく東京で切磋琢磨した芸術家たち。確かなものは熱い魂とふる里を同じくする仲間たちの存在だったのでしょう。当時の写真をみていると、自分が恵まれている事とともに、恵まれていない事にも気づかされます。

○水島清について

明治40(1907)年7月新潟県旧水原町生まれ。若くして上京し林武に師事、東京美術学校を卒業しました。二科展、後に独立展で活躍。構図、色彩、タッチとも独特の力強さがあります。発表を重ね1991年12月17日横浜で没しました。享年84才でした。

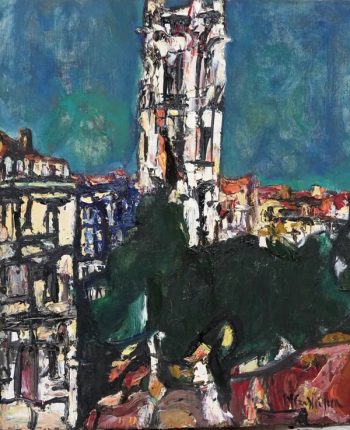

以下はこのたびご持参頂いた作品です。

水島清「パリ サンジャックの塔」1963年 37,7×46,6㎝。

水島清「パリ サンジャックの塔」1963年 37,7×46,6㎝。

パリで二番目に高い建物がキャンバス一杯反るように描かれています。

白い塔を浮き立たせている空も青く強く塗り込められました。

所によって触ると痛いほど絵の具が盛り上げられていました。

さて齋藤尚明氏にお借りしているアルバムの中に、水島清氏と収まる齋藤三郎の写真がありました。

「水島清展」で前列中央に水島清氏、その後ろ齋藤三郎。

「水島清展」で前列中央に水島清氏、その後ろ齋藤三郎。

髙田の人がほかにおられますので同地での展覧会でしょうか。

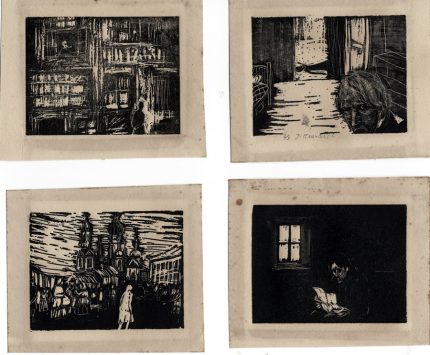

●最後に倉石隆による挿絵原画の版画です。

「罪と罰」の原画4点 各サイズは7,3×9,5㎝。

「罪と罰」の原画4点 各サイズは7,3×9,5㎝。

(ドストエフスキー著 中村融訳 1969年 偕成社発行)

現在この書物は「倉石隆の本展」として展示されています。

以上いずれの作品も、かって上越市で医業を営まれた亡きおばあ様のコレクションの中からお持ちくださいました。

作品の良さとともに、かって当地の同業者に熱心なコレクターがおられた事に深く感銘を受けました。

遠路作品をご持参くださったSさん、本当に有り難うございました。

本日はお若い女性お二人に「森のトマト畑」をお買い頂きました。

おうちへ帰って読むということ、如何だったでしょうか。

昨日のうろこ雲 11月に小島正芳先生の講演会「齋藤三郎と良寛さん」。

昨日はうろこ雲に目を奪われた。

寝不足解消の昼寝の後見た空は、まことに爽快で一遍に目が覚めた。

雲は想像以上に明るく、レンズを向けると空以外の景色が暗くなる。特に逆光ぎみのケースは著しい。

フィルターやpc上の加工など、調整可能なようだが、私には無理でいつも悩ましい。

仕事後駆けつけた夕陽の森公園の空。

仕事後駆けつけた夕陽の森公園の空。

不思議にも二色に分かれた。

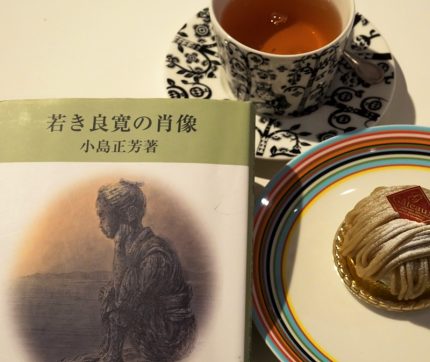

本日美術館で一回目を読み終えた「若き良寛の肖像」

本日美術館で一回目を読み終えた「若き良寛の肖像」

著者 小島正芳 考古堂書店 2015年12月発行

著者の小島先生は今夏全国良寛会会長に就かれました。先生により樹下美術館収蔵の軸「秋夜月弄」の詩が良寛の真蹟であることが分かり、先生とご縁が生まれました。

先生は新潟大学時代に書道を専攻され、髙田分校芸能科で齋藤三郎の講義を受講し感銘を受けられ、今日まで三郎を深く敬愛されておられます。

来る11月7日(土曜日)午後2時から樹下美術館において「齋藤三郎と良寛さん」の講演をして頂くことになりました。

数日後、フォーマルなお知らせを致しますが、コロナの状況から入場は40~45人様程度の見通しと考えています。

その折はどうか宜しくお願い申し上げます。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月