文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

浮かぶような入り陽 .陽は昇り陽は沈む。

本日穏やかに夕陽が沈んだ。

水平線のモヤに沈みながら球体のような影が付き

軽々と浮いてるようだった。

ペリー・コモの「Sunrise Sunset」

Sunrise Sunset

Sunrise Sunset

おさな子たちに時が過ぎ

こんなに美しくなったり

いつの間にか大きくなっている

これが本当にあの子たちなのか

昨日まであんなに小さかったのに

Sunrise Sunset

Sunrise Sunset

歳月は飛ぶように移ろい

小苗は一夜にして花をつけ

みるみる開いていく

Sunrise Sunset

Sunrise Sunset

歳月は飛ぶにように移ろい

季節は追いかけっこをしながら

幸せと涙を運ぶ

季節は追いかけっこをしながら

幸せと涙を運ぶ

Sunrise Sunset

Sunrise Sunset

(拙い端折りの意訳です)

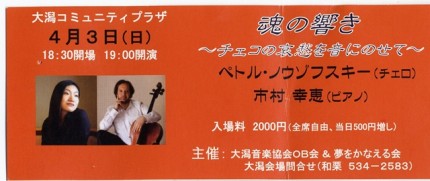

市村幸恵さんとペトル・ノウゾウフスキーさんの音楽会 ユーモア。

本日夜当市大潟区のコミュニティープラザで「魂の響き~チェコの哀愁を

音にのせて~」という音楽会があった。

ペテル・ノウゾウフスキー(チェロ)と市村幸恵(ピアノ)による音楽会で、

「夢をかなえる会」と「大潟音楽協会OB会」の共同主催だった。

ドヴォジャーク、ベートーベン、ヤナーチェク、ドビゥッシー、マルティヌー

と3人のチェコの作曲家をメインにドラマティックなプログラムだった。

繊細さと豪胆さを縦横に行き交うチェロ、織物のようにチェロと歌い合う

ピアノ。

感情と精神のほぼ全域が刺激され,胃腸まで活発に動きとてもおなかが

空いた。

市川さんは上越市吉川区のご出身。1997年国際芸術連盟新人オー

ディションに合格。

1998年プラハ音楽院に留学された。

本日演奏後の見送りに立っておられた市村さんとお会いした。

「私の義兄の関根日出男先生が、、、」

とご挨拶しようとすると、、

「ああー覚えていますよ、佐藤さんのコンサートでしたね!」

と仰った。

1998年の市村さんのチェコ留学を前にして、柿崎区上下浜の佐藤

宅に100人近く集まって壮行リサイタルがあった。

私の義兄に耳鼻科医関根日出男氏がいる。

氏はチェコ文化研究家で音楽研究家、ヤナーチェク友の会顧問もされ、

日チェコ友好協会から表彰されている。

かって佐藤宅の壮行音楽会でお会いした時、市村さんは留学の助言を

受けるべく関根氏を訪ねたと仰った。

東京の親族と市村さんの間に接点があったことにその時驚いた。

そして今夜、18年前の壮行の場面を即座に思い出された音楽家の脳

に驚いた。

遠い国で学び今チェコを中心にヨーロッパで演奏活動されている。

どんなにご苦労されたことだろう、「よく頑張りましたね」、とお伝えする

と、少し目を潤ませられたように見えた。

今日のプログラムにヤナーチェクの「おとぎ話」というリリカルな演目が

あった。

彼女はヤナーチェクに影響を受けてチェコ留学を決めたと聞いている。

ヤナーチェク-市村さん-関根日出男氏がきれいな線で繋がっている。

ところでチェロのペトル氏は毎年150回ものコンサートをされ、ご自身の

「ヴィヴァ・タンゴ-チェロ」は2014年ニューヨークで最も人気のあるCDに選ばれ

ている。

本日チェコの国民性として“ユーモア”を挙げ、2部冒頭「だんだんどーも」と

言って登場された。

そういえば関根日出男氏の翻訳本にミラン・クンデラの「冗談」がある。

最近世間がとんどんきつくなり、ユーモアという言葉自身遠くへ行ってしまった。

寒いと冷たい You Must Believe in Spring。

このところ寒のもどりが続いて挨拶は「寒いですね」や「風が

冷たい」になっている。

同じ気温のもとで表現が「寒かった」り[冷たかったり]する。

風は冷たく心は寒い。

外部の現象に対しては冷たいと言い、

自身の現象は寒いと言うのだろうか?

水が冷たい、貴方は冷たい、、、。

心が寒い、懐が寒い、、、、。

だが「手足が冷たい」と「「手足が寒い」は両方ありそうなので

難しい。

しかし相手の手足を触って「寒い」とは言わず「冷たい」と言う

にちがいない。

それがなぜ自分の手足は冷たかったり寒かったりするのだろう。

どっちかが間違いなのだろうか。

もしかしたら冷たい時は「他者のものの如く感覚させられ」てい

て寒い時は自分のものとして実感している、という理屈が成立し

ているのか。

自分を自らとするのは勿論、他者のように感じたり、人間は忙

しい。

時間があればもう少し考えてみたいところだ。

「You Must Believe in Spring」

シェルブールの雨傘のミシェル・ルグランの曲で、

1967年の映画『ロシュフォールの恋人たち』の挿入歌だという。

春はちゃんと来ると、かみしめるように歌われています。

早春の庭を見ながらSPレコード パガニーニの課題曲。

全国的にインフルエンザは収束したと、昨日のニュース

が伝えていた。

しかし数日再びA型が盛り返すなど発症が続いている。

本日積もるほどではなかったが、雪が混じる寒い日と

なり、まだ気を許せない気がする。

そんな午後友人がSPレコードを抱えてやってきて、K氏

を交えてたっぷり2時間、蓄音機を聴いた。

コルトーのピアノ、ジンバリストのバイオリン、カザルスの

チェロ等々次々と早春の館内に響いた。

大家が天から降りてきて聴かせてくれる。

SPレコードにはそんな幸せ感がある。

人の悪口などまずしない人たちとの時間は爽やかだった。

「手回し蓄音機でSPレコードを聴く会」 5月14日(土曜日)

午後6時からから樹下美術館で催します。

大人お一人様500円、樹下美術館窓口あるいは

お電話025-530-4155でお気軽にお申し込み下さい。

ユリア・フィッシャーの「パガニーニ奇想曲13番。

「悪魔の微笑み」と呼ばれる3度重音の連続下降が難関。

今年、孫の一人がこの課題曲を弾いてある音大に合格した。

しっかり表情を付けなければ音楽にならない。

大勢の教官の前で緊張したが、心込めて弾けたという。

いつか当館のホールでぜひ彼女の演奏を聴きたいと思う。

冬の終わりを告げる雪か。

このところ冬型の気圧配置ということで寒さが戻っている。

零下何度も下がるほどでは無いが、昨夜からの雪が10

センチ近く積もっていた。

冬の天気予報で日本海側の雪マークは本当に目立つ。

今週なども週末までずらりと続いていた。

それでも今年は少し降っては止むを繰り返し全体として

少ない。

樹下美術館2016年のイベントのお知らせです。

昨日に続いて今年のお知らせです。

樹下美術館の催しとして以下2つのイベントを行います。

どうかお気軽にお楽しみください。

●5月14日(土曜日)午後6:30より

「手回し蓄音機でSPレコードを聴く会」

会費大人お一人様500円

中高生お一人300円

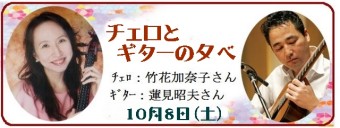

●10月8日(土曜)午後6:30より

「チェロとギターの夕べ」

・チェロ 竹花加奈子さん

・ギター 蓮見昭夫さん

会費大人お一人様2800円

●お申し込みお問い合わせは

お電話025-530-4155へ

受付は3月15日から始めさせて頂きます。

お気軽にお問い合わせください。

楽しめたサブリーユの「土曜ジャズ」、素晴らしかった南雲さん。

昨日に続いて寒波の土曜日、スタッフは館内の片付けに忙しかった。

午後私は、遅ればせながら車庫の整理と掃除をした。

スタッフの皆さん一年間本当にお疲れ様でした、深く感謝しています。

終えて妻と大潟区上小船津浜は野菜フレンチのビストロ サブリーユで食事をした。

毎月一回行われる「土曜ジャズ」の日で満席だった。

一年半前に聴いた 伊佐治さん、渡邊さん、坂井さんのトリオに

柏崎の南雲麻美さんがゲストで加わられた。

その昔親しんだジャズ、だが女性演奏者のライブは1970年前後、

「ロング イヤロー ロード」で凱旋された秋吉敏子さん以来初めてだった。

アルトサックスを途中クラリネットに持ち替えられた南雲さんが

あまりに上手いのでびっくりした。

天性と思われるスイング感、ハイトーンもロートーンもそしてアップテン

ポもバラードもみな歌う。

全てが聴かせ所という圧倒的な演奏だった。

どんなにジャズがお好きでどれだけ練習し、いかに聴かせる努力を

されたことだろう。

トリオの皆さんもお仕事お持ちの中、一年半前より力強く楽しくかつ新鮮だった。

以下は今夜の曲目です。

・It Could Happen to You(訂正しました)

・黒いオルフェのテーマ

・Tenderly

・Softly as in a Morning Sunrise

・My One and Only Love

(休憩)

・Memories of You(南雲さんクラリネット)

・鈴懸けの径(南雲さんクラリネット)

・Wendy

・One Note Samba

・All the Things You are

スタンダード曲をメインに麗しい選曲でした。

出ずっぱりでフィーチュアリングされソロを聴かせるのは本当にタフなこと。

南雲さん、そして皆さんお疲れ様でした。

良い年末を有り難うございました。

今年のご来館有り難うございました ルーベン・ゴンザレス キューバの原発。

曇り時々雨の本日12月25日、樹下美術館は2015年の営業を終了しました。

振り返りますと、昨年より20パーセントほど来館者様に恵まれましたこと心から感謝いたします。

増加に新幹線の恩恵は見当たらず、もっぱら皆様の口コミと一部サイトの寄与ではと思っています。

これまで年間お一人も見えない日が数日はありましたが、この二年間一日もありませんでした。

当館はもともと賑わう場所ではありませんが、

猛烈な雨嵐の日でもどなたかにお出で頂いたこと一種奇跡のように感謝しています。

本日の最終日は9名様のご来館でした。

ここ三日続けて名残のお茶のみに寄られた方がいらっしゃてとても感謝しています。

中高年の方々、お若いカップル、お一人様、幼いお子様連れ、車椅子の方々、、。、

読書、美術鑑賞、息抜き、癒やし、庭の見物、お仲間のおしゃべり、書類書き、観光の寄り道、、、、。

小さな樹下美術館を思い思いに使って頂きましたことを有り難く思っています。

今年は懸案の収蔵図録編集で、作家さんの大切な事実が幾つか分かりました。

また時代の盲点として残っていた作品も新たに加わりました。

長くご心配をお掛けしてますが、今ようやく迷うわずに最後の編集を行っています。

樹下美術館の過ぎた9年はあっという間でした。

10年目となる16年度の開館3月15日もあっという間にちがいありません。

今年のご来館まことに有り難うございました、来る年もどうか宜しくお願い申し上げます。

亡きキューバの名宝ルーベン・ゴンザレスのピアノで「Como siento yo」。

今ある物を大切にしてきたキューバ、ピアノも古そうですね。

緒に就いたキューバとアメリカの国交回復は、来年あたり是非大きく前進してほしい。

その節には原発の輸出入など絶対にせず、良きキューバの文化が継承されますように。

(ソ連の主導で開始された原発建設はカストロ首相の英断で中断されています)

SPで聴いたヴァイオリンの巨匠たち 今夜の月は今年の見納めか。

日中は10℃前後で推移し曇りがちの木曜日。

今年の樹下美術館も明日までとなり、お世話になった音楽好きの方たちが集まり蓄音機でSPレコードを聴いた。

エルマン、ジンバリスト、クライスラー、ハイフェッツ、、、。

バッハからイングランド民謡まで、20世紀の巨匠たちの名演が次々によみがえった。

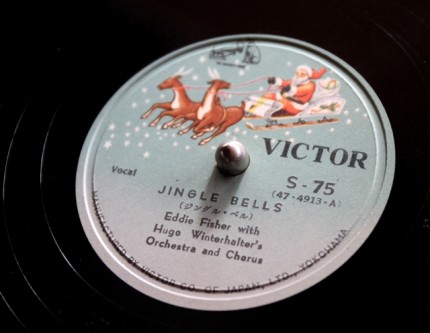

最後は良い声のエディー・フィッシャーで「ジングル・ベルス」が掛かった。

お客様も次々にやって来られ聴いたりおしゃべりしたり、賑やかなひと時だった。

何人かの方が来年5月8日(土曜日夕刻)のSPコンサートは是非来たいと申し出られた。

明日は満月だが寒波が待っているらしい。

その後年内は好天が望めそうも無く、これが今年最後の月になるかもしれない。

月を惜しんで映画ピクニックのテーマから「ムーン・グロウ (Moonglow)」

懐かしいフランク・チャックスフィールドの演奏です。

長く意味が分からなかったクリスマスソング Deck The Halls。

私の中学校時代にアメリカから女性の英語教師が来た。

判然としないが、数ヶ月あるいは半年くらいの在任だったのだろうか。

身長が高くやや背を丸くして歩く先生はどこかエリザベス女王を思わせる威厳のある風貌だった。

(笑顔は優しかったが)

生まれて初めて間近に見る欧米人は随分大人に見えたがお若かったのだと思う。

ミス・ヘイゼル・チルグレンがその人だった。

日本語を全く使わず授業はちんぶんかんぶんでほとんど内容を覚えていない。

思い出せる場面は以下の二つだけだ。

一つは彼女が何かを握っていてそれを私たちが英語で当てるゲーム。

答の一つはボタンだったが中々当たらなかった。

あとは英語の歌を習った。

黒板に歌詞が書かれていたが、まったく意味が分からない。

“ディック ザ シーズン トゥ ビ ジャーリ ファララララーラ、ラララ

ダーウィ ナーワ ゲーアペーロ ファララ、ラララ、ラララ

フロー ディ エンシェン ユータイ キャーロ ファララララーラ、ラララ”

脳裏にある文句は以上で、まず言葉になっていない。

後年クリスマスになるとラジオから聞こえたものの内容はさっぱりだった。

この度クリスマスが近づき、ついにインターネットで検索してみた。

検索の凄い所だろう、なにがしかの単語が合っていれば一定の精度でサイトが並ぶ。

Deck The Hall

Deck The Halls

歌はウェールズに発した「Deck The Halls」という聖歌あるいは讃美歌だった。

“聖なるヒイラギで玄関を飾ろう”というような内容で始まるクリスマスソング。

クリスチャンの方ならだれもがご存知の歌にちがいなかった。

一番は以下のようであり、三番まであった。

【Deck the Halls】

Deck the halls with boughs of holly,

Fa la la la la, la la la la.

Tis the season to be jolly,

Fa la la la la, la la la la.

Don we now our gay apparel,

Fa la la, la la la, la la la.

Troll the ancient Yule tide carol,

Fa la la la la, la la la la.

一見簡単なようだが、deck:飾る、bough:枝、Tis:it is、jolly:楽しい、don:着るかぶる、gay apparel:きれいな服、troll:陽気に歌う、yoletide carol::クリスマスの聖歌、etc.。

古い英語も混じっているようであり、当時も今も自分には無理な歌詞だった。

それを飛ばしながら都合良く覚えたようで、体裁も脈絡もない。

子どもが歌を覚えるなら、こんなことを繰り返して成長すればいいのかもしれない。

だが60年前、たった一、二回外国人教師から教わったものは、摩訶不思議な呪文に変わり長年頭の隅にこびりついるだけだった。

当時クラスでどれだけの人が意味を理解出来ただろう。

ミス、ヘイゼル・チルグレンはどこまで期待して歌を教えたのだろう。

今日、ようやく動画などから、クリスマスを迎える楽しい歌だと分かった。

そもそもさっぱり分からなかったのは私だけだった?

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月