文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

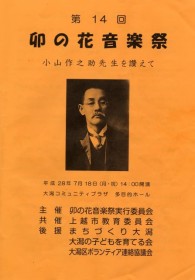

楽しかった第15回卯の花音楽祭。

本日月曜日は海の日の祝日、午後に第15回卯の花音楽

祭が開催された。

上越市が輩出した音楽家故小山作之助を讃えて行われて

いる

音楽会が出身地の大潟区はコミュニティプラザで催された。

大潟区のオカリナやギターのアンサンブル、近隣を交えたコー

ラスに加えて折々ゲストが参加する。

器楽は技術のほか和声が高度化したり、曲調の陰影が深ま

ったり、素人の自分にも毎年進化を感じることが出来る。

コーラスでは大人のドラマティックさ、中学生の若人らしさ、

小学生の胸打つ純真さが真っ直ぐに伝わった。

ゲストのソプラノ、アルト、テナー、バスの四人の「よろずやリ

コーダカルテット」は唱歌から民謡、クラシックそしてピアソラ

までとても楽しかった。

上越教育大学大学院教授の後藤丹先生が編曲された「故

郷」と「夏は来ぬ」は、伴奏のピアノも美しく、卯の花合唱団

のコーラスはオーケストラを聴くようにこまやか、かつ壮大

だった。

演奏は編曲と指導者によって大きく変わる。

良くなればさらに楽しく練習出来るにちがいない。

音楽をする人を羨ましく思った。

本日は後藤先生と相席し、終了後樹下美術館でお茶をご一緒し

た。

音楽について、作之助について、お話は面白くためになった。

主催される実行委員会の皆様、後援のまちづくり大潟、大潟の子

どもを育てる会、大潟ボランティア連絡協議会の皆様、有り難うご

ざいました。

地域の慎ましくも暖かな音楽祭、また来年も楽しみにさせてくだ

さい。

夏、疲れを知らないこども。

雨模様の午前が昼になる頃晴れてきた。

一番小さな孫が来ていて近くの鵜の浜温泉海水浴場へ一緒

に行った。

知り合いの浜茶屋「みやこや」(海の家)でラーメンやおでん

などをゆっくり食べてから三才の孫は日本海初デビューとな

った。

初めは波に怯えて、帰ると言っていたが根気良い親が時間

を掛けて馴らすと、浮き輪無しで波に向かって行くようになっ

た。

鵜の浜は多少深めだが楽しみながら海の泳ぎを覚える事が出

来る。

監視所のアナウンスも適切だった。

さてこどもというのは本当にアクティブだ。

海から帰って昼寝をすると夕食前のひと時はダンス。

家にある卓上型蓄音機で1940年代のレコードを掛けてみた。

ベニー・グッドマン クインテットの「世界は日の出を待っている」が

回っている。

ユーチューブに同じレコード演奏がありました。

非常に早いテンポですが一生懸命腰を振って踊ります。

そのあとフリッツ・クライスラーのヴァイオリンでベートーベン

のクロイツェルソナタ第三楽章を掛けました。

やはりユーチューブにあった同じ盤の演奏です。

テンポに合わせてご機嫌でした。

“疲れを知らない子供のように”

はシクラメンのかほりの歌詞でしたね。

日本音楽コンクールに出場される少女。

本日夕刻外出から戻り車を降り立つと美術館からまことに妙なる

ヴァイオリンの音色が聞こえてきた。

樹下美術館の何処から聞こえるというのではなく、全体が鳴って

いる音だった。

普段カフェのBGMは小さいし、SP盤もこんなに鳴らない、音は

極めて本格的だった。

恐る恐るはいると、一人の少女が陶芸ホールでヴァイオリンを弾い

ている。

胸がすくような音がホールを自在に満たしている。

これはただ者ではない、一体誰なのだろう、そしてどうしたのだろう。

傍らにおられたご両親が、8月末の日本音楽コンクールに出場する、

弦楽器が良く鳴りそうな樹下美術館で一度弾かせてやりたかった、

と仰った。

絵画ホールで、中学二年生のSさん。

陶芸ホールのパガニーニのあと絵画ホールでバッハを弾かれた。

確かに樹下美術館はコンクリート一体駆体で残響が良く(良すぎる?)、

弦楽器の演奏に向いている。

陶芸ホールは角張ってやや閉鎖的な形状だが、広めなので音楽会

はそこでさせてもらっている。

一方、絵画ホールは小さいながら天井が複雑で高く、カフェにも陶

芸ホールにも音が行き、多様なピッチをこなし、もっと良いかもしれ

ない。

Sさんに絵画ホールで弾いてみたらと勧めると、バッハを弾かれた。

思う存分に歌い素晴らしかった。

絵画ホールの方が良かった、とご自分で仰った。

響き渡る自らの音のすみずみを究極まで聞き取られたにちがいな

い。

3才からというヴァイオリン、どんなに練習されたことだろう。

どうかコンクールではがんばって、と心から祈った。

演奏のあと、高鳴りを静められるように三人で夕刻の水田が見える

テラスに向かわれた。

ああ先人、佐渡に骨を埋めた都会の女医さん。

先日、佐渡へ向かう汽船待ちという東京のご家族が当館にお

寄りになった。

お孫さんご夫婦と一緒の高齢のご夫婦、93才の老紳士は可

愛い犬を連れ、庭を巡られた奥様には、羨ましいと仰って頂い

た。

別れ際にお会いしただけだったが、ご自分の早稲田中学時代、

會津八一の講義を聴いたことがあると仰った。

カフェに會津八一の本があったことからそんな話になった。

それから一週間ほど経って、思いも掛けず會津八一の本が8

冊送られて来た。

同封のお手紙からご本人は長年地域に尽くされた大正生まれ

の産婦人科医だった。

激変する経済と社会、大陸進出、太平洋戦争、戦後の大混乱。

荒波に翻弄される進学事情、兵役、仕事、家庭の様子が垣間

見られる。

大正生まれの方達は苦労されている、とはかってある僧侶がし

みじみ語った言葉だ。

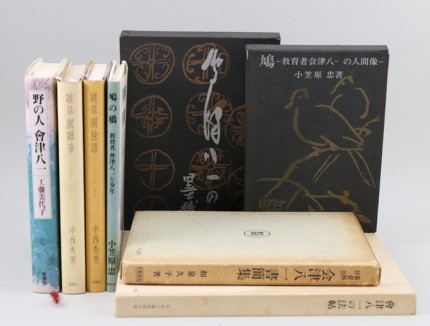

↑我ら新潟県民の誇りの一人、會津八一の関連書物。

幾冊かの本から八一が如何に教え子たちから敬愛されたか、が

分かる。

書物は適時カフェの図書に入れさせて頂くことにしました。

お手紙に、自らの出兵を前に訪ねた奈良薬師寺のことと、八一の

短歌がしたためられていた。

末尾に、時代の波に押される如く昭和15年に東京から佐渡に渡

り、僻地医療に携わり平成14年89才で同地に骨を埋めた女医

である姉の記載が見えた。

この度の佐渡行きは彼女が眠る羽茂の祭と墓参りが目的だったと

いう。

戦時下の医師達は次々軍医として出征したため、地域は極端な医

師不足に見舞われたはずである。

姉君は帰郷の機会を失いながら、無医村化した佐渡で60余年間、

最後まで献身的な医療を遂行、昭和52年に勲五等宝冠章の叙勲

を受けられている。

傍ら手紙主の学費も支え、恩人に値する存在だった。

ハイヒールで颯爽と都会を歩いた女医さんは、羽茂において袴に

下駄の往診姿で納棺されたという。

思いもよらぬ先人の足跡を読み目頭が熱くなった。

蓄音機で聴くクラシックSP盤の至福。

ある方のご好意で樹下美術館のカフェにコンソール

タイプの大きな蓄音機が置いてある。

時々持ち主がレコードを持参して来館され、一緒に聴く。

たびたび聴くうち、クラシックSPを聴くのは特別な時間だ

ということが分かるようになった。

昨日木曜日は午後休診の日、有志が5人カフェに集った。

SP盤の音楽は優しく哀しく、あるいはふつふつと喜びを

伝える。

往時の名手の演奏が箱から私たちに向かって再現され、

カフェは良き音楽の時代そのままの空気に包まれる。

以下は昨日かかったレコードです。

・「幻想曲(K475)とソナタ(K457)」(モーツアルト)

/ ピアノ:リリー・クラウス

・「弦楽四重奏曲(死と乙女)」(シューベルト)

/ ブッシュクヮルテット

・「エレジー」(フォーレ) /チェロ:ピエール・フルニエ

・「愛の喜び」「愛の悲しみ」(クライスラー)

/ヴァイオリン:フリッツ・クライスラー

・「ワルツ(No11、12)」(ショパン)

/ ピアノ:ディヌ・リパッティ

・「アヴェマリア」(シューベルト)

/ヴィオラ:ウィリアム・プリムローズ

・「歌の翼に」(メンデルスゾーン)

/ヴァイオリン:ヤッシャ・ハイフェッツ

ほかに3人のお客様がおられましたが、皆さん喜んで加

わってくださり、最後まで楽しまれました。

庭の花たちも耳をそばだてて聴いている風情、コーヒーが

一段と美味しく感じられました。

花や草が一緒に聴いていたようなひと時でした。

「紅(くれない)」アジサイ ルビー ジャッキー・グリーソン。

薄いピンクで始まるアジサイ「紅(くれない)」がますます濃くなった。

↑昨日の様子、赤い額として花の周りを可憐に囲んでいる。

このような色になると毎年ルビーのような花、という印象を持つ。

これからさらに紅色を濃くしていく。

昔の曲にルビーというのがあった。

学生時代の初めころ、ザ・プラターズの歌がラジオから流れた。

今ユーチューブにジャッキー・グリーソン楽団のルビーがある。

彼の音楽はいつも懐かし気で私のような人間には聞きやすい。

ジャッキー・グリーソン楽団の「ルビー」

本職の俳優としてジャッキー・グリーソンは映画ハスラーで、

ポール・ニューマンとビリヤードの真剣勝負を演じる役どころ

で出演している。

方や自分の楽団はロマンティックな音楽を得意としていた。

編曲もこなし、50~60年代にかけ1億数千万枚のレコード

セールスの実績があるらしい。

もう一つルビーに関して、自分の子供時代に母と次のような

話をした覚えがある。

「うちに宝石ってあるの」

「いーや、何も無いの。昔ルビーの指輪をお父さんに買って

もらったことがあるけど、引き揚げの時に取られちゃった」

私が晩年の母を好きになったのは、清潔以外装飾というも

のに興味が無かったような人だったせいもある。

瞽女ミュージアム高田 鵜の浜温泉の夕陽。

昨日土曜日午後は長く間懸案だった場所を訪ねた。

「瞽女ミュージアム高田(麻屋高野 上越市東本町1-2-33)」へ行った。

懐かしげな旅情を漂わせる一角で、すっかり楽しませてもらった。

「瞽女ミュージアム高田」はかって染物屋さんのだった町屋が

巧みに利用されている。

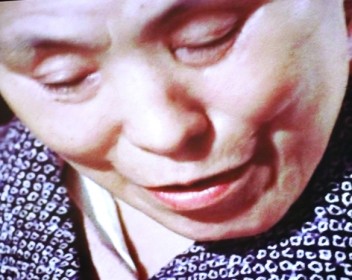

杉本キクイさん(館内の紹介映像から)。

この人がいなかったら文化としての「高田瞽女」の名実は

残らなかったかもしれない。

最後の瞽女(ごぜ)の覚悟を胸に昇華した美しい人だと思った。

とても強靱で聡明な印象を受ける。

瞽女さんには厳しいハンディキャップと芸が深く一体化されている

↑齋藤真一氏の装丁による本の数々。

(齋藤画伯の油絵を観たかったのだが)

以下は昨夕出会った鵜の浜温泉の夕景です。

雨に咲く花 芝の雨太宰案じてめくる本。

午後から雨降りとなり気温が下がった。

昨日半袖になったばかりのところでまた長袖に後戻り。

午後は休診の木曜日午後、樹下美術館の庭はヒメタイ

サンボクが香り、アジサイまで匂う気配だった。

芝の雨太宰案じてめくる本

可哀想な氏の命日が近づいている。

楽しかった蓄音機でSPレコードを聴く会。

裏手の水田にすっかり水が入った穏やかな土曜日。

一昨年から数えて第三回目のSPレコードコンサートが終わった。

広い告知をしなかったが,ほどよく50名様の来場者さんをお迎え

できた。

前半7曲のクラシック、後半にポピュラー、歌謡曲と童謡で7曲。

3回目だったのでお陰様でリラックスして主催できました。

【プログラム前半の部】

●アンダンテ・カンタービレ(チャイコフスキー)

「弦楽四重奏曲第一番より」 フリッツ・クライスラー(Vn)

●エチュードOp10 No3(ショパン) アルフレッド・コルトー(Pf)

●プレリュードOp28 No15(ショパン) イグナツィ・パデレフスキー(Pf)

●菩提樹「冬の旅」より(シューベルト) リヒャルト・タウバー(Tn)

●“恋とはどんなものかしら“「フィガロの結婚」より(モーツァルト)

エリザベート・シューマン(Sp)

●楽興の時 Op94 No1(シューベルト) エトヴィン・フィッシャー(Pf)

●鳥の歌(カタロニア地方のキャロル) パブロ・カザルス(Vc)

【後半の部】

●映画「道」のテーマ スリー・サンズ

●映画「汚れ無き悪戯」のテーマ サウンドトラック

●「キェン・セラ」 フランシスコ・チャヴェス

●「リンゴ追分」 美空ひばり

●「青いカナリア」 雪村いづみ

●「テネシーワルツ」 江利チエミ

●「月の沙漠」 川田孝子/安西愛子

ご協力頂いているA氏に心から感謝申し上げます。

ご来場の皆様、楽しい時間にして頂き誠に有り難

うございました。

いずれ4回目を致したいと考えています。

雨の午後のSPレコード プログラムが決まってきた。

予報通りに午後しばらくして雨になった木曜日。

来る5月14日の「蓄音機でSPレコードを聴く会」でご協力頂いている方が

来館され、ご持参のクラシックレコードからプログラムの一部を聴いてみました。

加工の無いSPレコードの音は森の泉のように優しく心に響きました。

●当日クラシック音楽のプログラムです。

・アンダンテ・カンタービレ(チャイコフスキー)

「弦楽四重奏曲第一番より」 フリッツ・クライスラー(Vn)

・エチュードOp10 No3(ショパン) アルフレッド・コルトー(Pf)

・プレリュードOp28 No15(ショパン) イグナツィ・パデレフスキー(Pf)

・菩提樹「冬の旅」より(シューベルト) リヒャルト・タウバー(Tn)

・“恋とはどんなものかしら“「フィガロの結婚」より(モーツァルト)

エリザベート・シューマン(Sp)

・楽興の時 Op94 No1(シューベルト) エトヴィン・フィッシャー(Pf)

・鳥の歌(カタロニア地方のキャロル) パブロ・カザルス(Vc)

●以下は小生のレコードから2部のポピュラー、歌謡曲です。

・映画「道」のテーマ

・映画「汚れ無き悪戯」のテーマ

・美空ひばり「越後獅子」

・雪村いづみ「青いカナリア」

・江利チエミ「テネシーワルツ」

・ビリー・メイ楽団「オール オブ ミー」

ほか

※誠に申し分けありませんが1,2部ともに当日一部変更があるかもしれません。

●期日は来る5月14日(土曜日)午後6時30分はじまり

●場所は樹下美術館、陶芸ホール

●参加費:大人お一人500円、中高生お一人300円

●お申し込み樹下美術館窓口、あるいは

お電話025-530-4155でどうぞ。

(現在30名様を少し過ぎました、あと10席ほど余裕があります)

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月