文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

新潟県長岡市 二つのイベント

午後休診日の昨日、二つの用件で長岡市へ行った。一つは本日から26日までギャラリー沙蔵で開かれる「アート&アーティストの底力」長岡展に向け拙作品の搬入。もう一つは長岡市立中央図書館で30日まで開催されている「長岡ゆかりの詩人 堀口大學 生誕120年展」を見るためだった。

初めてのギャラリー沙蔵は駅前・大手通りを進んだ市の中心部、分かり易くて助かった。展覧会は県内外から100名近い作家が出展し、小品ながら一人3点までなので膨大だ。事務局の堀川さんたちが懸命に展示作業をされていた。モダンな作品の中で私の「いもけんぴ」は明治時代の油絵のようだった。

作品をお願いして堀口大學展の中央図書館へ向かった。

堀口大學は上越にもゆかりがある。

明治25年(1982年)東京本郷で生まれた氏は、2才から17才まで父・九萬一(くまいち)の故郷長岡市で育っている。外交官・九満一は東京帝大を出て第一回外交官試験に合格する異才で、母・政は大學三才の時に結核で夭折した。

慶應義塾へ入学した大學は吉井勇の短歌に打たれ、与謝野鉄幹、晶子の門下となり、友・佐藤春夫を得る。吉井勇への傾倒は生涯続いた二日酔い、と述べられている。

堀口大學の大きな写真が飾られた 会場  筆記用具を忘れたら 鉛筆を貸していただいた |

会場の二階へ続く階段は タイトルシールが貼られている  さすが長岡市 移動図書館は米百俵号 |

●堀口大學生誕120年展は素晴らしかった。父九萬一の明治人としての気骨と教養は並外れている。魂の外交官が生涯を通して行った「疲れを知らない読書」は印象的だった。

大學のこまやかな感受性が、長岡市周辺の豊かな自然と雪国の生活実感から出発していることを知った。またそのみなもとの一つは母への思慕であり、幼少で失った母の面影のことは胸に迫る。病室の窓ぎわに佇む横顔は花火の明かりに照らされたものだった、と。

戦前戦後のおよそ6年間に居住した妙高市と上越市における生活も濱谷浩氏の写真とともに詳しく紹介されていた。貧しい時代の中でも詩集は刊行されており、敗戦によって国と人が洗われていること、深く戦争を憎む心が伝わる。

※和20年1月、戦禍を避けて夫人の実家である現妙高市(旧名香山村)関川へ移住、同21年11月から同25年6月まで現上越市(旧高田市)南城町に居住。

なかほどに、上越市西城町のT氏宅に4人の文学者が集い揮毫した木製の茶入れ(箱筒状のもの)が展示されていた。小田嶽夫は薫風と書き、堀口大學が花を描き龍瓜の文字を、坪田譲治は名園荘別天地、松岡譲は融雪煎香茗と記していた。

話に聞いた茶入れだったが突然現物に出会って胸躍った。ありし日の高田は大変なことになっていた事をあらためて知らされた。

三島由紀夫ほか多くの著名人をファンにもっていた大學。美しい装丁が施された著書の数々が展示されていた。それぞれの表紙にルビー、紫水晶、ヒスイ、猫目石などがはめ込まれた限定本の豪華さに驚かされた。

筆記用具を忘れたため受付で来館者向けの鉛筆を貸して頂いた。ボールペンは作品を汚す危惧があるため、鉛筆にしているということだった。こまやかな配慮だった。

最後に読みやすいパネルの詩のコーナーを出ると、階下のロビーに子どもたちの詩が展示されていた。堀口大學詩賞の受賞作品で小学生の作品がとても良かった。「言葉は浅く 意は深く」、大學が語った言葉を思った。

※樹下美術館は昨年、今年と堀口大學のご長女・すみれ子さんの講演会を致しました。来秋もまた予定しています。

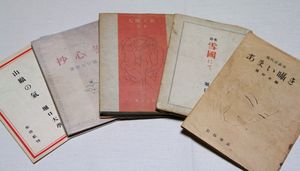

※樹下美術館が収蔵する戦後妙高・上越時代に発行された詩集です

左から山嶺の気:昭和21年11月30日発行 冬心抄:昭和22年1月21日発行

人間の歌:昭和22年5月5日発行 雪国にて:昭和22年7月7日発行 あまい囁き:昭和22年5月10日発行

●堀口大學の会場を後にして再びギャラリー沙蔵に寄ると展示準備が終わったところ。事務局の労を執られている堀川さんはじめ舟見さん前山さん、オーナーさんほかの皆様、遅くまで本当にお疲れ様でした。

大震災支援チャリティと「無謀の無い豊かな国」を願うアーティスト達の思いをお汲みください。

同展は今後新潟市、上越市の開催が予定されています。

長々と書きましたので日をまたいでしまいました。

心ひらかれた秋の午後でした。

賞品の財布 「いもけんぴ」の終了

日中は強い風が吹いた日曜日、ゴルフコンペに出た。今年三回目のゴルフは、わずか二組の小さなコンペ。それが年一回、18年間続いている。

ダブルペリアのハンディは制限無しの優しさ。今年の優勝者は44,4のハンディがついて腕時計の賞品だった。小生は55-53で四位、二つ折りの財布をもらった。20年間使った財布を今日で止め、賞品を使うことにした。ほかに大波、ニアピンの賞をもらって上出来だった。実は私が主催するささやかなコンペの話でした。

さて当ノートに何度か出させていただいた「いもけんぴ」。今夜加筆、サインをして終了としました。用意した額に入れて記念写真をとりました。

SMサイズの小品ですが、30数年ぶりの油絵の完成でした。植物画の精密水彩をしていたことや、年を取ったことで昔よりも上手く描けたような気がしました。

9月上旬からはじめて一ヶ月半、憧れの油絵を描くことは苦労もありましたが、総じて楽しく描けて幸せでした。

作品は20日に長岡市のギャラリー沙蔵さんへ搬入、震災復興支援のチャリティにする予定です。売れればお別れです。

午後はもみがら焼きの煙 夕刻は牧田由起さんのコンサート

昨日午後は小雨混じりでやや温暖。往診に出向いて田んぼに出ると凄まじい煙が目に入った。火事と見まごうそれは、もみがら焼きか。

車は煙の中を逃げるように走り抜けている。もみがらは田にすき込み、焼くのは原則禁止。例外の燻炭は一定の配慮を、とされている。

10年以上も前の三ヶ月間、交換留学生のステイを引き受けた。清澄の国ニュージーランドの高校生だった。通学には電車やバスの便が悪く車で送り迎えをした。秋、田に登る煙を見ると、「信じられない」、と彼は涙さえ浮かべて怒った。

まさか常態ではなかろう。COPD、ダイオキシン関連、交通などへの悪影響。農を応援している者にとって昨日のあまりの煙は少々残念だった。行政から指導などがあったかも知れない。

午後7時から牧田由起さんのヴァイオリンコンサートがあった。ヴァイオリンとヴィオラを佐々木友子さん、ピアノは金子陽子さんが共演された。大潟音楽協会の主催でまちづくり大潟が支援していた。

第一部のプログラムは二曲。「二つのヴァイオリンのためのコンチェルト(ヴィヴァルディ)」と「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲(モーツアルト)」だった。

三人の息はぴったりで、弦楽器は歌いに歌い、ピアノは縦横に奏でられた。モーツアルトは饒舌かつロマンティックで、演奏者と聴衆へのもてなしでいっぱいだった。会場は我が家のすぐ近く、楽しいコンサートだった。

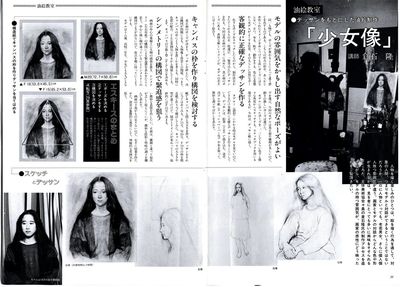

倉石隆氏 1975年の雑誌から

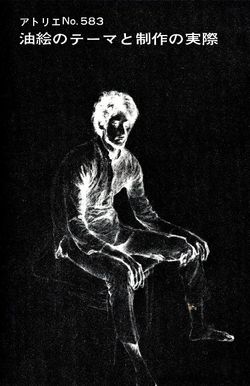

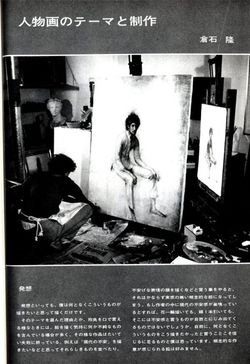

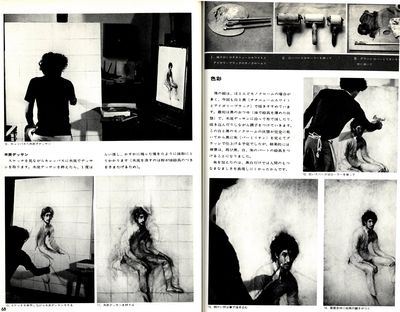

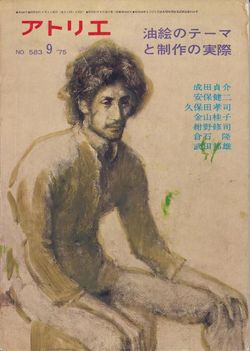

前回のボザールよりさらに10年前の雑誌アトリエの1975年9月号。特集“油絵のテーマと制作の実際”で倉石隆氏のモノトーン「若い男」の制作過程が18ページに渡り掲載されていました。氏の考えの一部とともに紹介させて頂きました。

●発想:僕は何となくこういうものを描きたいと思って描くだけです。(途中省略)自然に何となくこういうものを描きたかったと言うときこそ信じるに足りるものと思っています。概念的な作意が感じられる絵は好みません。

1975年9月号アトリエの表紙

「若い男」の描き始めが表紙に。

余白:このたびのように情景を排して人間だけを描こうとすれば周りは当然ただの余白と言うことになります。油絵ではこれが大変むずかしい。

東洋の場合は周りに何も描かなくても余白が不思議と空間に見えます。デッサンも同様ですが、油絵の背景はただ白く塗ってもそれは空とか壁とかつまり物質を持ったものに見えるから困るのです。

綿密なデッサンを通してモチーフが頭に入る。

油彩の段階ではデッサンを見るがモデルはもう見ない

モチーフ:この数年人間ばかり描いています。何となく描きたいから描いているのです。老人・女・子供・性別が判然としないものまで、色々描くけれど若い青年の絵というものが少ない。多分弱い人間のほうが興味をもてるのかもしれません。

「若い男」のモデルについて:現代の青年が持つ一面の性格、気負い、弱さ、傲慢とふてくされ、何かを欲しがっているいる姿勢と怠惰、そうしたものをむき出しにしている面白さがあります。

(今回のモデルは)せがれと言うことで、どうしても親近感が先にたち、それほど客観的に突き放して見ることは出来ませんが、それはそれで何か描けそうな気がして仕事にかかることにしました。

倉石隆は自他の自然さを大切に作意なき制作に徹した人だと、あらためて思いました。描きたいから描く、描くのが好き、、、画家らしい画家ですね。

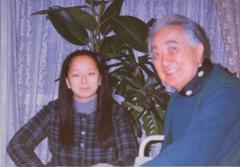

氏は背が高くハンサムな人でした。私は脳梗塞(1987年7月発症、右半身麻痺と失語症)の後でしかお目に掛かっていませんが、お洒落な方だと思いました。懸命な介護をされる翠夫人も心に残ります。

1996年正月、娘と練馬のご自宅を訪ねた時

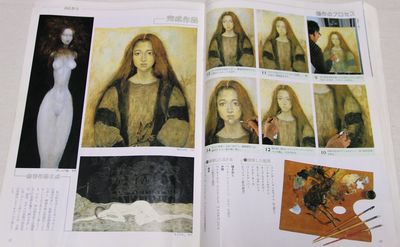

倉石隆作「秋」の少女が樹下美術館へやってきました

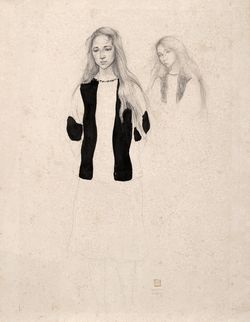

倉石隆氏には可愛いお嬢さんを描いた絵が何枚かあると、奥様からお聞きしていました。それがこのたびたまたまのご縁でその一枚「秋」と出会い、彼女は樹下美術館へやってきました。

「秋」:黒と強い暖色のたっぷりした洋服に守られた少女の秋。

F15号(652×530㎝)

二枚の木の葉が舞い、背後で謎のような赤がある種緊張と揺らぎを漂わせます。

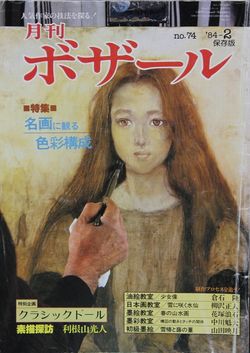

1984年の絵画雑誌、月刊ボザール:絵とともに届きました。

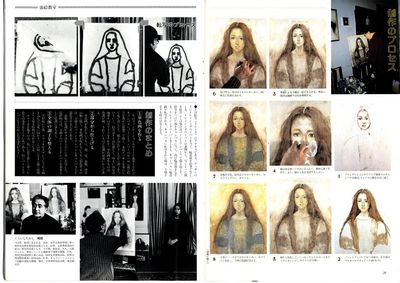

油絵教室として6ページに渡り「少女像」の制作過程が掲載され、表紙にもなっています。

デッサン:倉石隆らしく様々にデッサンを重ね、緻密に構想が練られていく。

タブロー(油彩)にする:全体の調子を見ながら作者の方向が次第に現れてくる。

服の色彩、質感が変わっていく

「秋」は、「少女像」として誌上で完成とされた絵からさらに変化していました。

女性はより若く、背景は白く髪は黒く、頬と頸は細くデフォルメされ、表情に愁いが含まれていました。また単純化された画面は黒によるシンメトリーが強調され、服装の重厚感とあいまって迫力ある作品へと変化していました。

(ページ左の参考作品「悲しみの像」は樹下美術館に収蔵されています)。

樹下美術館にあったデッサンは、当作品のため一枚だったようです。

倉石隆は人物画の探求を深めました。

「秋」を所有されたAさんは画家であり、かつ倉石隆の熱心なファンでした。その方のお父様も画家で、1950年代当時、たまたま持っておられた芸術雑誌に倉石隆の「めし」が掲載されていたそうです。雑誌を見た息子さんである若きAさんは「めし」に突き動かされるように倉石さんに傾倒していきました。

※「めし」は現在樹下美術館に収蔵されています。

後に自らも画家になられたAさんは、ある日の展覧会で「秋」と出会います。氏は居ても立ってもいられないほど作品に惹かれました。会場には黒皮のコートを羽織った背の高い倉石氏がいました。近づき難い雰囲気があったそうです。

Aさんはついに胸の内を語り、絵が欲しいと告げました。汗した手に爪が食い込むほどの緊張と覚悟だったそうです。

分かりました、支払い方法はお任せします、と答えた倉石氏。喜びと敬愛が現実のものとなった瞬間でした。二人に親交が生まれ、A氏の作品について倉石氏のアドバイスを得たこともあったとお聞きしました。

お二人のことは、作家とファンの最高の関係ではなかったでしょうか。

ところで、1975年の絵画雑誌「アトリエ」にも制作の実際という倉石氏の18ページもの記事があります。近く内容の一部と氏の言葉を書かせて頂ければと思います。

大変長くなってしまいました。「秋」は高度な均衡と緊張、および愛着の魅力を放つ一枚であろうと思います。作品は来年3月からの展示を予定致しております。

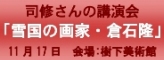

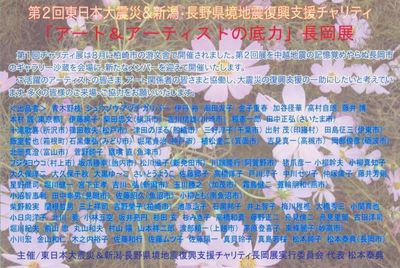

第2回東日本大震災&長野県境地震復興支援チャリティ 「アート&アーティストの底力」長岡展 いもけんぴの油彩

7月の柏崎に次いで第2回東日本大震災&長野県境地震復興支援チャリティを目的にしたイベントが迫りまりました。

今回は長岡市で、関東北信越を中心にら96人の作家さんが参加します。小品を持ち寄る多彩な作品展になろうと思います。

皆様の賑やかなご来場をお待ち申し上げます。

「アート&アーティストの底力」長岡展

10月21日(金)~26日(水)

長岡市本町1-4-3 ギャラリー沙蔵で開催。

DM本文:ずらりと並んだ出展者 私の名は杉みき子先生のお隣で光栄

大きくしてご覧下さい

恥ずかしながら小生の参加作品・油彩「いもけんぴ」(F-SM22,7×15,8㎝)。

とても小さいサイズです。期限の20日までもう少し加筆してみます。

二つの震災復興を支援するアーティストたちの真心とチャリティへのご理解をお願い申し上げます。

当イベントの事務局長・堀川紀夫さんのページです。

高田世界館でベース&ギターのデュオを聴いた

二日続けて高田へ行った。午後4時から高田世界館で鈴木良雄(ベース)&増尾好秋(ギター)お二人のジャズを聴いた。

演奏は昔で言えばクールジャズないしウエストコースト派、あるいは1970年代からのフュージョンであろう大変リカルなサウンドだった(汗)。

それぞれ渡辺貞夫、あるいは渡米してリー・コニッツ、ソニー・ロリンズなどビッグネームとともに演奏活動されたお二人。おしゃれで一流のステージを聴けて良かった。

会場で買ったCD「AROUND THE WORLD」を帰りの車中で聞いた。生を聞いたばかりなのでとても親しめた。

何と当CD録音中の東京のスタジオを3・11の震災が襲ったという。動揺したが、かえって心深くして演奏できた、とエピソードが語られた。

主催された街なか映画再生委会代表でジャズの人、増村俊一さん真に有り難うございました。

September Song

9月もはや半ばにかかる。早さに不平を言いたいところだが、ますます早くなるので一日を大切に従うしかない。

さてその昔は9月、夏を過ぎると待ちきれないといった感じでラジオからSeptember Songが流れた。

そして学生時代は、ピアノ・ウイズ・ストリングス(Piano With Strings)が懐かしい。ジャズピアニストたちは時にオーケストラを付けて軽い演奏を録音した。あのオスカー・ピーターソンやビル・エバンスの録音もあることは、後になって知った。今はインターネットで引くと沢山出ているが、昔の私には貴重だった。

そして当時の深夜、耳元の進駐軍放送(FEN)からしばしばピアノ・ウイズ・ストリングスが聞こえた。日本の放送局ではめったに聞くことが出来ず、こんなレコードがあればいいのに、と思いながら若き自分は寝入った。

September Song:ジョージ・シャーリングのPiano With Strings

フランク・シナトラ抜きにSeptember Songはありえない。

その昔の昔、1960年頃の浪人の夏の終わり、合宿と称して姉と一緒に池の平温泉の池廼屋さんに数日泊まった。結核が治癒に向かい、勉強が楽しくなり始めたころで、まじめに机に向かった。退屈すると散歩に行ったりホールで卓球をした。

そのホールに手回し蓄音機があった。「南国土佐を後にして」をよくかけ、「September Song」を初めて聞いた。古くて重々しいレコードだったが、季節感はピッタリだった。

池廼屋さんには、スキーで宙返りジャンプをするおじいちゃんが元気な頃から毎年お世話になっていた。

倉石隆のカット絵 知足美術館さん

この前の日曜日(24日)に新潟市の知足美術館・副館長の佐藤和正さんが樹下美術館を訪ねてくださった。

今年2月中旬からおよそ40日にわたって拙ボタニカルアート展が知足美術館で催された。館長の(株)キタック社長・中山輝也さん、佐藤さん、ほか社員の方々にとてもお世話になった。

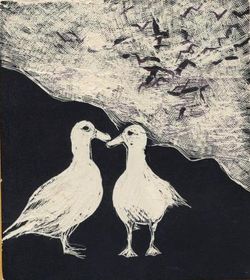

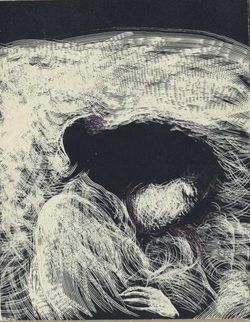

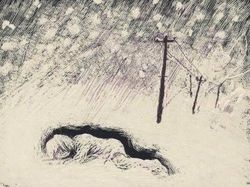

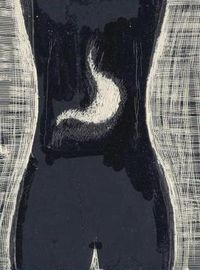

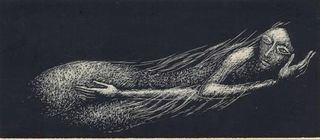

その佐藤さんがこのたび当館常設展示作家・倉石隆氏のスクラッチボード作品を持参してくださった。1980年代を中心に倉石氏はある新聞の文芸欄で小説やショートショートに挿絵・カットの筆を執られていた。

お持ちいただいた貴重な原画5作品は小品ながら心こもり、物語性十分で胸動かされる。今後は展示させて頂き、図録にも載せたい。

※スクラッチボード:白色の厚地の上に黒がカバーされている絵画材料。黒い表面を鉄筆や刃物などを操作して白地とのコントラストを得て制作する。

※妙高市ご出身の佐藤和正さんは小生の中高の少し後輩で、亡きお兄様と小生は同級だった。このたびは大変有り難うございました。

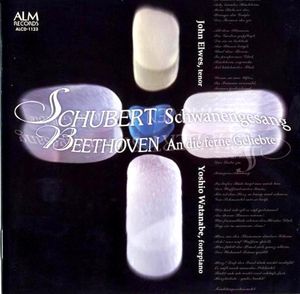

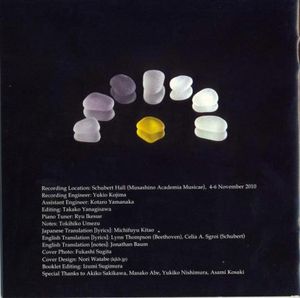

渡部典さんから届いたCD シーグラスの写真が

東京都でご活躍の上越市大潟区出身のグラフィックデザイナー机上工房の渡部典さん。彼女からしばしばご自分がデザインされたCDをお届け頂いていました。

またクロアチアのナイーブアート作家亡きイワン・ラツコヴィッチ氏の貴重な画集を樹下美術館のカフェ図書にお借りするなどとてもお世話になっています。

このたび新たにCDをお送りいただきました。

「シューベルト:歌曲集“白鳥の歌”」です。

ジョン・エルウィス(テノール)・渡邉順生(よしお)(フォルテピアノ)による一枚です。

ALMレコードによる当CDにはいくつかのトピックがあります。

●伴奏の渡邉順生さんの第42回2010年サントリー音楽賞。

●英国人ジョン・エルウィスさんの貴重な歌声。

●カバーデザインが大潟区出身の渡部典さん。

●写真は不肖わたくしの提供。 などでした。

数枚のCDを樹下美術館の窓口に置かせて頂きますのでどうぞお手にとってご覧下さい。

青いハート型のシーグラスを中心に白系のグラスで十字をあしいらいました。

表紙裏の写真とクレジット。嬉しくて私の所を拡大しました。

プログラムはベートーベン「はるかな恋人に」とシューベルト「白鳥の歌」です。

透明で豊かな演奏は時代と私たちを慰めてくれることでしょう。

思えば2008年7月の海でたまたま出会ったシーグラス。以来訪れた浜で集め、その写真がCDカバーになるとは。またチョーカーにもなって樹下美術館の窓口に並びました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月