樹下だより

日増しの春。

慌てて冬のあと始末をするより、のんびりとお天気を楽しみたい一日だった。数日前から軒下に入ったスズメは抱卵を始めたのか。順番を待つような風情で一羽が巣を見上げていた。

新堀川沿いの木蓮。 |

新堀川沿いの桜。 |

今日、樹下美術館の近く、新堀川に沿う桜並木の蕾が膨らんできた。白木蓮は待ちきれないほどだった。

午後のデッキ |

一番に開花した庭のクリスマスローズ |

寒くはないが、週末のお天気はくずれそう。春の雨は次々と木の芽、草花を目覚めさせていく。

西国・南国小旅行Ⅵ:母の故郷古枝から上峰町、鳥栖(とす)、博多へ。

旅行3日目の3月19日(月曜日)薄曇り。普段なら仕事の日であるが、休診の無理を聞いていただいている患者さんに感謝しながら一日を過ごした。福岡県→長崎県と来て本日は佐賀県へと入る。

目的は母の実家があった佐賀県鹿島市に行き、母ゆかりの菩提寺、酒蔵通り、古枝小学校、祐徳稲荷の訪問。これらの後唐津で借りていたレンタカーを返却して、肥前鹿島駅から長崎本線に乗車、従弟が住む上峰町へ行く行程だった。

この朝、寝坊して佐世保の出発が一時間以上遅れた。昨夜のホテルで睡魔をこらえて新聞を読むうち目覚ましをセットせずに熟睡してしまった。レンタカー借用の時間延長を申し込んで鹿島市へ向かった。鹿島までは順調だった。

以下はこの日の行程です。

酒蔵通り。 |

泰智寺。 |

母の生地古枝は肥前浜に近い。浜には古い酒蔵通りが保存されている。昔はここに銀行があり、通帳を管理していた小学生の母はしばしばそこへ通ったと聞かされていた。背伸びして銀行のカウンターで書類に記帳する。寡婦の母に少しずつ貯金が出来ているのが嬉しかったという。

右は菩提寺の泰智寺(たいちじ)、曹洞宗の古刹でなかなかの格調だった。過日は日野正平が自転車で全国を回る番組「こころ旅」で訪ねて来たと聞いた。

供養堂で。 供養堂で。 |

お庫裏の梅の下で。 |

菩提寺では遺影を前に優しいご住職に読経して頂いた。満開の梅の下で写真も。

古枝小、大きなキンモクセイの下で。 |

上越市板倉に似た風景。 |

古枝小学校を訪ね校長室で幾ばくかの図書費を寄付させて頂いた。親しく迎えていただいた中村校長は母方の親戚にあたる人だった。

ところで新潟で、時に母は2泊3日で板倉のショートのお世話になった。行くと風景が故郷に似ているとよく言った。このたびの古枝では確かに板倉と非常によく似た風景が見られた。

祐徳稲荷の門前通り。 |

壮大な祐徳稲荷。 |

この稲荷もよく聞いた。台風で夫(母の父)を亡くした妻のヤイは魚屋をはじめ、この門前町を顧客にして仕事を伸ばしたという。

いとことのT氏とお寿司屋さんへ。 |

奥に背振山。 |

午後2時にレンタカーを返し、3時すぎ長崎本線の鹿島を出発、佐賀を経由して従弟T君が待つ吉野ヶ里公園駅へ。T君は大学時代に東京でお会いして以来で、本当に懐かしい。全国展開のスーパーチェーンのリーダーとして活躍した人だ。沢山ご馳走して頂き恐縮した。

右の背振山は母の九大時代の医師がこの山の夕雲を歌にした。“背振嶺に腰うちおろし居し雲は夕方負けて流れ染めつつ”は母から何度も聞かされていた。この日夕雲は掛からなかったが、ついに背振山を見ることが出来て感激した。

母方の親戚と撮ったのか。 |

戦死した陸軍中尉の母の弟。 |

いとこ宅で二枚の写真をはじめて見た。左の母は母方の親戚たちと一緒にちがいない。とてもくつろいでいる。右の丸の軍人は母の末弟K氏だ。早く父を亡くし子守がてら赤ん坊の氏を背負って小学校へ通った母。成長した弟は大変に頭がよく抜群の成績だったと聞いた。

陸軍士官学校を出た同氏は敗色濃いレイテ島の戦闘で小隊を指揮して戦死している。昭和19年7月31日、満州牡丹江を発って5ヶ月、その年の12月20日アメリカ軍に対する迎撃戦だった。

手塩にかけ弟の早い戦死を母は最後まで悼み続けていた。かけがえない弟たちに稚拙な武器を持たせ容赦なく突撃死させる。聞きたくもないが、大切に育まれた人間達を簡単に死なせる戦争をどう正当化するのだろう。

K氏は密かに日記を付けていたという。表紙には極秘と記してあったらしい。上層の大局観か戦略を批判していたのかもしれない。

九州の交通要所として発展している鳥栖。 |

博多まで乗った特急つばめ号。 |

この日、時間に追われたことと一帯の様変わりで、母の旧実家を特定できませんでした。しかし古枝にいる間感じていた安心は、やはり母を育んだ故郷の暖かさにちがいないと思いました。

暗くなって従弟夫婦から車で鳥栖まで送って頂いた。そこから特急つばめ号で博多駅に着いた。明日は早い山陽新幹線と飛行機で帰路につく。慎重に目覚ましをセットしフロントにコールを頼んで寝た。

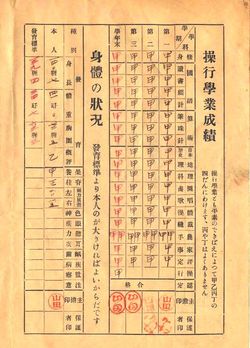

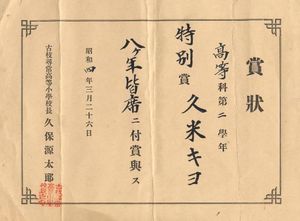

高等小学校卒業年の母の通知書。

ある種不遇の8年間を皆勤で通した母。

これらの証書はこのたびの実家訪問で初めて見ました。

越後で何かと変人扱いされた母、済んだことですが勝手に名誉回復を願い、

掲げさせていただきました。

まったく早いもので一週間前の土曜日夕刻に新潟空港を発ちました。毎日長々と書きご迷惑をお掛けしています。次回に最終3月20日(火)の行程を記し、その後まとめを書くつもりでおります。

ご家族で年間20回以上樹下美術館へいらしていただいているKBさん、ごちそうさまでした。

近江八幡のハリエ製のバウムクーヘン、本当に美味しいですね。

荒天の日に花束 志津川小学校の先見。

昨夕に続き一日中冷たい風が吹き荒れた日。明日にかけてさらに気温が下がり降雪が予想されている。そんな日にも僅かの来館者様が来られる。

大荒れの日、館内は返って静かに感じられる。お客様は作品を観てお茶を飲みゆっくり本を読まれていた。

外は大荒れ、静かなカフェにAさんからのお花。

外は大荒れ、静かなカフェにAさんからのお花。

すぐ前で水仙が伸びている。

この日、お二人の方とお会いした。Aさんは髙田の方でご夫婦ともよく知っている。今春から週一で庭や美術館を手伝って下さる。よい人にめぐり会えたことを感謝したい。

もう一かたは記者のB氏。昨年3/11では南三陸町の弟一家のことでお世話になった。その時の私のことをよく覚えていて、ああ自分はそんな風だったのか、と振り返った。弟は駄目でも小学生の二人の姪だけは、と私は必死だったという。

南三陸町の志津川小学校は町を見下ろす十分な高台にあった。しかし津波が襲ったのは下校時間。しかも直後からあらゆる音信が途絶する。だが学校が全校生徒を校内に留めたので間一髪みな助かったのだ。

過去たびたび甚大な津波被害を受けた風光の志津川。もとは低地の川沿いにあった学校を、昭和50年代?に高台へと上げたという。高台の不便を考えれば、建設には硬い反対もあったにちがいない。敢えて先見に徹した当時の関係者に今あらためて深い敬意を覚える。

一方、あの日低地に作った防災庁舎に職員を残こしたため、41人もの貴い犠牲者を出した惨禍はあまりにむごい。学校を移し人を救った先人に比べれば賢愚の差に言葉もない。

B氏は震災の話の後、一生懸命カフェの食器を写してから展示へと足を運ばれた。Bさんは、19世紀後半のイギリスにおけるアーツ&クラフト運動を語れる貴重な記者さんだ。

美術館より人気のフキノトウ そして免許証やこぶしの絵。

美術館に隣接する自宅庭の南側は、小さな水路を挟む土手になっている。毎年フキノトウが出ていたが、私が少し植え足し、さらに以前庭を手伝ってくださったおばさんが足した。それで土手は沢山フキノトウが出るようになった。

フキノトウの一番乗りは私たちがしたい所だが、あるおじいさんが知っていてしばしば先に取られてしまう。そこへこの数年、あるおばあさんも狙っているという。

本日スタッフからもう出ていると聞いた妻が、いくつも取ってきた。これからどんどん顔を出すだろう。私たち、スタッフ、おじいさん、おばあさん、多分ほかにも。みんなで注目している土手。3月早くの美術館はいつもヒマだが、土手の方が先に賑わう。

本日、運転免許証が出来る日なので午後一番に安全協会へ行った。その昔、期限を20日も過ぎて気がつき、講習からやり直した経験があるので、今ではカレンダーに大きな丸を付けて用心している。

その足でギャラリー祥さんへ作品「こぶし」を搬入した。小品なので持参というべきか。すると夕刻オーナーから電話があって、私の絵を欲しいという人が二人現れた、と知らされた。

彼女は、公平なチャリティなので明後日からの期間、一番に来てとお話した、と仰った。嬉しい反面少し困ってしまうお電話だった。

潮だまり二つ残して行った冬。

午前には雪もあろうかという予報が外れた一日。昼過ぎの柿崎の海は、沢山あった潮だまりが僅かとなっていた。

これから思い出したように一雪あったり、風花がチラリホラリとするだろう。しかし季節の入れ替えは始まっている。

“ 潮だまり二つ残して行った冬 ”

それから寄った美術館に春の帽子と装いの若い女性。コーヒー、ケーキ、水、お番茶、本、手帳などカウンターいっぱいに並べてニニコニコされていた。

いよいよ今年も始まっている。

いつも静かに始まる樹下美術館。

樹下美術館は今年の開館日となった。例年初日にこだわってくださるお客様6人とお二人の取材の方が来館された。静かに始まる初日は樹下美術館らしい。

木曜午後を休診にしているお陰でちゃんと取材を受けることが出来た。大小15の倉石隆氏の作品は14点が初展示。齋藤三郎の陶芸は初展示4点を交え季節順でみるので新鮮だったとお聞きした。

上越よみうりのk氏にはいつもお世話になっている。じっくり話を聞いて下さり窓外の雪に苦労されながら食器まで撮って下さった。お忙しいのに有り難うございました。

上越タイムスの若いIさん、初めてでしたがこれからが楽しみです。今後ともどうか宜しくお願い致します。

また明日弥生の入り陽を見送れり

展示作業の終了 今年も宜しくお願い申し上げます。

一日がかりで絵画と陶芸の展示作業を終了した。

樹下美術館は作家二人の小規模な常設展示館。作品は限定されるがそれでもテーマによって雰囲気が変わってくる。未発表の作品も混じるので飾り終えて我ながら面白いと思った。

展示作業は一枚ずつ慎重に。

展示作業は一枚ずつ慎重に。

高さ、水平、相互関係、ワイヤーの平行、照明具合など見て架ける。

今年の展示

●倉石隆氏の絵画:「多様な倉石隆」と銘打った。戦後髙田の風景スケッチ(2枚)、髙田の家族や生活スケッチ(4枚)、上京後の作品は「詩人」「室内の裸婦」「秋」の3枚の油彩、「椅子に座る裸婦」のデッサン、挿絵原画「宝島」(5枚)で合計15点を展示した。

絵画は少々混雑ぎみだが、賑やかさも悪くないということでご勘弁願うことにした。うるさ過ぎるとなれば油彩を一点少なくするつもり。

●齋藤三郎(陶齋)の陶芸:「陶齋の四季」と銘打った。春は梅(2器)、こぶし、椿、ぼけ(2器)、芍薬。夏にとうがん、浴衣着ての俳文、あさがお、あざみ、うばゆり、ふよう、やなぎ、とろろあおいを。秋はどんぐり(2器)、柿、かぶ、ざくろ。冬として柚子、雪輪紋、雪花紋、雪持ち笹(三器)。合計27点を展示し、陶齋の絵画(菜の花、うばゆり、水仙)の3点も架けた.

今年の催事・事業

●催事:・堀口すみれ子さん、三回目の講演会:「堀口大學を巡る人々」

・「竹花加奈子さんのチェロ、蓮見昭夫さんのギターデュオコンサート」

(コンサートは後ほど詳しくお知らせ致します。

●事業:5月中に懸案の収蔵図録を陶齋、倉石、それぞれ発行予定。

●図書の追加:『世界素描大系全4巻」「パウルクレー画集」「くびき自動車の80年」「ゴヤ展図録」など。

深夜に妻と最後の展示調整をして帰ったが、満天の星空だった。

今年もどうか宜しくお願い申し上げます。

今年のカフェにドリー・バーデンが加わります。

気温の下がりで朝夕は道が氷る。そして毎朝10㎝ほどの新雪がちびりちびりと降る。そんな丁寧に別れをしなくともお気軽にお引き取りをとは、とても言えない。気象は怒ると非常に恐いことを、昨年来知らされている。

それにしても私などが生まれた愛する2月は短い。冬の休館はあっという間でしたが暦どおり春とて、樹下美術館は明後日、今年の開館を致します。

イギリスメルバ社の「ドリー・バーデン」トリオ(カップ&ソーサーにケーキ皿)。

上掲の食器ドリー・バーデンはディケンズの小説に登場する若い女性の名から取られているということ。明るく軽々としていて本当に楽しい食器です。1943年製なので私より一つ年下、作品の人物たちは年を取らなくていいなあ。

さて樹下美術館のカフェの前は屋根の雪が集中して落ちるため、本日まだ膨大な雪があります。明日業者さんにどかしてもらうことになりましたが、開館当日のカフェの眺めはかなりの雪原が予想されます。

毎年、開館日は寒く、がらがらからスタートでした。展示物につきましては明日ご案内させていただきます。

もじもじする冬。

もういいもういいと言われながら湿った雪が所在なげに降っている

春に声を掛けられないであっちへ行ったりこっちへ来たりもじもじもじもじ

大人のひな祭り?博多人形を飾った。

大人のひな祭り?博多人形を飾った。

松田聖子の赤いスイートピーの前奏は可愛かった。

彼女の曲はMajor7thが多用され、その昔私はかなり好きだった。

チューリップは先日取材を受けたくびき野NPOサポートセンターの古川さん、吉川さんから頂いた。3月1日はまだ寒いだろう。

その開館に向けて大忙しの日が続いている。新潟市の文化団体へ送る毎月の記事の主題を「戦前の陶齋」にしたら、3200字にもなってしまった。もう少し短くしなければ。

青空や雪ともどもに冬を割る 間もなく開館。

朝から快晴、日差しに力があって今年一番の晴れ間だった。

年だから投げられませんが、突っつきました。年配の女性が仰った。お天気が出はじめると家まわりの雪はシャベルで突いて割れ目を付けると早く消える。

通りのあちこちで投げたり突いたり、雪が片付けられていた。3月1日(木曜日)の開館に向け、樹下美術館は機械が入り除雪が行われた。手つかずだった駐車場にはおよそ70㎝の雪が残っていた。

まだ戻り寒波などがあるかもしれない。しかし今日は季節を分ける日だったような気がした。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月