樹下だより

雪持ち笹。

平野部の大雪と予報されたが当地はわずかだった。明日も寒波とテレビが言っていたがもう止めてもらいたい。

本日は気温が低く風も無かったので木々の梢はうっすらと雪が付き、花が咲いたようだった。何気なく道路脇の笹を見ると丸い雪が乗っていた。

雪を乗せた笹:伝統文様「雪持ち笹」のもと。

ところで笹の上に雪が乗る姿を文様にしたものに「雪持ち笹」がある。そのことを随分前に二代陶齋の尚明氏から教えてもらった。調べるとそば猪口、家紋、帯、果ては校章にもこれが見られた。いずれも独創的だった。

以下は樹下美術館の展示作家、齋藤三郎(陶齋)の作品の「雪持ち笹」。

|

|

染め付け菓子鉢:昭和12年 同じく菓子鉢:昭和15年前後壽山窯

デザイン化された雪持ち笹は指摘されないと、それだと気づきにくい。

右菓子鉢の底に描かれた文様は古物商によって「鶴紋」とされていた。

鉄絵手あぶり:昭和20年代後半 |

鉄絵マグカップ:昭和20年代後半 |

齋藤三郎の筆はいつも速い。速さは自然界の動き、新鮮さを感じさせてくれる。当然ながら「雪持ち笹」は三郎の師であった富本憲吉も描いている。

芸術の脈々には楽しいことがいっぱいある。

再びの寒波 樹下美術館上半期の催しのお知らせ

昨日から大きな寒波が再来しています。消えかかった分だけまた降り直すような降りかたです。沿岸の積雪も今年最高となりました。

そんな中で、樹下美術館は来る3月1日の今年のスタートに向けて準備を始めました。

今年前半の催事をお知らせ申し上げます。

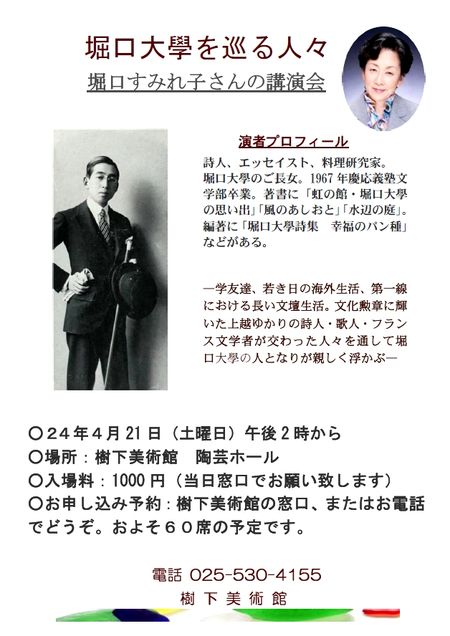

●講演会4月21日(土曜日)午後2時:「堀口大學を巡る人々」・樹下美術館陶芸ホール

堀口すみれ子さんの三回目の講演会です。

これまでの講演で父・大學の紹介とご家族のこと、上越のゆかりや湘南の生活をお話し頂きました。戦前戦後の6年を上越で過ごされた堀口大學。かってのご縁によって日本を代表する詩人・歌人・フランス文学者への理解を深めることが出来ることを幸せに思っています。

学生時代の交友、外交官の父とともに過ごした海外での知己、長きにわたる文壇生活。このたびは氏の豊かな親交を通してより堀口大學に近づく、、、。

当日はソメイヨシノあるいは山桜が考えられます、どうかお一人でも多くの方のご来場をお待ち致しております。

●コンサート6月30日(土曜日)開始17:30:竹花加奈子さん(チェロ)・蓮見昭夫さん(ギター)演奏会

※6月23日→6月30日に変更になりました。

今後詳しくお伝え致しますが、スペインの曲なども演奏されます。お二人のリリカルなアンサンブルは初夏の美術館にピッタリであろうと期待されます。

陶齋の書簡 脇付のいろいろ 作家・ファンのエッセンス

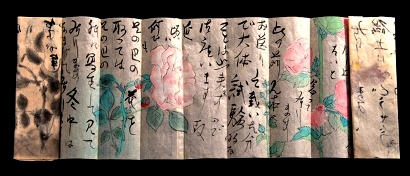

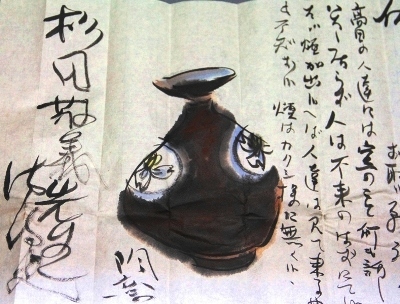

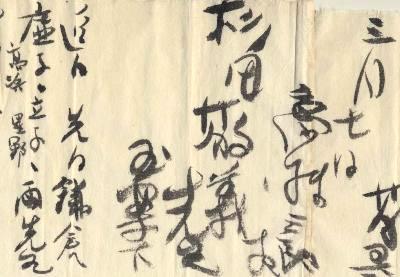

このたびは父に宛てた齋藤三郎'(陶齋)さんの書簡を取り上げてみました。

氏は教養の人だけあって手紙の内容、用語とも味わいがあります。絵が添えられているものもあり、和めます。

以下はいくつかある手紙の一部です。候文で書かれた内容は、近況報告と支援など様々な相談がみられます。時代は昭和20年代中頃。窯を築き土を求め大量の薪を用意する、展示会のための手間と旅、水準を維持するためのお付き合い、そして税務署のことまで、、、。

戦後の困窮を引きずる時代にあって芸術活動はあらゆる不足と直面せざるを得なかったに違いありません。父とて無一文になっての満州からの引き揚げ者、決して楽ではなかったと想像されます。その支援に応えるべく、陶齋の文中には精進という言葉が随所に見られます。

二人は互いの切実な事情に配慮しつつ緊張感ある作家・ファンの関係を続けていたと考えられます。電話やメールと異なり、手紙には込められた思いが鮮やかに伝わるのを感じます。

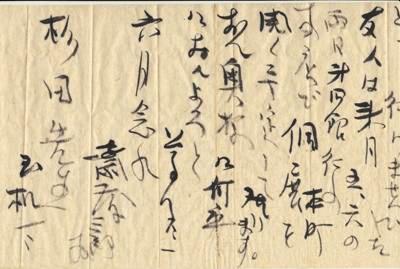

上掲手紙の末尾部分。第四銀行の個展を知らせている。脇付は玉机下。

※後刻の追加です:文中の日付「念九」は二十九日のようです。

手許の漢和辞典「念」の⑤意に「廿(ニジュウ)の俗音が念に近いので廿の代わりに用いる」とありました。念と廿、中国語の発音が類似しているようなのです。

手紙の末尾部分。追伸に高浜虚子、星野立子両氏の名が見える。脇付は玉案下!

上掲の手紙の後段は特に興味深く思われました。焼成が終わりいよいよ窯出しの知らせですが、一番手になりたい父への気遣いが微妙です。不勉強な自分に読めないカ所がありましたが以下試しに記してみます。

髙田の人達には窯のことを何も話し

いたし居らず 人は不来のはずにて候

ただ煙が出候へば人達は見て来るや

も不知○候 煙はカクシ様に無く候

言葉、器の絵、署名、文字の起伏とリズム、手紙といえども立派な芸術ではないでしょうか。

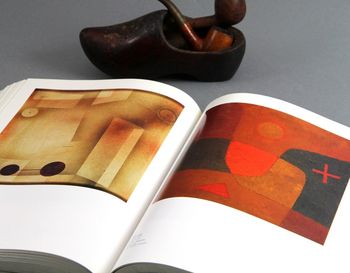

倉石隆が遺された画集、パウル・クレーの芸術 そしてパイプ

昨日は倉石隆の遺品の一つ画集世界素描大系Ⅰ~Ⅳを記載致しました。本日は同じく遺品からパウル・クレーの画集(展覧会図録)を氏が使われたパイプを入れた写真で紹介させて頂きます。

パウル・クレーの芸術 1993年 愛知県美術館・中日新聞社発行。

268作品をも掲載する画集は名古屋、山口、東京を巡回した展覧会図録。

倉石氏愛用のパイプは木靴の中。

つねに出発する画家、パウル・クレー(1989年 -1940年)。伝え、現し、批判し、感覚し、訴え、試み、克服し、残す、、、。そして表現も多様ですが一貫されたのは休みなき活動です(ナチスの時代を除いて)。最も多い年の制作は1000点をゆうに超え、ガーゼや新聞にも描いたといいます。

当カタログの鋭敏な作品には触発の力があり、素朴な作品には心慰められます。

ところで樹下美術館のホームページにご来館者の「お声」が掲載されています。ある方の以下の「お声」にパウル・クレーの名が出ていました。

「戦前後の高田のことをタイムスリップして懐かしく、レンブラントを想起させられた倉石隆先生、パウルクレーの色の奥様。食糧困難の学生時代、大町中のK先生とお邪魔したことなど 次々湧いてきて尽きません。なんと美への心の栄養を頂けたことか。唯々感謝あるのみです。

上越市 男性」

パウル・クレーは多くの人に愛されたのですね。この本も来春3月開館からカフェに置かせて頂きます。

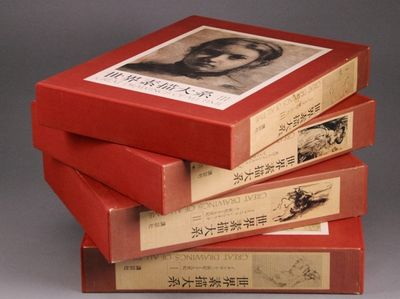

倉石隆が遺された画集、世界素描大系Ⅰ~Ⅳ そしてルノアールの素描から

このところ齋藤三郎に続いて倉石隆氏の図録の作業をしています。40数点の油絵とともに素描(デッサン)も掲載を予定しています。

氏は素描が大変得意で、太平洋美術学校時代に毎年表彰されていた、と奥様からお聞きしました。

今日は倉石隆の遺品で以下のデッサン集を取り上げ、図版にあるオーギュスト・ルノアールの作品に関連した事柄を少々記したいと思います。

世界素描大系Ⅰ~Ⅳ 昭和51年第3刷 講談社発行

世界素描大系Ⅰ~Ⅳ 昭和51年第3刷 講談社発行

函サイズ縦横奥35,5×28,8×5,5㎝

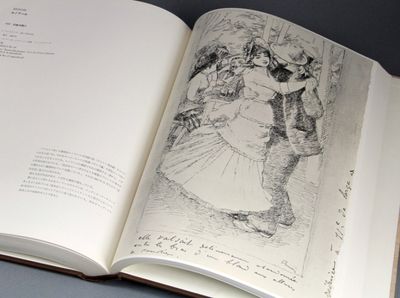

下の写真は当画集の「第Ⅲ巻フランス13世紀ー1919年」からルノアールの1ページ。

第Ⅲ巻には50余人の画家による229作品が掲載されている。

第Ⅲ巻には50余人の画家による229作品が掲載されている。

ルノアール(1841-1919年)について11作品があります。

上の写真は下記作品のデッサンです。

「ブージヴァルのダンス」 ボストン美術館 179.1cm×96.0cm 1883年制作。

「ブージヴァルのダンス」 ボストン美術館 179.1cm×96.0cm 1883年制作。

当作品はルノアールのダンスの三部作の一つです。他に「都会のダンス」「田舎のダンス」があり、両者は同じサイズでオルセー美術館に並んで展示されているそうです。

「ブージヴァルのダンス」の女性モデル、後のシュザンヌ・ヴァラドンはルノアールの恋人といわれていました。ヴァラドンはまたサティ、ロートレック、ドガ等にも愛された恋多き女性です。

ヴァラドンはモーリス・ユトリロを生みます。ユトリロの父はルノアールではないかといわれましたが、公にはされませんでした。ルノアールに画才を発見されたヴァラドンは画家になります。

過酷な運命に翻弄されたユトリロの展覧会は一昨年新潟県立近代美術館で開催されました。

●それにしましても「世界素描大系Ⅰ~Ⅳ」は見応えのある大著です。来春から樹下美術館のカフェに置かせて頂きます。後日、倉石隆が遺され樹下美術館が収蔵している他の画集についても掲載致します。

皆様の「お声」 そして希望

●樹下美術館ホームページの上段に「お声」のコンテンツがあります。樹下美術館の館内に5冊のノートを置かせていただいていますが、皆様からいただいたノートの感想を半期ごと年2回掲載させて頂いています。

このたび平成23年7月1日~12月28日分を載せました。昨年よりも2倍も多くご記入頂きました。市外、特に新潟市の方が増えて目を見張りました。

「感激した」「癒された」「元気になった」「また来たい」「また来ました」、「知人・身内を連れてきたい」、と好意的な感想が多く、非常に励みになります。今後も見えない所も磨いて常に“Ever Green”を心がけたいと思います。

今年は東北の津波、原発事故、母の逝去など様々な出来事がありました。享年96才の母にはもっと聞きたい話もありましたが、老後をいっしょに過ごせて幸せだったと振り返っています。

●震災では近しい親族3家族が仙台と南三陸町に住んでいました。身が震える思いでしたが幸い生き逃れることができました。家族は戦時下の如き困難に助け合って対応し頑張っています。

樹下美術館窓口の募金箱には9633円の浄財が寄付されていました。真に有り難うございました。これを二万円にして、年開けに日本赤十字に寄付させていただきます。

●原発は常軌を逸する規模で時空を越える被害と課題をもたらしました。日本は愛すべき小さな緑の地震国です。遅きに失しましたが、震災で自爆するような悪夢を内包する原発からは完全撤退すべきではないでしょうか。

●経済が全面失速し、かつ失敗が許されなくなった世界。兵器を捨てて互恵の国へ。まご子を思いながら世界は時間をかけてこの一点に向うように思います。一部ではもう始まっているのかもしれません。寒波は一旦下がったようです、静かな大晦日となりました。

12月28日、今年も有り難うございました そしてDream

本日12月28日、樹下美術館は今年の営業(?)を終了しました。早いものでいつしか4年を終えたことになります。

樹下美術館らしく静かに過ぎましたが、お陰様で今年は昨年より2割多くのお客様にお見えいただきました。皆様には心より感謝申し上げます。

Dream:The Pied Pipers & Ernie Feli

曲のほぼ半分が全音符、とてもゆったりした曲。

学生時代から好きだった曲Dream。ザ・パイド・パイパーズのDreamは、女性のメロディーを男性が三部の中低音で支えます。そのため倍音の層が厚く、豊かなハーモニーが響きます。こうしてYou Tubeではじめて見た彼らの映像は1940年中頃~50年代のものでしょうか。

Dreamのメロディーは単純ですが、コード進行はかなり高度です。それを非常に丁寧かつCozyに歌い、冬にぴったりですね。クラリネットのバンドももっぱらコーラスを引き立てて、さすがです。

さて来年は開館6年目、収蔵図録はまだ完成しませんでしたが、もう少しです。第二の長い受験勉強中という感じです。

展示作品はもちろん、大橋秀三さんの建物、お茶と庭、食器と椅子、いくつかのイベント。来る年もどうかそれぞれに樹下美術館をお楽しみください。

本年はまことに有り難うございました。

サイレント&ホリー

今朝雪が降ったが日中は静かに晴れた。習慣レベルとはいえイブらしい澄んだ感じの日だった。午後、朝日池周辺を回って美術館へ行った。

朝日池の入り江で過ごすコハクチョウは雪と白さを競うが如くだった。ツグミやスズメなども撮った日の夕食はローストチキン。妻は上手く焼いたが、沢山鳥を見たので正直憐れみを禁じ得なかった。

|

|

今年の樹下美術館はイルミネーションを止めて庭の三基の灯りを閉館まで一時間点けている。灯りは暮れる頸城山脈とともに静かだった。樹下美術館も鳥や山脈の如く自然でありたいと思っている。

田んぼのへりに車を留めたらヒシクイ(多分)が降りた。

田んぼのへりに車を留めたらヒシクイ(多分)が降りた。

水かきのオレンジ色が可愛い。

キカラスウリとカマキリの巣。高さは60㎝くらい。雪は平年並みか?

キカラスウリとカマキリの巣。高さは60㎝くらい。雪は平年並みか?

米山水源カントリークラブの近くで。

樹下美術館のクリスマスローズ。

樹下美術館のクリスマスローズ。

ほとんどは早春に咲くが一輪だけ雪中で咲いている。

キムブーさん、パパ、ママ、今年もあり難うございました。

齋藤尚明さんの陶板額と銘々皿

過日上越市、髙田の遊心堂さんで齋藤尚明さんの作品展があった。今日、そのとき求めた銘々皿セットと額入りの陶板が届いた。

茗荷の花の陶板額は非常に爽やかで、紺と金縁の額装も申し分無かった。季節になったら家の玄関に出したい。一方白磁の銘々皿は来春から美術館のカフェで御抹茶のお客様に使うつもり。皿の白磁は真っ白でなく、淡く青磁の色を出している所がお菓子や食べ物に馴染むんだ、と思った。

尚明さん、良い作品を有り難うございました。

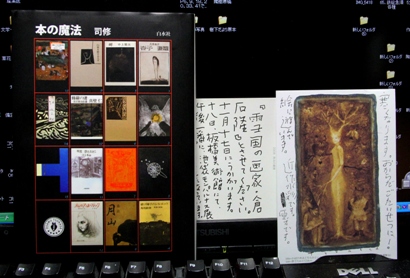

司修先生 第38回大佛次郎賞受賞!

12月18日の当地朝日新聞朝刊の文芸欄は一面6段抜きで第38回大佛次郎賞決定のニュースを伝えました。受賞者は司修氏!6人の選考委員は絶賛でした。

受賞対象は「本の魔法」(司修著 著者自装 2011年6月15日 白水社発行)。めったに出来ない著者自装が司先生には沢山あるのです。また私の手元の「本の魔法」は8月10日の第2刷ですので、人気ぶりが嬉しいです。

わずか一ヶ月前11月17日午後、樹下美術館で「雪国の画家 倉石隆」をご講演いただいたばかりでした。深く感動し印象も鮮やかなうちに大佛次郎賞とは、これ以上ない慶祝ニュースです。私たちまでおめでとう、と言われました。来年1月27日帝国ホテルで賞の贈呈式ということでした。

「本の魔法」はかって装幀したおびただしい本の中から15冊を選び、装幀完成までの事々が書かれています。それぞれ15の章については藍、朱、闇、銀、灰などと色のタイトルが付され、画家ならではの感覚と手法です。

恥ずかしいことにのろのろしている私は50pほどしか読んでいません。しかし装幀に拘わる間の作家とのやりとりは例えは悪いかもしれませんが、互いが医者と患者であるようにも見えます。道程では本を読み込み立場を何度か入れ替えながら深く到達点を探り合うのです。

氏の装幀は“ひりひりするような”(選考委員の一人船橋洋一氏選評)作業、とも述べられました。

完成した本はすぐに旅立ち、作家とはお別れです。先生はどれだけ多くこのようなことを繰り返されたことでしょう。痛むほど心込めたのですから年月が経つと、本と装幀者は懐かしげに再会することがあるのかもしれません。

受賞の本(左)と最近頂いたお葉書。

今回は2回目のご来訪でした。来年もどうかまたいらして下さい。

あんなに神経をすり減らしておられるのに、お会いする先生はとても優しくお元気です。鍛え抜かれた方なのだと思います。

先生、これでいくつ目の人生が始まるのでしょう。どうかどうかお体を大切にずっと長くご活躍ください。

※4日間休校した小学校の胃腸炎。休みの間、課題が沢山出ていて元気が出始めたお子たちは忙しかったらしい。本日まだ新規発症が数名あったということ、まずしっかりお休みして欲しい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月