樹下だより

齋藤三郎の雪輪紋蓋置 静かな染附(そめつけ)

冬を迎えて樹下美術館に齋藤三郎の小ぶりで珍しい作品がやってきた。茶道具の一つ蓋置(ふたおき)」。蓋置きはお点前で窯の蓋や柄杓(ひしゃく)を置くのに用いられる。主に竹で造られるが、時には金属や焼き物も使われる。

円形の六華である雪輪紋は家紋にあり、小紋として着物にもあしらわれる。集まっても散ってもよしの上品な紋様だ。

雪輪紋蓋置。 縦横5.8×5,5㎝

藍色を発色する顔料・呉須(ごす)で描かれた染附(そめつけ)の色が静か。

「對庵席開記念 高陽 陶齋造」の裏書き。對庵という茶室の席開き記念として関係者に贈られたであろう作品。昭和20代~30年代の様態だが、どこの茶室記念だったのだろう、調べてみたい。高陽は三郎の窯の名、風船窯とも言う。

「對庵席開記念 高陽 陶齋造」の裏書き。對庵という茶室の席開き記念として関係者に贈られたであろう作品。昭和20代~30年代の様態だが、どこの茶室記念だったのだろう、調べてみたい。高陽は三郎の窯の名、風船窯とも言う。

このように突然作品が入って来て、図録に加わる。あせる気持ちを鎮めつつ、図録刊行は来年5周年の記念出版とすることにした。どれだけ伸びれば気が済むのか、自戒めいた毎日が続く。

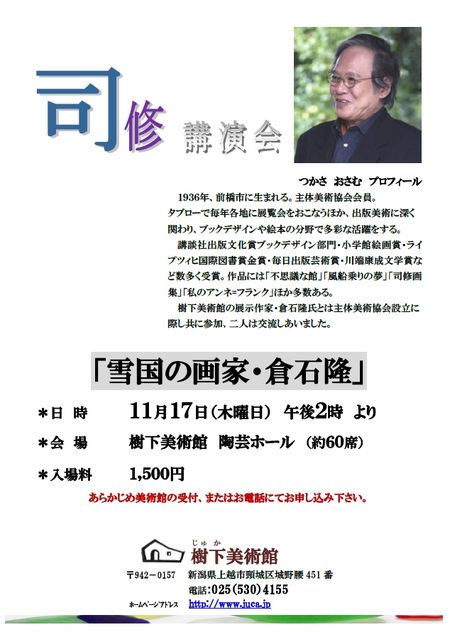

医師会報の表紙 個人に支えられる個人美術館

毎月発行される新潟県医師会報。その11月号の表紙を樹下美術館が飾っています。写真を投稿して下さった方はある病院小児科の先輩医師で、長い間とてもお世話になっている方です。好意的なコメントもお書きいただき感謝に堪えません、有り難うございました。

樹下美術館が表紙の新潟県医師会報11月号

樹下美術館が表紙の新潟県医師会報11月号

学術、医政、随筆、情報などでおよそ60ページ、毎月発行される。

個人美術館を支えてくださるのは個人の皆様、ますますその有り難みを実感しています。

今日は庭のあちこちにある枯れ草を刈りました。節電ということで例年のクリスマスイルミネーションは中止にしました。代わりに午後4時から閉館5時の一時間だけ庭の灯りを点けることにしました。

司修先生有り難うございました。

樹下美術館の年間イベントは限定されている。本業もあってご期待に沿えず申し分けない、といつも思っている。

恵まれた晴れの日の昨日午後、司修先生の講演会「雪国の画家倉石隆」が無事に終わった。充実のひと時だった。

倉石隆は、大らかな優しさによって司さんご本人はじめ、多くの画家達に敬愛され、周りにはいつも人が集まったという。

芸術作品に込められた作家の道程、人間や父母への避けがたい葛藤と思慕。優しさが代償している悲しみなど、倉石隆を通して芸術家を突き動かす原初的事象(私たちにも共通するもの)が日常の言葉で述べられた。

講演はいつしか私たちの深層も触発し、感動の一時間となった。

聞き終えて自分自身、倉石隆を飾れる幸運と司氏のえにしをあらためて有り難いと思った。

ご来場の皆様、まことに有り難うございました。

いただいたチョコレート メルバの食器ドリー・バーデン

新米を送った東京の親戚からゴディバのチョコレートが届きました。夕食後にコーヒーを出して食べましたが、とても濃厚でした。

コーヒーは今年求めた1943年製、英国メルバ社のトリオで飲みました。トリオ(カップ&ソーサーとケーキ皿)は、絵がらの女性の名からドリー・バーデンと呼ばれるようです。

ドリーは英国の偉大な小説家チャールズ・ディケンズ(1812年~1870年)の作品の一つ「パーナビー・ラッジ」に登場する明るく魅力的な女性と、説明書きにありました。

当食器は来年三月、樹下美術館の開館からカフェでお出しする予定です。写真はわずかな損傷があるカップを用い、カフェ向けの4セットは現在大切に保管しています。

ドリーが出てくるパーナビー・ラッジを読んでみたいと思いました。

ディケンズと言えば忘れもしません、数えてみると57年も前、中学校へ入学して初めての国語の時間だったと思います。先生は今までに読んだ中で最も印象に残る本を生徒に尋ねました。

「大いなる遺産」、K君が答えました。

「エッ、おいなりさん?」

「大いなる遺産!」

「おいなりさん?」

先生との間でやりとりが何度もありました。K君は顔を真っ赤にして大声で答えました。みな笑いだし、K君はついに肩を落として座ってしまいました。しかし問答は明らかにK君の勝利だったのです。

新潟県長岡市 二つのイベント

午後休診日の昨日、二つの用件で長岡市へ行った。一つは本日から26日までギャラリー沙蔵で開かれる「アート&アーティストの底力」長岡展に向け拙作品の搬入。もう一つは長岡市立中央図書館で30日まで開催されている「長岡ゆかりの詩人 堀口大學 生誕120年展」を見るためだった。

初めてのギャラリー沙蔵は駅前・大手通りを進んだ市の中心部、分かり易くて助かった。展覧会は県内外から100名近い作家が出展し、小品ながら一人3点までなので膨大だ。事務局の堀川さんたちが懸命に展示作業をされていた。モダンな作品の中で私の「いもけんぴ」は明治時代の油絵のようだった。

作品をお願いして堀口大學展の中央図書館へ向かった。

堀口大學は上越にもゆかりがある。

明治25年(1982年)東京本郷で生まれた氏は、2才から17才まで父・九萬一(くまいち)の故郷長岡市で育っている。外交官・九満一は東京帝大を出て第一回外交官試験に合格する異才で、母・政は大學三才の時に結核で夭折した。

慶應義塾へ入学した大學は吉井勇の短歌に打たれ、与謝野鉄幹、晶子の門下となり、友・佐藤春夫を得る。吉井勇への傾倒は生涯続いた二日酔い、と述べられている。

堀口大學の大きな写真が飾られた 会場  筆記用具を忘れたら 鉛筆を貸していただいた |

会場の二階へ続く階段は タイトルシールが貼られている  さすが長岡市 移動図書館は米百俵号 |

●堀口大學生誕120年展は素晴らしかった。父九萬一の明治人としての気骨と教養は並外れている。魂の外交官が生涯を通して行った「疲れを知らない読書」は印象的だった。

大學のこまやかな感受性が、長岡市周辺の豊かな自然と雪国の生活実感から出発していることを知った。またそのみなもとの一つは母への思慕であり、幼少で失った母の面影のことは胸に迫る。病室の窓ぎわに佇む横顔は花火の明かりに照らされたものだった、と。

戦前戦後のおよそ6年間に居住した妙高市と上越市における生活も濱谷浩氏の写真とともに詳しく紹介されていた。貧しい時代の中でも詩集は刊行されており、敗戦によって国と人が洗われていること、深く戦争を憎む心が伝わる。

※和20年1月、戦禍を避けて夫人の実家である現妙高市(旧名香山村)関川へ移住、同21年11月から同25年6月まで現上越市(旧高田市)南城町に居住。

なかほどに、上越市西城町のT氏宅に4人の文学者が集い揮毫した木製の茶入れ(箱筒状のもの)が展示されていた。小田嶽夫は薫風と書き、堀口大學が花を描き龍瓜の文字を、坪田譲治は名園荘別天地、松岡譲は融雪煎香茗と記していた。

話に聞いた茶入れだったが突然現物に出会って胸躍った。ありし日の高田は大変なことになっていた事をあらためて知らされた。

三島由紀夫ほか多くの著名人をファンにもっていた大學。美しい装丁が施された著書の数々が展示されていた。それぞれの表紙にルビー、紫水晶、ヒスイ、猫目石などがはめ込まれた限定本の豪華さに驚かされた。

筆記用具を忘れたため受付で来館者向けの鉛筆を貸して頂いた。ボールペンは作品を汚す危惧があるため、鉛筆にしているということだった。こまやかな配慮だった。

最後に読みやすいパネルの詩のコーナーを出ると、階下のロビーに子どもたちの詩が展示されていた。堀口大學詩賞の受賞作品で小学生の作品がとても良かった。「言葉は浅く 意は深く」、大學が語った言葉を思った。

※樹下美術館は昨年、今年と堀口大學のご長女・すみれ子さんの講演会を致しました。来秋もまた予定しています。

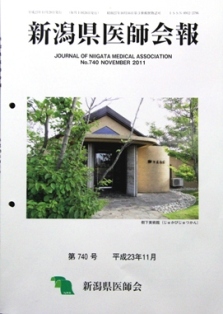

※樹下美術館が収蔵する戦後妙高・上越時代に発行された詩集です

左から山嶺の気:昭和21年11月30日発行 冬心抄:昭和22年1月21日発行

人間の歌:昭和22年5月5日発行 雪国にて:昭和22年7月7日発行 あまい囁き:昭和22年5月10日発行

●堀口大學の会場を後にして再びギャラリー沙蔵に寄ると展示準備が終わったところ。事務局の労を執られている堀川さんはじめ舟見さん前山さん、オーナーさんほかの皆様、遅くまで本当にお疲れ様でした。

大震災支援チャリティと「無謀の無い豊かな国」を願うアーティスト達の思いをお汲みください。

同展は今後新潟市、上越市の開催が予定されています。

長々と書きましたので日をまたいでしまいました。

心ひらかれた秋の午後でした。

取材 樹下美術館のいわれ リンドウ

火曜日、休館の本日午後、長岡市・県央地域のフリーペーパー・ 新潟日報住まい通信「すまっしゅ」さんから取材を受けました。

およそ取材では樹下美術館の名の由来を最初に尋ねられます。しかし、それがいつ決まったのか少々ハッキリしないのです。

開館は07年6月ですが、大橋秀三氏に設計をお願いした2005年初夏にはすでに樹下美術館と書類に書いてあります。

名付けのいきさつは多分こうでしょう。自分は樹木が好きだから樹の字を付けよう、ならば樹下?樹下は人が憩うし仏様も座られて、樹下美人もある、響きもいいし立地に樹木も多い、、、。深い訳も迷いもなく即決だったと思います。

本日来られた三人のクルーから丁寧に取材していただき感謝に堪えません。最近新潟市や長岡市・県央からお客様がぽつぽつお見えになります。

先日も新潟市のご夫婦が結婚37年の記念に寄りましたと、ノートにお書き下さいました。

費用がかさむ広告よりも取材はずっと反応が良いと実感しています。開館4年目の秋の取材、本当に有り難いと思いました。

倉石隆氏 1975年の雑誌から

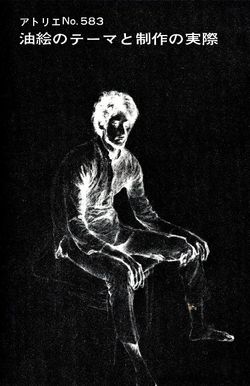

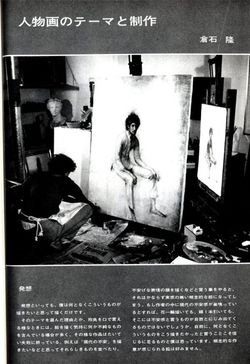

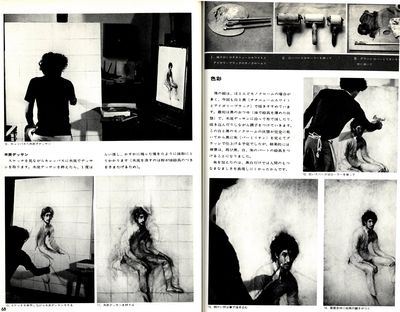

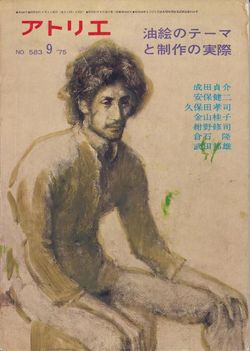

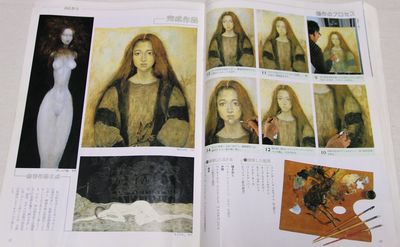

前回のボザールよりさらに10年前の雑誌アトリエの1975年9月号。特集“油絵のテーマと制作の実際”で倉石隆氏のモノトーン「若い男」の制作過程が18ページに渡り掲載されていました。氏の考えの一部とともに紹介させて頂きました。

●発想:僕は何となくこういうものを描きたいと思って描くだけです。(途中省略)自然に何となくこういうものを描きたかったと言うときこそ信じるに足りるものと思っています。概念的な作意が感じられる絵は好みません。

1975年9月号アトリエの表紙

「若い男」の描き始めが表紙に。

余白:このたびのように情景を排して人間だけを描こうとすれば周りは当然ただの余白と言うことになります。油絵ではこれが大変むずかしい。

東洋の場合は周りに何も描かなくても余白が不思議と空間に見えます。デッサンも同様ですが、油絵の背景はただ白く塗ってもそれは空とか壁とかつまり物質を持ったものに見えるから困るのです。

綿密なデッサンを通してモチーフが頭に入る。

油彩の段階ではデッサンを見るがモデルはもう見ない

モチーフ:この数年人間ばかり描いています。何となく描きたいから描いているのです。老人・女・子供・性別が判然としないものまで、色々描くけれど若い青年の絵というものが少ない。多分弱い人間のほうが興味をもてるのかもしれません。

「若い男」のモデルについて:現代の青年が持つ一面の性格、気負い、弱さ、傲慢とふてくされ、何かを欲しがっているいる姿勢と怠惰、そうしたものをむき出しにしている面白さがあります。

(今回のモデルは)せがれと言うことで、どうしても親近感が先にたち、それほど客観的に突き放して見ることは出来ませんが、それはそれで何か描けそうな気がして仕事にかかることにしました。

倉石隆は自他の自然さを大切に作意なき制作に徹した人だと、あらためて思いました。描きたいから描く、描くのが好き、、、画家らしい画家ですね。

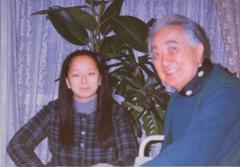

氏は背が高くハンサムな人でした。私は脳梗塞(1987年7月発症、右半身麻痺と失語症)の後でしかお目に掛かっていませんが、お洒落な方だと思いました。懸命な介護をされる翠夫人も心に残ります。

1996年正月、娘と練馬のご自宅を訪ねた時

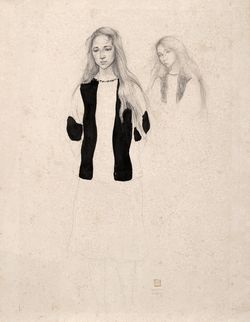

倉石隆作「秋」の少女が樹下美術館へやってきました

倉石隆氏には可愛いお嬢さんを描いた絵が何枚かあると、奥様からお聞きしていました。それがこのたびたまたまのご縁でその一枚「秋」と出会い、彼女は樹下美術館へやってきました。

「秋」:黒と強い暖色のたっぷりした洋服に守られた少女の秋。

F15号(652×530㎝)

二枚の木の葉が舞い、背後で謎のような赤がある種緊張と揺らぎを漂わせます。

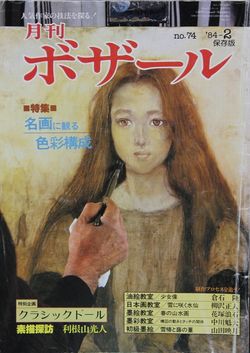

1984年の絵画雑誌、月刊ボザール:絵とともに届きました。

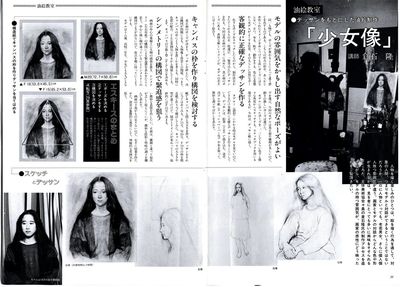

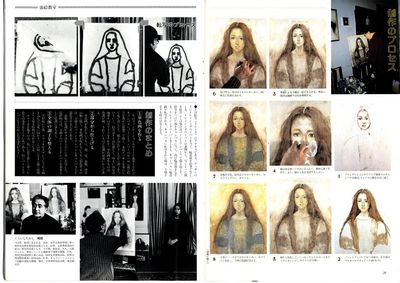

油絵教室として6ページに渡り「少女像」の制作過程が掲載され、表紙にもなっています。

デッサン:倉石隆らしく様々にデッサンを重ね、緻密に構想が練られていく。

タブロー(油彩)にする:全体の調子を見ながら作者の方向が次第に現れてくる。

服の色彩、質感が変わっていく

「秋」は、「少女像」として誌上で完成とされた絵からさらに変化していました。

女性はより若く、背景は白く髪は黒く、頬と頸は細くデフォルメされ、表情に愁いが含まれていました。また単純化された画面は黒によるシンメトリーが強調され、服装の重厚感とあいまって迫力ある作品へと変化していました。

(ページ左の参考作品「悲しみの像」は樹下美術館に収蔵されています)。

樹下美術館にあったデッサンは、当作品のため一枚だったようです。

倉石隆は人物画の探求を深めました。

「秋」を所有されたAさんは画家であり、かつ倉石隆の熱心なファンでした。その方のお父様も画家で、1950年代当時、たまたま持っておられた芸術雑誌に倉石隆の「めし」が掲載されていたそうです。雑誌を見た息子さんである若きAさんは「めし」に突き動かされるように倉石さんに傾倒していきました。

※「めし」は現在樹下美術館に収蔵されています。

後に自らも画家になられたAさんは、ある日の展覧会で「秋」と出会います。氏は居ても立ってもいられないほど作品に惹かれました。会場には黒皮のコートを羽織った背の高い倉石氏がいました。近づき難い雰囲気があったそうです。

Aさんはついに胸の内を語り、絵が欲しいと告げました。汗した手に爪が食い込むほどの緊張と覚悟だったそうです。

分かりました、支払い方法はお任せします、と答えた倉石氏。喜びと敬愛が現実のものとなった瞬間でした。二人に親交が生まれ、A氏の作品について倉石氏のアドバイスを得たこともあったとお聞きしました。

お二人のことは、作家とファンの最高の関係ではなかったでしょうか。

ところで、1975年の絵画雑誌「アトリエ」にも制作の実際という倉石氏の18ページもの記事があります。近く内容の一部と氏の言葉を書かせて頂ければと思います。

大変長くなってしまいました。「秋」は高度な均衡と緊張、および愛着の魅力を放つ一枚であろうと思います。作品は来年3月からの展示を予定致しております。

お客様 燕市 新潟市 関根日出男先生 鵜の浜温泉

どのくらい雨と寒さに苛まれたことだろう、今日は爽やかに晴れ上がった。樹下美術館は新潟市や燕市、そして地元の方たちからお訪ね頂いた。

新潟市のご夫婦は2,3月の新潟市の拙生作品展で知って、燕のお二人はお友達から聞いてと、それぞれお見え下さった。

土曜の仕事は午前だけ。それが連休の中日とあって忙しかった。夕刻の鵜の浜海岸は若い人達が多くて驚いた。

浜辺の人魚像 |

砂の城 両端に橋もあった |

塩野のお菓子とあって、我が家のとっておき魯山人の茶碗を出した。

午後、東京から姉夫婦が来て昼食を一緒した。久しぶりに義兄、関根日出男氏にお会いして楽しかった。氏は耳鼻科医でチェコ文化研究家。チェコ文学の翻訳と紹介、音楽ではドヴォルジャークおよびヤナーチェクなどの研究を通して日チェコ友好に貢献されている。

夫婦は日帰りだった。見送って海へ行き、夕食を終えると頂戴した赤坂「塩野」のお菓子で抹茶を飲んだ。

オタク化する生活、樹下美術館であれ鵜の浜であれお客様はますます有り難い。

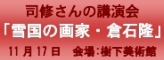

秋の講演会 司修(つかさおさむ)さんをお迎えして

画家にして装幀家、さらに作家である異能の人、司修(つかさおさむ)さん。樹下美術館では司さんの講演会を来る11月17日(木曜日)午後2時から開催いたします。

演題は「雪国の画家・倉石隆」です。

氏は1964年主体美術協会の創立に際して樹下美術館の常設展示作家、倉石隆らと歩みを共にされ、倉石氏とは密接に交流されました。

※講演会お申し込みは樹下美術館の窓口で、または

お電話025-530-4155でお願い致します。

※以下のチラシは小さめですのでクリックで拡大してご覧下さい。

1950年、司修さんは新制中学を卒業すると映画館の看板描きの助手として働きつつ独学で絵画を始められました。以来多彩な活動の中で、書物の装幀と挿絵で井上光晴、瀬戸内晴美、有吉佐和子、水上勉、加賀乙彦、大江健三郎、遠藤周作、江藤淳、室生犀星、野坂昭如、ほか枚挙にいとまがないほど数多くの作家とお仕事をされました。

また旺盛な文学活動において「紅水仙」「赤羽モンマルトル」「影について」「蕪村へのタイムトンネル」ほか多数の著作があります。

これらによりボローニャ国際図書展グラフィック賞推薦、ライプツィヒ国際図書賞金賞、講談社出版文化賞・ブックデザイン賞、小学館絵画賞、小学館児童文化賞、川端文学賞 、毎日芸術賞などに輝かれました。

1999年法政大学国際文化学部教授となられ、現在同名誉教授をなさっておられます。

晩秋の午後、絵画と文学の人、司修さんのご講演をお楽しみ下さい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月