樹下だより

カフェ以外でもお茶を

樹下美術館ではカフェ以外の何カ所かで座ることができます。万一混雑の時、また時には気分を変えてお座りになってみてください。よろしければお茶もどうぞ。

場内の一部、可愛いカモグリ(イタリア)の椅子に座って。

場内の一部、可愛いカモグリ(イタリア)の椅子に座って。

食器はロイヤルドルトンのカップ&ソーサー(イギリス1920年代)

ふらなければ裏庭のデッキで、田んぼを見ながら。

食器はシェリーのアールデコトリオ(イギリス、1910~30年ころ)

写真のお菓子はヒロクレインのチョコレートケーキでした。今日は夕方にかけてとてもさわやかな雲が見えました。

新潟市からMAXときで

4年目の夏を終えた樹下美術館。固定作家の常設展示のこと、お客様が少しずつ減るのかなと考えていました。

ところがこの三ヶ月は昨年比で6月30%、7月105%、8月59%と増加しました。皆様のリピートと口コミ、地域プレスやフリーペーパーのお陰と心から感謝致してます。

今日は新潟市から新幹線MAXとき号に乗車、ほくほく線乗り換え、犀潟駅下車で樹下美術館を訪ねて下さった方がいらっしゃいました。「美しいものを見たくて」とノートにお書きになり、また来ます、と結ばれていました。有り難いことと思いました。

名残の桔梗は皆様をちゃんとお迎えしただろうか

厳しい夏を越えて庭は桔梗の名残とムクゲ、それに芝生の緑だけというのんびり振りです。来年は一度失敗しているタカサゴユリを育てて幾分の賑わいにしたいと考えています。近づく台風で熱風の一日、夕方に久しぶりの水まきをしました。

色絵黄蜀葵(とろろあおい)文鉢 陶齋初期の欧風

父の蒐集をつなげて齋藤三郎を集め、2007年6月に樹下美術館へ到達しました。美術館を始めて良かったことの一つは、新たな作品や古い時代の作品に出会えるようになったことです。

齋藤三郎は戦前、近藤悠三と富本憲吉への師事を経て昭和23年高田に登り窯を築くと、本格的な作陶活動を始めました。

先月中旬、珍しい色絵黄蜀葵(いろえとろろあおい)文鉢が樹下美術館へ巡ってきました。箱書きにある“黄蜀葵”は読めませんでした。ネットで打ってびっくり、トロロアオイと読むのですね。

裏面の署名わきに初窯と記されていましたので、まさにS23年高田における開窯第1号作品群に相当します。

色絵黄蜀葵鉢 |

色絵柚子文鉢の裏面 |

筆の穂先を生かした描画と異なり、一様な輪郭線で描かれた黄色の花に細い葉が配されています。九谷風かつデザイン性の強い当作品に一種欧風の印象を受けます。

欧風なものとして同時代の色絵柚子文鉢の裏面があります。色とりどりの美しい三角模様が輪として楽しく描かれ、大変エキゾチックです。

これらヨーロッパ風な紋様は、師である富本憲吉が渡英までして心酔したイギリス人ウイリア・ムモリスの影響が陶齋にも及んでいるのではないかと考えられます。モリスは19世紀のアーツアンドクラフト運動を牽引するモダンデザインの第一人者として旺盛な活動をしました。

黄蜀葵の器は残念ながら顔料の剥落がかなり見られます。同じ初窯作品でも以下の鉄絵や染附(そめつけ)は見事に仕上がっています。黄蜀葵は、二度焼きを必要とする色絵磁器焼成の試行錯誤を物語る貴重な資料としても大切にしたいと思っています。

鉄絵葉文鉢 |

染附繪変わり皿 |

※ちなみ黄蜀葵はオクラと近い植物で夏の一日花。和紙をすく時に繊維のつなぎとして用いられてきた、と言うことです。

人の行き交い 明日から8月 夏の思い出

夏がくれば思い出す はるかな樹下美術館

緑の中にうかびくる 館つつまし野の小径

桔梗と木槿の花が咲いている

夢見て咲いている木もれ陽の庭

野バラの色にたそがれるはるかな樹下美術館

(名曲夏の思い出を拙い替え歌にしました。夏の思い出は、わが新潟県高田市・現上越市がお生まれという江間章子さんの作詞です。江間章子さんゴメンナサイ)

明日はもう8月。本日新潟市からお見えのお客様はこれから長野県へ向かうと仰いました。昨日は長野市からと、人の行き交う夏本番。晴れれば雲高く、どこかに秋の気配も感じられます。

スタッフによれば7月のお客様は昨年のちょうど倍だったそうです。皆様には心から感謝致してます。アッシュさん、ジャックランドさんご紹介あり難うございました。

雨がようやく止んで

ひどい水害をもたらして数日来の雨は止んだ。滅多に水につからない上越市大潟区の田畑も水びたしだった。

新潟県では中越地方を中心に、上越市でも吉川区や保倉川水系などで甚大な水害となった。今年は特に自然の猛威を知らされる。

午前、往診帰りの田畑 大潟区里鵜島

午前、往診帰りの田畑 大潟区里鵜島

ようやく雨が上がり、鳥たちが活発になった

次第に夏らしい空に

午後から晴れてきて、樹下美術館の裏手の田んぼではツバメが休みなくヒナに餌を運んでいた。豪雨続きで親子ともお腹が空いていたにちがいない。

夕刻近く、長野県から可愛い赤ちゃんをベビーカーに乗せた若いご夫婦がいらしてた。上越市へ海を見に来られたということ。たまたま食事をした店に置かれたジャックランドで当館を知り、寄ってくださったと。

可愛いお嬢ちゃまが一緒のナイスファミリー

可愛いお嬢ちゃまが一緒のナイスファミリー

またいらしてください、ありがとうございました。

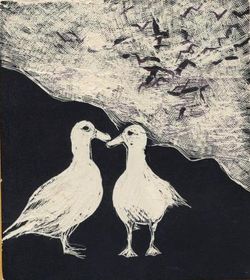

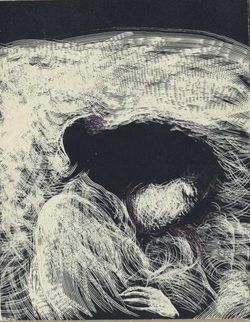

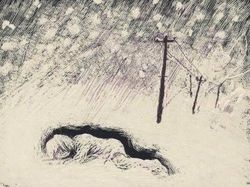

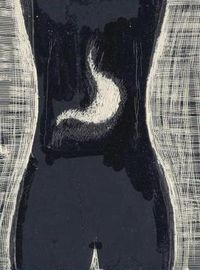

倉石隆のカット絵 知足美術館さん

この前の日曜日(24日)に新潟市の知足美術館・副館長の佐藤和正さんが樹下美術館を訪ねてくださった。

今年2月中旬からおよそ40日にわたって拙ボタニカルアート展が知足美術館で催された。館長の(株)キタック社長・中山輝也さん、佐藤さん、ほか社員の方々にとてもお世話になった。

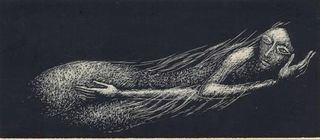

その佐藤さんがこのたび当館常設展示作家・倉石隆氏のスクラッチボード作品を持参してくださった。1980年代を中心に倉石氏はある新聞の文芸欄で小説やショートショートに挿絵・カットの筆を執られていた。

お持ちいただいた貴重な原画5作品は小品ながら心こもり、物語性十分で胸動かされる。今後は展示させて頂き、図録にも載せたい。

※スクラッチボード:白色の厚地の上に黒がカバーされている絵画材料。黒い表面を鉄筆や刃物などを操作して白地とのコントラストを得て制作する。

※妙高市ご出身の佐藤和正さんは小生の中高の少し後輩で、亡きお兄様と小生は同級だった。このたびは大変有り難うございました。

皆様の「お声」 病院船時代の倉石隆 母の外出

樹下美術館ホームページのコンテンツ「お声」に館内のノートに記された皆様のコメントを追加させて頂きました。3月から6月まで沢山お書き下さり有り難うございました。

“祖父が戦争中倉石氏と同じ船にのっていて、苦楽をともにしたとのことで、今日ようやく美術館に来れて喜んでいました”という書き込みを拝見致しました。

倉石氏は昭和18年から20年の終戦まで、舞鶴の海兵師団で看護兵として病院船に乗船されていました。病院船とは実際どんな様子だったのでしょう、画伯は優しい兵だったのでは、、、。お爺さまは貴重な経験をお持ちなのですね、有り難うございました。

海兵師団当時の倉石隆

(写真:郷土作家シリーズ 倉石隆展 新潟市美術館©1995年)

“この地に、樹下美術館あり、上越の誇りです” “ここが自宅ならもうどこへもいかない”

ほかノートに頂いたご感想は全て樹下美術館の大きな励みになりました。紙面をお借りして心から御礼申し上げます。

樹下美術館は、お陰様で5月中ころからお客様が増えました。さらにASSHの「居心地のいい場所へ」で紹介され、6月は前年より3割も多くお越し頂き(コサートを除いて)深く感謝致してます。

去る5月27日に倒れて以来初めて母を戸外に連れ出した

午前中、20分ほど押して保育園の所まで散歩した。

【追加です:病院船を少し調べてみました】

○倉石隆氏は、あるいは終戦直後に舞鶴で自沈処分の運命を辿った第二氷川丸に乗り組まれていたのでしょうか。

テッポウユリが咲き始めた

もう4日目でしょうか、日中は梅雨の晴れ間が続いています。最高気温も30度前後の推移、まあまあしのぎやすく助かります。

この好天を見計らったようにテッポウユリが一斉に咲き始めました。ますます濃くなる緑を背景に正に目がさめるばかりの白さです。

そもそもユリは野のもので十分に美しかったため、他の花よりも園芸種が少なかったと言われています。

この赤系はテッポウユリの園芸種です

ほかに黄色系があります。

現在開花して僅か一日二日、花粉の付着もほとんど見られず、純潔の花にふさわしい清らかさです。

美術館隣接の庭の7、8カ所で咲き始めました。

若き倉石隆氏のデッサンと詩文

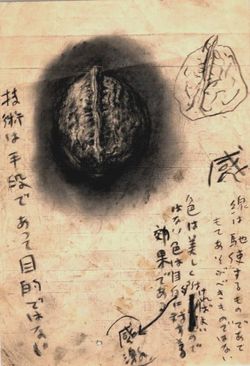

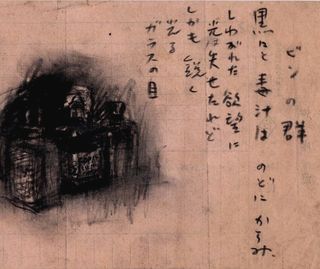

梅雨の中休みが三日続きました。今日は現在展示中の倉石隆のデッサン画から詩文のついた2作品を紹介致します。

いずれも第二次大戦後、高田市(現新潟県上越市)本町の生家に戻っていた昭和20年~25年(29~34才)の制作です。

リアルなクルミのデッサンに“技術は手段であって目的ではない”の詩文

高田で氏の骨格は決まっていた。

線は駆使するものであってもてあそぶものではない

色は美しく附ければよいのではない 色は目的(感激)に対する効果である

ビンの群

左すみに蓋付きのビンが3つ描かれて右に以下の詩文が見える。

黒々と毒汁はのどにからみ

しわがれた欲望に

光は失せたれど

しかも鋭く光るガラスの目

このガラスビンは何だったのでしょう、お酒でしょうか。高田で苦悩する倉石隆の視界に突き刺さる閃光。追い詰められるのか、若き芸術家の鋭敏な感受性が伝わります。

どうぞご来館頂き作品をご覧下さい。戦後品物の不自由な時代、書類の裏に書かれた当時の画家の心情が手応えをもって伝わります。

上越市大潟区・中谷内池の杉林 臨時の開館で

昨日まで十分過ぎる雨が続きましたが、今日は降りそうで降りませんでした。しかし灰色の雲が一様に空を覆い、いつもは田んぼからよく見える妙高連山や南葉山、さらに春日山一帯の山々も見えませんでした。

今日の中谷内池(なかやちいけ)、池の向こうに高速道路が見える

ぼんやりとした風景のなかで上越市大潟区にある中谷内池の真っ直ぐな杉林は、くっきりとして印象的でした。若い林は道路端の一角にありまして、池も小さいのですが、普段からここを通るたびに一瞬清々した気持ちになります。

ところで毎週火曜日は樹下美術館の定休日です。今日はある婦人会の方たちが鵜の浜温泉の帰りに寄りたいということで、臨時に開けました。この方たちが出られると、こんどは定休日と知らなかったというお客様たちが入れ違いに見えて忙しい昼だったそうです。

絵葉書が30枚、オリジナルのシーグラスチョーカーが三個売れたそうです。本当に有り難うございました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月