樹下だより

小室等&佐久間順平コンサートの模様

前後してしまいましたが、昨日の小室さん、佐久間さんのコンサートの模様です。到着後一息ついて始まったリハーサルは非常に丁寧に時間をかけて行われた。

音響は付きっきりでビッグサウンドさんがコントロールされた。

本番の二人は反応しあって音楽が増幅された。

音楽、大人っぷりともに素晴らしかった。

今年音楽活動50周年の小室さんは声量があり、感情起伏が豊かに波打つ。佐久間さんはギターのほかにヴァイオリン、マンドリンを奏で、歌声に優しいペーソスがにじんだ。

詩は谷川俊太郎、金子光晴、別役実、及川恒平氏などで、心に浸みる。小室さんによるベラルーシの少女はチェルノブイリの原発被害を受けた痛ましい子どものことが歌われた。

音は樹下美術館のホールによく響き、お二人の音楽力に満たされた2時間余だった。

小室等さん佐久間順平さんのコンサートが終わった

昨夜、樹下美術館で行われた小室等さんと佐久間順平さんの熱いコンサートが終わった。お二人とも熱心で、大人っぷりも素晴らしく、ミュージシャンとはこのような人なのでは、と心から思った。

無事に終わって、演奏者のお二人とスタッフ

無事に終わって、演奏者のお二人とスタッフ

(ほか駐車場、カフェなどでも大勢様のお世話になりました)

打ち上げのお二人、ピンぼけを許して

演奏者は真心込めて歌い、楽器は麗しく奏でられ、私たちも歌った2時間。人生70年を前にしてこんな貴重な時間に巡り会えるとは。

お集まりくださった皆様には感謝に堪えません。もしかしたら樹下美術館はこれからが本番なのかもしれません。

今後ともどうかどうか宜しくお願い致します。

手前ごとですが、当演奏会は南三陸町の拙弟の世話になりました。次回のノートにコンサートのお二人の写真を載せたいと思います、至極感謝。

街の夕焼け ネマガリタケ 深雪花の新作ロゼ

今夕齋藤尚明(二代陶齋)さんとお会いするのに高田へ行った。駅が見える通りでちょうど夕焼け雲がかかった。

海の夕焼け、山の夕焼け、里の夕焼け、そして街の夕焼けもいいな、と思った。

尚明氏に陶齋の図録初稿を監修して預いてからもう一度印刷屋さんに回す。ようやく一冊目の陶齋がゴールへ向かうことになる。

つぎは倉石隆氏、こちらはかなり進んでいる。作品の時代も陶齋よりもはっきりしているのでその点楽だ。楽しんで取り組みたい。

ご近所から頂いたネマガリタケ(ヤマタケコノ)

ご近所から頂いたネマガリタケ(ヤマタケコノ)

妻は涙を溜めながら、タケノコの皮をむいていた。

さて、高田を辞して家に帰ると妻が開口一番、興奮した様子で以下の話をした。この春、ある方へ贈った岩の原葡萄園のワイン「深雪花」の新作ロゼが信じられないほど貴い人のお口に入ったという手紙を受け取った、と。妻は涙ぐんでいて、私は息を止めて驚くような書面を読んだ。

デミタスで珈琲を2 そしてオオヤマレンゲ 勝手な政治

昨日のデミタス紹介の続きです。

リモージュ(フランス)6客1960年頃とコールポート(イギリス)3客1930年頃。

いずれもすっきりした筒型の、CAN(キャン)タイプといわれるものです。

雨の庭でひっそり咲き始めたオオヤマレンゲ。

美しさは完成されているように見えます。

ところで、この花はかって進化の途上でどのような形状だったのでしょう。またこの先、何か問題があって新たなものへと変わるのでしょうか。

現実には、どの花もこれ以上ないと思われるほど微妙で独自の魅力を完成させているように見えます。

中立説などと、ただ聞いたことがあるだけの進化論ですが、目の前の自然を見るだけでは、その移ろいを実感しにくく、いつももやもやしています。例えば、80万年前の自然にあっても、おそらく生き物たちはそれぞれ一見完成されたように見えていたにちがいありません。

もしかしたらどの進化途上でも、生物はいつも一見完成されているように見える?そのことがとても不思議に思われるのです。

それともオオヤマレンゲでさえ本当は、かなり曖昧で、不完全で、それでけなげ、、、。それらが(もまた)魅力として見えているのでしょうか。

なんだか、訳の分からないことを書いてしまいました(汗)。

さて、今日一日医療の仕事は大変でした。被災地はさらに途方もなく大変な毎日でしょう。

こんな時に一体とならならず、ひどいゲームをしているような政治とは一体何なのでしょうか。日本のいくつかの地域を中心に被災者さんが移住して、地域と共に新たな町作りを独自に試みる動きがあるように聞いています。熱意がある分、よほどこちらを応援したくなります。

デミタスで珈琲を1

寒くて一枚余計にはおらざるをえなかった一日でした。

お陰様で、5月からの樹下美術館はお客様が少し増えているように感じられて、感謝致しております。

展示作品、カフェ、庭、自然、など視覚と少々の味覚をお楽しみ頂ければ、と思っています。

左:ローゼンタール(ババリア・ドイツ)1920年ころ

右:ロイヤルドルトン(イギリス)1920年ころ

器の裏、窯印もご覧下さい

さて、今年のカフェはドイツ食器を加えていましたが、6月12日(日曜日)からデミタスでのサービスも始めることに致しました。

デミタスはフランス語demitasseで→デミdemi(半分の)-タスtasse(カップ)ということのようです。

デミタスはミニチュア感やデリケート感があって、また楽しめます。カップをお選び頂きますと、およそ二杯分のポットでサービスをさせて頂きます(大きめのものでは一杯半ほどの時もありますが)。

また食事メインの場ではありませんのでエスプレッソでなく、一般の珈琲にさせてください。料金は略々デミタス2杯の珈琲で400円の予定です。

ハンドルを指先でつまみ、小ささをお楽しみ下さい。ひと味違った珈琲になろうかと思います。器の年代は19世紀後半から20世紀中ごろ(ミットセンチュリー)までです。およそ10年前から5年ほど集めました。当初、美術館のカフェで使うことなど思ってもみませんでした。

明日はほかのカップをもう少し掲載致します。

小室等&佐久間順平コンサートまであと一月をきりました。

来る6月16日に樹下美術館で行われる小室等&佐久間順平コンサートまでひと月を切りました。お陰様でお申込みが予定の60席になりました。

しかしまだご希望が寄せられていますので、予定ホールの陳列ケースを整理して会場を少し広くすることにしました。そのことであと10席ほど余裕ができました。

ご希望の方は樹下美術館 025-530-4155 宛おどうぞ電話をください。

●5月25日、お陰様で満席になってしまいました。大変申し分けなく存じます。

フォークの大御所、小室さんの心あふれる歌声、佐久間さんはギターのほかマンドリンやバイオリンを携えるかもしれません。

逝きし世の面影 買い直しました

さる5月12日のノートで本「逝きし世の面影」を紹介させていただきました。その本は樹下美術館のカフェにありますが、私が読んだもののため、書き込みや線引きが沢山されていました。

それで新たに図書用に取り寄せました。奥付には2011年1月21日、初版第23刷とありました。小生のが2007年で14刷でしたので、その後4年間で9刷を重ねたことになります。2005年が初版ですから今もって続く人気に驚かされます。早速明日カフェに置かせていただきます。

著者渡辺京二 (株)平凡社 2011年1月21日 初版第23刷 1900円

●しばしば触れられるこどもについての記述を少し拾ってみました。

“私は日本が子供の天国であることをくりかえさざるを得ない。世界中で日本ほど子供が親切に取り扱われ、そして子供のために深い注意が払われる国はない。ニコニコしているところから判断すると、子供達は朝から晩まで幸福であるらしい”

その子どもたちもある年になると急に大人になる。“十歳から十二歳位の子どもでも、まるで成人した大人のように賢明かつ落着いた態度をとる”とも書かれます。

●風景について江戸の庭、各地の街道や田園の美しについても賞賛される。街道の並木は「日本の道は何と夢のようだろう」と言わしめ、郊外の風景に「至る所に農家、 村、寺院があり、また至る所に豊かな水と耕地がある、、、作地は花壇のように手入れされ、雑草は一本もみることができない」と述べられる。植生については「植物相は無限なほど形態が豊富」と記された。

●芸術(工芸・調度?)では、

“日本の職人は本能的に美意識を強く持っているので、金銭的に儲かろうが関係なく、彼らの手から作り出されるものはみな美しいのです”

“ヨーロッパ人にとっては、芸術は金に余裕のある裕福な人々の特権にすぎない。ところが日本では、芸術は万人の所有物なのです”

●女性について、造形的な美しさよりも以下のような美点がばしば述べられます。

“彼女たちは陽気で、純朴にしてお淑やか、生まれつき気品にあふれている”

※さて、賞賛の嵐の感なきにしもあらずですが、多くの著者が共通して記述していることをいくつか挙げました。江戸時代は過去の過酷な戦乱を懸命に吟味克服して完成させた特異な時代だったのかしれません。これが封建社会なのかと、欧米人が驚くほど、人びとはのびのびとした生活感を漂わせていたようです。

真相はと考えたくなりますし、藩が負うノルマ、度重なる飢饉、年貢の過酷さなどは否めないことでしょう。しかし本書の記載はいずれも先人たちの一面を描写したものとしてやはり興味深く思われます。何かと昔のことばかりで申し分けなく思います。

カフェの本「逝きし世の面影」 パラダイムシフトの2

本日、樹下美術館のホームページでカフェにある本の紹介記事を更新しました。

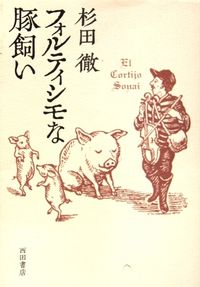

そのことに関連して、去る5月10日の当ノートで不遜を顧みず「フォルテシモな豚飼い」を紹介させていただきました。今日は「逝きし世の面影」にさせて頂きます。

この本については2007年のある日、翌年から始まるメタボ健診に向けて上越医師会で行われたY教授の講演会で知りました。

名指しで体重管理を疾病予防の門戸に位置づけた新たな健診制度。それは、禁煙の普及とともに生活重視の医療へと一段と舵が切られた重要な節目ではなかったでしょうか。

その日、講演者は冒頭でパラダイムシフトの概念と共に本書を紹介しました。短い紹介でしたが大変気になってすぐに注文をしました。

逝きし世の面影 著者:渡辺京二 発行:株式会社平凡社 2007年 初版第14冊

さて紹介です。鎖国の江戸時代にあっても外交・通商・医療などで次々と外国人が日本を訪れている。彼らによって多くの日記や旅行記、手紙類が残された。本書では、それらを克明に読み江戸中期~幕末、明治初期までの日本人とその生活、町や村落の風景に関する記述がすみずみまで紹介されている。

内容は極めて多岐かつ詳細だ。当時、経済は豊かでなくとも貧困や悲惨はなく、人々は丁寧で人なつこかった。大人はこよなく子どもを愛し、楽しむことを忘れず、何事も創意工夫がなされていた。女性は屈託なく、働く男たちの体は引き締まっている。制度の要にいる武士たちは勤勉で良い趣味を持ち、上級武士の幼い娘などには驚くほどの威厳が見られた。

風景では、地方の農漁村や港はかって見たことがないほど美しく、それは人々の振る舞いとともにまるで「おとぎの国」のようだった、という。はじめは戸惑う外国人でも日本の随所に惹かれ、この国を愛おしむようになる様子も大変興味深い。

時代はついに明治を向かえる。その日を体験した外国人も多い。彼らは嵐のように進行する富国強兵と殖産振興のありさまを目の当たりにする。そして急速に出現する富裕と貧困を悲しみ、西洋化によって喪失されるかつての美しい文明を一様に惜しむのだった。

これらは私たちの同胞でなく欧米の、おしなべて公的な知識人たちの記述になる。一定のエキゾチズムや誇張はあろう。しかし詳細な内容によって異国の如き妄念にかすむ江戸時代が、胸が熱くなるほどのリアリティをもって迫る。

本書をお読みになった方は多分大勢いらっしゃることと思います。1998年に葦書房からハードカバーで出版され、事情によって2005年から平凡社のライブラリー文庫へと変遷した経緯があるようです。1999年に和辻史郎文化賞ということ、2007年にして14刷など、その人気ぶりが伺われます。

604ページですが、どこを読んでも興味尽きません。大震災以後、ある種パラダイムシフトが要請される機運の今日、再読したい一冊ではないでしょうか。

カフェの本「フォルテシモな豚飼い」と著者 パラダイムシフトの1

樹下美術館のカフェに置かせて頂いている書物をホームページに『本」欄に紹介致してます。色々かまけているうちに、その後の更新を省略していました。間もなくまとめて25冊分を追加いたします。それに際しまして2冊ほど当ノートで紹介させていただきたいと思います。

まずは「フォルテシモな豚飼い」で、次は「逝きし世の面影」の予定です。特に今回は長々となり、申し分けありません、何しろ著者が著者なものですから。

フォルテシモな豚飼い著者:杉田徹

発行:(株)西田書店 2009年8月15日

著者は大学の理系を卒業すると東京写真専門学校に入学し時計を授与されて卒業する。報道写真家として活躍するうち、二つの問いに直面するようになる。一つは「人間としておのれの所以(ゆえん、存在意義)は何か」であり、もう一つは「自分が生きるための国の自然風土とは何なのか」であった。著者はその答えを知らずして人生はあり得ないと思い至る。

老人へのインタビュー、各地の農業体験、韓国訪問などを重ねた後、問いの新たな視点求めてスペインへとおもむく。妻子四人で辿り着いたのはアンダルシアの小都市であり、そこへ2年間身を投じる。

新天地は太陽が疎まれるほど乾燥していた。いつしか育まれる幾多の知己、ともに寝泊まりして知る羊飼いの哲学、けがれなき友情と家庭の絶対価値。さらに「人生を楽しめない奴は馬鹿だ」とまで言い切る生活感が筆者を打つ。そして、彼らの奥底に潜む生を楽しむ主体である強固な“ガーナ”(譲れない自我の意志)に触れる。

二年間の生活は日本の風土的な湿潤を浮かび上がらせた。また自らの所以はそこから得られる楽しみ(自己実現)であろうことの理解に近づく。

帰国後、著者が選んだ職業は養豚だった。手本は彼の地で目の当たりにした羊の放牧であり、特異な飼料は湿潤をヒントに研究された。

宮城県北部の南三陸町志津川の山中に場所を選び、家畜牧場「コルティッホ・ソーナイ」とし、家族4人によって新聞もテレビもない生活が始まる。仕事は軌道に乗るが拡張は控えられた。一家のつましい生計が立つだけの豚がいればいい、と割り切られて今日まで至る。

以上がこの少々風変わりな本のあらすじである。ところで、このたび一家は東北大震災に見舞われた。幸い家族と家と豚は残った。しかし著者は強いショックを受ける。命と国土が為政と原子力発電所によってあまりに軽んじられていたことを知ったからだろう。

著者は、この世の生を奇跡的な貴重として捉えているはず。小生なども多少の意識はあるが、凡庸として生活を連続させているだけだ。しかし著者は常に問いを連続させる。

問いは貴重な生の鏡に照らされる。絶え間ない問答によって新たなエッセンスが生み出されると、それに突き動かされることがあるのだろう。このたびの震災では一瞬にして答が放たれたフシがある。国への深い失望、一家は再び新たな天地を目指すとも伝えられる。

学校時代の著者は短距離の選手だった。何事も素早く執拗な彼は実は不肖私・樹下美術館館長の一つ下の弟です。たまたま彼は人知に恵まれました。「フォルテシモな豚飼い」のカバーに直木賞の井上荒野さんとフォークシンガーの小室等さんが推薦文を書いて下さいました。

また装丁家の桂川潤氏になる書物の顔は何とも微笑ましく思われます。さらに芥川賞の池澤夏樹氏には週間文春に好意的な書評まで頂きました。まったくもって身に余る光栄と言わねばなりません。

さて正直、彼も年です。今までのように痛々しく鏡に従って身を処することには無理があろかと想像されます。出来ればこれまでに頂いた皆様の理解に甘えて現在の仕事を続けてもらいたいと願われます。幸い彼の仕事に興味を持ち、挑戦しようとする若者も現れたと聞いています。また絶品といわれる肉の味は、他に代え難く本人の存在と渾然一体となっているにちがいありません。

当面の不便はやむを得ないことでしょう。せっかくの若者とともに、志津川の地において貴重な主旨を生かし続けて欲しい所です。

休日の樹下美術館でお番茶とカステラ

日曜日の午後、少しお客様の相手をさせていただいた。それから場内のカモグリの椅子に座ってお番茶を飲みカステラを食べて一息ついた。

気候が良くなりましたので数少ない当館のグッズとして

オリジナル・シーグラスチョーカーの販売を再開致しました。

昨日今日、柿崎区上下浜の二カ所でで鯉のぼりを見ました。

ほっとしました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月