樹下だより

出会い 色絵木瓜文(ぼけもん)の器

はや五月、古くから家にあった木瓜(ぼけ)は、いま濃く赤く咲いている。花の子房を取ると蜜が溜まっていて子どもの頃によく舐めた。

さて当館にある齋藤三郎(陶齋)の作品に木瓜の器が二つある。一つは壺(花瓶)でもう一つは灰皿だ。二つとも少々のストーリーを有しているので記してみたい。

昭和21年、新潟県栃尾(現長岡市)生まれの陶齋は戦地中国から復員した。落ち着いた先は高田市(現上越市)寺町だった。兄・泰全が寺町で久晶寺の住職となっていた。

18才からおよそ11年に及ぶ陶齋の若き日は、人間国宝となる近藤悠三と富本憲吉への師事、ほかサントリー創業者の窯における実践など修行は十分だった。

上越の陶齋は次第にファンを増やしていったが、昭和40年頃まで何度か大阪のデパートで展示販売を行っている。

2007年、樹下美術館が開館したある日、少しお世話になった京都の美術関連の営業マンが独立の挨拶をかねて訪ねて来られた。彼の得意は書画だったが、私はもっぱら関西にもあろうかという陶齋作品の話をした。熱心に館内を見た彼は、わかりました陶齋を探して見ましょう、と仰った。

それから3年余、「出ました」、と電話が掛かって来た。メールの写真で十分だった。送られた実物は真っ白な肌の余白を生かした上品な木瓜だった。

しっかり箱に入り、大切にされた姿で当地へ戻ったことになる。広い関西で陶齋に出会うのは容易ではなかろう。見つけて頂いたA氏の熱意に感謝し、これからも待ってみたいと思っている。

次の灰皿は壺より前のこと、少々遠くの骨董店を訪ねて出会った。店先に「この家のものは全て売り物です」という張り紙があった。上がるといくつか陶齋の作品が出された。いずれも手元にあるものと類似していて、さほど新鮮味がなかった。

出ようかと言う頃、タバコを吸いたいのですが、灰皿ありますか、と尋ねた。当時私は喫煙をしていた。奥へ下がった亭主が手にして戻ったのが上掲の灰皿だった。清潔な地に赤々と描かれた木瓜、柔らかな全体、紛れもなく陶齋で、一目で惹かれた。

これ頂けませんか、と言うと、「うーん」と亭主がうなった。自ら気に入っていて出したくない風が伝わった。遠くから訪ねた私も欲しい。「店先に、この家のものは全て売り物です、と書いてありましたが」、と迫ってみた。

「ハアー、仕方ありません。しかし箱はありませんよ」と仰った。

構いません、箱など要らない、亡き父もそうだった。なにより木瓜は初めてで、署名も若い。新聞紙にくるまれた器を座席に座らせ上着をかぶせて帰ってきた。

幸運は何がきっかけになるか分からない。この時ばかりは百害のタバコが手引きとなった。

細く切り取られる四季

今日の祝日、さわやかな午後でした。展示が馴染み、庭は活発になろうとしています。

樹下美術館は設計者大橋秀三氏によって外光もデザインされています。陶芸ホール正面はスリットが枠状に切られていて、季節の一こまが垣間見られます。今日午後は以下の状景が見られました。

左のスリットから椿と春の水田 |

右からは山桜が。 |

眼科受診 夕映えの山桜 四十九日

午後定期休診で、前回から一ヶ月が経ったので眼科の受診をした。

あれは小さな出血だったようです、血圧は高くないですか、と先生に聞かれた。はい、と答えたものの自信があるわけではなかった。

帰って測ってみると134-74、人のことは気になるがほとんど自分を構わない。 恥ずかしながらこれを機会に何年ぶりだろう、また点検をしてみよう。

寄った美術館で妻の知人にお会いした。しばし加わるとやはり震災の話になる。冷たい雨風が続いていたが、閉館の後カッパを着て草花を植えた。

人去りて後(のち)に見せたや夕映の色ぞ惜しけれ山桜花

終了するころに空が晴れて一瞬陽がさした。庭のヤマザクラが強く照った。きょうは震災四十九日だった。

経済支援と言って騒ぎ出すのもいいが、まだ悲しむ時でもあろう。

堀口すみれ子さんの講演会が終わって

昨日午後の雨の中、遠路のお客様も見えて盛会のうちに堀口すみれ子さんの講演会が終わった。お話は素晴らしかった。

はじめに堀口大学と佐藤春夫の“一点の曇りなき友情”が語られた。門弟3000人の春男、対して孤高の大學。同じ慶応中退の二人は、対称性の引力もあって強い友情を育んでいた。

多くのエピソードの一つは、森鴎外作になる「永く相おもふ」「ゆめみるひと」が刻られた二つの陶印を巡る物語。もう一つは、藍で詩片を記し、互いに交換し所有された灰皿のこと。これらの逸話が当地で語られるのには訳があった。

陶印の一つを所有し他を探していた佐藤春夫は戦後の上越・高田の堀口大学邸を訪ねる。大學はたまたま春男が探していた「永く相おもふ」を所有していた。大學は春男に自分のものを譲る。また灰皿については、高田の齋藤三郎窯を訪ねた二人が三郎の形成した器に揮毫し、同所で焼成されたものだった。

(戦後の上越一帯は高田を中心に凄いことになっていたようである)

談笑する堀口大学(左)と佐藤春夫(右)。

卓上にあるのは齋藤三郎窯で焼かれた灰皿。

講演のなかごろ、「詩は音楽のたぐい」と述べる大學のある作品がすみれ子さんによって朗読された。詩語は春光を反映する音楽となって館内に響いた。

さらに“分かち合え 譲り合え そして武器を捨てよ、、、”と続く「新春 人間へ」が読まれた。ベトナム戦争が深刻化する時期、核への危惧、人間のおごりをいさめる詩に拍手が起こった。

昭和25年以来、湘南における大學は水辺と浜辺、そして富士山を、とりわけその夕暮れを愛したという。

その大學が「苦労をかけたね、ありがとう」とやっとの思いで告げると、翌日すみれ子さんの腕の中で人生を閉じる。1981年3月15日、享年89才だった。

一夜あけた今日、空は晴れ、樹下美術館のカフェですみれ子さんとお茶をご一緒した。午後から高柳の荻の島を訪ね、長岡駅で再会を約束してお別れした。

道中、いよいよのどかなヤマザクラが美しかった。

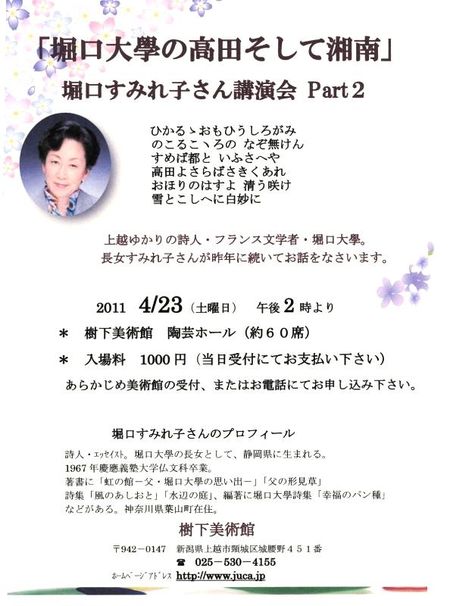

明日は堀口すみれ子さんの講演会

明日は堀口すみれ子さんの講演会です。

遠く新潟市、長岡市、東京からもお客様が来られることになりました。樹下美術館の会場は小さくて、ご用意できた60席はすでに満席になり相済まなく存じます。

今回は昨年に続いて二度目のお話。前回は堀口大學の詩とともに、父・大學の生い立ち、痛々しいほどの子煩悩ぶり、最齋藤三郎はじめ上越高田との縁をお聴きしました。

大學は1950年(昭和25年)高田を離れて湘南・葉山をついの住処とします。このたびは大學が愛した葉山とは、そこでの生活とはをお聴きできることを楽しみにしたいと思います。どんな詩が披露されるのでしょうか。

【堀口すみれ子さんのプロフィール】

・昭和20年(1945年)堀口大學の長女として疎開先の静岡県に生まれる。

・昭和21年秋、次の疎開地・現妙高市から現上越市に移り、昭和25年まで住まう。

・昭和42年(1967年)慶應義塾大学文学部卒業。

・著書に「虹の館 父・堀口大學の思い出」、詩集「風のあしおと」、「水辺の庭」、 編著に「堀口大學詩集 幸福のパン種」(いずれもかまくら春秋社)などがある。

仏にお線香

昨日に続いてお地蔵さんのことです。およそ20年前、求めた時の目鼻はもう少し柔らかな感じでした。

本日スタッフと水洗いをさせて頂きました(うーん、言葉遣いが難しい)。

清めた後の顔に昔のような和みが現れました。

そしてみなでお線香。

さっぱりしましたね、ずっと居てください。

さっぱりしましたね、ずっと居てください。

もう少し馴染みのいいお線香立てにします。

放っていた仏像を急にあがめたり、節操なく大変恥ずかしく思います。東北(北東)への祈り、亡きA氏の偲びほか、このお地蔵さんを大切にしていきたいと思っています。

春らしくなってきました。

新潟県上越地域(上越市・妙高市・糸魚川市)は桜の開花を迎えて春が勢いを増しています。大災害に心沈みますが、時には樹下美術館などをお訪ねいただき、しばし心安んじていただければと思っています。

本日は直江津茶屋さんからcasa secoのせいこさんがお見えになっていました。電車と春風に乗っていらしたせいこさん、ゆっくりしていただけたでしょうか。お会い出来て嬉しかったです。

御礼 拙画展の終了 水仙

ご報告が遅くなりましたが、2月18日からの拙画展が一昨日3月30日に終了いたしました。

主催いただいた新潟市・知足美術館様の知らせでは697名のご入場者ということ。皆様には大変お世話になりました。心から御礼申し上げます。

夕方の冷気とともに自分たちの香りも下りてきてみな満足そうでした。

日暮れても素顔の気品水仙花

堀口すみれ子さん ふたたび。

「来年やまざくらの咲く頃にまたお越し頂けますか」。昨年6月樹下美術館で堀口すみれ子さんに、“父・堀口大学を語る”をお話しいただいたあと、そうお尋ねした。「分かりました、喜んで」とお返事くださった。なんとも言えない光栄と幸福に包まれた。

昨年は堀口大学とご一家のご紹介を中心にとても丁寧にお話しいただいた。今年は大學の高田における話題に加えて湘南(葉山)に移られてからのことまで及ぶ予定。

すずやかなお声と気品の堀口すみれ子さん。講演会と花の季節はそこまで近づいた。再び興味尽きないご講演を待って胸がときめく。

講演会参加ご希望の方は直接樹下美術館の受付か予めお電話でお申し込み下さい。参加費お一人様1000円は当日の窓口でお受け致します。

電話 025-530-4155 樹下美術館

(火曜休館日)

テレビ新潟、弥生寒波の取材

吹きつける雪、縮かむ体、文字通り寒の戻りの一日。テレビ新潟のクルーが見えて取材があった。「夕方ワイド新潟一番」の木曜日特集「いい旅にいがた」で放映予定の取材だった。「上越市の旅」の中でほかいくつかの施設とともに紹介される。

思慮される藤井ディレクター、見慣れたすっきりな内田アナウンサーはじめ、クルーには丁寧に撮って頂いた。

雪は続くらしいが、大雪でなければ予報で言う“弥生寒波”を情緒としたい。雪中、何組かお客様もお見えくださって心から感謝致します。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月