樹下だより

マッシュルーム・けやき

ちょうど一年前のノートに名作椅子「マッシュルームスツール」のことを書かせていただきました。記事で当椅子が2008年12月パリにおける「日本の感性展」で好評を博し、09年10月にパリ装飾芸術美術館のパーマネントコレクションに選らばれた事を記しました。

この秋、デザインした山中グループは装飾美術館の選定記念に限定100脚のマッシュルームを制作しました。これまではマホガニーとクスでしたが、記念スツールはケヤキで制作されました。

樹下美術館に加わった「マッシュルーム・けやき」(左手前)、フレッシュです。

樹下美術館に加わった「マッシュルーム・けやき」(左手前)、フレッシュです。

その昔1961年に家具メーカー天童木工は家具コンペを行いました。3人の学生、山中グループがデザインしたスツールが入賞を果たします。しかし作品は2003年の商品化まで41年間も眠り続けました。眠りを覚したのは昨今のミッドセンチュリーへの人気でした。マッシュルームは復刻後一気にパリ装飾芸術美術館の永久収蔵まで登りました。

2007年、樹下美術館開館の際に絵画ホールの椅子にと天童木工のスツールからマッシュルーム二脚を選びました。後で山中グループのお一人が当館収蔵作家・倉石隆氏のご長女と知って大変驚きました。

「マッシュルームスツール・けやき」には和やかな味わいがあります。どうぞご興味のある方は以下からご覧ください。 山中康廣建築設計事務所&YAMANAKA DESIGN OFFICE

今日から上越市一帯も今年初めての寒波に入り、降雪に見舞わました。

サントリーの限定ワインCENTURYのサプライズ

本日昼、岩の原葡萄園社長・坂田敏さんが貴重なワインを携えて訪ねて下さった。サントリーが営む「登美の丘」におけるぶどうづくり100周年の記念醸造ワインで、1200本の限定「CENTURY」。サントリーからの贈り物だった。何ページもの資料が付いていて、ほんの先だって12月1日発売とあった。

シャトー ラフィット ロートシルトで知られるドメーヌ バロン ド ロートシルト社との提携25周年の祝いも込められ、両社共同で開発醸造されている。

ぶどうは、日本で摘んだカベルネ・ソービニオン、プチ・ヴェルド、メルロを主力に川上善兵衛が確立したマスカットベリーAも入る。 「伝統的なボルドースタイルでありながら、日本をイメージするエレガントなワイン」を目指したと謳われていて、非常に楽しみだ。

それにしてもサントリーホールディングス社から樹下美術館はいつも心に掛けて頂いて感謝に堪えない。2007年の開館に際して副社長・鳥井信吾氏からシャトー・ラグランジュの珍しい白を二本お届けいただいた。また今年7月の岩の原葡萄園120周年では氏みずから来館され1200mlの記念マグナムボトルを頂戴した。このたびは小生の県知事表彰の祝いということ、思ってもみなかった。深く痛み入り言葉もない。有り難うございました。

夕食は岩の原スパークリングワイン「ブラン・ド・ブラン ローズ・シオター」で

牡蛎など

頂いたワインはみな取ってある。齋藤三郎のいにしえの縁とはいえ、ささやかな当施設を気に掛けて下さるサントリーさんには心から勇気づけられる。樹下美術館もさらに先へ向かって成熟を果たして行きたい。

サプライズと、良いお天気に恵まれた1日だった。

12月、イルミネーションとマジック

ちょっと待って、と叫んでも暦は聞いてくれない。そっけなくさっさと行ってしまうので走って追いつくより仕方がない。今、昨夕のことを3日午前0時過ぎに書かせていただいています。

さて先週末から樹下美術館でもクリスマスイルミネーションを点けた。4年目になり痛んだ部分もあって少々追加した。静かな所のせいか暗くなると止まって見てくださる車もあると聞いた。来年はもう少し足してみようかなと思った。

ブロガー「シャッターチャンスは今」さんには小生の写真よりもずっときれいに紹介頂き感謝しています。

ところで昨夕刻、ある納会があった。幹事の知り合いということで今大活躍のMagician KAZさんがゲストでこられた。各テーブルを回って楽しいマジックを見せてくださった。それぞれ趣向を変えて文字どおりあっと驚くパフォーマンスを披露された。

ルックスも表情も良く手もきれいで手品は非常に魅力的だった。来る12月17日(金)にはデュオセレッソで世界的なジャグリングのパフォーマーたちを交えて氏がプロデュースするショウがある。クリスマスに相応しい楽しいステージが目に浮かぶ。

きっと彼は世代を超えて愛されることだろう。膨らむ期待と楽しい時間を有り難うございました。

あふれる詩心ー版画と陶芸ー 川上澄生/棟方志功/齋藤三郎 展

長岡市の新潟県立近代美術館で「あふれる詩心」展を観てきた。二人の版画家川上澄生と棟方志功、それに陶芸家、齋藤三郎(陶齋)の作品が堪能できる充実した企画展だった。

広い館内いっぱいに質の高い作品群。親切でわかりやすいキャプションが付いてとても楽しめた。心惹かれたのは三人の作家を貫く柔らかなキーワードで、上越との関わりだった。それは祖父母の故郷だったり、開けた愛好家の縁結びだったり、恩師の知己などだった。

広い館内いっぱいに質の高い作品群。親切でわかりやすいキャプションが付いてとても楽しめた。心惹かれたのは三人の作家を貫く柔らかなキーワードで、上越との関わりだった。それは祖父母の故郷だったり、開けた愛好家の縁結びだったり、恩師の知己などだった。

齋藤三郎(陶齋)は彼らを上越に迎える役割を大いに果たしている。高田を訪れて陶齋窯で絵付けする川上澄生の写真は非常に新鮮だった。また、戦前における若き陶齋と棟方志功の出会いも興味深い。

実は昭和30年前後、陶齋の案内で棟方志功が我が家でお茶を飲んでいる。母はその時の事を覚えていて、志功は面白い事を言っては皆を笑わせたという。

「私が家に帰るとね、知らない人が居るのでコンニチワ、と言うのです。するとその人は、ボク、ボクだよお父さん、と言うんだ。息子だったんだね、ワッ、ハ、ハー」、と。志功は笑いながら自ら不自由な眼のことを、話したということだ。

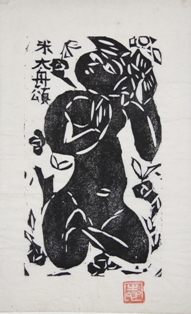

樹下美術館が収蔵している米大舟頌(べいだいしゅうしょう)

陶齋とともに棟方が当地大潟区を訪ねた時のこと。とある祭の境内で一帯に伝わる米大舟という踊りを見てとても喜び、上機嫌で踊りの輪に加わった。その折に米大舟頌という小ぶりな作品を残した。しぐさもお腹も溌剌として可愛い作品だ。

最後に、陶齋は戦争で応召されるまでのひと時を、神奈川県の鵠沼(くげぬま)で作陶した。今回、当時の貴重な壺が展示されていた。明るい瑠璃色の地に釘で描かれたのは芍薬だろうか。澄んだ青に引き締まった造形、素早い描線。信じがたいほどの完成度だった。

若い時の陶齋には神がかりと思われる作品がある。

館内の説明パネルと図録に樹下美術館が紹介されていた。

樹下美術館で齋藤三郎を飾れることを幸せに思った。

展覧会は来年1月24日(日曜日)まで開催です、ぜひご覧下さい。

何とか陶齋分の図録原稿が

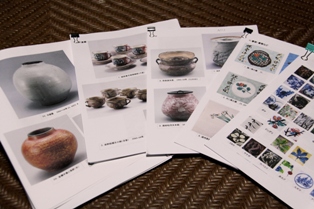

樹下美術館の図録について年頭の予定では、まず齋藤三郎氏の分が7月上旬に出来るはずだった。これが超ペースダウンをして現在11月下旬にしてようやく原稿的なものが出来てきた。

A4サイズのエクセルシートに写真とキャプションを割り付けて、元版となる大きな写真をディスクに取る。あくまで素人仕事、一応挨拶文も仕上がり、これからプロの目が入る。

壺、飾皿(25P、写真75枚)・食器類(17P、40枚)・茶道具(4P、18枚)・絵と書(4P、24枚)・紋様集とサイン集(3P、小サイズで68枚)。合計53P、大小写真225枚ほどのボリュームになった。予定よりも5Pオーバーとなったが削れなかった。

印刷屋さんに、これでは全然ダメですね、と言われればやり直しだろう。図録は大きな公的美術館の展覧会で2年前後かかるとも聞いている。挑戦してみて如何にタフな仕事かが分かった。出来上がりには、必ずや批判もあろう。それを最小限にすることが課題のような気がする。

これまで完成の予定を書いてはきたが、大幅に遅れるだけで全く当たらなかった。このたび齋藤三郎氏分が通れば倉石隆氏分にとりかかって両者来年3月いっぱいまでに何とかと、楽観が顔を出す。その楽観の裏で少々胃が痛んでいる。

人に歴史あり 山中阿美子さんのお話

昨日午後、樹下美術館陶芸ホールで山中阿美子さんの講演会を無事終了した。人に歴史あり、まして芸術家においておや、、、、感銘深いお話だった。

人は多面的な生き物であろう。しかしながら子でなければ語れない父の像はまぎれのない真実にちがいない。昨日当館常設の画家・倉石隆画伯のご長女阿美子さんが語られた父の不遇と幸いなど、一時間のお話に心震えた。そして新たな親しみをもって倉石隆の絵画を見ることができる幸せを実感した。

「子ども心に父の絵は暗く、ともすれば怖いと思った。しかし父はいつも明るい人でした。」 何という言葉、本当に素晴らしい講演でした。

本日、満席にして頂いた皆様、新潟からのお客様、東京から駆けつけて頂いたご親族の方々、本当に有り難うございました。

開演一時間前の会場。

開演一時間前の会場。

これまで椅子のレンタルは法外なコストでした。スーパーで一客780円くらいでしたので、この春思い切って揃えました。柿崎町で何度も演奏会を聞かせていただいた故佐藤実さんにならってそう致しました。普段はスタッキングして車庫に入れています。

最後にあと一ヶ月半で樹下美術館は今年の閉館です。ご来館頂いた皆様、当拙ノートをお読み下さる皆様、心から御礼申し上げます。

樹下美術館は市の一銭の補助を受けずやせ我慢を通しております(今のところ)。どうか今後とも宜しくご愛顧のほど、腰折りエビの如くなってお願い申し上げます。

感々謝々

クラヴィコード、バッハがそこに

ほんの昨晩、バロック音楽の人、チェンバリスト・加久間朋子さんが東京から樹下美術館を訪ねて下さった。大切なイングリッシュ・スピネットとクラヴィコードを携えて。

両楽器を半々ずつ計9曲を演奏された。クラヴィコードはささやか且つ高尚な楽器だった。急遽お集まり頂いた10数人で楽器を囲み耳をそば立てて聞いた。バッハでは長男W・Fバッハを隣に座らせ、精魂込める父が現前するが如きリアリティに鳥肌が立った。

イングリッシュ・スピネットでは豊かな情感に包まれ、中世の物語世界へいざなわれた。

古楽研究会の代表を務め、音楽三昧の主要メンバーの加久間さん。今夜はますます充実した演奏、そして楽しいお話も聞けて貴重な一夜だった。

樹下美術館の家具

小さな樹下美術館ですが、館内にはいくつかの家具があります。デンマーク、イタリア、アジア、そして日本。時代も清代、ミッドセンチュリー(20世紀半ば)、現代まで、生まれも世代も越えて静かに混じり合っています。展示作品やお茶、庭などと共にお楽しみ頂ければと思います。

振り返りますと建物については、設計家・大橋秀三氏とともに相当苦労を分け合いましたが、家具の選定は技術的な問題から解放されて楽しい思い出です。

大橋氏は建物との相性から北欧調を望まれていましたので、芯となるカフェの椅子はセブンチェア、灯りはペンダントライトにしました。当初セブンチェアは少し大まかかな、と感じましたが、セッティングされますとおおらかな表情を現し自然の中の樹下美術館にぴったりでした。

この椅子と以下のマッシュルームスツール、およびスノーボールペンダントとネルソンベンチはいずれもミットセンチュリーの代表作と言えましょう。その時代は倉石隆、齋藤三郎(陶齋)氏とも、自らの道を踏み固める時期に相当します。そのためでしょうか作品と家具は馴染み合って、懐かしくもみずみずしい香りを館内に漂わせていいます。

ところで、絵画ホールのマッシュルームスツールには奇跡のような経緯がありました。ホールが小ぶりでしたので低い椅子を二つ置くことを考えて検討しました。壁面の湾曲に合わせて方向性のないスツールと決め、デザイナースツールが豊富な天童木工に絞りました。バタフライは方向性がありましたので、ムライとマッシュルームの二者択一となりました。油絵との相性と印象的な表情からマッシュルームに決めようという頃、この椅子のデザイナーを知りました。

マッシュルームは40年近くも前に、三人の学生によってデザインされていて、その一人は倉石画伯のご長女・山中女阿美子さんだったのです。こんなことがあるのでしょうか、非常に驚きました。以来 ずっとお父様の作品に囲まれて特に幸せに見えます。当椅子の評価は高く、昨年パリ国立装飾芸術美術館に収蔵されました。

椅子 カモグリ |

ネルソンベンチ |

清代のコンソールテーブル |

ペンダントライト |

マッシュルームスツール |

セブンチェアと丸テーブルのロンド |

以下に多少の説明です。

●椅子「カモグリ」:ピエロ・リッソーニ(イタリア)のデザイン、Porro社製。当館の二つのホールを結ぶ短い廊下にある愛らしい椅子です。さわやかな籐の背もたれと滑らかな座面のしつらえが見どころでしょうか。カモグリはイタリアの避暑地の名のようです。

●ネルソンベンチ:ジョージ・ネルソンのデザイン、オリジナルはハーマンミラー社製(アメリカ)。1940年代のデザインでライセンスフリーとなっている現在、多くリプロダクトされています。和風の趣を考えて陶芸ホールに置きました。

●清代のコンソールテーブル:上越市本町にあった店「ドラゴンフライ」で、陶芸ホール正面の大きな箪笥テーブルとともに求めました。当初李朝かと思いましたが、清代のようです。アジアの家具を揃えたあの素晴らしい店が一時的にでも上越にあったとは、夢のようです。

●ペンダントライト「スノーボール」:ポール・ヘニングセンのデザイン、ルイスポールセン社製(デンマーク)。8層のペンダント。柔らかな光と楽しい変化、光源が容易に見えない灯です。

●マッシュルームスツール:山中グループのデザイン、天童木工社製(日本)。

●セブンチェア:アルネ・ヤコブセンのデザイン、フリッツ・ハンセン社製(デンマーク)。1955年の発売以来同社の看板商品。先発のアントチェアとともにロングセラーを続け、世界に向け双方で600万脚の出荷を誇っているそうです。

●丸テーブル「ロンド」:ルイジ・ビリアーニのデザイン(イタリア)。生まれは異なりますが、セブンチェアとよく合います。W1300φXH740の一本脚テーブルは6,7人で囲むことが出来、狭いカフェは大いに助かっています。

●コンソールテーブル:クラフト葉音(はのん)製(長野県小淵沢)。前面の美しいカーブが風の跡のようです。

このテーブルは現在、陶芸ホール正面のガラスケースの中で作品のディスプーに使用されています。葉音さんの雰囲気を取り戻すべく表に出して写真を撮りました。

このテーブルは現在、陶芸ホール正面のガラスケースの中で作品のディスプーに使用されています。葉音さんの雰囲気を取り戻すべく表に出して写真を撮りました。

およそ以上ですが、今にして思えば随分無理をしているなあ、と感じます。しかしみな丈夫で何気なく、しかもちゃんと個性があります。家具らしい家具だったのでは、と無理を痛みにしないよう振り返っています。

自然で優しい異能の人、司修さん

司修(つかさおさむ)先生は優しくて魅力的な方だった。本日午前、筑波進先生のご案内で樹下美術館をお訪ねくださった。私は大緊張してお迎えした。こちらの緊張を見て余計優しくなさったのかもしれない。

そのむかし、氏は練馬の倉石隆宅近くに住まわれ、お二人は毎日のように往き来されたという。本日は、館内で倉石氏の挿絵原画を顔を付けるようにしてご覧になり、なつかしいなあ、うまいなあ、と仰った。陶齋の陶芸作品も熱心にご覧頂いた。

その後、カフェでお茶をご一緒した。若き日に倉石氏などお仲間たちと大いに飲み、議論し、時には喧嘩もしたことなどをお聞きして楽しいひと時だった。先生は若々しく、眼差しに青年の光を保有される。あったかもしれない不遇などは,みな教養と力に変えて膨大なお仕事に臨まれたことだろう。

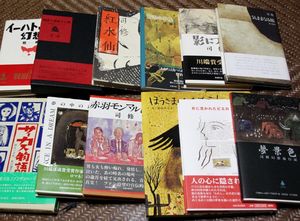

先生の画業、なかでも装丁と挿絵はその界の寵児の観がある。調べてみると装丁(挿絵がはいることもある)は、三浦哲郎、埴谷雄高、佐佐木幸綱、夏樹静子、大岡昇平、向田邦子、松本清張、石井桃子、中村真一郎、佐木隆三、井上光晴、山田風太郎、吉田健一、谷川俊太郎、瀬戸内晴美、椋鳩十、西脇順三郎、梶山季之、有吉佐和子、金子光晴、赤川次郎、小川国夫、水上勉、加賀乙彦、大江健三郎、岸田今日子、星新一、遠藤周作、柴田錬三郎、立花えりか、江藤淳、白石かずこ、黒岩重吾、竹中労、室生犀星、長谷川郁夫、野坂昭如、古井由吉、松谷みよ子、いぬいとみこ、阿刀田高、森敦、石原慎太郎各氏ほかのご本に。ギヨーム・アポリネール、バーネット夫人、ウラジーミル・ナボコフ、ミヒャエル・エンデ、ジュール・ベルヌほかの翻訳本、そして多くの文庫本と、ご活躍は驚嘆を禁じ得ない。

樹下美術館が所蔵している司さんのご本(一部はカフェに出ています)

樹下美術館が所蔵している司さんのご本(一部はカフェに出ています)

また小説家として自ら著作、挿絵、装丁(作者自装)になる書物も多数にのぼり、小生の僅かな蔵書でも格別な趣が感じられる。作品では人の遠く暗い場所に潜む生き物の、あるいは個人の源がしばしば掘り出される。それらによってある種経験の共有感覚が呼び覚まされ、読み終えると浄化を受けたような深い作用を感じる。

これまでに得られた1984年ボローニャ国際図書展グラフィック賞推薦、ライプツィヒ国際図書賞金賞、講談社出版文化賞ブックデザイン賞、小学館絵画賞、小学館児童文化賞、毎日出版芸術賞、川端康成文学賞、などの栄誉は自然なことだったにちがいない。

本日午後から高田やすねで上越芸術協会・たかだ文化協会主催による先生のご講演があった。画業の遍歴から最近のお仕事である与謝蕪村まで、興味つきないお話に時の経つのを忘れた。最後に、これまで出会った全ての人が自分の先生だった、と振り返られた。

著作の一つに、お母様の生地を新潟県東頸城に探し当てる小説「紅水仙」がある。氏はまた倉石隆、矢野利隆、賀川孝、矢島甲子夫、筑波進氏ら上越出身の画家と親交を結ばれ、当地は初めてではないとお聞きした。私たちとの縁は決して薄くはなかろう。

先生、このたびは本当に有り難うございました、ぜひまたお越しいただきたいと思います。

本日の秋晴れ、そして明日は司修さん

雨によってクリーニングされた空。こんな日の雲は特に楽しい。ぷかぷかほわりと、一日中くったくなかった。

明日は司修(つかさ おさむ)さんをお迎えする日。氏は絵画、装丁、文学の異能の人としてつとに知られる。このたびは上越市展の審査に来越され、明日は上越美術協会・たかだ文化協会主催の講演会でお話しされる。

司氏は無所属で元主体美術協会の創始会員。樹下美術館常設展示の倉石隆氏とは共に歩まれた間柄とお聞きしている。明日、光栄にも同会・筑波進氏のご案内でお訪ね頂くことになった。不勉強な私などはコメントできる立場ではないが、氏の多彩で繊細なお仕事には深い教養と強靱な心身のバネを感じないわけにはいかない。

中学校の学歴を最終として映画の看板書きから画家、挿絵・装丁家、そして小説家にまでなられた人。1999年に法政大学文化学教授、2005年に同名誉教授のご経歴はそれだけで貴重な物語であろう。

明日のお天気も良い予報が出ている。我が小館振りは恥じ入るばかりであり、緊張をもってお迎えしたい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月