樹下だより

父を偲んで 藤巻瓔子さんの作品展

昨日は雪も上がり、上越市立高田図書館で藤巻瓔子さんの作品展の最終日を見ました。瓔子さんは斎藤三郎氏(陶齋)のご長女です。お忙しい日常の中で制作され、心込められた多くの作品が展示されていました。

作品は水彩、パステル、日本画、木彫りと、とても多彩でした。 中でも特に気に入ったのは珠沙華。花と背景の深さに強く惹かれました。作品のモチーフに陶齋が好んだ草花が随所に見られ、お父様への熱い思いが伝わりました。

籠に蕨文木彫り(瓔子さん作) |

色絵籠に蕨文(陶齋作) |

おおらかで気品あふれる染め付け窓絵四季文水指(陶齋作)

作品展のサブタイトルに「父を偲んで」とある通り、会場には陶齋作品も数多く展示されていました。樹下美術館は陶齋の常設展示をしています。しかしこの日の会場で初めて目にする様式の優品も多く、あらためて才能の大きさに驚かされ、勉強になりました。

雪の図書館

早いもので陶齋が亡くなって30年が経とうとしています。雪国の優れた芸術家であった父への思いあふれる作品展。見終わって外へ出ると、雪の匂いが胸いっぱいに広がりました。

雪中の樹下美術館

樹下美術館が冬期休館に入っておよそ二週間になります。3月開館まではあっという間にちがいありません。今年は当館の満三周年、ささやかな記念行事と大切な図録の刊行に向けて気ぜわしくしています。

|

ひとしきりの荒天が一段落してほっとしています。庭で数株のクリスマスローズが開花していました。多くが早春の開花を待って冬をこらえていました。見ていただける春を心待ちしているようでした。

お茶の話題ばかりで恐縮ですが、今夜はコーヒーを。仕舞ったままだったロイヤルドルトンのアールデコで飲みました。アールデコのトリオによるコーヒーにはオリエント急行のイメージが浮かびました。

お茶の時のTVで石川遼、辻井伸行両氏とお母さんのことを見ました。洞察と優しさの母性の力。こうした根源的なことから新しい時代が開かれるのかもしれません。先は長くとも将来に希望を感じました。

世界は日の出を待っている

あけましてお目出度うございます。

お陰様で今年6月、樹下美術館は開館満3周年を迎えます。

駆け足の3年を文字通り皆様に支えられて歩んできました。これからも楽しい場所となりますよう、スタッフ一同心を込めて参りたいと思います。

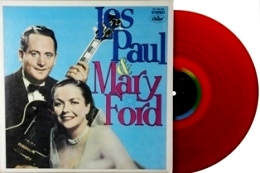

さて昔の話ばかりで恐縮ですが、若い頃のお正月によくラジオから聞こえてきた曲がありました。「The World Is Waiting For The Sunrise/世界は日の出を待っている」です。軽快なテンポと明るい曲調はお正月の定番でした。

もとは1919年、第一次世界大戦直後に作られたというデキシーランド曲。疲弊した当時の社会を大いに元気づけたそうです。 この年はまたスペイン風邪の世界的流行が2年目になった年でもありました。

ユーチューブの「The World Is Waitig For The Sunrise」

上の写真は学生時代に買った二人のLP。一曲目に映像と同じ演奏が入っています。赤く透けるレコード盤が新鮮で、取り出すとわくわくしました。

堀口すみれ子さんが樹下美術館を書いてくださった。

いよいよ今日で2009年も終わり。無事にと言えばいいのでしょうか、大切な仕事は続いています。

昨日は長く診ていた方の看取りがありました。今日は午前中に二人の重いお年寄りの往診です。患者さんと私の安心のため、年末年始もよくこんな風にしています。お天気は昨日の晴天から荒れたみぞれに変わりました。

さて先日、かまくら春秋社という出版社から本が届きました。数ある当社の出版物から、詩とことばの季刊誌「星座」のno52号でした。湘南の香りがする本は2010年初霜号とありました。

中の随筆に齋藤三郎さん親子と樹下美術館のことが3ページにわたって書かれていました。筆者は堀口すみれ子さんです。学芸都市、鎌倉の出版社ですからことさら光栄でした。

実は堀口さんには夏の頃にお手紙を差し上げていました。来年の6月、樹下美術館の3周年記念にぜひお話を、と考えていたからです。

そんな折りの11月8日、突然堀口さんが樹下美術館を訪ねて来られました。初めてお会いするすみれ子さんは優しくて素敵な人でした。

先の大戦前後、上越には疎開を機に多くの文化人がやってきました。中でも小さなお子さん連れで住まわれた堀口大學ご一家の事は心惹かれます。

後年、大學のご長女すみれ子さんは、お父様とご家族のことを「虹の館」に著されました。文中に高田で撮った大学と一緒の写真がありました。

後年、大學のご長女すみれ子さんは、お父様とご家族のことを「虹の館」に著されました。文中に高田で撮った大学と一緒の写真がありました。

明るい日差しの高田に大學親子、不勉強の自分には信じられない光景でした。そしてとても幸せそうでした。この時、ぜひすみれ子さんにお話をお聞きしたいと思いました。

講演は来年6月の予定となりました。その日のことが待ち遠しく思われます。

左は齋藤三郎さん親子と11月の樹下美術館訪問が書かれた星座52号

今年のお礼と「お声」

今日一日、再び荒れ模様の中、樹下美術館は今年の最終日を迎えました。足許の悪い日でしたが、何組もお客様に訪ねて頂いて有り難うございました。

振り返えりますと沢山の楽しいエピソードを残して樹下美術館の2009年が過ぎました。皆様にはお一人はもちろん、ご家族づれ、お友達、グループなど幅広くご来館頂いて幸せでした。

ところで来年の6月に樹下美術館は満三周年を迎えます。皆様のおかげと感謝に堪えません。その折りには、ささやかな講演会と音楽会を企画しています。スタッフ共々、来年も精一杯頑張りたいと思います。

10~12月に館内の芳名帳にお書きいただきました皆様のコメントをホームページの「お声」に掲載させていただきました。貴重なお声を謹んで拝読し掲載させて頂きました。

j

ご迷惑をお掛けしますが2月28日まで冬期休館を頂き、開館は3月1日から致します。

今年の海で集めたシーグラスです。

クリスマスイブ

今夜は、知人ご夫婦の所で食べ物を持ち寄って気軽な会食。昼間、妻のローストチキンがうまく焼けますように祈った。

光の織物

カメラを横に振って樹下美術館のイルミネーションを撮り、それを縦にしてます。

さわやかなご夫婦の家で、羊飼いや星の歌を歌った。歌いながら、これからはまた昔のようにもう少し祈ってみようと思った。

マッシュルームスツールがパリ装飾芸術美術館のパーマネントコレクションに

樹下美術館の絵画ホールに2客の愛らしい椅子が置かれています。マッシュルームスツールです。

このたび当椅子を共にデザインした山中阿美子さんからマッシュルームがパリ装飾芸術美術館のパーマネントコレクション(永久収蔵)に選定されたと知らせがありました。とてもうれしいニュースです。

昨年のパリにおける日仏修好150周年記念行事「日本の感性展」で展示された

マッシュルーム (山中さん夫妻のホームページから)

父の絵と共に、樹下美術館のマッシュルーム

阿美子さんは当館常設展示の画家倉石隆氏のご長女です。椅子は彼女の大学時代に、ご主人の山中康廣さんら三人の学生グループで応募したコンクールの入選作品です。第1回天童木工のコンクールでした。

受賞は1961年ですが、製品化デビューは2003年。形状のユニークさによって、今日のテクノロジーを待って42年間も眠っていたという物語があります。

マッシュルームは若い人達を中心に変わりない人気を維持しています。時代が変わっても、学生だったデザイナー達の若い感性が伝わるのでしょうか。

山中さんご夫妻、偉業おめでとうございました。アルネ・ヤコブセンの椅子たちの仲間入りですね、素晴らしいです。.

年内でこんなに降られるのは初めての樹下美術館

倉石隆の「杉の林」

現在、樹下美術館で展示されている倉石隆作品に「杉の林」があります。今日は少し風変わりなこの絵のことに触れさせていただきました。

軽く手を広げたような大きさのキャンバスに描かれたのは7本の杉です。風景画にしては山もなければ家もない心象風な作品だと思います。油彩ながら、松林図を描いた長谷川等伯の墨絵を思い起こさせます。

さて杉は倉石にとってやや特別なもののようでした。氏の故郷新潟県高田(現上越市)には、寺町をはじめ宅地や神社など至る所に大きな杉があります。しかし高田時代の倉石は、杉は重々しく陰気だと言って嫌がっていた、と奥様からお聞きしました。

当作品の制作年代は1965~75年、故郷高田を離れて15~25年が経っています。描かれた杉に重圧は無く、枯れ枝が飄々と絡みあう頼りなげな樹として描かれました。全体におだやかな白が薄くかけられ、どこか画面を愛おしむような感触が伝わります。

もしかしたらこの杉は倉石自身かと思いました。内外に複雑な枝を絡ませたり回転させながら重心をとり、頼りなげであっても真っ直ぐ立とうとする(あるいは立っていなければならない)存在です。一方作業として、素早い類円とこすりつけたような濃い葉の集まりが妙味として作者を惹き付けているようでもあります。

「ボクは下手だなあ」、は倉石の口癖だったそうです。長く忌み嫌った故郷の重いモチーフを敢えて選び、向き合ってみる。その時、何らかの開放があって淡々たる、あるいは楽しむような心境が去来したのかもしれません。作品は倉石らしいモノクロームで、一気に筆が進んでいるように感じられます。

倉石の作品には時として謎めいたものがあります。杉林もその一つでしょう。本日昼、雪中の樹下美術館で立ち止まった時、あらためて作家における年月の作用を思ってみた次第です。

「杉林」は、陶芸ホールの一番奥で、陶齋の華やかな色絵磁器と絶妙な相互作用を醸成しています。

暖冬という大方の予想を裏切って当地は豪雪模様です。降りしきる中、三人のお客様が見えました。突撃の勇気とご厚情に胸熱くなりました。

寒波が来て

冬型の気圧配置となってしばらく寒波が続きそうです。樹下美術館の一帯は今朝から雪模様となりました。荒天の中を何組かの方に来館して頂いて本当に有り難うございました。

雪見のカフェ。

庭のヤブコウジの実が葉陰で上手に雪をよけていました。寒さに負けず赤々と仲の良い様子でした。

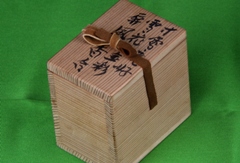

齋藤三郎作、寸雪庵好み香合

茶道の茶会では、茶室は炭火にお香を添えて香りを立たせて清められます。その際のお香を入れる器が香合です。お茶道具の中では最も小さな器でしょう。

大きさ縦4㎝横5㎝奥行き2,7㎝

このたび上越市内の道具屋さんを経て、華やかかつ上品な香合が樹下美術館にきました。齋藤三郎(陶齋)さんらしい味わいの良い赤地に金で雪の結晶が綴られています。上越高田にゆかり深い寸雪庵主のお好み道具。由緒もできばえも素晴らしく、是非にと求めました。

器を入れる木目の効いた小さな杉箱には、陶齋の字で「寸雪庵好雪花文金彩屏風香合」と書かれていました。以前にも触れましたが寸雪庵は亡き濱谷朝さん(写真家・故濱谷浩氏夫人)のお茶室の名です。詩人、フランス文学者の堀口大學が名付け親ではなかったでしょうか。

少々驚いたことに箱のヒモは普通には布紐ですが、当箱は革紐があしらわれていました。なんともおしゃれな仕事ぶり、箱にも惹き付けられます。

その昔、たとえ疎開も一つの縁とはいえ、上越に濱谷浩夫妻や小田嶽夫氏、さらに堀口大學ご一家が歩いていた時代があったのですね。赤い椿の雪の夢、などと呼んでみたい気持ちがします。そしてみんなに愛された陶齋もまた、思う存分力を発揮していたことでしょう。

※濱谷朝さんは「女人日日(おんなのひび)」という書物を残されました。日ごとの営みやご自分の事で、新潟の話が沢山書かれています。写真や本を見ますと、朝さんは博多人形のように(またそれ以上に)美しく、奥ゆかしい生活感覚の持ち主だったことがわかります。

※「女人日日」は来週からカフェに置かせて頂きます。

※当香合は来春の開館で展示致します。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- ハクガンが戻った 標識首輪の個体。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月