樹下だより

近くの新堀川の桜 美術館のベンチに座り春の田と桜を眺めながらホットサンドを食べた。

気持ち良く晴れた昼、近くの新堀川の桜を観た。歩いて10分、車で1分の所の桜は明るくて清々しい。少しずつを訪れる人が増えている隠れた名所だと思う。

木肌が銀色に輝き姿は伸びやかで、ソメイヨシノとやや異なる印象を受ける。

木肌が銀色に輝き姿は伸びやかで、ソメイヨシノとやや異なる印象を受ける。

さて去る3月15日の開館以来昨日まで午後のみの営業時間でしたが、今日から通常(10:00~17:00)になりました。

飲み物だけだったカフェのサービスも、ホットサンドとベーグルサンドの軽食が加わりました。

本日裏のベンチで、春の田と桜を眺めながらホットサンドを食べました。

本日裏のベンチで、春の田と桜を眺めながらホットサンドを食べました。

果物、サラダ、ピクルスとポット珈琲または紅茶付きで1100円のセットです。

果物、サラダ、ピクルスとポット珈琲または紅茶付きで1100円のセットです。

私には十分過ぎるボリュームなので夕食を軽くしました。

上掲の写真で、サラダは持参した自分用になっています。

本日「今きれいな鳥を見ました」とカフェのお客さんが仰った。間もなくジョウビタキが現れ、それだったようです。残念ですが上手く撮れませんでした。

明後日15:00から行われる全国良寛会会長・小島正芳先生の講演会「齋藤三郎の絵と書」が予定の35人に達しています。お天気が持ちそうなのでほっとしているところです。

美術館の一本桜 本のインタビュー。

待っていたその春が早くも4月を迎える。全く容赦ないスピードである。

今年は時間だけではなく草花の進行も早い。わけてもソメイヨシノの開花スピードはどう考えたら良いのだろう。蕾がほころび、満開までの風情を楽しみにしていた所、一夜明けたらもう満開?という異様な早さでパッと咲いた。

一月突然の豪雪ですっかり厳冬気分に浸っていたところ、実は暖冬だったと伝えられ途端に桜が咲く。

あまりのことにからかわれている感じがする。

樹下美術館に一本だけあるソメイヨシノ。

樹下美術館に一本だけあるソメイヨシノ。

一本しかないが、一本だから良いかもしれない。

急いで散らないでと願っている。

裏手のベンチは桜のそば。

裏手のベンチは桜のそば。

15年前の開館時に植えた時は僅か2メートルほどの苗木でした。

玄関に向かって左手の植え込みの中にテーブル席を予定しています。

玄関に向かって左手の植え込みの中にテーブル席を予定しています。

本日コンクリート工事が終了し、4,5日後に椅子テーブルを置くつもりです。

足元に若いツツジを三株植えました。

これからの季節、ここでもお茶などお楽しみいただけます。

本日新潟日報の記者さんとカメラマンさんが来られ、インタビューを受けました。同紙第2,第4日曜の朝刊コラム「にいがた人の本棚」の取材でした。

恥ずかしながら愛読書に「銀の匙」を挙げ、自分なりの読書のことを述べました。過去のそうそうたる本読みの方たちに混じり、惨めなことにならなければよいのですが、心配です。わたしのは4月11日とお聞きしました。

倉石隆の~風という影響。

昨日ゴルフができたのもつかの間、本日は書類、調べ物、必要読書などで、美術館に行くことも出来ず寸暇を惜しまなければなりませんでした。

そんな日の来館者さんで、美大出の常連さんA氏が見え、次のような感想を仰ったということです。

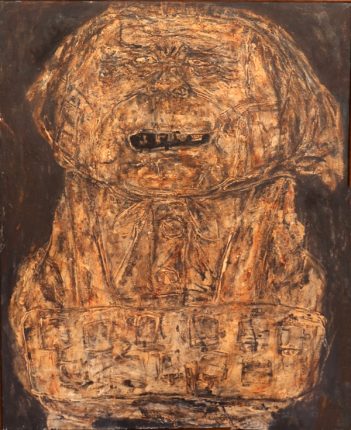

倉石隆作品はいずれも興味深かい。

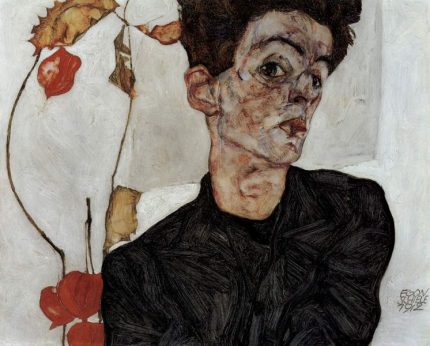

「見つめる」にエゴン・シーレの、「人生」はジャン・ドュビュッフェの影響が見られて面白いということでした。当館所蔵で「みつめる」ほか「熱情」などの作品に一種荒々しいタッチと線、そしてホワイトの風合いがともにシーレ風だと思っていましたところ、あらためて仰って頂きとても喜んでいます。

さらに、なにより「人生」は不思議な絵だと思っていましたが、アンフォルメルの画家ジャン・ドュビュッフェの影響を聴き、調べましたところ、非常に良く似た幾つかの作品に出合いびっくりしました。

エゴンシーレ「自画像」

エゴンシーレ「自画像」

Wikipediaのエゴン・シーレから。

ジャン・ドュビュッフェの画像検索をされると、《ご婦人のからだ「(ぼさぼさの髪)」など、「人生」が影響を受けたと思われる作品に出合います。どうか試みてみてください。

さて倉石婦人から、主人はいろいろな人から影響を受けました、と聞きました。独創性を求めながら時代と先人を研究することは芸術家の必要な過程に思われます。

一番の師はレンブラントだったという倉石氏は、エゴンシーレのほかクリムトにも影響されたと聞きました。

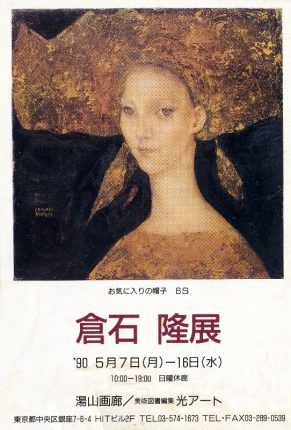

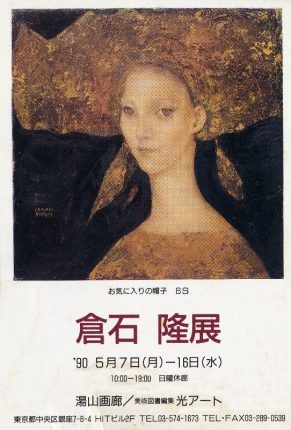

ただ当館収蔵品にクリムトの影響らしいものが見当たらずにいました所、過日偶々「異国の人」に関係した個展のDMを見つけた折、印刷された「お気に入りの帽子」の輝くような色にクリムトを覚えた次第です。

フォルムやバックはともかく、色彩は如何でしょう、クリムト風でしょうか。

フォルムやバックはともかく、色彩は如何でしょう、クリムト風でしょうか。

最後は○○風の余談です。

私が持っているセーターで、色具合なとが「みつめる」で倉石氏が着ている服にとても似ているものがあります。

冒頭の「みつめる」の着衣に似たセーター。

冒頭の「みつめる」の着衣に似たセーター。

20年以上も経っていますが、ある方のイタリア旅行のお土産です。

肘が薄くなり、手芸の方から皮をあてがってもらいました。

今年の倉石隆は「自画像 自己投影像」ですが、確かに「影響を受けた画家」の観点でも面白いですね。

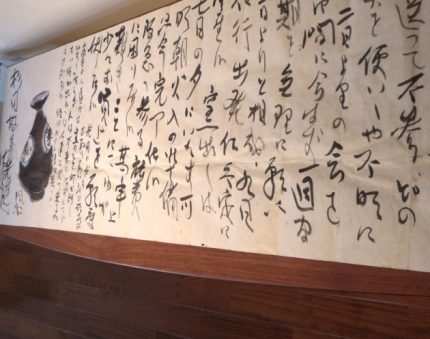

最後ですが、A氏は齋藤三郎の書の驚くほどの素晴らしさを述べられたそうです。

どんな筆を使っていたのだろうと感嘆させられる端然たる色紙、そして流麗自在な手紙を絶賛されたと聞きました。

心強いばかりです、“有り難うございました”

朝な夕なに去りがたい春の庭。

冬鳥たちの姿が消えるや春の鳥が四方で賑やかに鳴き交わす。大小のリスマスローズが満開を迎え、随所で椿がささやき合っている。

玄関向かって左脇の木立の中にこじんまりした椅子席を作るべく間もなくコンクリート工事が始まる。

駐車場からよく見えるので予定場所の足元にツツジを三株植えた。

近くのホームセンターで求めたこちらのツツジの札に淀川と書いてあった。

近くのホームセンターで求めたこちらのツツジの札に淀川と書いてあった。

まだ小さな株だが、ひと月もすれば咲くのでは。

果たして皆様はこの場所に座ってくださるだろうか。

昨日ギイギイ、と鳴いていたコゲラ。

昨日ギイギイ、と鳴いていたコゲラ。

鋭いくちばしで思いっきり突っつかれる木は痛いだろうな、と思う。

本日の夕雲。

本日の夕雲。

仕事終わりに芝生でゴルフボールを打った。

新緑を待つケヤキにいっとき優しい雲が掛かる。

花に代わって月がのぼった庭は名残惜しく、しばし去りがたい。

今年度の倉石隆作品から2点「めし」と「異国の人」。

過日は倉石隆の絵画から「馬上の人」を取り上げ、馬上の人物を大きくして解釈を試みました。

本日は展示8点の中から「めし」と「異国の人」を観てみました。

最初は「めし」です。

1934年太平洋美術学校を卒業し、東京で活躍を始めた倉石隆は1943年戦渦を避けて上越市旧髙田の実家に疎開、間もなく出兵しました。舞鶴の海兵団に所属し1945年終戦を迎え、1947年から髙田北城高等学校の美術教師を経て1950年に再び上京しました。

上京後の生活は苦しく、夫人によれば一時は全く絵も描けない時期があったようです。

以下作品「めし」は左上にサインと1953年の制作年が記された33,0×24,4㎝の小さな油彩です。

長靴を履いていますが何処なのでしょうか、雑然とした雰囲気が伝わります。

以下に皿と上半身を大きくしてみました。

身体の大きな37才の画家の食事のおかずは魚一匹。

次ぎに上半身を拡大しました。

空の茶碗を突き出し、ハシをもつ指はそれを指しています。

空の茶碗を突き出し、ハシをもつ指はそれを指しています。

「飯くれ!」、あるいは「おかわり!」という空腹と怒りの叫びが聞こえるようです。

碗と皿の白さが空腹を際立たせています。

優しい顔の倉石氏がひもじさで鬼と化しています。

同じ1953年の作品「画室」が新潟市美術館に収蔵されています。架けたキャンバスの前に紙のように薄っぺらい大男が仰向けになり、キャンバスには何も描かれていません。上京後4年目、まだ苦闘が続いていたことが窺われます。

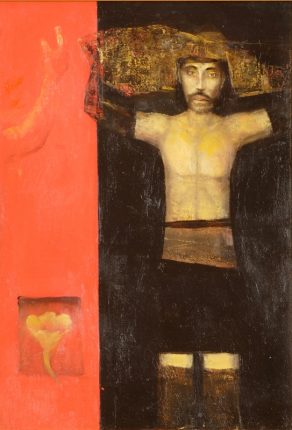

次ぎは「異国の人」です。

2007年樹下美術館の開館直前、練馬区のアトリエでこの一見メキシコ風な形(なり)をした男性像を観た時、変わった絵だなと思いました。持っていきますか、と奥さん。私は、喜んでと言いました。

例によって誰ですか、と尋ねますと、本人です、ふざけているのでしょう、というようなお返事だったと思います。

ちなみにタイトル「異国の人」はその場で夫人が仰ったのをそのまま使っている次第です。

左三分の一をオレンジに塗り込め、そこに手と花が薄く描かれています。

左三分の一をオレンジに塗り込め、そこに手と花が薄く描かれています。

右は黒をバックに氏と思われる人物が女性の衣装をまとい、

ハンサムな氏とは別人のような表情で描かれています。

左のオレンジ部分と三分の二の人物の分割の意味は分かりません。何かが描かれていて、不都合によってオレンジを塗ったのでしょうか。

この絵は、1995年9月14日から10月22日まで新潟市美術館で開催された「倉石隆 展」150点の作品リストには無く、サイン、制作年とも見当たりませんでした。

ただし夫人から頂いた資料の中に以下倉石隆の個展案内のDMがあり、作品「お気に入りの帽子」が載っていました。

その派手で大きな帽子は「異国の人」で倉石氏が被っているのと同じでした。開催日は1990年5月7日-16日、会場は銀座の湯山画廊です。

黒をバックに華やかなオレンジの像が明解なコントラストで描かれた「お気に入りの帽子」は非常に魅力的です。

個展開催の1990年は氏の脳梗塞発症から3年が経っています。個展には旧作20点が出品されたようですが、当作品は恐らく売れたのでしょう。しかし借り上げが間に合わなかったのか、1995年の新潟市美術館の倉石隆展へは出品されていませんでした。ちなみに私はまだこの作品を目にしたことがありません。

それにしても先の「異国の人」の倉石氏はなぜモデルの大きな帽子や女性ものの腰巻き、さらに長いグローブなどをして、メキシコ人のようにヒゲを描いたりしたのでしょう。

想像するに、制作中の夜中、あまりに「お気に入りの帽子」が上手く描けたので上機嫌となり、自らそこにあるモデルの衣装を身に着け、描きかけのキャンバスなどを用いてはしゃいで描いた、と誇大な妄想を試みた第です。もしかしたらメキシコの酒、テキーラを飲んだのかもしれません。

空腹の「めし」の苦闘時代からはじまった東京の画業。いつしか魅力的な帽子の絵と、それにまつわる戯画とも思われる個人的な絵を描く余裕に至ったことに、安心と一種祝意を覚えるのです。

雪にしっかり押してもらったクリスマスローズ。

昨年とちがい重い雪に被われた今年の庭。

木々はかなりの枝折れがあったものの、草花は思ったよりしゃんと芽を出し咲き始めた。例年一番目の花として開館に色を添えてくれるのがクリスマスローズ。それに小粒な蕾を沢山付けみるみる膨らませるや、あっというクリスマスローズに追いつくトサミズキも開花している。

以下本日曇り空のクリスマスローズと最後にトサミズキです。

しっかり雪に押してもらったクリスマスローズは例年より勢いが感じられています。

以前記しましたが、雪でしっかり押して貰うと良い花が咲く、と仰った亡きある園芸店主の話は確かなように思われます。

午後遅く見えた芸術系大学のお嬢さん達。喜んで沢山写真を撮って頂き有り難うございました。

齋藤三郎と棟方志功 上越市大潟区と棟方志功。

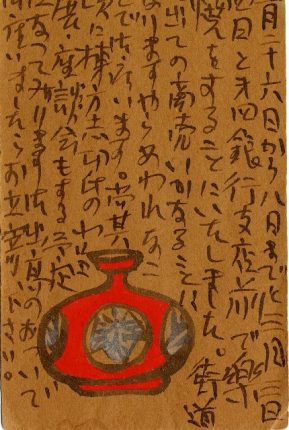

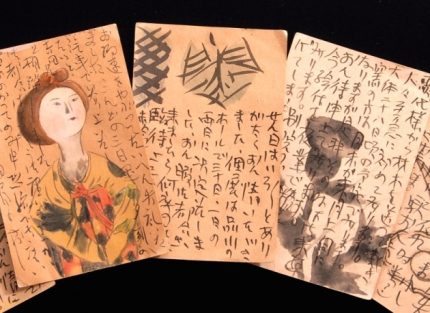

今年の展示「齋藤三郎の絵と書」に絵入りの葉書が12点展示されています。

昭和20年代中頃のものですが、今の絵手紙と違い、それぞれにはしっかりした内容があります。ちなみに以下の葉書はきれいな赤が施された器に二点の内容が記されています。

その一つは第四銀行支店の前で楽焼きをすることになったこと、もう一点は髙田に於ける棟方志功展開催および座談会の予定です。楽焼きは雁木の下で行ったのでしょう、本人は、“街道に出ての商売いかなることになりますやら あわれな事で御座います」と述べています。

今日貴重な銀行の建物は保存されていますが、はたして70年も前の当日はどんな様子だったのでしょう、一目見てみたかった所です。

何度か当時の楽焼き作品を観たことがありますが、素朴かつ美しい作品でした(残念ながら樹下美術館は収蔵していません)。

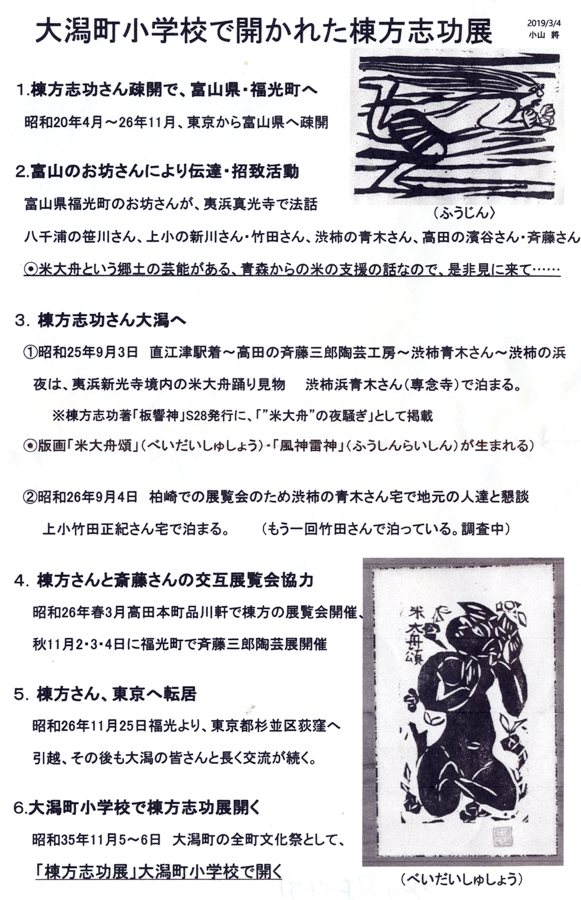

文面の棟方志功展は昭和26年(1951年)3月31日、4月1日に開催されました。棟方氏は当地の祭踊り「米大舟」見学や柏崎市の個展などで、写真のお二人の家に数回泊まっていることが、以下「大潟小学校で開かれた棟方志功展」に記されています。

(大きくしてご覧下さい)

(大きくしてご覧下さい)

現在大潟区の郷土史家が地域の歴史を伝えるべく中学校へ出向授業をされている。

本資料は昭和35年11月、小学校で開催された「棟方志功展」や

氏と地元との関係を取り上げています。

かって地域の学校でこのような展覧会が開かれた事を知り、大変驚きました。

当地訪問に際し、棟方氏は一度だけ当家に寄ってお茶を飲まれたことがありました。品川ホールの売り上げは芳しくなかったらしく、父は来訪された氏から5,6点作品を求めたようです。上掲写真の若きお二人も購入されたと考えられ、これらの機会で知己を深め後々も棟方氏と交流されました。

齋藤三郎は戦前、富本憲吉門下時代、すでに棟方志功と知り合っていました。三郎の作った陶印を気に入り欣喜雀躍したと伝わっています。

無事に15年目の開館を迎えた トウナの卵とじ 新年号?

本日今年の開館を迎えた。晴れ間の多い気持の良い日だった。

月末まで午後のみの開館なので少々申しわけ無く感じる。

22名様の来館ということ、ちなみに昨年の初日は15名で、例年の初日よりも多かった、とノートにに書かれていた。

春の日に包まれた館内で思い思いに憩われる皆様を見ていて、ふつふつとありがみが湧いてきた。

半数近くの方が「倉石隆の自画像 自己当映像」と「齋藤三郎の絵と書」を観てくださった。倉石隆の「馬上の人」や齋藤三郎の“手紙”などを中心に、興味深くご覧頂けているようで嬉しかった。

お持ち頂いたお花。開館はお客様が仕上げて下さる。

お持ち頂いたお花。開館はお客様が仕上げて下さる。

夕食はスタッフの畑から届いたトウナに新タケノコと鶏肉の卵とじ。

夕食はスタッフの畑から届いたトウナに新タケノコと鶏肉の卵とじ。

美味しく頂きました。

自然の中の樹下美術館。今年も自然のように自然にスタートが出来て安心しています。

コロナはまだまだやる気なのでしょうか。

主だったウイルス感染症がすっかり影を潜めた中、一人コロナだけが残っている。

実際およそ1年ほど前から外来と、関係している三カ所の福祉施設とも発熱や消化器感染症が激減した。

これは抜きん出たコロナの強さを現しているのか。いずれにしても未知でしぶといウイルスということだけは間違いない。

全実像が明らかにされ、ワクチンの有効性が確認されるまで、今後とも用心はやむを得ないと思う。

昨年はコロナ元年、今年はコロナ2年の呼び方があるかもしれない。残念ながら現代におけるコロナ禍のインパクトは、西暦や元号がかすむほど世界を席巻している。

いよいよ明日開館 あらためて「齋藤三郎の絵と書」「倉石隆の肖像画と自己投影像」 ある記者さんと「馬上の人」

いよいよ明日が2021年度の開館になります。

本日ぎりぎりまでかかって来館者様に配る展示作品の紹介文を作りました。樹下美術館は全く小さく、その一から十まで個人施設です。自分が楽しむ室を皆様に開放せて頂くという、我が儘な本質のもとに始まり今日まで営み、今後も変わりなく推移することを願っています。

そうは申せ、一旦美術館と称すれば一種公共性を帯びるのは自明のこと、一応の自覚をもってやってきましたが、もとより凡庸浅学のうえ怠惰な日常。学識的な言動には全く曖昧さを禁じ得ません。

左様に以下展示の概要説明も自己流の域、ある個人の見解ということで、お許し頂かなければとお願いするばかりです。

勿論、責任や勉強のため皆様のご意見ご助言はこれまで通り、貴重なご好意としてお聴きして行きたいと思っています。

それでは、

●陶芸作品展示「齋藤三郎の絵と書」

旧栃尾町(現長岡市)出身の齋藤三郎は18才の時に陶芸の道に入りました。後に絵付け陶芸の人間国宝になる二人の陶芸家、近藤悠三、次いで富本憲吉に師事したのはとても幸運だったと言えましょう。

5年もの修業を完遂し得たのは三郎が造形、絵付け、書、教養、それぞれに優れた才を有し、師達がそれを高く評価していたためだと考えられます。

中国出兵後、帰国し上越市寺町で窯をひらいた三郎は、民藝風な素地に江戸時代の琳派に通じる趣きを重ね、加うるに師の富本氏に連れ添って訪ねた九谷の陶風を自らのものともしました。

絵付けのモチーフはあまねく雪国の草木であり、風雅のうえに親しみと上品さが滲む作品を沢山造りました。

この度の展示では、氏の書にも光を当てましたので、関係する作品や手紙類をどうかご覧下さい。

大変勝手な印象ですが、書にも氏が愛した草木の品と流麗さ、繊細さと強靱さなどを見るのは私だけでしょうか。 みなが草花を愛するように、氏の書もまた私達を惹きつけるにちがいありません。

手紙類には仕事の精進と生活支援を頼む趣旨が多く含まれています。

手紙類には仕事の精進と生活支援を頼む趣旨が多く含まれています。

昭和20年代中頃、芸術家はおしなべて貧しく、手紙は近況を告げると同時に、支援者に助けを働きかける重要なツールでした。三郎の手紙と作品に動かされ、父は喜んで窯出しに向かっていました。良い手紙を書くことは生きるためにとても大切だったのですね。

●絵画作品展示「倉石隆の自画像 自己投影像」

倉石隆が敬愛したレンブラントはじめ、内外の画家は好んで自画像を描きました。人間を描いた倉石氏も当然そうしました。しかし氏の当館収蔵のそれは作品「みつめる」以外一般のような肖像ではなく、別の形を借りそれに投影させ(表象させて)描かれました。

展示作品の多くは愚者、空腹、ピエロ、漫画風に悩む人、壊れた操り人形など、いずれも存在の負に自らを投影しています。

自己のネガティブな要素を描くこと。それには相当な覚悟と自己追求の深刻な作業が必要だったに違いありません。ですが何度もやり直しの跡が見える作品を眺めるにつけ、どこか吹っ切れた感じを受けるものもまた事実です。

「黄昏のピエロ]はやはり悲しいです。しかし孤独は万人がともにする人間の一面であり、共感と親しみを覚えるのですが、如何でしょうか。

最後に「馬上の人」です。この氏は前進しています。オレンジの光の中を、馬に乗って坂を上ろうとしています。1979年、後期にかかろうとする時代における挑戦の決意でしょう。その男を隅に小さく描いたのも氏の美学ではないかと思うのです。

初めて人馬を拡大してみました。

初めて人馬を拡大してみました。

とても格好よくテンポ良く描かれていますね。

その昔、最初に「馬上の人」を展示した時の事、ある方とお話ししました。人物をドン・キホーテに見立てているのでしょうか、と述べると、その人は、いやこれは倉石氏の挑戦の決意を描いているのでは、と仰いました。目を凝らすと人物の姿勢、馬の歩みの力強さから、確かに氏の仰る通りだと心から同意し、私自身ほっとしました。

その方は当時、ローカル新聞の記者さんでした。よくお話しする機会があり常に高い見識に驚かされました。

本日冒頭でごちゃごちゃと並べましたのも、「馬上の人」にまつわる記者さんとの話を思い出したからでした。

明日からの開館、コロナに配慮しながら慎重に始めたいと思います。

皆様をお待ち致しています、どうか宜しくお願い申し上げますす。

大変申し分けありませんが、

●3月31日まで午後1時~5時の開館。

●この間は飲み物およびケーキのサービスに限定させください。

明後日の開館に備えて齋藤三郎&倉石隆の展示 小鳥がよく来るようになった。

世の中は、コロナ中心に回っているようになり、まことに様変わりした生活を強いられている。

昨年12月20日来の冬期休館も何かとコロナに気を奪われ続け、感染状況とワクチンの動向、検査受託の可否などに悩まされ続けた。

コロナにかこつける訳ではないが、昨年12月20日からの冬期休館は誠にあっという間に過ぎた。

今月に入り、豪雪でひどく荒れた庭の掃除と展示の準備で何度もスタッフに来てもらっている。本日ほぼ展示を終了し、明日最後の見直しをすることになった。

絵画スペース。

絵画スペース。

賑やかですが倉石隆のテーマ「自画像と自己投影像」に沿って8点全て架けました。

正面を見ている「みつめる」を除き、作者は自身を様々な姿に変えて描いている。情け無い姿、ピエロ、壊れた人形、空腹、悶々たる様など色々だ。無いのは自画自賛だけだで、その姿勢こそ氏の美学そのもののような気がする。

恥ずかしさ、恐縮、、、かって無言の俳優のような倉石氏にお会いした際、精一杯お顔に現れていたのがそれだった。

芸術家は作品すべてに狙いを持って作る。それがどれだけ私達に伝わるかは常に微妙だ。だが一点、観る人が作者にどれだけ“親しみを覚えるか”は肝心なことであろう。

特に亡き作家ともなれば、作品の前だけでもよい、なにがしかの関係、よしんば親しみの感情などが動くなら、幸福な出会いに違いない。

額の中で悩み恥ずかしがる倉石隆氏への同情、軽蔑、尊敬でもなんでも構わない。それらから親しみを感じてもらうだけで天国の氏は喜ぶのだと思う。

本日の陶芸ホール。

本日の陶芸ホール。

今年の展示は「齋藤三郎の絵と書」。

齋藤三郎大好きな良寛の人、小島正芳先生が楽しい企画を考えて下さった。

私は父が買ってくる齋藤三郎に親しんだ小学生の頃から、器の字、特に底にしたためられた署名は魅力的だった。そもそも家中で、作品は勿論だが、署名まで今度はどんなだろう、と皆で器をひっくり返しては眺めた。その味わい、早さ、太さに細さ、踊り加減、、、色があっても無くても喜んだ。

このたびは折々の三郎氏の心境が現れる絵付け作品と、文字が施された器、書また手紙類を展示した。抜群の手筋に加え筆あるいはペンの何たるかを熟知し、人を惹きつける品のある美しい文字が現れる。加えて昭和20年代中頃の手紙類からは、高い教養とともに懸命な制作と生活への傾注が滲むのである。

展示に関係したご講演を全国良寛会会長・小島正芳芳先生にお願いした。氏の学生時代の貴重な恩師・齋藤三郎にまつわる第二回目講演をどうかお楽しみください。

さて急に小鳥たちが来るようになりました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月