樹下だより

1年8ヶ月振りのお二人 和装、過去もまた希望。

本日日中は爽やかに晴れ、風も無くまことに穏やかだった。

ブログを見る限り12日から本日まで、およそ4日間晴れていることになる。11月半ばにこれだけ晴れるのは珍しく、幸運だ。

そんな日の昼近く、遠方から懐かしいご夫婦がやって来られた。18年3月に送別の食事をして以来1年8ヶ月振り。お二人とも当時よりさらに穏やかで何かお若くなられた感じ。

農芸科学がご専門の丸い人柄がさらに丸くなられ、美味しい水のような親しみを覚え、嬉しかった。お昼をご一緒し旧交を温め、再会を告げ合ってお別れした。

「お元気で」と言ったものの、お二人はまだお若い。元気でいなければならないのは明らかに私の方である。

このような場面に際して、年々ある種覚悟のようなものがよぎる。

まさに重ねている年令のせいであり、微妙なスリルと言えなくもない。

科学者の厳しさを秘め、かつ柔和で人情の機微にこまやかな方。コロナが邪魔をするが、いつかまたご一緒したい。

さて晩秋の好日、美術館はいつもより賑わった。

例より10脚近く椅子を減らしているので、順番がつかえたようだったが、皆様で融通し合い、コロナに用心しながら楽しんで頂いた。

本日お似合いの和装で来館されたお二人。

本日お似合いの和装で来館されたお二人。

大正昭和のシーンのようで胸がじーんとした。

希望は未来ばかりでなく、過去にもあるのではないかと思ったほどだった。

明日は曇り一時雨の模様。ただし暖かいらしい。

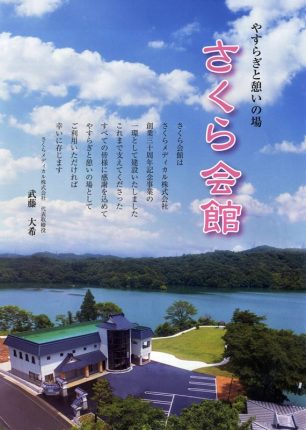

大潟区の野を歩き、頸城区のさくら会館へ伺った。

このところ晴れ間が続き、冬支度に時間がさけ、心にもなにがしか覚悟の余裕が去来する。

晴れ間はもう数日は続く模様で思わぬプレゼントだが、雪国の性で、その後が少々怖い。

日射しに誘われて近くの雑木林を歩いた。

明るい場所へ出るとモズやってきてギイギイッと鋭く高鳴きをした。

明るい場所へ出るとモズやってきてギイギイッと鋭く高鳴きをした。

歩く先々でパッパッと動いたのはカシラダカの一群だった。

歩く先々でパッパッと動いたのはカシラダカの一群だった。

冬鳥にとって本日の暖かさは辛かったのでは。

野歩きの後、先日開場したばかりの地域の茶の間「さくら会館」で妻と合流した。

頸城区の大池湖畔に隣接する施設は、福祉事業の(株)さくらメディカルの30周年記念事業で、会長の武藤敬一さんが展開されている。

本日お目に掛かりお話をお聴きし施設を案内して頂いた。

座り心地の良い椅子の休憩・団らんの場。

座り心地の良い椅子の休憩・団らんの場。

私がよく歩く湖畔の森林が対岸に見える。

広い窓によって清浄な外気に溶け込むのを覚える。

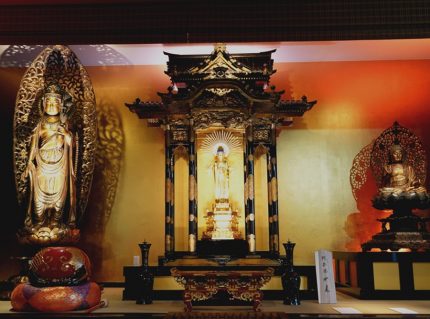

二階は書画の展示場に続き、奥に諸仏が安置されていた。

慈悲によおりあまねく衆生を救う十一面千手観音。

慈悲によおりあまねく衆生を救う十一面千手観音。

許可を得て特別に撮影させて頂いた。

和室になんと花頭窓。お茶会ができるのでは。

和室になんと花頭窓。お茶会ができるのでは。

かってのレストランを全面改装して成った施設は、地域の茶の間。市内有数の風致を我がものにできる誠に贅沢な環境に佇んでいる。凝った設えや調度品にも目を奪われる。

顧みるに心身状況と在宅および施設など介護と予防には様々な段階と場面がある。いずれに於いても、本人・介護者はともすれば閉鎖的な状況を免れない。

一方健常であっても長い人生の後半を如何に過ごすか、大きな課題にちがいない。

一生一度、大切な時間の中で安息を願い息を抜き、心なごむ場所が欲しい。

加えて外気の大切さはいっそう望まれる。

本日午後のひととき、お話を聴きつぶさに内部を案内して頂いた。

同施設には、長年福祉事業に没頭されたオーナ心からの願いと恩返しの念が籠もっていた。

当施設は会員制(年会費1000円、初年度無料)。一回の施設利用費はワン・ドリンク付き200円。11時~14時のランチタイムはオムライスなど昭和時代の懐かしいメニューがリーズナブルに設定されている。

※当面利用には予約が必要ということ、電話は025-530-3838です。

本日妻と会員にさせてもらい会員証を頂いた。

近々晩秋の湖畔を歩くつもりだったので、お腹を空かせてお邪魔したい。

紅葉の庭とメグスリノキ カザルス・トリオなどのベートーヴェンを聴いた。

良く晴れ渡った木曜日は午後仕事休み。美術館の庭の木々は色づき、澄んだ日射しに映えていた。

庭はヤマザクラ、松、ハンノキ、コナラなど元から自生していた木々に、25年前から植栽を続けたものが混然一体になっている。植栽したものの多くは落葉広葉樹の雑木のためとても成長が早く、当初のものは下に立つと見上げるほどになった。

大きくなった分、一段と彩りが目を引くように思われる。好天の本日、二三の角度からの写真を載せてみました。

西側の庭。カエデのほか中央にメグスリノキが色づいている。

西側の庭。カエデのほか中央にメグスリノキが色づいている。

末尾にメグスリノキを近くから撮ったものを載せました。

上の写真を撮った美術館裏の場所。

上の写真を撮った美術館裏の場所。

皆様には今春入れたこの椅子テーブルに座って頂きました。

黄色が美しいカフェ前のモミジ(左)とイタヤカエデ。

黄色が美しいカフェ前のモミジ(左)とイタヤカエデ。

イタヤカエデは植えて25年、モミジは8年ほどが経ちました。

玄関左から、右に株立ちのアオハダ、向こうにマユミやニシキギの低木。

玄関左から、右に株立ちのアオハダ、向こうにマユミやニシキギの低木。

前述したメグスリノキです。

前述したメグスリノキです。

この木の紅葉は陽の当たる所からグラデーションになります。

赤、ピンク、オレンジ、黄色、うす緑など、とても上品です。

※ご覧になりたい方には、スタッフがご案内致します。

さて午後、A氏がベートーヴェンのSPレコードを持参されました。

実は12月12日{土曜日)に恒例のSPレコードを聴く会が予定されています。今年はベートーヴェン生誕250周年のメモリアルに当っていますので、特集としてそれに沿ったレコードを掛けることになっています。

本日A氏はその試聴に、何枚かレコードを持参されたという訳です。

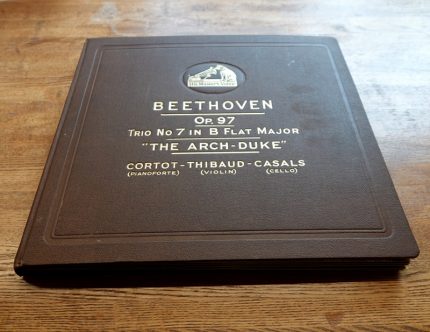

ピアノ三重奏曲第7番「大公」のレコードアルバム。

ピアノ三重奏曲第7番「大公」のレコードアルバム。

1905年から約30年間続いた歴史的なカザルス・トリオによる演奏。

コルトー(ピアノ)、ティボー(ヴァイオリン)、カザルス(チェロ)による

迫力と気品にあふれる演奏が臨場感をもって再現されました。

上掲した1927~28年録音のレコードラベル。

上掲した1927~28年録音のレコードラベル。

主人の声を聴くニッパーは時代と共にいっそう貴重になったようです。

心配していたコロナの流行期に入りましたので、開催の詳細は状況を見ながら検討することに致しました。

樹下美術館でも紅葉が見頃になっている 明日は高齢者講習。

本日もかなりの風に吹かれた。

様々形の雲が風に煽られて、駆け足で来ては慌てて移動していく。そのたびに陽が射したり、曇ったり降ったり。気象はめまぐるしい。

本日昼の庭は、いっとき刺した陽を受けて短時間鮮やかな色に映えた。

、

黄色に染まった向こうの木はイタヤカエデ。

黄色に染まった向こうの木はイタヤカエデ。

カフェの正面にあってこれからますます美しい黄色に染まる。

この紅葉を見ると、ああ秋だなとしんみりする。

明日は好天が期待できるらしい。

免許証の高齢者講習がある日でもある。座学60分、実車60分が予定されている。9月に済ませた認知症検査は95/100点だった(ちなみに前々回は100点でした←自慢です)。

仕事がら運転がまだ必要なので、安全に続けたいと願っています。

風の日、白鳥(コハクチョウ)の初見 夕刻のカフェ。

昨日小島正芳先生の講演会が無事に終わり、ほっとした本日日曜日。

午前は書類書き、午後飛来しているという白鳥を探しに新柿線を走ってみた。走る間もなく長沢付近の田にマガンとともに3,40羽の群がいた。

水鳥たちは時々羽ばたきをする。

水鳥たちは時々羽ばたきをする。

こんな時白鳥はとても大きく見え、よくも空を飛べるものだと感心する。

一羽が風で羽がまくり上げられたようになった。

一羽が風で羽がまくり上げられたようになった。

こんな姿の白鳥を初めてみた。

強風によって中々元に戻らないようであり、

強風によって中々元に戻らないようであり、

右側の一羽が声を出して何か言っていた。

この後両翼を広げて元に戻った。

そのうち左側の一群が賑やかに鳴きだした。

そのうち左側の一群が賑やかに鳴きだした。

よ 白鳥によく見られる鳴き合わせであろう。

白鳥によく見られる鳴き合わせであろう。

そのまた左の一群も鳴き初めた。

そのまた左の一群も鳴き初めた。

仲間や家族の無事を確認し合っている雰囲気がある。

しかし一種興奮した様子でもあり、時に中から逃げ出す者もいる。本当はどんな意味があるのかさっぱり分からない。

さて風によって落ち葉激しい美術館。紅葉はケヤキからカエデに移り始めた。閉館間近の夕刻に寄ったが、落ち葉の庭は独特のしみじみした季節感がある。モミジの落葉を楽しみにしたい。

間もなく本格的なミゾレが窓を叩くに違い無い。

夕刻、若いご夫婦が三人の可愛い女の子さんを挟んで、カフェのカウンターに並ばれた。幸福そうなシーンに心温められた。

小島正芳先生の講演会が盛会裡に終わった。

本日午前曇っていた空が午後から愚図つきがちなお天気となった。

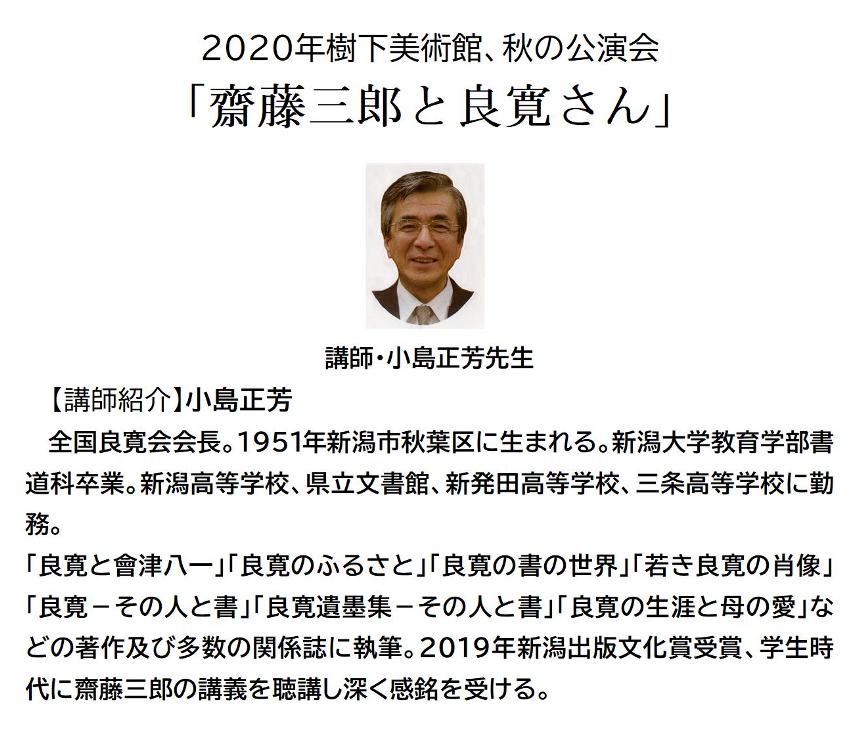

そんな午後、新潟市から全国良寛会会長・小島正芳先生をお迎えして「齋藤三郎と良寛さん」の講演会があった。

40人のお客様をお迎えし、館内の気流確保と椅子ディスタンスの配慮、およびお客様検温と全員マスク着用で始めた。

講演は書道を学んだ髙田の新潟大学附属芸能科の思い出、受講した齋藤三郎との出会い、自然と一体化する良寛と三郎の共通したエッセンスが、ご持参された齋藤作品を示しながら説明された。

良寛ご専門の先生が、焼き物や三郎の系譜について非常に詳しいことに驚かされた。

齋藤作品について民芸の素地、白磁の温かみ、辰砂への愛情、ドクダミへの挑戦から椿への流れ、それぞれの器への繊細な心づかいなど詳細に語られ、それらから三郎が在野を貫き、民衆とともに生きた良寛の姿と重なることをお示しされた。

終わって、来年もまた是非ここでお話ください、とお願いした。

どんな内容が良いでしょうか、と先生。

「先生に全てお任せいたします」とお答えすると、「それが一番嬉しいです」と仰った。

本日は、学者特有の厳しさと、良寛と同じ論語の「思い邪(よこしま)無し」を貫かれる清々しい先生と半日ご一緒した。希なご縁を続けさせて頂き、来年もまたお話が聴けるよう心から願っています。

小島先生、ご来場の皆様、本日は誠に有り難うございました。

小島正芳先生の講演会が近付いた 昨日文化の日の良寛の里行き。

当館で月1回最終日曜日に催していたお茶会。

コロナ禍の中、7月から始めましたが、10月で無事4回終え今月が最終月となりました。

ある月の会で床の間に掛けた伝良寛とされる漢詩をご覧になったお客様の機転から、全国良寛会会長・小島正芳先生とご縁が出来、その後のやり取りによって本書は、良寛五合庵時代初期の真蹟であることが判りました。

小島先生は新潟大学時代、髙田の芸能科で齋藤三郎の講義を受けて以来、氏に心酔されコレクションもされておられます。このたびのご縁により、来たる11月7日に「齋藤三郎と良寛さん」の講演をして頂くことになりました。

良寛を敬愛し、よくその話をしていたという齋藤三郎。長年におよぶ第一線の良寛研究者、小島先生。 当日どのような話を聴けるのか、とても楽しみです。

ところで、昨日文化の日のこと。

ところで、昨日文化の日のこと。

すっかり寝過ごしたと慌てて茶の間に出ると、今日は祝日と妻から告げられ、地獄で仏の心地がした。

この日は終日季節風が吹き荒れ、夜は雨も加わり、いよいよ今どきの空模様が続いた。

何も予定を決めてなかった祝日、午前は柿崎海岸を歩き、昼は本を読み軽い食事をした。その後思い立ち長岡市島崎の「良寛の里わしま」へ車を走らせた。

お目当ては良寛の里美術館。かって25年ほど前に初めて訪ねて以来何度か足を運んだ。

田園に囲まれた一帯の丘陵地は良寛の仮寓地国上山や最晩年の地島崎に近く、如何にも良寛の里の風情が漂う。

良寛の代表作やゆかり深い親族や親交者の作品が

良寛の代表作やゆかり深い親族や親交者の作品が

静かなたたずまいの中で澄んだ気品を漂わせている。

(当然ながら展示室は撮影出来ません)

秋の足は速い。この地への訪問の目的はもう一つ、旧和島村篭田の「椿の森」熊野神社に寄ることだった。当地は古くは水運の要地で、境内の見事な椿林によって「椿の森」と呼ばれていたらしい。

良寛の姪が神社の神官家に嫁いでいて、良寛はたびたび家を訪ねている。

良寛の姪が神社の神官家に嫁いでいて、良寛はたびたび家を訪ねている。

祭では白塗りをして踊ったと伝えられている。

椿の森入り口近くに設置された「幾千の和」

椿の森入り口近くに設置された「幾千の和」

過日柏崎市のドナルドキーンセンターで写真を見た実物。

今井翔太・今井駿哉兄弟作によるトレーラーに描かれた壁画。

社殿と良寛、貞心尼の座像に椿が散らされている。

良寛さんには、子供たちとの野遊びなどに関した詩文やのどかなエピソードが多数残っている。ただ上掲のような風景を見ると、1日の乞食托鉢を終え、暮れるなか一人山へ家路を急ぐ禅師の姿がぼんやり浮かぶ。

昔から私にはこの眼で見てみたい人が二人いる。会いたいのではなく、一人歩いているのを遠くから見てみたいのである。

二人のうちの一人はキリスト、もう一人は良寛だった。

実際には会えないのは分かっているので勝手にイメージするしかない。

粗末ななりをして一人夕暮れを歩く姿を、ぼんやりした光が包んでいる、そんな様子が浮かぶのである。

もう一人、これは実際に会って話を聞きたい人が居て、1818年生まれの高祖父・玄作爺さんです。

どんな顔をしていたの?父母はどんな人でしたか?どうやって医者になったの?本当に高野長英を匿ったの?本当にドンドの池の洗濯女を妻にしたの?旅した当時の京都は?信州でどんな人達と合っていたの?

出来ればこの眼で見てみたい、あるいは会って見たい人。

皆さんはどんな人でしょうか。

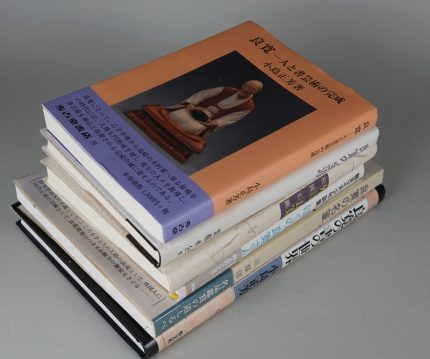

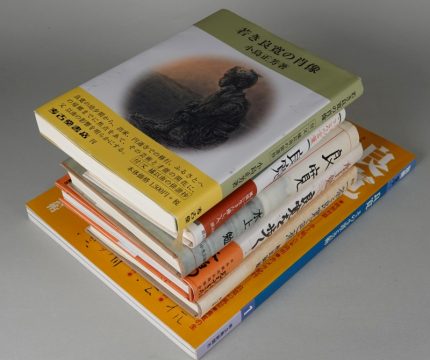

以下はわずかですが、所蔵する良寛様関連の本です。

中に齋藤三郎の兄・齋藤泰全和尚の著「良寛の生涯」(編者齋藤謹也 昭和63年洞門教材社発行)があります。

多くは読んでいた頃から2,30年ほど経ちました。この機会を得て、再読すべき年になったと思っています。

●コロナ禍で講演会の参加数を減らしましたため、申し込みが予定いっぱいになりました。

小島先生にはお聴きしたいお話が沢山ありますので、来年もと念願しています。

実現出来た時は皆様にもどうか宜しくお願い申し上げます。

庭が赤くなってきた リュウノウギク レッド・ガーランドの「Rain」。

よく雨が降った月曜日。

さほどの寒さではないが、美術館の庭も少しずつ赤味を帯びてきました。

夏の間、長く咲いたカシワバアジサイは早めに紅葉を始めます。

夏の間、長く咲いたカシワバアジサイは早めに紅葉を始めます。

北アメリカ東部原産といわれる木は、紅葉もどこか洋風な感じを受けます。

真っ盛りのリュウノウギク。

真っ盛りのリュウノウギク。

2007年の開館の数年前に植え、その後沢山増えました。

もとはと言えば東京の伯母が富士山麓の別荘の庭から送ってくれました。

60年も前の話ですが、別荘の土地は伯父のゴルフの賞品だったそうです。

時代とはいえトンデモな話として当時聞きました。

鈴を振ったように綺麗な声の持ち主だった伯母。

生前何かとお世話になりました。

レッド・ガーランドのピアノトリオで「Rain」。

この人のジャズには温かみが感じられます。

学生時代はじめ若い頃に沢山聴きました。

鐘の残響のような響きを持つ和音や、コロコロしたメロディは彼独特の演奏スタイルです。

10月名残の茶会 虹の上下浜。

7月から始めた月末茶会の10月が終わりました。

午後から2回に亘り10 名様にお座り頂きました。

午前中かなり激しく降った雨も上がり、室内三カ所の窓を20㎝ほど開け、進行も簡略を心がけた次第です。

お点前の私は勿論、皆様は飲食以外はマスクをされ、本当に変わった時代になったと思いました。

床の軸は9月と同じ、立花大亀師の円相。今月も吉田隆介さんの花入れを用いました。

床の軸は9月と同じ、立花大亀師の円相。今月も吉田隆介さんの花入れを用いました。

洗練されたモダンな意匠が茶室に映えます。

10月は風炉の名残り月、それに沿って花も庭の物を沢山入れました。

丸を一筆で描いた円相は禅における書画の様式の一つです。世界の表象や悟りの境地を現すとされ、決まった解釈を避け、見る人に任されると言われます。私は和やかなお席のために、と話してみました。描かれた丸の具合がとても良いのです、

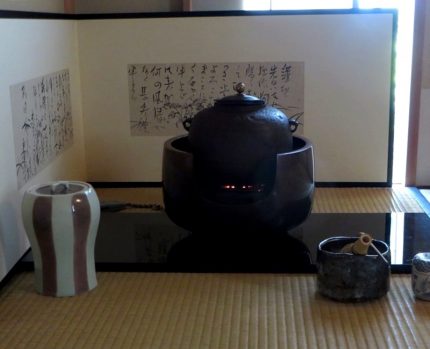

風炉先屏風は齋藤三郎筆の父あて消息。

風炉先屏風は齋藤三郎筆の父あて消息。

10月は寒さに配慮し、火がお客様に近づくよう風炉釜を長板に置き、

客側にあった水指を左に除ける「中置き」の設えです。

風炉はつい最近、道具を片付けられた方から頂戴したおっとりした道安風炉です。下さったH様、本当に有り難うございました、大切に致します。

水指は二代陶齋、齋藤尚明氏作の辰砂面取り水指の再登場でした。上品な細身の器に暖かな辰砂の色が印象的でした。

お菓子は上越市は髙田、竹内泰祥堂さんの「神鈴」です。

お菓子は上越市は髙田、竹内泰祥堂さんの「神鈴」です。

鈴の様子が大変可愛く、美味しいと評判でした。

お茶の先生や生徒さん。着物を着たかった、という方。茶席は初めてという方。いつもながら皆様には思い思いに寄って頂きました。粗忽な亭主ですが、お付き合い下さり感謝でいっぱいでした。

終わって夕刻になると急に時雨が混じり、風も強まり今どきらしい荒れた空になりました。

虹が現れる予感がしました。

虹を撮るのに電車か海か水田かを迷いましたが、上下浜に向かいました。

虹は思った以上に美しく、マリンホテルとも相性よく掛かりました。

虹は思った以上に美しく、マリンホテルとも相性よく掛かりました。

時刻は午後4時半近くです。

めまぐるしく変化した気象の一日。皆様と暖かく交わることが出来て良い日でした。

こまやかに水屋を助けて頂いたT先生、いつもながら誠に有り難うございました。

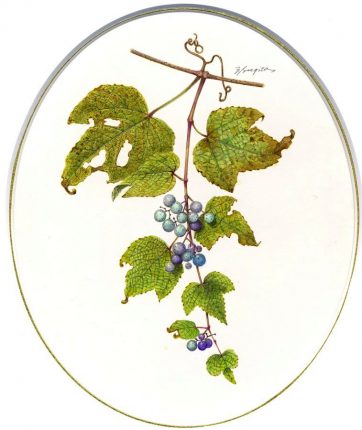

美術館のすぐそばでノブドウが綺麗です。

去る10月17日、妙高山の初雪の日の当欄でノブドウの写真を1枚掲載しました。

それがこの数日日増しに色濃くなりました。

これまで何度かノブドウの掲載をしました、

2018年11月1日、 2017年10月4日。

しかし今年ほど沢山しかも鮮やかに色づいているのは初めてです。

今年はどこでもこんな風でしょうか。

以下は本日雨中の美術館裏にあるベンチの左手で見た実です。

様々な色がありますが、紫色がニュアンスとして共通しているようです。

よくもこんなに綺麗な色を作れるものだと感心します。

かってノブドウを描いたことがありました。

こ 2000年作で、これまで何度か出した絵です。

2000年作で、これまで何度か出した絵です。

これでも精一杯豪華に描いたつもりでした。

平成3年、日本橋三越で求めた根本曠子作野ぶどう切貝棗(きりがいなつめ)。

平成3年、日本橋三越で求めた根本曠子作野ぶどう切貝棗(きりがいなつめ)。

お茶を習い始めて5年目のころでした。

秋に何度も使い、これからもお出しするつもりです。

明日は月末日曜日の茶会の日です。雨降りが続いていますが、日中は止むようです。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月