樹下だより

各所からのお客様 館内で安心のわんちゃん いわし雲 夕焼け電車。

清々しいお天気に恵まれた土曜日、皆様にいらして頂き有り難うございました。

三重県、東京都は神楽坂、横浜などから当地へいらした方達がお寄りくださった。

展示、カフェのお茶や食事、庭、それぞれ梅雨の晴れ間の土曜日を楽しんで頂き嬉しかった。

午後美術館に行くと、駐車場に置かれたボックスで犬が悲しげに鳴いていた。

赤ちゃんづれのご夫婦が受けつけにいらして、外の犬を心配しておられた。

ワンちゃんは皆様と一緒の方が安心するのではないでしょうか、どうぞ中に入れてあげて下さい、とお伝えした。

あとでお尋ねすると、館内でご家族と一緒に楽しく過ごしされたとお聞きした。

午後遅くになると空はいわし雲で一杯になった。

夕刻の百合といわし雲。

夕刻の百合といわし雲。

先日釣りの方から頂いたオオバイワシを思い出した。

いわし雲の日などは鮮やかな夕焼けが見られそう。

いつものようにほくほく線の高架橋へ行ってみた。

いっとき大空が真っ赤になったが、およそ一時間に1~2本の通過なので、本日も肝心の時に暗くなってしまった。イメージどおりに撮れるのは何百回に一枚という世界のようだ。それでもいつか夢のような夕焼け電車を撮ってみたいと願っている。

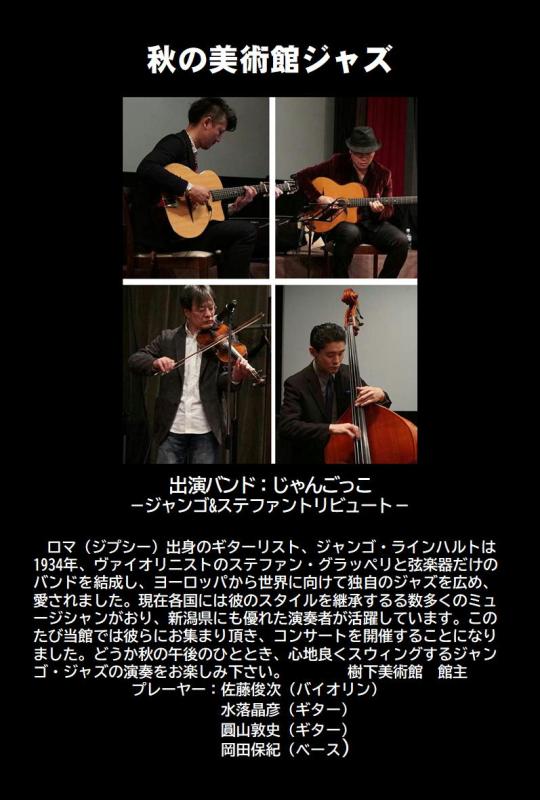

秋のイベントのお知らせその2「秋の美術館ジャズはジプシー・スウィング」

本日は秋のイベントのお知らせその2です。

樹下美術館では今秋10月5日(土曜日)に初めてジャズの演奏会を行います。

1910年ベルギー生まれのロマあるいはマヌーシュと呼ばれるジプシー出身のギターリスト、ジャンゴ・ラインハルト。

彼は左手の不自由を克服し、ジプシ・ースピリットあふれるスウィング・ジャズを確立しました。

特に1934年にヴァイオリニストのステファン・グラッペリと共に結成した「フランス・ホット・クラブ5重奏団」は好評を博し数々の名演を残しました。鬼才ジャンゴは新たなジャズギターの道を開き、世界に影響を及ぼし、アメリカの大御所たちとも共演を果たし、敬愛されました。

45才で亡くなりますが、ジョン・ルイスによって名曲「ジャンゴ」が捧げられ、後に生涯は映画にもなりました。

【演奏会の詳細】

●場所:樹下美術館 〒949-3103新潟県上越市大潟区潟町253番地1

電話025-530-4155

●日時:10月5日(土曜日) 午後3時開場 午後3時30分開演

●出演バンド:じゃんごっこ(ジャンゴ&ステファントリビュート)

●入場料:大人お一人2000円

※参加ご希望の方は予め上記お電話にお申し込みください。

会費は当日の窓口でお願い致します。

以下YouTubeの動画からジャンゴ、ステファンらフランスホットクラブ5重奏団の演奏です。

ジャンゴの代表曲の一つ「マイナー・スウィング」。1937年。

ステファンのヴァイオリンが熱を帯びると「カム・オン!」などと声を掛けているのはジャンゴ?

「J’attendrai(ジャッタンドレ:待ちましょう)」を演奏する実写のフランス・ホット・クラブ。1945年。

ジャンゴに次いでステファンが弾き始めると、カードをしていたメンバー達が加わる。

18才の日、ジプシーの旅芸人一座が乗るワゴン(幌馬車)が出火し、ジャンゴは重症を負う。その時の後遺症で左手第4,5指が不自由なのが分かる。熱意と研究、そして努力によって大道芸だったフランスのジャズを舞台芸術にまで高めたジャンゴの功績は貴い。

秋の午後の美術館で、郷愁とエスプリが漂う、スウィンギーなジャズサウンドをご堪能下さい。

どんな音が鳴るか、最初の1音から楽しみです。

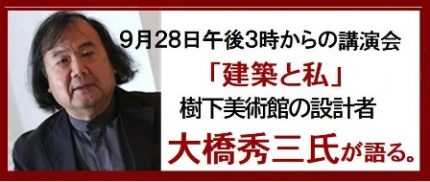

秋のイベントのお知らせその1:講演会「建築と私」 ー樹下美術館の設計者・大橋秀三氏が語るー

今年の秋は珍しく催事が三つもあり、忙しくなりそうです。

本日は樹下美術館を設計された建築家・大橋建築設計工房の大橋秀三さんの講演会をご案内致します。

【講演会】

●日時:2019年9月28日(土曜日)

午後2時30分開場 午後3時から講演

●場所:樹下美術館 陶芸ホール

●参加費:無料

●途中休憩をはさみ、後半は不肖館長と対話をさせて頂きたい、と考えています。

ひらめきと美的センスに恵まれた大橋秀三さん。

樹下美術館の建設にあたって、ただお一人氏を思い浮かべ、待ちきれずに設計を依頼しました。全体と細部にユニークで豊かななフォルムを提案され、それらを検討し磨く。完成までの日々は楽しさと驚き、そしてスリル一杯の毎日でした。

数多くの受賞をされ、一途で夢中な才人。

あれから12年、大橋さんの樹下美術館は多くの人に見てもらい、成長を続けています。

9月28日、あらためてお話を伺える日を楽しみにしています。

1メートルの津波警報はもっと丁寧に伝えても良かったのではなかったか。

過日マグニチュード6,7の山形沖地震が発生し、新潟・山形県境を中心に被害があった。

この時、直ちに津波警報が出され、200キロ離れた当地でも一部で混乱があったようだ。

揺れは恐ろしいが、東北の震災以来津波の甚大な災害規模は特別なものとして記憶に残っている。

現にこのたび親族からすぐ避難してと、電話も掛かった。

テレビ画面は地震速報とほぼ同時に高さ1メートルの津波警報で出て、以後ずっと続いた。

1メートルとはいえ、恐ろしい津波の威力が実験映像で流されもした。

「海岸に近づくな、注意して」のアナウンスも繰り返された。

ところでこのたび、当地の一部でパニックといえるほど逼迫した混乱が、独居老人でみられたという。

老人にとって「1メートルの津波警報」というと、自分の所にもそのレベルの津波が来る、と受け取るフシがあったようだ。

それだけの海水が押し寄せれば、机、椅子、ベッドはおろか、家まで流され、命の危険さえよぎろう。

パニックに陥った老人が福祉関係者に電話し、すぐに避難先を探して、と繰り返し訴えたのは理解出来る。

実際に何が起こり、どう変化するか、災害の予測は難しく、軽々に大丈夫と断言できない側面もある。

それで必死の連絡を受けた福祉担当者は、平静を失った老人に対して難しい対応に長時間苦労したらしい。

この度の津波警報は、煽るだけ煽った印象を受けたと、その方は仰った。

万一を想定するのは行政の宿命、と理解はできるが、、、とも仰る。

しかし同じ万一でも、津波の知らせにパニックに陥った老人が発作を起こしたり、転倒受傷するなど、副次的なアクシデントを生じかねないのも事実である。

東北大震災以後、度々地震が起きているが、多くの例で津波の心配はないと伝えられた。

だがこのたびは直ちに津波警報が出され、明らかに異常事態であり緊張が走った。

津波(実際は数㎝程度だった模様)警報のアナウンスには、何らかの効果はあったにしても、パニックレベルの過剰な反応を生んだのも事実である。

このようなことから「1メートルの津波」の報じ方は思わぬ混乱に配慮し、現実的かつより丁寧な知らせ方の工夫が求められるべきではないか、と思った。

如何だろうか。

雨中の白い花、緑のカエル。

昨年の晩秋、来年賑やかに咲いて、と言って鉄砲百合の球根を沢山植えた。

それから日が過ぎ、月が経ち、その百合が今雨の中で咲いている。

今年クリスマスローズが、チューリップが、スズランが、アヤメが既に去った。

でも超特急の花たちはこの庭で少しだけ速度を落とし、しばし慰めてくれる。

雨を背負った庭の女王様カシワバアジサイが、重いと言って下を向いている。

雨を背負った庭の女王様カシワバアジサイが、重いと言って下を向いている。

雨をふるい落としてやると、多少は持ち上がってくる。

夏つばきはすぐに散る.。

夏つばきはすぐに散る.。

注意していないと「今年は咲かなかった」、ということになりかねない。

そのナツツバキの落花。

そのナツツバキの落花。

重ならぬよう誰かが置いたものか、上手く散らばっている。

こちらに広く散っているのは、弱めの西風が吹いたせい?

そしてヒメヒオウギズイセンの葉におびただしい数のアマガエル。

そしてヒメヒオウギズイセンの葉におびただしい数のアマガエル。

春、田んぼで孵化した個体が成長し一斉にやってきたものか。

樹下美術館はアマガエルも利用する多目的施設。

新潟市方面から「おとプラ倶楽部」の皆様。

樹下美術館は2017年5月、新潟日報の「おとなプラス」で詳しく取り上げられた。

ライターの掘川愛理さんが2回訪問され、成り立ちから建築物、展示作家、展示物、ロケーションおよび庭、カフェ、食器、来館者さんの感想に至るまで、実に詳細に取材され、大変好意的にお書き頂いた。芸術に造形深いライターさんらしく、タブロイド判3面にわたり写真と共に見所が述べられ、以後遠方を含め来館者さんが着実に増えた。

本日午前、おとなプラスの読者さんの集まり「おとプラ倶楽部」の方々46名様が大型バスで来館された。前島密記念館など上越地方の小規模な文化施設を巡るバス行「上越の小さな美術館・記念館めぐり」で寄って下さった。団体さんなので入館料はお一人150円にさせていただいた。

是非館長の話を、ということで胃カメラを済ませ10時に駆けつけた。

作家と作品の要点を説明させて頂くと、興味を持ってお聞きくださり、張り合いを感じた。

熱心に鑑賞され、グッズや絵はがきをお買い上げ頂いた。

熱心に鑑賞され、グッズや絵はがきをお買い上げ頂いた。

2011年2~3月、新潟市知足美術館で小生の植物画「花の命展」があった。

観ましたよ、という方がおられ嬉しく思った。

“今度はゆっくり来ます”のお言葉が有り難かった。

以下は昨日夕刻のほくほく線の上り電車。珍しく迫力ある夕焼け雲にお目に掛かったが、雲と電車の構図が上手く取れなかった。

自然現象と動く対象の時間や位置など、写真はなかなか思うようには行かない。

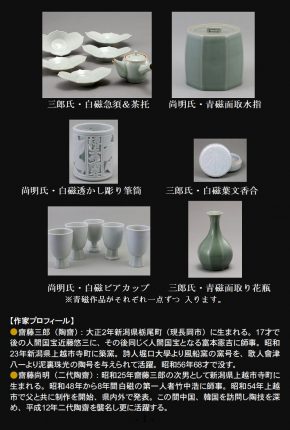

7月18日(木曜日)から齋藤三郎・齋藤尚明、両氏の親子展。

今年夏の主要な催事、「齋藤三郎・齋藤尚明親子展」が近づいて来まし

た。

この度は親子ご両人ともども白磁をメインにした展示です。

お盆を挟んだ7月18日から8月27日までの40日。

両氏の芸術への情熱を思い、親子の愛情漂う会場を想像しています。

また会期中の毎土曜日午後、両陶齋のお道具を入れた薄茶点前のお茶席

を予定していますので、どうかお楽しみ下さい。

皆様にお知らせすべく現在下記のような書面で告知作業を進めている所です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・記・・・・・・・・・・・・・・・・・・

齋藤三郎・齋藤尚明親子陶芸展

-受け継がれる格調-

このたび樹下美術館では故齋藤三郎氏(初代陶齋)と齋藤尚明氏(二代陶齋)

の親子陶芸展を以下のように催します。夏の日に清々しい白磁メインの会場

で、父子の魂が一つになる幸福な展示をご高覧頂きたく、謹んでご案内申し上

げます。

●日時:令和元年7月18日(木曜日)~8月27日(火曜日)

午前10時~午後5時

●会場:樹下美術館 949-3103上越市頸城区城野腰451番地

電話025-530-4155 入場料お一人様300円

※会期中、毎土曜日午後のお茶席

7月20日、27日。8月3日、10日、17日、24日の各土曜日、樹下美術館茶室

にて午後1時からと2時半からの2回、薄茶点前のお茶席を設けます。主に両陶

齋のお道具を用い、1席5~7名様で、会費はお一人様1200円です。ご希望の

方は出来れば予めお電話でお申し込み下さい。会費は当日樹下美術館の窓口で

お願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一昨日樹下美術館にお見えになった齋藤尚明、二代陶齋氏はとてもお元気でした。

一昨日樹下美術館にお見えになった齋藤尚明、二代陶齋氏はとてもお元気でした。

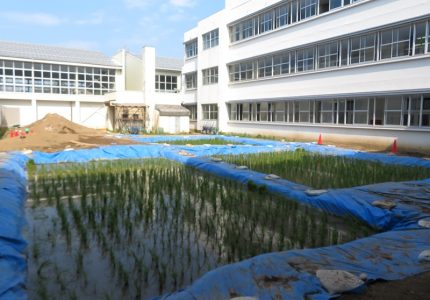

樹下美術館は多目的施設? 大潟町小学校の保健委員会と中庭の水田!

清々しい青空の日の昼、樹下美術館の駐車場は満車だった。

お一人様からグループの方まで展示鑑賞やカフェのお茶に食事、あるいは庭を楽しまれた。さらに陶芸ホールでは10人の写真愛好家のグループがテーブルを囲んで会議をされた。先日も5名の方が同窓会の打ち合わせで二度に亘ってホールのテーブルをお使いになった。

庭の水盤にヒヨドリが水浴びに来ていた。

庭の水盤にヒヨドリが水浴びに来ていた。

日射しが強くなり、スズメやムクドリなども次々にやって来ては浴びる。

カフェから見上げると軒下にスズメ。

カフェから見上げると軒下にスズメ。

この左角に巣がある。つがいは今年最期のヒナを育てているようだ。

かよう来館者様から鳥たちまで、小さな樹下美術館をさまざまに使って頂き、ちょっとした多目的施設の趣きとなり、ありがたいと感謝している次第。

本日午後、大潟町小学校で学校保健委員会があった。

養護教員による健診や調査の報告と評価、行政保健師と栄養士による解説と質疑などが行われ、最期に不肖小生のしめくくりで進行した。

食事、特に朝食の意義がメインテーマ。近時、これには下垂体副腎系ホルモンやインスリンの動向なども加味されて話が進み、今昔の感がある。

私のまとめの番になった。

昨年も同じような事を話したように思うが、生活習慣の課題は個別の善し悪しのほか、すべて根本は幸福な人生のためのものであり、その意義を考えることは大切ではないか、と述べた。そのため目的に沿った自己コントロールが出来るよう、根気よくトライして成長してもらいたい、というようなことを話したつもりだった。

校庭に作られた池にシオカラトンボ、ムギワラトンボの雌雄数組が飛び、メスは盛んに産卵していた。

校庭に作られた池にシオカラトンボ、ムギワラトンボの雌雄数組が飛び、メスは盛んに産卵していた。

驚いた事に、この小学校の中庭は今春から水田に一変した。春の健診で訪れた時には重機が入り、生徒たちは手掘りで田を作っていた。、

水田は水の管理が主要な課題にちがいない。水はシートで確保されたようだが、新鮮さを維持しながら巡回するよう工夫されているのだろう。

時間によって日陰に入る部分はやむを得ない。しかし周囲の白壁とガラス窓の反射によって一定の緩和が期待できる。

居ながらにして四季折々の生育観察と田仕事が出来るのは大きい。又こども時代から日照、気温、風雨など自然現象に親しめ、素晴らしい取り組みだと感心した。

この学校は私の母校。6年生の担任の発案だという水田の中庭は、何とも頼もしい試みだと思った。

見たところ稲は順調に生育しているように見える。

病虫害を回避して秋には無事収穫が出来るよう心から祈っている。

折角の日曜日がさんざんなお天気。

本日は糸魚川カントリークラブでゴルフの予定で、楽しみにしていた。

しかし天気予報は週末にかけて強い低気圧が通過し、当地は日曜日が最悪になることを報じていた。

少しでも予報が外れて、と淡い期待を抱いていた。だが近時予報はピッタリ当たる。

昨夕から雲行きが怪しくなり、今朝早く、すでに大荒れの様相。ゴルフどころではなく、泣く泣く幹事とゴルフ場に欠席の連絡をした。ゴルフ場ではキャンセル料を取らずに対応してくれ、一方幹事さんも大変だったはず。

過日のノートに6月は最も良い季節で、自分は一番好き、と書いたばかりでこの荒天。ある気象予報士によれば6月にしては大変珍しい低気圧の通過という記事があった。それがゴルフの日に向かってやってくるとは。

昨日夕刻の妙高山方面。風の中、悪天を知らせる感じの悪い雲が掛かっていた。

昨日夕刻の妙高山方面。風の中、悪天を知らせる感じの悪い雲が掛かっていた。

さて、そんな荒天の本日昼どき、美術館に行くと常連さんほか、お客様がちゃんといらっしゃって少々驚いた。

午前中には楽器を持参した方がおられ、来館されていた若い女性のお客さん達を前に演奏し、好評を博したと聞いた。

早いもので、もう紫陽花の季節になった。紅(くれない)アジサイが白から赤に変わってきた。

早いもので、もう紫陽花の季節になった。紅(くれない)アジサイが白から赤に変わってきた。

この可憐な花をどうかご覧下さい。

夜10時、まだ未練があるのか風雨は去りがたい様子で吹き付けている。

新たに加わった齋藤三郎(陶齋)の湯飲み茶碗と陶齋の美学。

最近道具屋さんから齋藤三郎(陶齋)の湯飲みが三点入った。

初めて見る新鮮な風情漂う絵付けが施され、如何にも美味しいお茶が飲めそうな器だった。

枝葉を描き、ほの赤い辰砂で背景を塗りつぶし、色彩配分も抜群。

枝葉を描き、ほの赤い辰砂で背景を塗りつぶし、色彩配分も抜群。

三郎は花にこだわらず、よく葉だけを文様とした。

花は皆様と茶とお菓子、茶碗は脇役という美学が漂う。

鉄絵の麦藁手(むぎわらで)湯飲み。縦に線を画く手法を麦藁手と称している。

鉄絵の麦藁手(むぎわらで)湯飲み。縦に線を画く手法を麦藁手と称している。

やはり渋い器は脇役に徹し、主役は茶菓子に加えお話ということでは。

蓮の葉が爽やかに画かれている。

蓮の葉が爽やかに画かれている。

ここでも花を画かない。陶齋なら葉に比べ、花はずっと簡単なはず。

どうぞ花は想像して下さい、というセンス。渋好み、通人らしい感覚。

蓮の葉の裏手に橋が描かれていた。

蓮の葉の裏手に橋が描かれていた。

橋によって湯飲みに生活が入ってくる。

12もの面取りが施された力作。

お洒落で粋な三郎の器。壺や皿の大作から食器、茶道具まで何でも制作した陶齋。

湯飲み一つとっても何万個単位で作ったかも、と仰るのはご子息・二代陶齋尚明氏のお話。

樹下美術館にも5,60点はあろうと思われます。以下2017年発行の当館図録に収載した湯飲みの一部をご紹介しました。

樹下美術館のカフェではご注文が終わった後のお時間に陶齋、二代陶齋の湯飲みでお番茶をサービスさせて頂いています。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月