樹下だより

修理なったアプローチ、皆様を待つクリスマスローズ。

珍しいほど暖冬の休館を終え、15日に樹下美術館は今年の開館となります。

連日今年の予定などをお知らせしてきましたが、本日は駐車場のアプローチのことです。

昨年11月6日のノートで、以下の様に駐車場を通るアプローチの傷みが進んでいる事を記しました。

一、二カ所数カ所で始まった傷みは、連鎖反応を起こしたように飛び火をはじめました。

一、二カ所数カ所で始まった傷みは、連鎖反応を起こしたように飛び火をはじめました。

そこで今冬、左官の親方にお願いして修理を施してもらいました。親方は2007年の建設工事でお世話になった方で、去る3月初めから取りかかって頂き、美しく頑丈に仕上げてもらいました。

本日のアプローチ。竣工した時のようなさわやかさが蘇りました。

本日のアプローチ。竣工した時のようなさわやかさが蘇りました。

次は本日の午後の庭です。数日かけて分厚い落ち葉や雑草を大方片付けると、クリスマスローズがしゃんとして現れました。

辺りの広葉樹はまだ眠っているようですが、二十日もすればもう桜が咲き始めることでしょう。

15日金曜日開館、良い樹下美術館であればと願っています、どうか今年も宜しくお願い申し上げます。

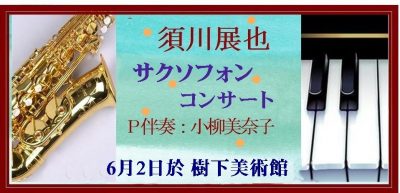

6月2日、須川展也 サクスフォンコンサートのお知らせ。

本年6月2日(日曜日)に樹下美術館で催されます「須川展也 サクスフォンコンサート」のお知らせです。

樹下美術館陶芸ホールで14時開場、14時30分開演。

入場料大人お一人3000円、中高生は1500円です。

定員50名様を予定しています。

お申し込みは樹下美術館窓口、またお電話で樹下美術館025-530-4155へ

(受付開始は開館の3月15日からとなりますのでどうか宜しくお願い致します)

以下はお二人のプロフィールです。輝かしい音楽歴からかいつまみました。

●サクソフォン・須川展也:日本が世界に誇るサクソフォン奏者。

ハイレベルな演奏とオリジナルレパートリーが世界で熱狂的な支持を集めている。東京藝術大学卒業。第51回日本音楽コンクールなど主要コンクール最高位受賞。NHK連続テレビ小説「さくら」のテーマ演奏はじめメディア関与も多い。また坂本龍一、チック・コリアなど意欲的な作品委嘱を実現。内外の主要なオーケストラと多数の共演があり、表情豊かな演奏は他の追従を許さない。東京藝術大学招聘教授ほか多くの指導的役割にも応えて活躍。

●ピアノ(クラビノーバ)伴奏・小柳美奈子:上越市出身、東京藝術大学卒業のアンサンブル・ピアニスト。

伴奏者として感受性に優れ、しなやかな演奏によって豊かなアンサンブルを創造する。20カ国におよぶ海外演奏、ほか数多くのリサイタル、レコーディングで高い評価を得ている。須川展也、ドルヴェール・クヮルテットの準ソリストとしてのキャリアも長く多くの録音に参加。安川加寿子、梅谷進、秦はるひ、今井正代、長谷川玲子、本村久子の各氏に師事。

聴く者の感性のすみずみに響く魔法のようなお二人の演奏。緑美しい季節のコンサートが楽しみです。

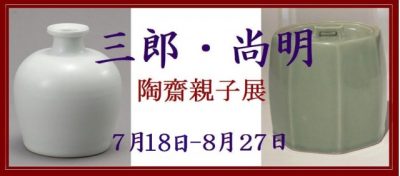

今夏の陶芸特別展は「三郎・尚明 陶齋親子展」

今年7月18日(木曜日)~8月27日(火曜日)は陶芸特別展で、齋藤三郎と齋藤尚明の陶齋親子展を開催致します。

※開始日が一週間早まり7月18日になりました。絵画の搬出搬入と重なるため、変更いたしました。

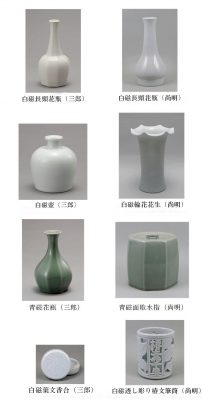

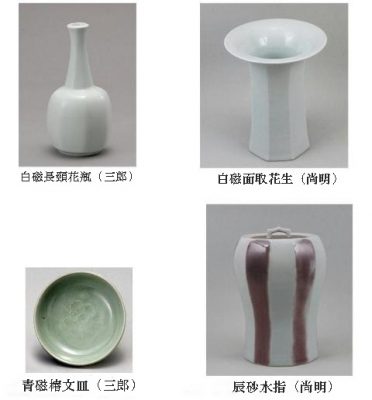

樹下美術館初めての親子展は白磁をメインに青磁をを交えて展示致します。

先代陶齋(齋藤三郎)は絵付けの人のイメージがありますが、白磁と青磁にも優れた作品を残されました。さらに尚明氏(二代陶齋)は長年それらと熱心に取り組まれています。鉄釉の高温還元焼成は決して容易な技ではありません。どうか親子ともどもの懸命かつ爽やかな作品をご高覧下さい。

以下は展示予定の一部です。お二人併せて25~30点ほどになろうと考えています。

夏の陶芸ホールは、きっと涼やかな眺めになることでしょう。

親子お二人の作品を二つ一緒に並べるケースも用意する予定です。

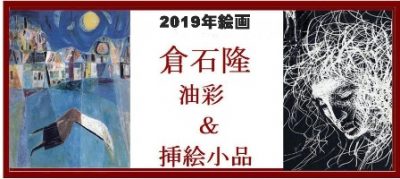

今年の絵画展示は「倉石隆 油彩と挿絵小品」。

2019年の絵画展示「倉石隆 油彩&挿絵小品」のご紹介です。

油彩は上越市立小林古径記念美術館のご協力によって、同館が収蔵する倉石隆の貴重な作品の展示が実現しました。

展示期間:3月15日~9月10日。

展示期間:3月15日~9月10日。

この間数点の油彩を二ヶ月毎に入れ替えます。

1回目の期間は3月15日~5月14日。

小林古径記念美術館の「月の光」「粉雪が舞う」「人間の風景」の三点を絵画ホール中央に、その左右に樹下美術館収蔵の挿絵原画作品を展示します。

以下は第1回目の油彩三点です。

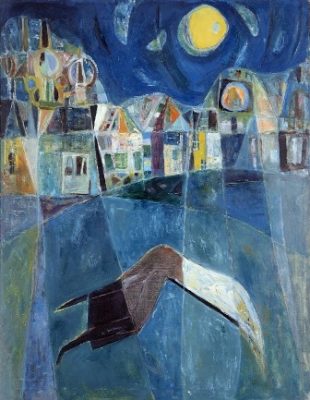

「月の光」 115,0×90,9㎝ 1950年

「月の光」 115,0×90,9㎝ 1950年

©上越市立小林古径記念美術館

「粉雪が舞う」 146,5×98,6㎝(縦×横) 1985年

「粉雪が舞う」 146,5×98,6㎝(縦×横) 1985年

©上越市立小林古径記念美術館

「人間の風景」 162,1×130,3㎝ 1988年

「人間の風景」 162,1×130,3㎝ 1988年

©上越市立小林古径記念美術館

倉石隆(1916年ー1998年 上越市本町生まれ)は1943年に自由美術協会に入会、1964年に主体美術協会の設立に参加し生涯その会員でした。

この度の油彩3点は自由美術協会時代の「月の光」および主体美術時代の「粉雪が舞う」、そして1987年に脳梗塞で倒れた後左手で描いた「人間の風景」で、主要な時代を代表する作風がご覧になれます。

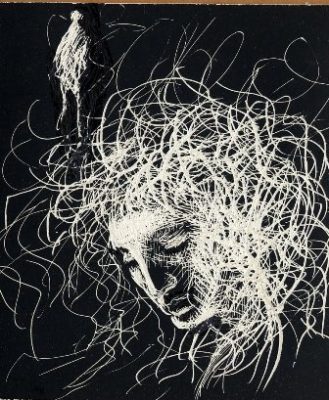

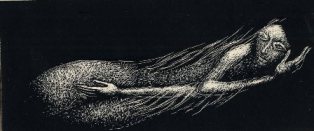

次は樹下美術館の収蔵品から、かって新潟日報新聞に連載された文芸欄「コント」に添えられた倉石隆の挿絵原画です。展示予定の6点から一部を掲載しました。今後9月10日まで3回に分けて、各6,7点ずつの展示を予定しています。

いずれもスクラッチボードに刻まれ、長辺が最大で10㎝の小さな作品です。

込められたこまやかな感情や表情、あるいはファンタジーをお楽しみ下さい。

今年の陶芸展示は「陶齋の辰砂(しんしゃ)」。

今年の陶芸「陶齋の辰砂」のご紹介です。

辰砂は銅を主原料にした釉薬(うわぐすり)で赤色系の発色をします。但し焼く温度や窯の酸素の管理で容易に黒色や緑色に変化し、あるいは飛んで行ってしまうなど、大変難しい技法といわれています。

一般的に濃厚な色として用いられていますが、陶齋の辰砂はやや淡く、時には濃淡があり、穏やかな表情をしています。

辰砂に限った展示は今回が初めてで、作品数が足りるようになりましたので、今年は常設展示として取り上げました。

以下その一部をご紹介致します。

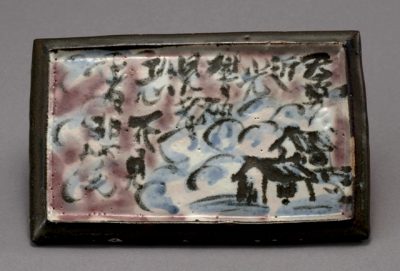

辰砂陶板額(しんしゃとうばんがく)。亡き父が残しました。

辰砂陶板額(しんしゃとうばんがく)。亡き父が残しました。

雲が湧く空に詩文が書かれていますが、いまだに読めません。

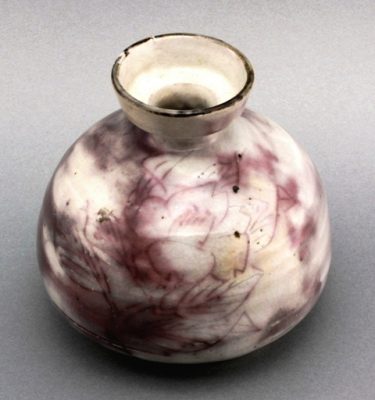

辰砂彫椿文花瓶(しんしゃほりぼたんもんつぼ)。

辰砂彫椿文花瓶(しんしゃほりぼたんもんつぼ)。

妹の形見です。

辰砂窓絵椿文壺(しんしゃまどえつばきもんつぼ)。

辰砂窓絵椿文壺(しんしゃまどえつばきもんつぼ)。

美術館に来て三年目ほど。思い切った窓にゆったりと雪椿です。

地模様にも力がこもった大らかな作品です。

明るく上がった辰砂の水指。左が牡丹文で、右は山帰来(さんきらい:さるとりいばら)文です。

明るく上がった辰砂の水指。左が牡丹文で、右は山帰来(さんきらい:さるとりいばら)文です。

明るくおっとりした形が親しめます。

食器などを含め20点の合計30ピースの展示を予定しています、どうかお楽しみください。

陶齋(齋藤三郎)は髙田開窯の当初、辰砂は難しいと漏らしていたといいます。そのため当時のお弟子だった志賀茂重氏を京都の河合寛次郎の許へ派遣し、研究の緒に就きました。志賀氏の旅費、滞在費は棟方志功の支援を頼んだと聞きました。

辺りに早春の兆し。

気温は10度を維持し晴れ間の午後、柿崎海岸へ行った。帰路は大潟水と森公園の一角を歩いた。マフラーは車中に置いた。

大潟水と森公園。

枯れ葦のグラデーションが優しい。水上回廊の修理で入れない場所があった。

ミズバショウが膨らんできているので、花の見頃には通れるようになるのではないだろうか。

この後も数日晴れるらしい。これで済めばこんなに楽な冬はない。樹下美術館も開館に向けて慌ただしくなってきた。お知らせなどはもう少々お待ち下さい。

今春は本を沢山購入し、半分ほど入れ替えをする予定です。

春待つ樹下美術館

当地の本日は概ね晴れて少し気温も上がった。

向こう一週間のお天気は4勝2負1分けのイメージで、今どき有り難い予報になっている。

すでに2月は下旬、樹下美術館は開館まで22日と迫り、やはり早い。

あれもこれもと今年の予定を考えたものの、どれだけ実現できるか。とにかく開館までの残りを一生懸命頑張り、気分も新た今年の開館を迎えたい。

以下は本日の樹下美術館です。

雪は大方消え、所どころ気の早いクリスマスローズーが開花していました。

今夕ある集まりがあり、良い時間を過ごしてきた。

晴天の日、ちょぴり芝生の草を取る インフルエンザと呼吸など。

例年家の前の除雪が一仕事なのだが、今冬はまずその用が殆ど無い。車の出入りもすれ違いも普通通りで、仕事上大変に助かっている。

以下は本日午後の美術館の様子です。

芝生のところどころに草が生えていて、少しだけ取った。今春は手押しの肥料撒き機を購入して上手に沢山肥料をくべたい。

今日は特に上天気だった。小雪は良いのだがインフルエンザが流行っている。23人の事業所で9人が休んでいると仰る人がいた。朝お子さんを連れて来られたお母さんが夕方発熱して来られる。

マスクを付け、手洗いうがいをしても、急所の鼻(鼻腔)は弱点として残る。鼻を漱ぐ方法はあるが、それによって更に奥へとウイルスを拡散させてしまう懸念もある。

かように予防は難しい。私の場合手洗いうがいのほか、強いて言えばそれらしい方との場面で、出来るだけ深い(強い)呼吸を避けるようにしている(ウイルスを深く沢山吸い込まないように)。

つまり、ゆっくり息を吐きながら、または浅く吸いながら話を聴くという具合。マスクをしていて多少の息苦しさを否めず、つい深い呼吸をしがちだが、肝心の場面では用心している。

正直、上記の方法による効果のほどはよく分かりません。

ただ軽微なウイルスの吸い込みに対して、受けているワクチンに一定の期待をしている次第です。

この時期活発にふざけあったり、大声で笑いあうのはよくないかもしれません(残念ですが)。

特に多人数が仕事する密室的な部屋、あるいは列車、教室、冠婚葬祭、人混み、さらに激しい呼吸が必要な部活などは容易に感染を拡大させるような気がします。

たとえマスクをしていても、、、、。

※教室、冠婚を追加しました。

上越市立歴史博物館・宮崎館長 髙田公園の庚申塔(庚申塔その16)遊心堂 なかに寿司 寒行 髙田暮景 大坂なおみ選手。

昨夜から降雪があった上越地方、日中ひと止みしたが寒かった本日土曜日。

午後から再び上越市立歴史博物館を訪ねた。お忙しい宮崎俊英館長にお目に掛かり、大切な話が出来た。

来る3月15日から樹下美術館は今年度の開館を迎える。齋藤三郎と倉石隆を常設展示する当館は毎年二人の作品からテーマを決めて展示を続けてきた。同一作家のテーマを考え、見せ方を工夫するのは気を遣うが、楽しい作業でもある。

これを何とか維持出来たのは、お二人の作品が比較的豊かなバリエーションを有していたことがある。また展示スペースが小さいため、数多くの作品を準備せずに済むという事も大きかった。

今年の展示についても新鮮を意識し工夫をこらし、皆様に楽しんで頂くよう準備をしている所です。

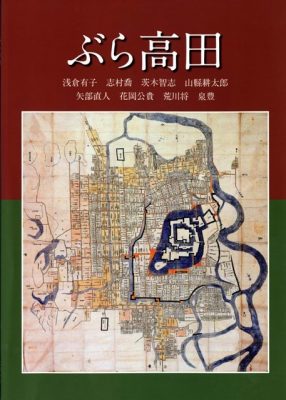

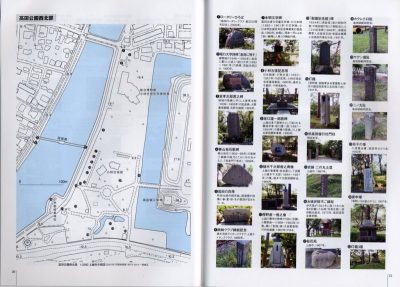

本日宮崎館長にお会いして是非お尋ねしたかったことがもう一つあった。髙田公園の庚申塔の所在である。すると、ありますよと即座のお返事。「ぶら髙田」を持ち出され、すぐに場所が確認できた。

「ぶら髙田」 著者朝倉有子(代表) (有)北越出版 平成26年3月31日発行。

「ぶら髙田」 著者朝倉有子(代表) (有)北越出版 平成26年3月31日発行。

帰路、本町の春陽館に行き、最後の一冊と仰る本を求めた。

書物の一部。

書物の一部。

髙田公園内の55基の碑・モニュメントの場所が写真とともに地図に明示されている。

使う人本位の真に親切な一冊。

一大懸案であり、あきらめかけていた髙田公園の庚申塔は身近にあった。髙田に庚申塔があることもそれが公園にある事も貴重である。

有り難い、さっそく向かった。

30㎝近い新雪の公園で左上方の庚申塔を目指す。

30㎝近い新雪の公園で左上方の庚申塔を目指す。

私は短い街中ブーツ、妻は長靴。

高田生まれの妻は、雪と言うと基本張り切って動き、本日先導した。

合掌し、弓矢に剣と鉈?を持つ青面金剛。

合掌し、弓矢に剣と鉈?を持つ青面金剛。

上部に日月文、見にくいが下部に三猿が約束通り刻まれていた。

塔ではなく塚と表されている。

塚の基壇部分の側部に寄進者の記銘。「 いろは高山千三」と刻まれている。

塚の基壇部分の側部に寄進者の記銘。「 いろは高山千三」と刻まれている。

いろは肉店のご先祖であろう。

他所のものをここへ寄進されたのか、あるいは実際に庚申待ちをされた供養なのか。

ちなみに手許の「越後の庚申信仰」に以下の掲載写真がある。

昭和41年発行の本。髙田城址公園と記され、現在と同じ場所なのか。

昭和41年発行の本。髙田城址公園と記され、現在と同じ場所なのか。

日は春陽を思わせる。50数年経って実物に出逢えるとは。

今日まで大切にされていて感激した。

その後本町4丁目は「アートサロン 遊心堂」へ行った。

新旧の茶道具が見栄え良く並んでいる。上品な変化を付けた棚(茶道のお点前で用いる棚)が見つかり、値段も手頃だったので購入した。

店主と齋藤三郎の話をした。熱心な主から沢山質問を受け、スリルがあり非常に楽しかった。

その折、昭和二十一年作という齋藤三郎作品の写真を見せて頂いた。樹下美術館で最も古いものは二十二年の染め付け菓子鉢だ。それを更に1年のぼった箱書きは線が細く当時の三郎の筆そのものである。時期は近藤悠三への師事を終え、富本憲吉門下となって二年目に相当している。

楚々とした染め付け香合で、春蘭を描き、鉄絵の具でふち取られていた。

23才、まだ入門中だった時代であろう。しかし署名が許される作品を制作していたとは。それを認めた師の大きな懐と眼力に驚き、まことに良い勉強をさせてもらった。

主はまた一昨年、当館が発行した「樹下美術館の齋藤三郎」を念入りに読んで下さっていて、緊張を禁じ得なかったが嬉しくもあった。

遊心堂で長居をするとすっかり暮れていた。帰路たまたま「なかに寿司」の暖簾が目に入った。

賑やかな店に運良く二人分の席があった。

お寿司屋さんにいると太鼓の音。寒行をする方たちだった。とても懐かしい。

お寿司屋さんにいると太鼓の音。寒行をする方たちだった。とても懐かしい。

帰宅すると大坂なおみさんが全豪オープン決勝の最終セット。それを見事に取った。

彼女の言動は率直で新鮮、とても好感が持てる。一般に欧米の授賞式における挨拶は、まず敗れた相手やライバルへのリスペクトを十分に表す。この日、大阪選手は長年の夢、などとは一切言わず、クビトバ選手への賛辞とサポートチームとファンへの謝辞に終始した。王者に相応しく真に洗練された態度だった。

ほのぼのとしたユーモアもあり、ずっと愛される選手であることを心から期待したい。

妻のことども。

昨夜半のいっ時かなり降っていた雪だったが、朝には止んでいた。幸い積雪はわずかで、地面が見えているところもかなりある。

今冬、予報では降る降ると言われながら海岸部は小雪のまま推移しいてとても助かっている。

そんな日頃、本日は妻の事どもを二つ。一つはお花、もう一つは昼食をあげてみました。

本日の昼食、熱いあんかけ五目麺。妻は何でも作り、本日も麺少なく具は沢山で、いつも感謝している次第です。

本日の昼食、熱いあんかけ五目麺。妻は何でも作り、本日も麺少なく具は沢山で、いつも感謝している次第です。

いつしか1月は下旬、現在3月15日の開館に向け購入した図書の資料を作っているところです。ジャコメッティやルオーの画集、ほか魅力的な川瀬巴水の版画を取り上げた別冊太陽などはお勧めです。小鳥や庭の写真集などを含めて10数冊を新たに準備しています。どうかご期待ください。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月