鳥インフルエンザの感染経路。

この度の新潟県における鳥インフルエンザで上

越市と関川村で合計54万羽の鶏が処分された。

具体的な方法は分からないが、炭酸ガスを用

いて死亡させるようだ。

不慣れであっただろう処分に当たった職員は“申

しわけ無いが収束のため涙を飲んで行った”と述

べている。

濃厚なウイルス環境下の不眠不休の作業は、恐

れと疲労の極みだったにちがいない。

ところで一旦始まると直ちに何十何百羽と死亡す

る鳥インフルエンザだが、ウイルスがどのように鶏

舎に侵入したのか不思議である。

ウイルスを保有しながら発症せずに飛来する水

鳥は稀ではないと考えられるが、それらが直接

鶏舎に接触するとは考えにくく、何らかの動物が

媒介している可能性を否定出来ない。

小鳥、カラス、猫、ネズミ、タヌキやイノシシ、昆虫、

人etc。

ところで本日のニュースはいずれの鶏小屋にもス

ズメなどが出入り出来る網のほつれや隙間があっ

たと報じていた。

外部からの小動物は案外容易に鶏舎に出入りで

きたらしい。

それを聞いて今年の4月末に見た、近郷のある鴨

小屋の光景が蘇った。

何十羽のスズメが鴨小屋の網にある隙間から

出入りしていた。

中の餌を求めての事だと思われるが、スズメは

こんな所でも餌をあさっていたのか、と感心して

見た。

そしてこの度の当地養鶏場における鳥インフルエ

ンザ発症。

スズメが?まさかとは思うが、2004年国内で多

発した鳥インフルエンザの際、研究のため多くの

鳥を用いてウイルスを実験的に感染させ、感受性

をみている。

さまざまな鳥のなかでスズメは多く死亡し、鳥イ

ンフルエンザウイルスへの感受性が高い鳥類と

推測されていた。

たまたま今年2月、上掲のように道路の水

溜まりに群がるスズメを見た。

厳しい冬を越せず多くの仲間が亡くなって

いる時期に、この群は強い、あるいは幸運な

個体の集まりだと思い、寒中の水浴びや吸

水に見とれた。

ところで水1000リットルに濃厚感染してい

る鴨類の糞を溶かすと、1ミリリットル中に数

百個のウイルス濃度になるという。

上記の写真の水溜まりにそのような糞があ

れば雀たちに感染が成立する可能性が出て

くる。

ところで感染に弱いスズメのこと、果たしてこ

のたびの出来事で、例年以上に多くの死亡

が確認され、しかもウイルスが分離されてい

るのだろうか、是非知りたいところだ。

一方、以前の鳥インフルエンザの大発生で

ウイルスが分離されたハシブトカラスが多数

死亡していたという知見もある。

カラスもまた養鶏場によく集まることで知られ

ている。

スズメやカラスのほかにもウイルスの媒介

が可能な動物は多く存在しそうである。

私の拙い知識ではもうこの先へ進めない。

冬は留鳥以外に沢山の小鳥が訪れる。

スズメの写真を掲げたが考え方の一例とし

て挙げさせていただいた。

私の大好きな雀に言われ無きことがらが課

せられないことを祈っている。

このたび鶏舎への鳥類や動物の侵入が可能

なことが分かったが、おそらく以前から指摘さ

れていたことだろう。

防疫は重要である。

これで終わりとせず感染経路の詳細な解明

が待たれる。

そして鶏と野鳥と私たちの健康のためにも、

飼育環境が改善されることを願わずにはいられ

ない。

素人の域を超えるお蕎麦 五智三重の塔に彫られた中国二十四孝。

ご近所の蕎麦打ちが上手な方から毎年逸品を頂戴

する。

注文が入るほどの腕前で、私たちも毎年申し込む。

今年はいつもよりやや太めにしたというが、さすがだ

った。

さて昨日土曜日午後、五智国分寺三重の塔を

再訪した。

前週に出かけたものの時間切れ日没になったた

め、今回塔に施された干支の彫刻の残りと第2

層にある中国二十四孝の彫刻を撮った。

二十四孝は儒教で説かれる二十四の孝行物語

であるが、塔には一方3作、合計12の彫刻が施

されている。

いずれの作品も涙ぐましいほど努力をして行わ

れる親孝行の説話の場面が彫られている。

遠目にははっきりしないが、撮ってみると高田の

名工石倉正義の彫刻は表情豊かで、木目を美し

く活かした繊細な彫りは秀逸。

以下に24話の中から幾つかを掲載してみた。

↑母に死なれた黄香(おうこう)は夏になると父の

枕を冷やし扇であおぎ、冬は布団に入って温めて

やる。

↑山中空腹の虎に出会った揚香(ようこう)は、自ら

の身を差し出して親を助けようとし、心打たれた虎は

引き返す。

↑貧しい郭巨(きょかく)に子が出来ると祖母は自分

の食事あたえてまで可愛がった。

これでは祖母は死んでしまう、子はまた作ればいい、

と言って泣く妻を説得すると、子を埋めてしまおうと穴

を掘る。

すると金の釜が出てきて夫婦は子を抱いて家に帰る。

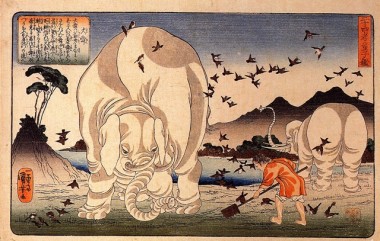

↑舜の一家はひねくれ者や頑固者や怠け者ばかり

だったが、一生懸命働いて親孝行をした。

ある日田を耕しに行くと象が現れて手伝い、鳥が田の

草を取って助けてくれた。

これを聴いた天使は自らの位を舜に譲る。

↑江戸時代末期の版画家・歌川国芳の「二十四孝童子鑑」

から舜の親孝行(ウィキペティアより)。

さて私は知らなかった二十四孝にはほかに、魚が

食べたいという母のため氷った川に裸で身を伏せ、

氷を解かして魚を捕る話、蚊に悩まされる親を救う

ため、裸の体に酒をかけて蚊を集め、自ら血を吸

わせ親を守るなど、現実離れした孝行話が集めら

れている。

説話は中国はおろか儒学が盛んだった江戸期の

日本においても絵図とともに教材的に教えられた

ようだ。

国分寺三重の塔建立の江戸末期ではまだ一般に

馴染みの寓話だったと考えられるが、明治に入る

や文明開化と学問の人福澤諭吉は、例を挙げて道

理に合わないばかげた話と批判している。

二十四孝は極端だが、育て育てられた者同士の情

の通いは、支障を越えようとする根源を有している

こともまた事実であろう。

“良いお年を”の季節 素晴らしかったオーケストラアンサンブル金沢の上越公演。

12月の足が進む。

本日、在宅の回診で「先生も良いお年を」と言われた。

暖かな気持ちを感じながら、あと少し、今年も大禍なく

過ぎて、とかえって気持ちが引き締まる。

仕事が終わって慌てて上越文化会館へ向かった。

18:30からオーケストラアンサンブル金沢の公演がある。

1988年創設当時、日本初のプロによる室内オーケストラ

としていっそう金沢市と石川県の名を全国に知らしめた。

創設間もない頃一度聴いたことがあったが、当時より

団員数、音ともにスケールアップされたように写った。

1.歌劇「どろぼうかささぎ」序曲/ロッシーニ。

勇壮なマーチ風の序曲は左右の小太鼓の連打が本

日の開演をも高らかに告げる。

2.ピアノ協奏曲第26番ニ長調「戴冠式」/モーツア

ルト。

今日人気実力ともに日本を代表するピアニスト・菊池

洋子さんを迎えてのコンチェルト。

繋いでは離れ、離れては出会う両手、スケールを追っ

て鍵盤を走る指が流麗に音を紡ぎ、フィナーレまで耳

を捉えて放さない。

2’アンコール ワルツ/ブラームス

赤いドレスをまとったすらりとして美しい菊池さんは本

当に優雅で滑らか、ステージにふわりとワルツを浮遊

させる見事な演奏だった。

3.歌劇「ウイリアム・テル」序曲/ロッシーニ

チェロのソロから6人のチェロパートへ、低音部が朝を

告げて始まる序曲は、嵐、牧歌を経て勇壮なギャロッ

プへと高らかに入って行く。

各部は映画、ドラマ、アニメ、コマーシャルなどを通し

てさまざまに耳にしていたが叙事詩的序曲を全て聴く

のは初めてであり、とても幸運だった。

4.交響曲第36番ハ長調「リンツ」K425/モーツアルト

結婚の報告で故郷ザルツブルグに滞在の帰路、リンツ

の伯爵家の歓待に応え、わずか5,6日で仕上げたとい

う交響曲。

金の波銀の波、金の渦銀の渦、寄せては返す音の芳

醇さに圧倒される。

ビロードの音と称されるオーケストラアンサンブル金沢。

年の終わりにふさわしい豊かな音楽で心満たされた。

40人もの演奏家が来越して披露した素晴らしい演奏、

もう少しお客様が入っていればと、いささかの残念を禁

じ得ない。

切符を世話して下さったKご夫妻、本当に有り難うござ

いました。

今冬の雪とカマキリの巣の高さ 初冬の瑞天寺道。

その年の雪(積雪)を占うのにカマキリの巣の高

さで云々することが行われる。

ある年、随分低い巣を見たのに大雪になったこと

があり、あまり当てにならないと感じたことがあっ

た。

さて本日近隣の雑木林の道を歩いた。

勝手に「瑞天寺道」と呼んでいる道。

歩き出すとすぐセイタカアワダチソウの枯れ草の

茎にカマキリの巣を見つけた。

地面から30㎝少々と低く、当たれば小雪である。

だがすぐそばのアケビのツルにも巣があり、自分の目の

高さよりずっと高く、2メートル近くあった。

↑こちらが当たれば大雪。

しかしこれぼど高低ばらばらでは占いにならない。

斯くこのような事はあくまで降るまでの一興なのであろう。

さて淋しい初冬の道に草木の実が現れて心慰められる。

耳にしていないが、長期予報はどうなっているのだろう。

昨年は極めて小雪だっただけに、今年は少々心配。

当地でも鳥インフルエンザ。

インフルエンザのワクチン接種が垰にさしかかってい

る昨今、新潟県は当地上越市柿崎区の養鶏農場で

鳥インフルエンザが発生した。

二日間で100羽がかたまるように死亡したという。

遺伝子増幅検査(PCR法)によるウイルス同定結果は

本日22時ころに判明するようだが、高病原性型である

こととが予想される。

新潟県では初めて、また日本では佐賀県の発生以来

約2年ぶりだというが、是非とも拡大を食い止めてほし

い。

28日青森県のアヒル農場で1万5600羽、翌日関川村

養鶏場31万羽、本日上越市大潟区養鶏場24万羽など

流行スピードと思ってもみない大規模な施設規模、そし

て具体的な殺処分量などみな驚かされる。

飛び飛びに発生しているのは、病原もとの渡り鳥の飛来

順や辿ったコースに従って次々と発生しているのだろう。

関川では県担当部門が総出で関わっているほか自衛隊

の出動も受けているが作業は慎重かつ膨大、予定の12

月2日の終了がやや危ぶまれている。

加えて本日の上越市の発生である。

寒い現場における連日の対応で担当者の疲労が心配

される。

多くの応援を得て一日でも早く収束されるよう望みたい。

それにしても何万、何十万羽という稠密な養鶏場は一旦

感染が起こればそれ自体ウイルスにとって絶好のイン

キュベーター(増殖場所)となり、ウイルスの増大だけで

なく危険な型への変異にも道を開く。

一方で人工的な飼育環境は動物の免疫力を低めている

事が想像され、感染への抵抗力を弱める事が懸念される。

今後拡大が最小限に食い止められ、また飼育環境の改

善に期待したい。

新潟県の知事は就任早々に大きな出来事に出会う。

前知事は中越地震、この度は連続した鳥インフルエンザ、

医師でもある米山新知事は緊張していることであろう。

分析、鳥→人感染回避、拡大阻止など課題は重い。

健康に留意し、疲労する現場を適切にリードされることを

祈りたい。

ロイヤルドルトンのカップ 前日の五智訪問。

寒いとはいえ本日高田で最低気温7度代、最高13度代、

終日雨ふりだったがこごえる程では無かった。

そんな日にご来館頂いた皆様誠に有り難うございました。

閉館近くお客様がお一人の時間カフェで紅茶を飲んだ。

ロイヤルドルトンのタンゴのカップは今では懐かしい。

10数年前、まだ開館前の頃、ポットも付いたセットで求

め、艶やかな乳白色の地にシャープな1930年代のア

ールデコ調のデザインが新鮮で気に入っていた。

現在カフェでご利用頂いています。

↑おせんべいをかじりながら太宰治の文庫本の一節を読んだ。

短い「ヴィヨンの妻」は10回目だが、酒飲みでいい加減な詩

人の妻として営まれるどん底生活が人情話風に語られる。

年末の一話はもの悲しくも着陸は絶妙で、読了すると不思議

と再読したくなる。

このカップの頃の太宰は波に乗れず強く苦悩している。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて前日土曜日午後、直江津は五智国分寺と本願寺国府

別院を訪れた。

本当は、落ち葉を踏んで歩く五智の山道は気持ちが良い、

と聞いて訪れたものの、遅かったせいで二つのお寺を見て

いるうちに日が暮れてしまった。

塔は消失後10年の歳月を掛けて、慶応元年、

1865年に再建され、軒下には浮き彫りの十二支

の木彫がある。

作者は高田の名工、石倉正義という人らしい。

写真を拡大してみると大変繊細で滑らかな作風。

十二支いずれも木目を美しく活かしてあり、添えられて

いる季節の草花なども深く見事に彫り出されている。

またその上層には中国24孝の説話から12孝が彫刻

されているようである。

薄暗くなった時刻のコンパクトカメラだったので、上手く

写らないものが多く、年内にもう一度訪ねて来年の酉

(とり)なども見つけてしっかり撮ってみたい。

その後薄明かりの残る中、近くの本願寺国府別院へ足を

運んだ。

重厚かつみやびな寺院の雰囲気は京都にいるような錯覚

へといざなわれる。

本堂の東に続くお堂の唐門。

ここは京都本願寺からこられた要人が出入りする玄関、

とお聞きした。

五智は古代、中世、近世の歴史の重みを如実に伝え、直

江津の人が地元を愛し自慢するのがよく分かる。

一帯がもっと整備される事が望まれるが、上越市は常に課

題山積でいくらお金があっても足りない。

年内の晴れた日に、かって「野菊にも配流のあとと偲ばるる」

と高浜虚子が詠んだ光源寺も入れてもう一度五智を訪ねたい。

暮れても人が行き交う通りを歩きながら、一帯のどこかにいさ

さかの風情を有する甘味処でもあればいいのに、と思った。

美味しかった異空間のラ・ペントラッチャ。

昨日の薄暮、木に肥料を遣った帰路西方の雲が切れて

まばゆいばかりの夕焼けが見られた。

寒空を一瞬焦がした夕焼け、短時間だったが気象が見せ

たドラマティックな光景に息を飲んだ。

夕食は前々からの約束で知人ご夫婦とラ・ペントラッチャへ。

同レストランは今年場所を移して開業、コロッセウムを思わせ

る壮大な作りで、80坪の床に54席というスケール。

スケールは大きいが料理とサービスは繊細で温暖、年を考え

て軽めのコースを選んだ。

フレッシュな山海食材を活かした前菜。

ワインはキャンティ クラシコでした。

1960年代、六本木キャンティへ行って以来、何とかの

一つ覚えの銘柄です。

美味しさのあまりふんわり焼き上がった美しいプロシュート

添えのピッツァは写真を忘れました。

自家製ソーセージのソテー。

私はごく幼少に満州で食べたソーセージが忘れられない

のです。

デザートにリンゴのタルト、そしてKIMBO(キンボ)のエ

スプレッソを飲んだ。

エスプレッソと言えばイタリア、そしてナポリのキンボは

名メーカー。

赤い文字のオリジナルカップはとても可愛い。

クリスマスツリーが季節を教えてくれる。

丸くかこった所に以下の仮面が。

劇場にいるような、また舞台の幕間のような気持ちが

よぎる異次元的レストランは終始美味しく暖かく、楽

しい話に花が咲きました。

木に施肥 コハクチョウ ノスリ。

本日関東地方で雪に見舞われたが、当地は山に降雪し

たものの平地は比較的穏やかに過ぎた。

列島の気象が表裏逆転する事はたまにあり、私たちには

希で有り難い日といえる。

それにしても強い寒気がどのようにここを避け、関東へと

張り出したのだろう。

本日午後は休診の日、気になっている樹木に肥料をくべた。

園芸用の土に腐葉土、鶏糞、油かすを混ぜて4杯作った。

材料の組み合わせはありものでいい加減です。

樹勢が弱そうな木の周囲を放射状に掘る。

掘ったところへ肥料土を混ぜ込み土を戻して平らにする。

本日は大小5本の木にくべた。

比較的近くの田に120羽ほどコハクチョウがいた。

灰色の若鳥たちは真っ白な成鳥より何となく可愛い。

時々細い流れで水を飲み、のんびり微笑ましい。

電柱のノスリ。

白鳥は優しい顔をしているが、猛禽のノスリは鋭い。

夕食は知人夫婦とラ・ペントラッチャでご一緒した。

場所を変えた新館はコロッセウムの如く壮大で、

笑顔の料理を美味しく頂いた。

ラ・ペントラッチャは明日記載の予定です。

寒波襲来、「来冬:らいとう」など冬だけ季節の呼称が難しい?

本日勤労感謝の休日は寒く、外出にジャンバーとマフラ

ーが必要だった。

強い寒気が南下していて明日は更に下がると報じられて

いる。

まさか初雪ではないだろうが、昨冬が大変少なかったの

で、皆さんの予想も今年は大雪か、というのが殆どであ

る。

ところで先日林へ入った時に地上3、40㎝という低さにカ

マキリの巣があったので、気休めとして覚えておこうと思う。

この花は名の通り年末から咲くものも多いが、当

庭では2~3月の雪解け時に咲くのが普通だ。

今年2月のころ、雪前から咲き出し雪を被って咲く

花を心配したのも懐かしい。

今年は蕾が見えてもそのまま構わないでおきたい。

ところで昨冬、今冬という言葉があり、辞書やネット

で去年の冬は「昨冬」、ことしのは「今冬」と出ている。

それだと昨冬は12月、それに続く今年の1,2

月は今冬と呼ぶことになり、ひと続きのシーズンを

別々に表現しなければならなくなる。

同じように今冬には過ぎた1,2月とこれから迎える

12月という2つの季節があり、1シーズンとしての内

容が連続しない。

一方春夏秋はみな年内に収まり、昨春、今春はワン

シーズンとして無理がなく表現でき、次の春「来春:

らいしゅん」を指す言葉もある。

しかるに「来冬:らいとう」はまず見聞きしないので、

ここでも冬だけ置いてきぼりにされている(但しネッ

ト検索や辞典に「来冬:らいとう」はあることはあった)。

旧歴であれば春が1,2,3月、冬は10,11,12月

とすべて年内に収まり、冬だけ変な感じにならず、

「来冬:らいとう」も普通にあったであろう。

ちなみに同じ西暦の英語圏は以下のように、

Last Winter This Winter Next Wineter で

「前の冬」、「この冬」、「次の冬」と時の流れに沿っ

ていると思われるが、時期に於ける区別の実際は

やはり悩ましいかもしれない。

何か難しいことに踏み込んでしまったようだ。

高曇りの日、紫の夕空。

高曇りの日の夕焼けは美しくなることがあるようだ。

本日そのようなお天気で、仕事場でふと見た空は

短時間ながら澄んだ紫色に染まっていた。

すぐに暮れたが、明日は寒く雨模様、所によって

降雪もあるらしい。

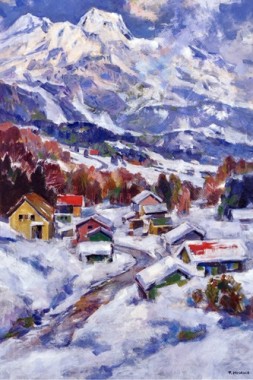

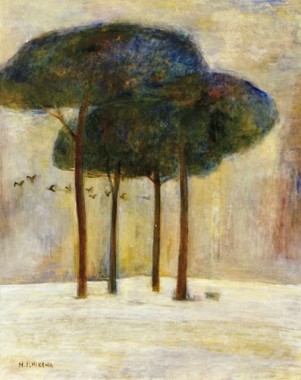

19日の上京 展覧会 食事。

昨日11月19日土曜日は午後早く上京した。

20年ほど続けている二人の級友と夫婦で食事

をするためだった。

着いてすぐ国立新美術館の「ダリ展」に行った。

それが混雑していて30分待ちの行列だった。

幸い隣で「日展洋画部門」が開催されていたので

そちらに回った。

天下に名をとどろかす日展だが、実際入場する

のは初めて。

大きな作品が何室もある広大な展示場を埋め尽く

している。

一つの壁面に5,6点掛かっているが、妻と気に

入ったものを指さしながら回った。

以下はショップで求めた出品作品のポストカード

から。

比較的親しみ易い作品が多かったが膨大な大作

に少々疲れて、カフェで一休みした。

夕刻の級友夫妻ら8人での会食は異なる味わい

の白ワイン二種で始まり、赤は野うづらのパイ包

み焼きに登場、一層料理を引き立てた。

チーズは出来るだけ匂いのきついものを5,6種

選んで、貴腐ワインで味わったが、どうしても駄目

なものが一つあった。

1年8ヶ月ぶりの酒なので体が驚かないようにゆ

っくり味わった。

セレクションはいつものようにKがソムリエとやりと

りしてリーズナブルかつ変化を楽しめるように決め

てくれる。

私の長男が以前からKに憧れていて、今回初め

て夫婦で特別参加した。

幾分緊張の面持ちだったが、終わって私たちの

ことを羨ましいと言ってくれた。

年取って胃もアルコール認容力も半減する。

それでも食べ物の事、ビートルズ来日の日の事、

志賀直哉、太宰治、シャルル・アズナブール、エ

ディット・ピアフ、互いの病、京都のことなどが語

られ、長男はインドでの失敗談を話した。

当日逸したダリ展は翌日20午前に変更する事に

した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2016年11月20日(日曜日)

昨日は国立新美術館のダリ展が混んでいたため、隣

の日展洋画部門を観たことを書かせて頂いた。

そこでダリ展の方を20日日曜日の午前、観に行った。

幸いなことに行列せずに済んだが、館内は混んでい

て4重5重の列にまぎれて観た。

同時代の一般的な観点から出発し、激動の時代

に鋭敏に反応しながら変化していく仕事の流れが

よく分かる。

その結果作品は多岐で、穏やかな風景画、人物

への超接近、精神分析的な手法、大スペクタクル、

量子力学的な視点、商業デザイン、舞台、映像、

そして時代の寵児として自身が商品にまでなる。

ベラスケス、グレコ、ゴヤ、ピカソ、ミロ、などなどス

ペインは多くの画家を輩出しているが、個性的であ

る。

中でダリの乾燥した空と大地の透明な背景はカタル

ーニャの人ならではのものなのか。

これによって主要な部分が一層迫り出る。

だが注意深くしていないと、遠く小さく、あるいはすぐ

間近にテーマが補完されたり隠されているなど、一種

だまし絵の如く意図されていることもある。

意味と視点は重要だが、込められた記号や寓意を見

つけたり考える楽しさは一種エンターテイメントとして

も独特の魅力になっている。

難解としか言いようがないものも結構あったが、それ

らもダリ的と言えばいいのかもしれず、幸福な芸術家

ではないかと思った。

入館者の多くが若い人だったのも印象的だった。

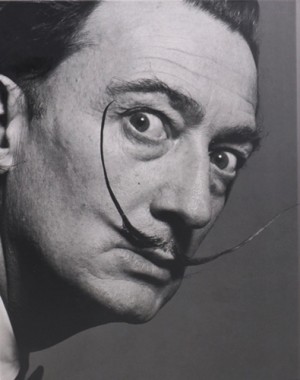

展覧会カタログ裏表紙のサルバトール・ダリ。

ぎょろりとした目とカイゼルひげ、見た目がまず

「芸術的」で、奇行やエピソードにこと欠かなかっ

た人は、実はとても繊細だったという。

見終えてカフェのテラス席で飲み物を飲んでいると

下にあるケヤキ落ち葉の道を思い思いに行き交う人

が見えて心なごんだ。

展覧会を後にして、過日樹下美術館のコンサートで素晴

らしい演奏をされたチェリストの竹花加奈子さんがセット

して下さった昼食をご一緒した。

虎ノ門にある超高層ビルは51Fの広々としたレストランだっ

た。

レストランのアプローチにあった巻いた板と鋼鉄の網

による椅子のオブジェはちゃんと座れる。

スペインで充実した音楽留学をされている竹花さん

の世界は豊かで、2時間の昼食を楽しませて頂いた。

午前はダリ、昼食は竹花さん、スペインゆかりの昼で

した。

51階はさすがに高く、自分が知っている都心部は

すっかり様変わりしたが、まだ変わるのだろうか。

現在東京で建築中の建物はすべてオリンピックまでに

終わらせなければならない、という。

北陸新幹線のお陰で上京は便利になり、行きに寄った

西口の駅駐車場はこの度も満車だった。

二日にわたり長くなりました。

不調だったという野菜 そして我が草花。

ニュースでしばしば野菜の高騰が報じられる。

東京の状況では、葉野菜を中心に、平年の数

割増しから数倍といものもあるらしい。

動物園の餌不足も深刻らしく、さらに畑では

キャベツなどの盗難被害が発生しているという

からひどい。

原因として特に北海道の夏の長雨と、秋に繰り

返して上陸した台風の影響を曳きずっているこ

とが挙げられていた。

但し10月は好天だったので、今後持ち直すら

しい。

北海道の状況がこれほど東京に強く影響する

という事に驚かされた。

わが地元もはやり不出来だったようで、過日の

野菜祭は品不足、すぐに売れるが新たに農家か

ら持ち込まれる数も少なかったと聞いた。

患者さんたちが丹精している野菜畑は大抵不調

で、「大根なんてこんなものですわ」と言って

指で小さな輪を作って見せられた。

夏の終わりに早く種蒔きをした人くらいが平年

並みで、多くは日照不足がたたったという事だっ

た。

樹下美術館の庭は何回か書かせて頂いたように

変で、春から花は早く咲いては早く散るということ

が続き、調子が出なかった。

もしかしたらエルニーニョ現象で暖かかった昨年

が良すぎたため、今年は反動の疲労が出ている

上、日照が不足したということなのだろうか。

台風も無く一見極端な気象ではなかったようだっ

たが、植物には変わった1年だったと見える。

一方、お米の作況は例年を上回り、等級も高かっ

たのは台風の影響がほとんど無かったこともあり、

不幸中の幸いだった。

今夕閉館近く、来年の事を考えて、明かりを点けて

一部に肥料を混ぜた土をくべた。

今後も続けるつもりだが、気温は8度まで下がっ

ていたものの、不思議なことにさほど寒さを感じ

なかった。

昨日は「都寿司」で送別会。

昨夕は8年間お手伝い頂いたスタッフの送別会があった。

明るい彼女にはとてもお世話になった。

皆で上越市は大潟区土底浜「都寿司」へ伺った。

風情ある料理や貴重なお酒を1年半ぶりに少しだけ

口にして、本当に美味しかった。

歌なども出て、気がつけば3時間が経ち思い出深い送別

会だった。

忘れるほど沢山お料理が出て最後は甘い焼き柿を食べた。

終えて出た外の夜気は冷え、いよいよ迫る年末を実感した。

Nさんとてもお世話になりました、またお会いしましょう。

スーパームーンが終わった。

今夜は68年ぶりと報じられた大きな月(満月)の日

だった。

昨夜は月を見るのに期待薄な予報ばかり。

本日夕刻のニュースも全国、県内版ともにかなり絶

望的だった。

↑午後4時過ぎ、上越市は鵜の浜温泉の空(スマホ)。

大きな波状の雲が連なり良い空は期待出来そうもな

い。

夕食時には雨音が聞こえ、月はもう諦めていた。

そして9時すき、パソコンに向かい、本日は月を見る

ことが出 来なかったと書き始めると、68年ぶりとい

うフレーズが浮かん だ。

生きている内に、これ以上大きな月は見られない、

と思うと残念で、念のため窓を開けてみた。

すると群雲に明かりが射していて、間もなく月が覗

いた。

大きな月だった。

ああ68年の感慨もそこそこ、見えては隠れる月に

カメラを向けた。

雲が掛かる掛からないで撮影条件が全然違う。

あれこれダイヤルをいじながら大きな月を数

枚撮ったが、雲の中のせわしない出入りに翻

弄された。

ところで部屋に入って暫く経つと、カメラをいじる

ばかりで、果たして月をちゃんと観ていたのか、

と疑念を生じた。

二度と見られない月だというのに、風情など何

ひとつ味わっていないじゃないか、という反省で

ある。

考え直し、再び出てみると月は相変わらず雲

間を出入りしている。

不思議な事に68年ぶりの感慨は薄まっていた。

あまつさえ再びカメラをいじり始める自分、、、。

月は天頂に達して首が痛い、 ああ、と思い出し

た。

大きな月なら、尾神岳の肩に昇る普段の満月も

実に立派なものだ。

さらに満月であろうと無かろうと、野づらや海岸

で不意に出会う四季折々の月の風情も格別で

はないか、とも。.

雨がぽつりと当たり、月は雲とかくれんぼを続け

ていた。

私のスーパームーンはざっとこんな風に終了し

ていった。

この月は大きさもさることながら、人を翻弄する点

においてもスーパーだった。

釣り人で賑わっていた晴天の柿崎海岸。

昨日に続いて晴天となり気温は20度近くまで上がった。

午後柿崎浜を歩いたが、大勢の釣り人。

広いと感じていた海が、わずかこれだけの人出で狭く感じ

られるから不思議だ。

人間の威力と言えば良いのか、瞬時に風景が変わる。

私が見ていた人に強い引きが来てフクラギを釣り上げた。

赤味に脂が乗り、味が濃くこの時期とても美味しい。

先日のアジ、本日のフクラギ(大潟区ではフクラゲ)といい、よう

やく魚が来始めたのか。

今夏~秋、皆さんの声は「水温が高いのかさっぱり駄目」ばかり

だった。

明夜は68年ぶりの大きとなるスーパームーンの満月。

夕ぐれ時まで晴れ間がある模様だが、上手く見えると良いが。

昨日の月はすでに目を奪われるほど見事な大きさになっていた。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月