冬の空、洋梨。

“良いお年を”、患者さん達と交わす時、これまでよ

り重みを感じるようになった。

在宅回りの帰路の米山は降水雲にけぶっている。

局地的にみぞれか雪が降っているのだろうか。

日中4,5℃の気温はいつ雪になってもよい寒さ、しかし

降らないまま冬の一ヶ月が過ぎようとしている。

↑上越市大潟区はナショナルカントリーのルレクチェ(左)。

右、山形県産ラフランス。お相撲さんのようだが、この先暖

まった部屋で食べる洋梨など果物は冬の楽しみの一つ。

樹下美術館の2016年度が終了した。

本日は今年度の最終日、名残を惜しまれるよう

に一人また一人、あるいは冬休みの宿題をなさ

る親子さんなどにも来て頂き、樹下美術館が終

了した。

今年は昨年よりわずか余計に来て頂いと聞いた。

ご来館の方々にはただただ感謝するばかり、本

当にお世話になりました。

特別な事は無いはずだったが、終わって家で近

しい人たちと、弟が育てた豚の煮込みなどで食

事をした。

○写真家であり独自の養豚を行っている弟、杉

田徹の最近の仕事が富士ゼロックス社のグラフィ

ケーション電子版に「フィレンツェ 凝視とその微

笑み」として掲載されています。

↑20年も前、長男が中国からヨーロッパまで

バックパッカーになって旅した折、土産として持

ち帰ったショットグラスで英国のシングルモルト

を皆さんはちゃんと、私は少しだけ頂いた。

↑最後にいつの間に用意されていたケーキを

食べ、誰言うともなくクリスマスの歌を歌った。

次年度は2017年3月15日(水曜日)から始ま

る。

それまでの冬休みは、きっとあっという間に過ぎ

るにちがいない。

1972年、ギルバート・オサリバンの「Alone Again」。

私たちの悲しみや孤独に代わって貴公子のよう

な英国の青年が現れ、この歌を歌って世界で愛

された。

(メロディは穏やかだが、歌詞は痛ましい)

クリスマスイブの夕 ジャボニズムの器。

時折のみぞれをまじえて雨が止まなかった本

日はクリスマスイブの日だった。

子供時代や若き日はともかく、今それは特別な

日ではなくなった。

年を取ると何故か特別ということが面倒に感じ

られ、同じであることが有り難くなる。

それどころか変えない事を維持することには、

努力も価値も存在し、成長さえ期待出来ると思

うようになった。

今夜は聖夜、多くの人が祈っているに違いない、

夜には風雨が収まりとても静かになった。

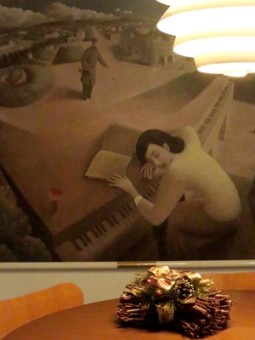

↑今夕刻のカフェの絵「午睡」(篠崎正喜氏作)。

女性が居眠りし、外で男性が飛行機のおもちゃ

を持ちガラスの毬をついて待っている。

↑食後に食べたケーキ(お世話になっている

キャラメルさんの品)。

↑使った器は1880年頃の英国はアダレイ社の

もの。

壊れそうなほど軟らかで、時代の跡も見られる。

この器の年代は先日観たゴッホやゴーギャンが

が懸命に制作した時代であり、ヨーロッパは浮世

絵などのジャポニズム文化がブームだった。

上記のカップ&ソーサーとケーキ皿のセットにも

梅の枝や巻物のようなものが描かれていて、日本

趣味が窺われる。

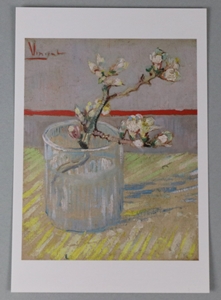

↑「ゴッホとゴーギャン展」で購入したゴッホの

「グラスに生けた花咲くアーモンドの木枝」の絵

はがき。

1888年3月、アルルに移って間もなくの作品。

アルルを「ここはまるで日本のようだ」と喜び、

自然の隅々に眼をやる日本人の生活と精神に

思いを馳せ、感嘆している。

当作品は大好きな日本を想いながら描いたも

のと考えられ、春の陽光と花に幸福感が漂う。

いよいよ今年の樹下美術館も明日一日を残す

だけになりました。

手帳の偶然。

10年以上前、恥ずかしながら当地の医師会長職を

汚していた当時、用事で多忙を極め、手帳を手放す

ことが出来なかった。

職務が終わり、持ち物を簡単にするためずっと手帳

を止めていた。

それが過日書店に寄ったところ、ふと黄色の手帳が

目に留まって購入した。

来年は10周年行事のほか2,3大切な予定があり使

ってみることにした。

そんな折の数日前のこと、妻と来年のことを話した時

に、お互いが全く同じ手帳を取り出したのでびっくりし

た。

妻は私が手帳を買ったことなど知らず、店も違ってい

るようだった。

偶々同じになったが、来る年に少しでも良いことが記

入出来ますよう願っているところです。

さらに高温で強風の日 糸魚川市の大火。

暖かかった昨日、それよりも本日は気温が上昇

し高田で21℃、午後外出の車が示した車外温

度も21℃だった。

これでも冬だろうか、と考えてしまうほど一種異

様な暖かさだった。

連日の高温のせいで庭のクリスマスローズの

蕾が膨らみ一部が咲き始めた。

↑間もなく閉館の庭で咲いているニゲル。

昨冬雪中で一株のクリスマスローズが咲き、傷

まないかと気をもみながら見守った。

今年はこの株が咲きはじめている。

花の名からして、今頃に開花するのは、本来変

わったことではないが、当庭の多くのクリスマス

ローズは毎年ほぼ2月から咲き始める。

加えて本日暖かかった上、非常に強い南寄りの

風が吹いた。

さて夕刻の美術館で庭に出ると、田んぼの向こう

に見える高速道路をサイレンを鳴らした消防車が

盛んに走って行く。

家に帰って点けたテレビで糸魚川の大火災を知

って驚いた。

↑本日の西頸城地方の山々。

この時間、峰の向こうで惨事が起きていたこと

になる。

同市は最大24,2メートル、一種台風並みに吹

き、高温とともに災いとなった。

本当にお気の毒であり、復興が早からんことを心

からお祈りしたい。

暖かな日。

12月にこんな暖かい日があろうとは、上越市高田で

16℃だったという。

3ヶ月予報ではおよそ例年並みで、特別大雪とは大

書されていないので、出来れば小雪をと祈っている。

ところでその昔夜間の急病往診が多かった時代、冬

の深夜にしばしばスリップをして恐い思いをした。

池の土手道で数十メートル滑ったり、スリップしたま

ま赤信号に突入、特に二月は怖かった。

↑本日訪ねたお宅の玄関で見た愛らしいクリスマスの飾り。

小学校低学年の姉弟の仕度はとても楽しい。

明日も本日同等の暖かさらしいが、風雨がある模様、

その後は寒波が来るらしい。

数日で変わるお天気は、秋のあるいは春先の気象の

ようだ。

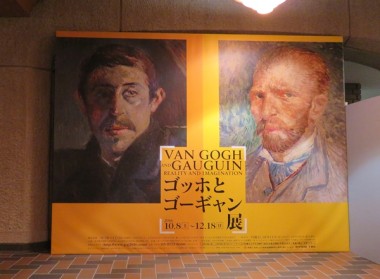

「ゴッホとゴーギャン展」から。

今年の閉館まであと5日、ゴッホとゴーギャン展を

観てから5日が経った。

去る18日に終了した同展の東京都美術館へ、15

日午後急いで行ってきた。

偉大な芸術家について書くのは、気が引けるがなに

がしかは書かなければならない。

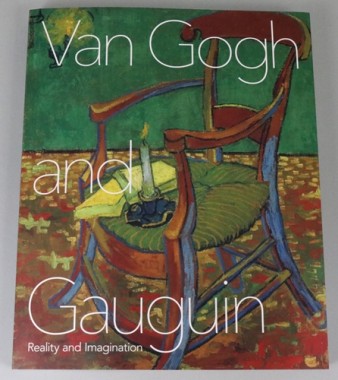

↑展覧会カタログ表紙はゴッホの「ゴーギャンの椅子」。

去って行ったゴーギャンが残した椅子を敬意と

愛おしみを込めて描いている。

強い個性の二人は1880年代に南仏アルルで共

同生活を送っている。

冒険的な試みは、3ヶ月経ずして終わるが、議論

を重ねた日々は1世紀も過ごしたように感じるとゴ

ッホが述べている。

展覧会では、決定的な別れをする二人の互いへ

の敬意が作品をもって示されていて、お土産のポ

ストカードなども買って、ほっとため息をついて美

術館を後にした。

資金難に苦しみながら描き続けてた二人の絵画

は、しかし素晴らしい魅力を放つ。

暗い館内で観た南仏のまばゆさ、迫り来る人物画、

可憐なアーモンドの花の一挿し、それらに見られた

ゴッホの心の波と情熱は忘れ難い。

ゴーギャンはゴッホより詩的であり、力強い平面と

赤が心地良く脳裏に残った。

二人は逃れがたいキャンバスの二次元の上に如

何に三次元の世界を、あるいは異次元の物語を載

せるかで悩む。

しかし自然の外気とジャポニズムあるいは同時代

の人々の手法を手がかりに苦闘しついに成功した

のではないだろうか。

わけても浮世絵版画の潔い二次元性は、平面表

現として少なからぬヒントになっていたと思われる。

特筆すべきは二人の異国への強いあこがれであり、

ゴッホの日本に対するリスペクトは尋常でなく、同

一化を願うほどであり、ゴーギャンのそれは南国の

原始性なかんずくタヒチだった。

芸術家の探求にとって新鮮さと刺激、そして憧れは

どんなに貴重だったか、ことごとく知らされる一方、

何処へでも行けて何でも触れ得る現代の画家たち

は何に動機づけられ、熱中するのだろう、と考えさ

せられた。

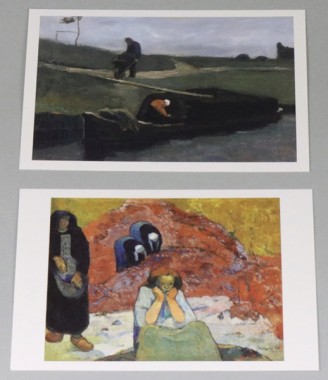

↑二人の絵はがき。

上はゴッホ「泥炭船と二人の人物」で暗いがと

ても安定感があり、下のゴーギャン「ブドウの

収穫、人間の悲惨」は不思議でかつ魅力的な

作品。

(恥ずかしながら私の唯一の海外旅行は40年

前、ゴーギャンへの憧れによって、タヒチでした)

ゴッホと言えば「わだばゴッホになる」と述べた

とされる棟方志功が浮かぶ。

時代は異なるが、棟方はゴッホが憧れて止ま

なかった日本人のしかも版画家であり、運命的

な関係を感じる。

ゴッホは心を、棟方は眼を病んでいるが、時間

の位相は異なれ、ともに芸術家として成功して

いる。

二人に共通していることの一つに手紙がある。

ゴッホは、弟テオやゴーギャン、そして周囲に常

に詳細な手紙を書いている。

それは芸術や医学においても貴重な資料であ

ろう。

棟方も熱心に手紙を書き、上京後の赤貧生活に

於いても切手とハガキだけは必ず手許にあった、

という。

手紙、日記、研究、心の平衡、書くことには何らか

意義があり、次元は低いが拙ブログもなるべく続け

たいと願っている。

展覧会を熱心に勧めて下さった方に感謝していま

す。

冬の新潟県立大潟水と森公園

あと1週間で終わる今年の樹下美術館、日曜日

の本日は暖かく晴れ間が覗いた。

※12月25日(日曜日)が最終日です。

午後やや遅く新潟県立大潟水と森公園を歩い

た。

一昨日に降った雪は消えかかり、夕暮れ間近の

公園は静かだった。

大潟水と森公園公演、西口駐車場への入り口。

ほかに北口(メイン口)と東口がある。

30年前、この辺りで子供たちと釣りをした(良く釣れました)。

湖沼、雑木林、遊歩道、芦原、鳥の声、、、。

広大な公園は常にほど良く手入れがされていて、

毎日訪れる人も少なくない。

「自然は人を慰める」、先日訪ねた展覧会でファン・

ゴッホも明言していた。

本当にそうだと思う、自然は私たちを育て癒やし、

計り知れない価値を有している。

数ある公共施設の中で、自然公園の意義はまこ

とに大きい。

冬の水田から見た降水雲。

仕事場エリアの上越市大潟区で初雪となっている。

例年よりも遅めであろう。

午後在宅巡回の頃、車の車外温度はずっと1℃を

示していたが、雪にはならなかった。

北の方角に黒い「降水雲」が西から東へ移動している。

局所で雨、あられ、雪のどれかが激しく降っていると思

われる。

黒い雲状の部分は周囲よりも気温が下がっているため、

水滴や氷滴を降らしているようだ。

昨日は寝不足のまま上京したため本日はゆっくり午睡

した。

午後の半日をゴッホとゴーギャン展の上野へ。

午後休診の木曜日、過日の上京で時間が足りず

見逃した「ゴッホとゴーギャン展」を見るため東京

都美術館へ行った。

本日遅くなったので行き帰りに撮った写真だけ揚

げさせて頂きました。

(カメラはキャノンパワーショットSX710HSでした)

↑長野駅にあった金沢医科大学の大きな紹介看板。

長野県には信州大学医学部があるが、他県の医大

の紹介に寛容なのは学問の県、長野だけの事があ

る。

より金沢に近い上越妙高駅にもあってしかるべきも

のだと思うが、宛にされていないのか残念。

↑昭和33年の上野駅開設75周年記念に設置さ

れた構内の彫刻「三相 智情意」像。

彫刻家、朝倉文夫の作品で氏の生誕が同じだった

ことなどから置かれたという。

数え切れないくらいこの像の脇を通ったはずだが、

本日初めてまじまじと観た。

強く大らかでバランスが良く、自由と希望の昭和の

気風を静かに放っていた。

先回、加齢のぼやきを書いたばかりだが、この像に

眼が行ったのは年を重ねた賜物かもしれない。

展覧会を見終わって歩いたお花見で賑わう通りのイ

ルミネーションがきれいだった。

アメ横の賑わい。アジア系の旅行者が半分はいるの

ではないだろうか、すっかり外国のようだ。それがまた

いい雰囲気になっていた。

東京駅八重洲口の100メートルはあろうかと

いう巨大なスクリーンに投影されているおとぎ

話のような映像の一部。

今月18日に終わる都美術館の展覧会は賑わ

っていて20分ほどの行列に並んだ。

ゴッホとゴーギャンは印象派→後期印象派の

大うずの時代にあって、劇的なまで命を削って

自己の絵を追求している。

特にゴッホにこそ憧れて止まなかった当時の

日本に来てもらいたかった。

そうすれば耳も切らず、ピストル自殺もせず、

どんなに幸せだったかと、無理を承知で空想

した。

後日展覧会のことを少し書いてみるつもりです。

もうすぐ初雪 上越市牧区の干し大根

最高気温が5℃前後に下がり、冷たい風がほのかに

雪の匂いを含んでる。

例年だと今頃までに初雪が見られるが、今年はまだ。

昨冬がまれに見る小雪だったので、多くの方が大雪

ではと、恐れをまじえて仰るが、この所のお天気は

予報よりやや緩めに推移している。

↑昼休みのカフェで雪囲いされた庭を見ながら織

部の茶碗で熱い抹茶を飲み、六方焼きを食べた。

銘々皿は二代陶齋尚明氏の白磁、六方焼きは上

越市に昔からある素朴で風味ある可愛いお菓子。

この日上越市牧区の縁者から届いた冬の便り、干し

大根。

大きさと言い干し加減言といいい絶妙で、今冬も美味

しいハリハリ漬けを沢山食べられる、本当に有り難う

ございました。

年末年始はどこかに隠れたい カンムリカイツブリ。

「いやですね、年は人が取るものだと思っていた

のに」

昨年の今頃であろう、患者さんから聞いたぼやき

だった。

「年は取るのでなく、たまには人にくれて減らした

い」。

こんな言葉も聞いた。

いずれも率直で、言い回しも上手く感心した。

年を取るがイヤなのは死が怖いからではない。

例え体に気を付けて元気な人でも、いつしか膝、

腰、尻、あるいは手首や指などまで、次第に痛く

なり、なぜか物事が億劫になるのが実感される

のでイヤなのである。

それはまた、かって自分があなどっていた人の

ようになって行くからでもあろう。

本日、まもなく70才になる女性がこう仰った。

「また年を取るなんてイヤだわ、どこかに隠れて

いようかしら」

なるほどであり、出来れば私も隠れてみたい。

昨日近隣の池で見たカンムリカイツブリ。

夏には黒っぽい部分などが赤茶色になるらしい。

鳥インフルエンザ以来、どこか可哀想な水鳥たち。

騒動が健全に収束し、鳥たちがちゃんと復権しま

すように。

冬の空の色、服の色。

本日二度外出したが車の車外気温表示が5℃あるいは

6℃を示していた。

古い車だが、この温度表示は案外当たっていて信用し

ている。

本日ずっと風雨に見舞われ、三日前の好天は嘘のよう

で、空は何層もの重い雲に覆われていた。

↑午後3時半ころの米山と尾神岳上空の雲。

山は全く見えなくなったり現れたりとても忙しいようだ。

灰色の空と海、まさに冬の日本海のイメージカラ

ーだ。

不思議なもので私は服装で、灰色(グレー)はそん

なに嫌いではなく、明るいグレーや暗いグレーを喜

んで着ている。

原色的な色はセーターなどでも気後れするという

か、もっと着れば良いのにどうも馴染めない。

ところで予報によれば明日は高気圧が日本を覆い、

寒いが好天に変わるらしい(但し一日だけ?)。

19,20日は最高気温が16~17℃の予報で驚いた

が,、果たしてどうなるだろう。

クリスマス菓子シュトーレン。

午後4時近くに北の空に見えた積乱雲は高く大

きく、夕陽を受けて赤味を帯び迫力があった。

この雲のせいかその後風雨強まり、例によって

雷も盛大に鳴った。

いつ雪がふってもおかしくない時期だが、週間

予報では16度という暖かな日も予想されている。

本日妻の友人から頂いたクリスマスのお菓子、

シュトーレンをお相伴した。

↑保存しながらスライスして少しずつ食べる。

11月末、甥からも頂戴したが既に食べ終わっ

てしまった。

本日のものは「HRENOHI(ハレノヒ」を営む甥

が修行した「ブルックリン」のもだった。

とにかく甘く作ってあり、甘党の自分に打って付

けだが、体のことを考えて、加減しながら頂戴す

ることにした。

さて当院でもインフルエンザが出ている。

何かと忙しい上、集まりや移動機会も多い年末、

年始、そして受験と期末のシーズンへ。

インフルエンザおよびウイルス性胃腸炎など冬

期の感染症は手強い。

うがい手洗い、歯磨きをしっかり行い、疲労と過

剰な飲食に気をつけけたい。

まもなく今年の閉館 暖かめな師走。

先日と本日の早朝ドカーンと大音響が轟きカミナリが

鳴った。

今頃のカミナリは雪下ろしのカミナリで、初雪など多く

は雪を降らす。

しかし雷は轟いたもののまだ当地の平野部に雪は無い。

↑あるご夫婦が外のデッキで食事をされた。

風もなく暖かでおよそ一時間も楽しまれたとお聞きした。

オールドノリタケとミッドウインターのザンベジのカップを

お選び頂いていた。

↑知人がお持ち下さったクリスマスのアレンジメント。

とても心温まります、有り難うございました。

↑午後お休みの木曜日、ついつい柿崎海岸を歩くことになる。

しばしばこの場所で千鳥と出会う。

日本画のような千鳥、10羽ほど小走りに動いては止まる。

これまで何度も書かせていただいたが、千鳥は母と重なる。

この中の一羽が母の化身かもしれないと考えたら楽しくなった。

間もなく今年の展示も終わる。

いつもと反対に奥から入り口方向を写しました。

一年間同じ展示で頑張りましたが、大勢の方にご覧頂き

まことに有り難うございました。

常設の作家をどのように展示するか、毎年多少悩みます

が、齋藤三郎、倉石隆両氏を少しでも知り、かつ親しんで

頂くために工夫することは張り合いでもあります。

今年の開館は12月25日(日曜日)まで、残り少なくなりま

した。

お忙しい時候ですが、ふとしたお暇にどうぞお寄り下さい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月