油断出来ない冬の道路。

拙詩)

昨日今朝と見舞われた寒波

気象の主が忘れ物とばかり寒波を取りに戻り

さあ、さあ、と言って降らせた

除雪された県道などはやはり狭い

往診でバスが来るとぐぐぐっと左に寄って

じっと通り過ぎるのを待つ

下校するこどもたちも大変だ

ちゃんとした歩道が無いので、

車を避けるのに芸当のようにしなくてはならない

その昔高校時代の冬の終わりころ

車が来て道路脇の雪の山に避けたらずずずっと滑った

ずり落ちた足を車のタイヤが踏んで通った

こんな日は今でも右足の甲が痛みを思い出す

広く除雪されるようになったが、車は増えた

すれ違いに足を踏まれる人は居ないだろうか

冬の道は油断出来ない。

厳しい大寒。

午後しばらくは陽が射していたが、2時くらいから吹雪になった。

今冬一番の寒波に見舞われている。

パチパチ、サ、サと雪が窓を叩き、

フューフューと風切り音が絶えない。

昨日のうちに三和区へ出かけていて良かった。

明日も本日なみの荒天らしいが、その後やや気温が上がるようだ。

いずれにしてもやはり大寒は厳しい。

こんな日、雪の町高田育ちの家内は突然元気を出すので助かる。

再び上越市三和区へ 喫茶去や風巻神社 雪中梅。

風雪の合間となった本日土曜日午後、

家内を誘って先日たまたま訪ねた上越市三和区へ行った。

山裾を望むと黒い樹林と明るい樹林に分かれている

黒い部分は杉で明るい部分は雑木であろう。

三和区の上杉地区は上物の杉が採れるため上杉と呼ばれたと、

聞いたことがある。

さて本日寄ったカフェ喫茶去の通りは昔訪ねた京都近郊の山に

かかる道にどこか似ている。

県道43号線を山麓に向かって突き当たり、

合流する13号線を左折、間もなく左側にある。

2013年8月にGACKT氏が突然訪問した伝説の店だ。

二度目の喫茶去で頂いた珈琲とアップルパイ。

お菓子に密かなシナモンが香り、珈琲ともども大変美味しかった。

喫茶去の後、近くの風巻神社へ。

社殿へ新雪の石段は150段ほどあり少々きつい。

杉木立から社殿を望む。

山間の境内は神さぶ清らかさが漂う。

強く柏手(かしわで)を打つと一瞬木々にこだまする。

社殿前で雪をかぶる狛犬。

頭を冷やしているせいか一段と強い邪気払いの様相。

前回の訪問から密かに桃源郷と呼んでいる山高津地区の池。

本日妙高山は見えなかった。

一帯は蔵が多い。

蔵本体と屋根の間に隙間(矢印)が設けられている。

帰路、三和区の塔ノ輪は銘酒「雪中梅」の丸山酒造。

ここからそのまま国道253号線へ。

県道新井ー柿崎線に出て右折、その先森本を左折。

頸城区で畑中のロウ梅に出会う。

雪の中非常に甘い香りを放っていて、「雪中梅」はここへ繋がっていた。

およそ三時間、近隣ながら良い場所が色々あって楽しめる。

長くなりました。

皆様のお声 ささやか美術館のカフェ&庭。

樹下美術館では館内に何冊かノートを置かせて頂き、

皆様に自由にお書き頂いています。

恒例ですが、頂いたコメントを樹下美術館のホームページに

「お声」として昨年後半の部を掲載させて頂きました。

本日午後、強風の大潟区四ツ屋浜。明日から数日は穏やかになるようです。

ノートのなかから下記のように幾つかのコメントを拾わせて頂き下ました。

●上越にお嫁に来て数年、、、。

カフェ巡りの好きな私が大満足の場所に

出会えてとてもうれしいです。

今日はここを紹介して頂いて参りました。

ありがとうございます。 また 来ますね。

● 母を連れて来たいと思っていましたが、

今日、来る事ができました。

きっと、気に入るだろうと思っていましたが、

それ以上の様子でした。うれしくなりました。

●五年前に来ました。

当時は娘がまだお腹の中、今日は4歳の娘として

家族で参りました。

家族三人で、見る窓外の景色も素晴しい。

楽しい一日になりそうです、ありがとう。

●堀口大學詩集に収められている「月夜」という詩が、

ついさっきみた「黄昏のピエロ」に重なってくる。

絵に涙は描かれていないが、

なぜか泣いているように見えてきた、、、。

●齋藤先生の作品を鑑賞して、

民藝運動の時代のことが偲ばれました。

倉石先生の作品もすてきですね。

富山県滑川市 男性

●大阪市大阪城の近くから車を走らせて参りました。

昨日二十三時発、翌十時着。お茶うまし!

大阪市

以上にコメントの一部を紹介させて頂き、

まことに有り難うございました。

小さな樹下美術館は展示もカフェも庭も食器も本も、

皆様の赴くままにご利用頂ければ嬉しいのです。

「美術館のあるカフェ」、「美術館のある庭」

「庭のあるカフェ」etc、いずれでも有り難いのです。

今年の開館3月15日までもう少しです。

あらためて本年もどうか宜しくお願い致します。

「An Affair To Remember」(映画「めぐり逢い」のテーマから)

ピアノ: エミール・パンドルフィ

強風だったが降らなかった日。

強い低気圧と寒波で風雪が予報されていた当地。

山沿いでは最高1メートルの積雪が知らされていた。

だが明けてみれば確かに強風の一日だったが、

すくなくとも沿岸一帯は殆ど降らなかった。

風が強いのにふわふわと綿状のまま移動する雲。

どうしてスジ状にならないのだろう、いつも不思議だ。

それにしても東京は雪に弱い。

減便の満員電車を待ってぎっしりの構内と、

商店街まで続く行列。

3,4時間も待った通勤者の忍耐に驚かされるが、

大変だったことだろう。

地域の盛衰。

毎日、予報より幾分穏やかに推移している冬。

沿岸の雪は10㎝前後で一昨日は晴れ間が見えた。

そんな午後、ある所の写真を撮り同じ場所の昔と較べてみた。

去る15日の大潟区潟町は旭町から米山方面。

雪のお陰で風景がはっきりしている。

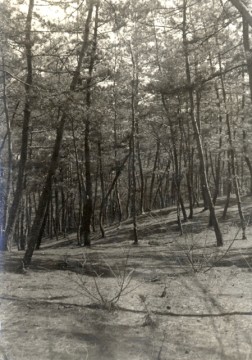

ほぼ同じ場所の1957年(昭和32年)3月28日の眺め。

60年ほど前のこの日は高校進学前の春休み中だった事になる。

道沿いに家は無く道は広大な松林を抜けて現吉川区長峰へと続く。

正面遠くの米山へ至るので「米山道」の道標が残っている。

上の写真の裏に記載された自分が記した日付。

朝日池まで行ったらしい。

私がカメラを持っていたのか、父のを使ったのか分からない。

この先の松林は当時穏やかで本当に気持ちが良かった。

同じ日に撮ったと考えられる途中の松林。

早春の陽が射し散歩日和だったに違いない。

40年前、故郷に戻ったのはこの風景が忘れられなかったのもある。

撮影した年の8月に潟町村は大潟町になり、

人口は8300人と載っている。

この後すぐ一帯に天然ガスと石油、そして温泉が出た。

一気に工場誘致が進み人口が増えていく。

昭和50年に1万86人、同60年は1万11086人とある。

隆盛は一に帝国石油(株)の地下資源開発の成功だった。

ある井戸のガス噴出はアメリカから技師を呼んで止めたほど猛烈だった。

大音響が一帯にとどろいていた。

その後資源は縮小し、近年メガソーラーに替わった。

同時に人口も昭和50年レベルまで戻った。

この間、バイパス、団地、高速道路、工場などの建設で

閑静な林は切り裂かれ有志の手による海岸の防風林と、

ほかにゴルフ場の一部に残るだけになった。

高度成長の波にぴたりと乗った地域の発展。

写真の家並みもこの間に自然に生まれた。

だがもう二度と過ぎし日の幸運は無いだろう。

昭和62年(1987年)に町制施行30周年を祝っている。

記念に大潟町民憲章が制定されていた。

「たがいに学びあい、文化の高い町にしましょう」

冒頭の一文が美しい。

憲章は今でも心に生きていると思いたい。

私たちは夢を見たのではなく良い経験をしたのだと思う。

介護に関心を持たざるを得なかった40年が過ぎて 暖かいマウス。

地域包括支援センター主催の会に参加した記事は同夜遅く記載した。

気がつけば日付が変わり本日15日版になっていた。

いつしか過ぎた町医者の40年。

単純ながら当初2才のお子さんは今42才。

15才の中学生は55才。

また、45才だった方は85才で、55才の方は95才になられる。

なにより33だった自分は73才になった。

開業当初から高齢者が多く、仕事は治すことと共に看取りも多かった。

最近は随分減ったがこれまで4,5百人の方を看取っているかもしれない。

しかし人生の最後にかかわる立場にいながら何を得たかは難しい。

ただある時期から「終わり良ければ全て良し」を思うようになった。

薬の代わりに昔の事を尋ね、今の季節や今日の天気を伝え、

時には触るだけが仕事の事もあった。

そんな中で、介護保険は過去の辛酸の克服に一定の成果を上げた。

だが今日長いベッド生活の深刻な側面を生んでいる。

これはすべての人の課題であろう。

如何に介護するか、それ以上に「如何に長く健康でいるか」が

古くも新たな問題だ。

最近では、備えはこども時代から始まっていると言われる。

望むなら「少しでも早いほうがいい」が正解であろう。

成果は「終わり良ければ全て良し」へと繋がると考えられる。

反省を含めて言わせて頂ければ、

およそ体作りの概念は人生の半ばから一新させる必要があるようだ。

話変わって本日暖かいマウスが届いた。

近頃マウスを扱っていると手が冷たく感じるようになった。

もしやと思い暖かいマウスを検索したら幾つかのタイプが本当にあった。

「USBであったかいマウス」(1980円)。

普通より大きく、クリック操作は少々固いが、暖かくてほっとする。

温度は二段階切り替わり、お尻に熱源があり青い光がきれいだ。

地域ケアマネージャーとの会。

作14日夕刻、上越市は頸北、名立地域のケアマネージャー

(CM)との会に参加した。

正式には在宅における医療連携を深めるための

地域CM研修会ということだった。

CMのほか薬剤師、歯科医師、医師、

地域包括支援センターから合計50名ほどの参加だった。

上越市から新鮮な情報の伝達と、

グループワークのあと懇親会へ移行した。

そもそも制度は目的に対する実効こそ全てである。

だが時には系統上の役や立場を名目か名誉職で捉え、

課題は消化会議レベルでお茶を濁す部分が少しく存在する。

多くが一生懸命携わり苦労している中で、

名ばかりで良しとするのは実に勿体ないことだ。

介護保険利用者さんに対する「多職・多機関の連携」。

これは一貫した制度の急所でありCMが負っている。

実際、CMの出現で複雑な現場の風通しがどれほど良くなった事か。

わずか15年の間に、画期的な大制度が回ったのである。

だがCMの苦労は尽きない。

介護の課題は十人十色で複雑きわまりなく、案件も日々新ただ。

その中で医療面の課題は事情をさらに複雑にする。

「医療は敷居が高い」

「忙しそう、叱られそう」は今も変わらぬCMの実感である。

急所でありながら双方の溝は埋まっていない。

こうなれば講演会も勉強会もない。

現場同士が顔を合わせ距離を縮めるのが最良である。

一方で、互いがPCで繋がり机上ネットワークを作り、キーボードを打てば

物事は美しく回るという観念が古来からある。

対病院の緊急用件に向けるなら話はわかる。

だが福祉・介護における旧市+13区に及ぶ広大な上越市の現実は

濃く地域性を帯びる。

ハードから地勢、経験則から人情まで異なり、

家族の価値観や利害も絡み、事情は刻々流動する。

ネットワークは関係者の新鮮な入力とモニタリングは欠かせない。

誰かが手を止めれば火急な案件も止まってしまう。

多因子が流動する事案ではタイムリーな調整が求められる。

当事者の一本の電話か3分の面談が遙かに突破力があろう。

本日の会合は15地域の中わずか関係4地域の集まりだった。

地域包括支援センター主催の、

いわば自発的かつ急所に関するインフォーマルな会である。

誕生して15年、いまやCMのマインドも知識も実ってきている。

長い課題「医療連携」の改善はいっそう現場に寄与することだろう。

数年前に同じ会合があったが、

皆でひとしく張り合いを確認しあった。

今後さらなる医療の参加が望まれる。

主催されたいつも熱心な地域包括支援センターの皆さん、

お世話になっているCMさん、本当にお疲れ様でした。

いつかもっと洗練された時代がくるかもしれない。

それまで当面機会があればまた参加させてください。

雪中で頑張る「ヘレボルス・ニゲル」というクリスマスローズ。

昨年11月末から蕾を膨らませ、

12月には開花した一株のクリスマスローズ。

ほかのほとんどが眠っている中で一人咲いている。

暖冬のせいもあろうが、そもそも原種に近い性質を持った株らしい。

原種とはニゲル(正式にはヘレボルス・ニゲル)と呼ばれていた花で、

ヨーロッパが原産、それも北海道、樺太級の緯度の生まれのようである。

開花期も12月前後で、寒さに強いわけだ。

さて昨日からの雪が15㎝ほど積もった。

かってこの花に雪や風を案じて袋を被せようとしたが、止めていた。

本日7、8個の花を雪面から顔を出して頑張っていた。

開花して一月半が経った。

傷みが出始めているが全体は自然な感じ。

あたりの雪を少し掻くと中からいくつかが顔を出した。

同じニゲルでも当庭のものは殆どが2、3月に開花し始める。

上掲のように本来の性質通り早く咲くのはこれまで経験がない。

もしかしたら昨年求めた株の最初の花かもしれない。

袋を被せたり心配したが、雪の中でも傷まずにいる。

むしろ雪の中の方が暖かくて風も当たらず、問題ないのか。

本日の樹下美術館です。

本日の樹下美術館です。

屋根の雪がカフェの所に集中して落ちるのです。

そこだけ板囲いをしています。

花ひと株でも色々心配しなければならない。

「早く明日がこないかなー」 「SL銀河」開始のCM。

また本日も「ああ早く明日がこないかなー」です。

実はこの言葉を検索しますと、JR東日本の釜石線・花

巻〜釜石間における、「SL銀河」号発車のCMに出会い

ます。

昨年春の始発に向けたものだったようです。

簡潔ですが希望への純粋な気持ちが伝わります。

最後に流れるナレーションも実にいいですね。

妻が見て涙が出そうになったと言いました。

いつとはなしに続きました「早く明日がこないかなー」

シリーズ?

もう無いかもしれませんが、一応カテゴリーを作って

入れてみました。

「青い鳥」「銀河鉄道の夜」、ジャコメッティ、「星の王子さま」 “雪がきれいなのはどこかに春をかくしているから”.

何度も書きましたが孫の一言、

「ああ、早く明日がこないかなー」は一種啓示的だった。

長年忘れていた言葉から始まった遅咲きの本巡り。

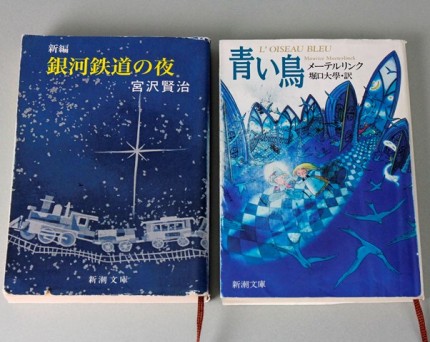

孫の言葉の午後、歯科医院で手に取った絵本が「青い

鳥」だった。

その先堀口大學訳の「青い鳥」を別に求めて読むと、

宮沢賢治「銀河鉄道の夜」の時空を感じ、本と共に双

方のDVDも観た。

両者とも自分をとりまく世界の秘密に触れるようで新

鮮だった。

ブログに書かなかったが宮沢賢治の感受性性と方向

が、いっそう特別なものに思えた。

銀河鉄道の夜:宮沢賢治著 新潮社 平成24年6月10日

第60刷

青い鳥:メーテルリンク著 堀口大學訳 新潮社 平成25年

11月10日 第57刷

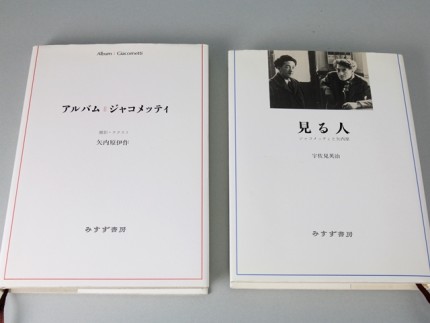

そして希代の彫刻家、画家のアルベルト・ジャコメッティの

本は、秋に頂いたみすず飴からみすず書房に振られて読

むことになった。

文中図らずもジャコメッティは「早く明日になればいい」と述

べていた。

孫のつぶやきはこんな所へも繋がっていた。

アルバム ジャコメッティ:矢内原伊作著 みすず書房

1999年9月20発行

見る人:矢内原伊作著 みすず書房 1999年9月10日発行

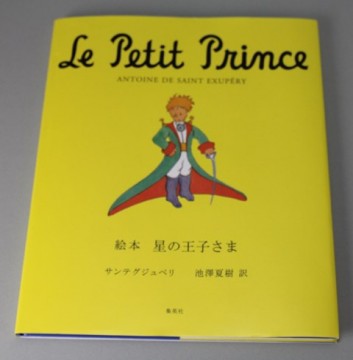

さらに昨年12月、「青い鳥」「銀河鉄道の夜」を一緒に検

索すると、「星の王子さま」に関連するヒントがあった。

求めた芥川賞作家、池澤夏樹氏の翻訳絵本はとても

親しめた。

氏は弟の本「フォルテシモな豚飼い」の書評を書いて下

さっているので、いっそう有り難みを感じた。

星の王子さま:アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ著

池澤夏樹訳 集英社2015年11月18日第13刷

さて先の大戦で枢軸国への隠喩的な警告を含む本と言

われる同書。

汚れ無き王子は地上を問いあるいは詠う。

全編詩篇と言っても過言では無い本だった。

最後にさしかかると、物語は王子の遺言ではないのかと

思われ、せつなさと重みを増す。

それを若かりし日、自分は途中で中断していた。

このたび数々の言葉が心に響いた。

「砂漠がきれいなのは、どこかに井戸をかくしているから

だよ」

そして、「家でも、星でも、砂漠でも、きれいなものはみん

な何かをかくしている」

と続く。

かくれている大切なことにしっかり気付いて、

と言うメッセージなのだろう、立派な言葉だ。

この言葉を以前にある方から聞いたことがあった。

それがこの本からだったとは、巡り会いを喜んだ。

今夜たまたま、その方たちと食事をした。

「雪がきれいなのはどこかに春をかくしているから」

帰りの車中で呟いてみた。

言葉は王子に触発され、一昨日三和区の雪を見て

よぎった。

どかどか、ぐじゃぐじゃの雪はいやだが、

降り始めの雪や快晴の雪原はきれいだ。

それらに遠い春や近い春を思うこともあろう。

我ながら上出来の呟きも元はと言えば、

孫の一言から始まっている。

出初め式のはしご乗り。

本日は終日風が吹いたが雪にはならなかった日曜日。

午後近所で木遣りの歌声が聞こえ、出初め式と思われ、

祝儀持参で出てみた。

上越市大潟区内を回り西念寺境内が最後のようだった。

寒風の中、そこで地元消防隊の梯子乗りが披露された。

大勢の人が鉤ではしごを支え、声を掛けて乗り手を励まし

皆で心ひとつにして集中しているのが分かる。

自分が子どもの頃、はしご乗りを見るのがとても好きだった。

高い所の急所に足を掛けたり、ヒザで支えたりして乗る。

あんなところでやるなんて!ひやひやしながら見た。

「オラおっかあ見えたかな!」

「ああ見えた、見えた!」

こんな声が飛び交い、場を和ませていたと思う。

あるおばあさんの家を訪ねるが、

若かりしおじいさんのはしご乗りの写真が飾ってある。

白黒写真のご主人はとてもはつらつとしている。

予期せぬ好天 選んだ辞書 上越市三和区のため池と風趣。

本日午後から重い雲が切れて陽が射しはじめた。

セントラルセンターのムサシで園芸用の土と豚糞肥料を、

近くの蔦屋書店で英和辞典を買った。

庭の一角に木が肥らず肥料不足の場所があること。

パソコンや電子辞書で出ない単語があり、

大きな辞書もあるが扱いが億劫なための買い物だった。

辞書は見やすい事、一定の語意が網羅されていることを念頭に選んだ。

結局買ったのはデイリーコンサイス英和辞典だった。

手許に古い版はあるが、随分読みやすくなっていたので再び求めた。

陽が射してきた帰路、頸城平野の山沿いに低い雲が掛かっていた。

その雲をめざし農道を三和区に向かって走った。

ところどころ薄もやが掛かる道。

寒いが道中の雪はわずか。

走ってきた道を振り返る。

道中やや西方向の里の風景。

沿岸ではこのような景色を間近に見られない。

晴れた山高津地区のため池から望む妙高連山。。

池を南北に道路が横切り、実は向う側にも池がある。

池の三方を囲むように民家が連なっている。

桃源郷かもという絶景の場所で暮らす方達は幸せだ。

昨日新潟市のお茶人から届けられたチューリップ。

毎年一足早い春に心暖まる。

本日午後は風もなく予期せぬお天気に寒さも忘れた。

放射冷却というのだろうか、雲や靄は大変趣があった。

グループホームへ寄って。

夕方には一時雲間から陽が射したが、

現在23時を過ぎてバタバタとアラレが窓を叩き始めた。

昼の気象解説では強烈な寒波ではなさそうだが、

この先一週間はまともな陽は望めそうもない。

本日はあるグループホームへ回診に寄った。

長年みていると入居者さんの顔ぶれがゆっくり変わる。

疾病の悪化、ADLの自然低下などで入院や転所がそうさせる。

ここもついの住処ではないのだ。

本日伺うと東京から介護Iターンされて長いおじいさんと、

長年私が診て最近ここに来られた方たちが同じテーブルで待っていた。

私をみると三人そろってにこにこされた。

入居当初は戸惑っていてもいつしか穏やかな表情になっている。

そもそも女性の適応能力には偉大なものを感じる。

奉公や嫁で若いうちから遠くの見知らぬ家に入る。

戦争や疾病で夫を失えば寡婦のまま何人もの子を育てる。

認知症で独り暮らしに行き詰まるとここで知らない人たちと黙々と暮らす。

あまつさえ東京から来たおじいさんと一緒のテーブルにも座るのだ。

私などとても及びそうにない。

いつか皆さんはここを出て行かれる。

せめてそれまで精一杯させて頂きたい。

ここに居れば冬でも暖かく、介護の皆さんも一生懸命だ。

近年ややもすると終末への道のりは複雑になった。

ただ健康寿命の延伸だけが幾分でもそれらを単純化できる。

暖冬の雨。

寒波のようだが、さほど厳しくはならず雨降りが続いている。

あられが混じるわけでもなくシトシト、ザーザーと降る。

雨は“正月梅雨”?が浮かぶほど執拗な感じを受ける。

暖かで秋冬野菜が肥りすぎて困る話は晩秋から始まっていた。

樹下美術館では、いち早く開花した一株のクリスマスローズが盛りを終えつつある。

他のクリスマスローズでも蕾を膨らませるものが出てきた。

温暖化は蒸発を促しドカ雪や異常な低気圧をもたらす可能性がある。

余りの温暖、この先に何が待っているのか少々心配になる。

昨日のクリスマスローズ。

この種類は盛りを過ぎると次第に赤味を帯びる。

咲いた花は一途であるがちょっと困っているようにも見える。

当館のクリスマスローズは毎年2月後半から蕾を膨らませていた。

この株は今後どのように振る舞うだろう。

※追加です:夜更けて静かだなと思い、外を見ますと一面の雪でした(23時40分)。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月